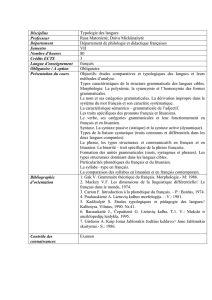

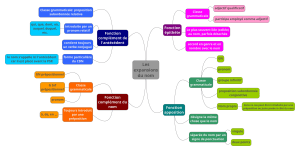

Fonctionnement des phrases à la à la subordonnée relative en

50

Fonctionnement des phrases à la subordonnée relativeà la subordonnée relative

en français et en lituanien

Sudėtinių prijungiamųjų pažyminio sakinių funkcijos

prancūzų ir lietuvių kalbose

Santrauka

Summary

�albot yra

Fonctionnement des phrases à laà la

subordonnée relative en français et

en lituanien

Sudėtinių prijungiamųjų

pažyminio sakinių funkcijos

prancūzų ir lietuvių kalbose

Lietuvos edukologijos universitetas

Straipsnyje nagrinėjami sudėtiniai prijungiamieji

pažyminio sakiniai prancūzų ir lietuvių kalbose. Nau-

dojantis aprašomuoju-lyginamuoju metodu tiriamos

teorinės šio reiškinio charakteristikos abiejose kal-

bose. Tiek lietuvių, tiek prancūzų kalbose šalutinio

pažyminio sakinio pagrindinis elementas yra santy-

kinis įvardis, prancūzų kalboje šie sakiniai todėl ir

vadinami santykiniais. Lietuvių kalboje – pažyminio

šalutiniais sakiniais, t.y. pagal jų funkciją. Abiejose

kalbose šalutinių pažyminio sakinių skirstymas pagal

jų referencinę prasmę (sens référentiel) sutampa.

Prancūzų lingvistikoje jie skirstomi į pažymimuosius

(déterminatives) ir paaiškinamuosius (explicatives).

Tiriant prancūzų autorių kūrinius ir jų vertimus į

lietuvių kalbą atsiranda struktūrinių skirtumų: skiriasi

atraminio žodžio pažyminių vieta pagrindiniame

sakinyje. Taip pat keičiasi sudėtinio prijungiamojo

sakinio struktūra: išnykus antrajam predikaciniam

vienetui jis virsta paprastu sakiniu. Be to, šalutinis

sakinys gali virsti ir savarankišku sakiniu. Semanti-

nių skirtumų nedaug: abiejose kalbose šalutiniai pa-

žyminio sakiniai turi ir aplinkybių (laiko, priežasties,

vietos) niuansų, kurie prancūzų kalboje yra impliciti-

niai, o lietuvių kalboje turi eksplicitinę raišką.

Skyryba prancūzų kalboje nėra tiksliai apibrėžta,

lietuvių kalboje šalutinis sakinys visada atskiriamas

kableliu.

Esminiai žodžiai:

paaiškinamasis šalutinis sakinys, implicitinis, eks-

plicitinis, skyryba.

Functions of complex attributive sentences in French and Lithuanian

The article analyses complex attributive sentences

in the French and Lithuanian languages. Theoretical

characteristics of this phenomenon in both languages

are investigated applying the descriptive-comparative

method. Both in Lithuanian and French, the main ele-

ment of the attributive clause is a relative pronoun;

therefore, in the French language these clauses are

called relative clauses. In the Lithuanian language,

according to their function, these clauses are called

attributive clauses. According to their referential

meaning (sens référentiel), the division of attributive

clauses coincides in both languages. In French linguis-

tics, they are divided into determinative (détermina-

tives) and explicative (explicatives) clauses.

The analysis of the works of French authors and

their translation into Lithuanian showed certain struc-

tural differences, i.e. the place of the antecedent’s

attributes changes in the main clause. Also, there

appear some changes in the structure of a complex

sentence: when a second predication disappears, the

sentence turns into a simple sentence; in addition,

a subordinate clause may turn into an independent

sentence. From the semantic point of view, the differ-

ences are not numerous: in both languages attributive

subordinate clauses manifest some nuances of adver-

bial clauses (time, reason, place), which are implicitly

expressed in the French language while their expres-

sion in the Lithuanian language is explicit.

The punctuation of attributive clauses is rather

lenient in French while in the Lithuanian language

a subordinate clause is always separated by a

comma.

Key words: antecedent, subordinate determinative/

žmogus ir žodis 2011 III

ISSN 1392-8600

51

�albot yra

I. Introduction

La subordonnée relative est traitée différemment

dans les diverses approches normatives notamment

les grammaires dites de référence au niveau des

typologies, mais aussi au niveau du sémantisme

des relatives. Plusieurs critères peuvent être adoptés

dans la description de ce phénomène linguistique.

Cette diversité des points de vue fait l’objet de notre

étude dans la mesure où il en résulte des divergen-

ces dans la typologie proposée par les différents

linguistes.

Le but de l’article serait de faire un aperçu ty-

pologique-descriptif des relatives en français et en

lituanien et de faire ressortir les ressemblances et les

différences du fonctionnement de ce phénomène dans

les deux langues cibles.

Notre étude sous-jacente portera sur les exemples

tirés des œuvres de Ch. Baudelaire, H. Bazin, A.

Rimbaud et leurs traductions en lituanien.

Les méthodes descriptive et comparative seront

appliquées à l’étude des phénomènes mentionnés.

II. Aperçu théorique et analyse des

relatives

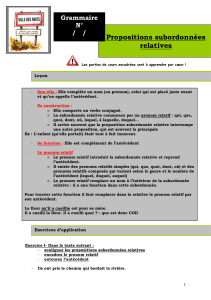

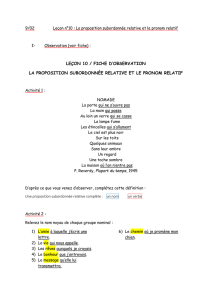

Tous les linguistes afrment que les propositions

relatives sont des propositions subordonnées qui sont

introduites par un pronom relatif. Ainsi A. Hamon

(1991, 112) écrit «L’étude de la subordonnée relative

est inséparable de celle du pronom (ou de l’adjectif)

relatifs lequel la relie à la proposition dont elle dé-

pend par intermédiaire de son antécédent».

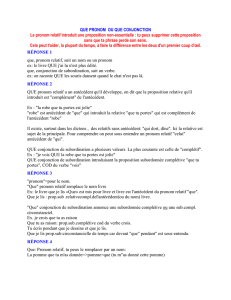

Le français dispose de deux séries de formes des

pronoms relatifs. F. Deloffre (1979, 55) indique:

- une série héréditaire, remontant au latin: qui,

que, dont, où.

- une série plus tardive formée à l’aide de l’article

déni et de l’interrogatif quel – lequel/ lesquels/

quelle/ laquelle/ lesquelles.

Selon P. Charaudeau (1992, 335) la construction

relative utilise des mots «traditionnellement appe-

lés adjectifs (ou pronoms) relatifs. Lequel est le

seul relatif à décliner les catégories de genre et de

nombre et à présenter les formes propositionnelles

contractées: lequel, duquel etc.» L. Tesnière (1969,

560) précise: «Le pronom relatif est un mot à nature

double composé de deux éléments syntaxiques fon-

dus ensemble:

- il introduit la relative dont il constitue l’opérateur

de subordination ou subordonnant,

- il a une fonction indépendante à l’intérieur de

la subordonnée».

Il remarque que la proposition subordonnée rela-

tive «a pour marquant un translatif dont la forme est

souvent symétrique de celle de l’antécédent et qu’on

appelle le subséquent».

C’est le plus souvent pour les raisons fonction-

nelles que les grammairiens ont proposé cette iden-

tication de la relative avec l’adjectif. Ces relatives

sont donc dites adjectives parce qu’elles fonction-

nent comme des adjectifs épithètes. Les relatives

adjectives possèdent un antécédent et exercent la

fonction d’épithète liée, d’épithète détachée, ou plus

rarement d’attribut. Pour distinguer les relatives des

autres subordonnées que peut contenir un syntagme

nominal on précise que les relatives adjectives «sont

assimilables à des adjectifs ou à des participes actifs»

(Touratier, 1980, 23).

La plupart des grammairiens français (Riegel,

Hamon, Arrivé) à côté des propositions relatives

nommées adjectives distinguent les relatives subs-

tantives où le pronom qui les a introduites n’a pas

d’antécédent et ce n’est donc pas anaphorique. C’est

la relative elle-même qui donne un contenu référen-

tiel au pronom relatif.

Par exemple: J’aime qui m’aime.

Qui se fait brébis, le loup le mange.

C’est par rapport au groupe nominal dont la rela-

tive est l’expansion que se pose le problème du sens

référentiel de la relative:

- elle est déterminative si elle est nécessaire à

l’identication référentielle de l’antécédent.

- la relative est explicative lorsqu’elle ne joue

aucun rôle dans l’identication référentielle de l’an-

técédent (Riegel, 1994, 483).

M. Grevisse (1993, 270) et Ch. Touratier (1980,

239–386) partagent cette opinion. La majorité des

grammairiens russes ayant étudié les relatives en

français (Steinberg, Basmanova, Référovskaïa,

Vassiliéva, Pitskova, Gak) distinguent ces deux types

sémantiques des relatives.

Sans prétendre à une analyse typologique exhaus-

tive des relatives en lituanien nous devrions présenter

les caractéristiques de ce phénomène, qu’on appelle

le plus souvent subordonnée d’épithète. De même

qu’en français les relatives sont formées à l’aide des

pronoms relatifs kuris, kuri, koks, kokia, kas qui sont

parfois remplacés par les mots conjonctifs kada, kai,

kur. Dans les phrases aux relatives le rapport séman-

tique entre les deux parties de prédication est très

proche. D’après les caractéristiques de l’antécédent

et ses rapports avec la subordonnée on distingue:

- les relatives substantives;

- les relatives pronominales (Dabartinė lietuvių

kalbos gramatika, 2005, 674).

52

Fonctionnement des phrases à la subordonnée relativeà la subordonnée relative

en français et en lituanien

Sudėtinių prijungiamųjų pažyminio sakinių funkcijos

prancūzų ir lietuvių kalbose

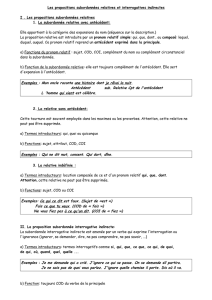

Les relatives substantives déterminent les substan-

tifs ou les mots qui les remplacent (adjectifs, adjectifs

numéraux). «L’antécédent peut être n’importe quel

terme de proposition» (Labutis, 1998, 50). Comme

le lituanien est une langue synthétique et le substantif

ainsi que le pronom expriment la même notion et ont la

catégorie de nombre et de genre, l’accord de ces deux

éléments est le plus souvent obligatoire. Parfois les cas

de l’antécédent peuvent ne pas coïncider. Par exemple:

dainelę, kurios vakar nedainavom.

L’antécédent est à l’accusatif et le relatif au génitif.

Le pronom relatif peut être employé avec une prépo-

sition. La grammaire académique d’après le caractère

du rapport de la relative avec l’antécédent distingue

les relatives adjectives. «Les relatives adjectives

sont liées au substantif de la proposition principale

de la même manière que l’adjectif» (Lietuvių kalbos

gramatika, T. 3, 1976). Et les relatives pronominales

sont liées aux pronoms démonstratifs de la proposition

principale: šitas, kuris (celui... qui), etc. La subordon-

née pronominale parfois précède la principale. Par

exemple: Kas galvoj, tas ir kalboj.

L’analyse des phrases aux subordonées relatives

françaises et leur traduction en lituanien fait ressortir

des phénomènes identiques aussi bien que différents.

La plupart des ces phrases ont la même structure et

le même sens dans les deux langues:

Par exemple: 1. La joie calme où s’ébaudissait

mon âme avant d’avoir vu ces petits hommes avait

totalement disparu. (Baudelaire, 80)

kuriuo prieš sutikdama šiuos

(Baudelaire, 81)

2. Je suis de la race qui chantait dans le supplice.

(Rimbaud, 18)

Aš priklausau rasei, kuri giedojo kankinama.

(Rimbaud, 19)

3. que

nous voulons mimer. (Baudelaire, 12)

kuriuos

(Baudelaire, 13)

4. Il y a des choses dont je n’ai jamais aimé parler

(Camus, 12)

apie kuriuos

(Kamiu, 16)

Toutefois l’analyse des phrases aux relatives dans

les deux langues cibles a fait ressortir quelques dif-

férences structurales.

1. L’ordre des mots dans la proposition principale

où le nom-antécédent a des compléments différents:

si en français les compléments du nom le suivent, en

lituanien les compléments du nom le précèdent et la

relative suit immédiatement l’antécédent.

Par exemple: 1. L’histoire de mon amour ressem-

ble à un voyage sur une surface pure et polie comme

un miroir vertigineusement monotone, qui aurait

.... (Baudelaire, 244)

-

niu kaip veidrodis paviršiumi, kuris

mano jausmus. (Baudelaire, 245)

2. Usée peut-être, mais non fatiguée, et toujours

héroïque, elle fait penser à ces chevaux de grande

race que l’oeil du véritable amateur reconnaît.

(Baudelaire, 230)

rasės

žirgą, kurį (Baudelaire,

231)

2. Il y a des cas où la subordonnée relative perd

son pronom relatif et en même temps dans la phrase

il n’y a plus de deuxième prédication que L. Tes-

nière appelait «la translation du second degré» et en

lituanien cette phrase se transforme en proposition

simple.

Par exemple: 1. Tels étaient les insupportables re-

frains qui sortaient de cette bouche. (Baudelaire, 23)

liejosi iš jo bur-

nos. (Baudelaire, 239)

qui

s’étonne et qui rit à tout ce qui reluit. (Baudelaire,

174)

ats-

pindistebis, šypsosi po to. (Baudelaire, 174)

Dans le dernier exemple les trois relatives devien-

nent prédicats homogènes, exprimés par le verbe au

présent.

Dans les phrases où en lituanien il ne reste plus

de relative, la forme personnelle du verbe de la

proposition subordonnée peut se transformer en

participe présent:

Par exemple: 1. Un homme qui veut se mutiler est

bien damné, n’est-ce pas? (Baudelaire, 26)

norįs save suluošinti, tikrai pasmerktas,

ar ne? (Baudelaire, 27)

2. J’aime les nuages...les nuages qui passent...là-

(Baudelaire, 10)

Aš myliu debesis... praplaukiančius debesis...te-

nai...tenai...tuos nuostabius debesis. (Baudelaire, 11)

Le verbe de la relative en lituanien devient ad-

jectif.

Par exemple: 1. Il est une contrée qui te ressem-

ble, où tout est beau, riche, tranquille et honnête.

(Baudelaire, 90)

panaši

ramu ir dora. (Baudelaire, 91)

žmogus ir žodis 2011 III

ISSN 1392-8600

53

�albot yra

2.qui me ressemble plus

que toi. (Bazin, 61)

esi labiausiai panašus (Ba-

zenas, 44)

Le participe passé remplace les formes person-

nelles du verbe de la relative.

Par exemple: 1. Mon père, qui avait fait la guerre,

ne dut avoir peur que les premiers jours. (Bazin, 60)

dalyvavęs

pirmosiomis dienomis. (Bazenas, 43)

2. ont crucifié.

(Rimbaud, 70)

nukryžiavusių. (Rim-

baud, 71)

3. Les rapports de la subordonnée relative ex-

plicative avec la proposition principale étant assez

faibles, elle «s’éloigne» de son antécédent perd son

pronom relatif et devient phrase indépéndante – la

phrase à subordination se transforme en phrase

à coordination.

Par exemple: 1. Il n’en a pour longtemps, l’abbé

chose, dont le nom ne marque pas dans ma mémoire.

(Bazin, 55)

(Bazenas, 39)

2. Elle...s’effondre dans les bras du séminariste

qui (Bazin, 56)

(Bazenas, 40)

3. Son acte de naissance était toujours orné d’une

pétale de rose, qu’avait collé sa maman. (Bazin, 87)

(Bazenas, 71)

Bien que séparées de ponctuation différente (tiret,

point, deux points) les deux parties prédicatives, des

phrases citées sont relativement indépendantes.

Il y a des cas où l’ex-relative acquiert une conjonc-

tion de coordination:

Par exemple: Templerot se souciait fort peu de

qu’il devait imaginer autoritaire,

rude, mais certainement bonne épouse et bonne

mère (Bazin, 90)

bet

(Bazenas, 68)

R.-L. Wagner et J. Pinchon (1988, 605) indiquent

que la relative-circonstancielle est séparée de son

antécédent par une pause légère et se distingue ainsi

d’une relative épithète. M. Riegel (1994, 488) consi-

dère que «les relatives explicatives ou accidentelles

peuvent apporter des nuances circonstancielles

diverses». Selon E. Référovskaïa et A.Vassiliéva

(1983, 78) les liens entre deux propositions de la

phrase «semblent plus évidents s’il y a une nuance

de cause, de conséquence, de concession».

Par exemple: -

-

heur qu’ils n’aient pu comprendre. (Rimbaud, 18)

(Rimbaud, 19) (parce qu’ils ne pouvaient pas com-

prendre – cause).

J. Dubois (1956, 263) indique que «le verbe de

la relative qui exprime la conséquence est au sub-

jonctif».

En lituanien les rapports circonstantiels peuvent

être présentés de manière explicite. (conjonction nes

= parce que).

Par exemple: Nous négligeons le port, dont les ac-

tivités sont sales et peu intellectuelles. (Bazin, 71)

nes jo veikla nešvari ir

nelabai intelektuali. (Bazenas, 71)

Le même pronom relatif dont devient l’adverbe

quand = kai et la relative exprime le temps.

Par exemple: J’aime le souvenir de ces époques

nues,

Dont Phoebus se plaisait à dorer les statues.

(Baudelaire, 34)

Kai ( Bau-

delaire, 18)

Le syncrétisme de où, qui est tantôt considéré

comme adverbe (de lieu ou de temps), provoque les

interpétations différentes des subordonnées introdui-

tes par ce pronom / adverbe. Ainsi K. Sanfeld (1965)

note, que les propositions relatives introduites par où

sont essentiellement des propositions de lieu. Selon

E. Référovskaïa (1988) où rend un rapport nettement

temporel dans le cas où il est lié avec antécédent

marquant un point ou un laps de temps. «La valeur

lexicale de l’antécédent qui régit la proposition re-

lative introduite par où ne peut pas être limitée par

le lieu et le temps», afrment A. Basmanova (1986)

et N. Steinberg (1972) ce que conrme l’analyse

des relatives:

Par exemple: L’étude du beau est un duel où

l’artiste crie de frayeur avant d’être vaincu. (Bau-

delaire, 16)

dvikova, kurioje menininkas

. (Baude-

laire, 17)

Le pronom relatif où est traduit en lituanien ku-

rioje = qui mais le nom antécédent est au locatif.

Toutefois le plus souvent où garde sa signication

de temps ou de lieu.

54

Fonctionnement des phrases à la subordonnée relativeà la subordonnée relative

en français et en lituanien

Sudėtinių prijungiamųjų pažyminio sakinių funkcijos

prancūzų ir lietuvių kalbose

Par exemple : 1. Rêvais-tu de ces jours si brillants

où tu vins pour remplir l’éternelle pro-

messe. (Baudelaire, 237)

Vaidenas tau, dienų kai

(Baudelaire, 202)

2. Dans un grenier où

j’ai connu le monde. (A. Rimbaud, 98)

Palėpėj, kur

(Rimbaud, 99 )

3. Il faut vous dire que l’Ommée, dès qu’elle sort

du parc où-

serre sous le dôme de ronces...(Bazin, 110 )

Reikia jums paaiškinti, kad už parko kur

(Bazenas, 84)

Les relatives dites pronominales en lituanien

correspondraient à celles du français dont l’antécé-

dent est représenté par le pronom celui. Le pronom

démonstratif celui (celle) qui joue le rôle d’antécé-

dent est étroitement lié à la subordonnée, sans l’appui

de laquelle l’équilibre sémantique et grammatical de

la phrase serait ébranlé:

Par exemple: 1. Mais celle qui l´a élevé – non sans

efforcer, parfois, – c´est Bertille... (Bazin, 341)

toji, kuri

(Bazenas, 263)

2. ceux qui errent

solitaires... (Baudelaire, 288)

Aš dainuoju nelaimingus šunis, tuos, kurie vieniši

(Baudelaire, 289)

3. Celle que

dernier type ... (Bazin, 337)

Tasai, kurį

tik toks... (Bazenas, 260)

Le pronom démonstratif prend le genre du terme

qui lui sert de référent. Le plus souvent en lituanien la

structure des phrases mentionnées correspond à celle

du français, leurs sens ne diffère pas très nettement,

bien qu’il y ait des cas où les lois des transformations,

présentées ci-dessus puissent les modier.

La ponctuation des relatives en français n’est pas

très nettement dénie. Selon Ch. Touratier (1980,

271) la règle de ponctuation concernant les subor-

données relatives doit être nuancée: «Ne serait-il plus

juste en effet de dire que le français ne met jamais de

virgule avant une relative déterminative et tend en

mettre une devant une relative explicative».

Tandis que le lituanien sépare d’une virgule toutes

les subordonnées, les relatives y compris.

III. Conclusion

- la dénition et la classication dans les deux

langues cibles ne diffère que de quelques termes

(relative – d’épithète).

- l’analyse des textes français et de leur traduction

en lituanien a fait voir des différences structurales:

place des compléments de l’antécédent, transforma-

tion de la phrase à subordination en phrase simple et

en phrase à coordination.

- la sémantique des relatives dans les deux langues

n’est pas différente: les nuances circonstantielles sont

propres au français ainsi qu’au lituanien; ces nuances

sémantiques en lituanien parfois se manifestent de

manière explicite: conjonctions, cas des noms ou

des pronoms.

Bibliographie

Arrivé M., Gaget F., Galmiche M., 1986, La grammaire

d’aujourd’hui. – Paris: Flammarion.

Balkevičius J., 1963, .

– Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės

literatūros leidykla.

Basmanova A., Tarassova A., 1986,

. – Moscou: Vyschaja shkola.– Moscou: Vyschaja shkola. Moscou: Vyschaja shkola.

Charaudeau P., 1992, .

– Paris: Hachette. Education.: Hachette. Education.

, 2005. – Vilnius:

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

Deloffre F., 1979, . – Paris: Sèdes.

Dubois J., Jouannon R., Lagane R., 1961,

. – Paris: Librairie Larousse.– Paris: Librairie Larousse. Paris: Librairie Larousse.

Grevisse M., Goosse A., 1993,

. – Paris: Boeck Duculot. – Paris: Boeck Duculot. Paris: Boeck Duculot.

Hamon A., 1991,

logique. – Paris: Hachette. Paris: Hachette.Paris: Hachette.

Labutis V., 1998, . – Vilnius:

Vilniaus universitetas.

, III t. – Vilnius:

Mokslas, 1976.

Référovskaïa E., Vassiliéva A., 1983, Essai de grammaire

théorique. – Moscou: Prosveshchenye.

Riegel M., Pellat J., Rioul K., 1994,

. – Paris: PUF.

Sanfeld K., 1965, , vol.

II. – Genève: Proz.

Steinberg N., 1972, vol. II. Syntaxe.

– Léningrad: Prosveshchenye.

Tesnière L., 1959, . – Paris: Paris:Paris:

Librairie C. Klincksieck.

6

6

1

/

6

100%