III L`économie socialiste : la Russie soviétique

URSS

L’ouverture de l’URSS jusqu’en 1991 :

Malgré les slogans, jamais l’URSS n’a été coupée complètement du monde capitaliste.

NEP : l’URSS a sollicité l’aide de spécialistes occidentaux. Ford a apporté son aide

technologique pendant la NEP. Comment monnaie-t-elle ? Par des produits bruts, elle

continue à exporter du blé pendant les 30’s alors que c’est la famine. Loi du prêt-bail dès

qu’elle devient une alliée. EU approvisionne 10% de l’armement pendant la guerre.

I 45-60’s : l’économie soviétique est peu ouverte au monde capitaliste :

A] Le monde capitaliste apparaît comme un monde hostile dans un contexte de Guerre

Froide :

En 45 : L’URSS a encore d’importantes relations. Elle est présente à Bretton Woods

en 44. Charte de la Havane en 46 : crée l’OMC mais pas ratifiée (OMC ne voit pas le jour,

GATT accord provisoire). Prêt-bail interrompu en 45 mais l’aide américaine arrive jusqu’en

47. Dans les zones d’occupation occidentale, les Alliés aident au démontage des usines.

URSS se remonte vite. Mais en 47, les antagonismes idéologiques ressurgissent. Rupture qui

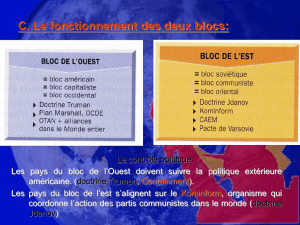

se traduit par des alliances opposées (Comecon, Pacte de Varsovie, Plan Marshall). Jdanov :

« tout ce qui n’est pas avec nous est contre nous ». Théorie : il est dangereux d’entretenir des

relations avec ce monde capitaliste. Donc refus du Plan Marshall.

B] L’URSS est donc isolée après 47 :

Isolement en partie volontaire : refus du SMI, du GATT. Comment échanger avec une

monnaie qui n’est même pas convertible (rouble). L’URSS est donc déconnectée des E car

c’est l’Etat qui fixe les prix intérieurs, qui n’ont pas grand chose à voir avec les prix

mondiaux. Isolement aussi voulu par les EU qui craignent l’équipement de l’URSS. Veulent

étouffer l’éco soviétique. Mise au point du Cocom = contrôle des exportations des pays

occidentaux vers l’URSS. Dresse une liste des produits interdits à l’exportation vers l’URSS.

De plus, l’URSS a les possibilités de vivre en relative fermeture (ressources importantes). Elle

peut compenser par le développement d’E avec le monde socialiste (Hongrie, Pologne,

RDA…). Roumanie, Bulgarie = grands pays agri. Résultats en 53 : 16% du commerce de

l’URSS avec le monde capitaliste. On ne peut pas parler d’autarcie.

C] Cet isolement pose des problèmes :

L’exploitation de ces pays frères (PECO) pose des problèmes. Mal vécu par ces pays.

Le CAEM est un outil d’abord au service de l’URSS : monnaie d’E dans le CAEM = le

rouble. Il serait + intéressant pour les PECO d’acheter au monde capitaliste. Capacité de

l’URSS à être autosuffisante. Le développement de l’URSS est remis en question. Extensivité

montre ses limites. URSS cherche à économiser : amélioration de la productivité,

intensification du travail. Mais il faut des machines perfectionnées qu’ils n’ont pas et une

main d’œuvre motivée. Seul le monde capitaliste peut fournir cela : on comprend mieux la

Détente. Il faut qu’elle consacre – de dépenses à l’armement. Coexistence pacifique de

Khrouchtchev, détente de Brejnev. EU aussi ont besoin de cette détente : 70’s = crise éco,

défaite au Vietnam. L’URSS découvre que le monde capitaliste est aussi nuancé (De Gaulle

s’oppose aux EU, concurrence entre eux (Japon/EU/UE…) Peut donc en profiter pour acheter

moins cher, ce qui va permettre un essor des E.

II A partir des 70’s, l’ouverture, surtout commerciale, s’accélère :

A] Une ouverture surtout commerciale :

Fin 60’s-70’s : multiplication des traités bilatéraux. 66 : avec la F, 69 : avec RFA. 72 :

a failli avec les EU : Trade Act a été signé (Nixon/Brejnev) mais pas ratifié par le Parlement

américain. Il prévoyait le remboursement de la dette de l’URSS, Clause de NPF pour URSS,

développement des E. Mais l’amendement Kackson-Vanik qui conditionne le traité

commercial demande à l’URSS d’autoriser les juifs soviétiques à quitter le pays. Mais URSS

refuse, donc échec. 1953 : 16% des E soviétiques avec le monde capitaliste, 75 : 31%. Mais

ce sont des E avant tout commerciaux. Les autres activités sont très peu développées (comme

le tertiaire, tourisme). Il existe aussi des firmes occidentales présentes en URSS. Ex : Pepsi-

Cola. L’URSS a besoin d’importer des techniques, des brevets : achats d’usines clé en main +

espionnage. E culturels et humains restent très modestes. Accords d’Helsinki en 75 : point

culminant de la Détente. CSCE : Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.

Reconnaissance de l’inviolabilité des frontières. Rappelle les droits de l’homme.

B] Quels sont les E et les partenaires :

Exportation : structure d’E qui ressemble au 1/3M. Exportation à 80% de produits

bruts (pétrole + gaz). Vente qui ont permis le développement d’un complexe énergétique en

URSS. 70’s : 1/6 du total des investissements de l’URSS va à l’énergie. Contrat : gaz contre

tube. Importations : produits alimentaires, céréales. 75 : Accord avec EU : URSS reçoit des

livraisons de blé jusqu’en 81 (6 à 8M de t / an). Mais interrompu avec l’embargo à cause de

l’invasion de l’Afghanistan. En E, les EU recevaient 10M de t de pétrole. Et importation de

biens d’équipement car fossé technologique important. 25% des investissements de l’URSS

dans le secteur chimique sont couverts par les importations. Partenaires du monde occidental :

EU, F, All, It et Finlande qui sert de transit. Une partie des E se fait sous la forme de troc. Le

1/3M représente 12-15% du commerce extérieur. Contrats de livraison d’armes avec MO.

C] Ces E ont eu un impact sur l’économie et la géographie de l’URSS :

Pour certains, l’URSS a profité des importations pour renforcer sa puissance militaire

malgré le Cocom. Acquisition d’une technologie militaire à travers une technologie civile.

Ex : en chimie, avait un gros retard. Importance du transfert techno a permis de la doter d’un

arsenal. Pétrole représente 60% des exportations. Mise en valeur des ressources obligatoire.

1er Bakou fin XIXème (sud du Caucase), 2ème Bakou (Ouest de l’Oural), 3ème Bakou (Sibérie

occidentale) 70’s. Mise en valeur de l’espace à l’Est. Façade baltique, Ukraine, Biélorussie.

III 80’s à 91 : une ouverture plus large mais dangereuse et qui participe à

l’effondrement du système :

A] L’ouverture fait courir à l’URSS des risques inacceptables :

Déficit commercial, E inégaux + contre choc pétrolier : dette ! URSS a presque une

structure de pays du 1/3M. Importe des produits bruts. Déficit : on s’endette pour continuer à

acheter. 1982 : dette extérieure nette : 18Mllds de $. Absorbe 22% de ses exportations.

Remise en question des liens avec les pays d’URSS : faut-il privilégier le Comecon ?

B] Mais le repli paraît de son côté impossible :

Mi-80’s : E URSS-PDEM représentent 1/5 des E de l’URSS. Dette en 84 : 13Mllds de

$ (donc diminuée). Mais les retombées de cette cure d’austérité : véritable problème de

stagnation + stagflation. L’URSS s’asphyxie. En plus, Guerre fraîche avec les EU depuis 79

et l’invasion de l’Afghanistan mobilise ses forces. Course aux armements.

C] L’ouverture faite par Gorbatchev se révèle inconciliable avec le socialisme et

contribue à l’échec :

Perestroïka est pourtant un système cohérent. Accentuer la Détente (avec Reagan).

Ex : en 87, démantèlement des euro-missiles. 88 G décide unilatéralement de réduire les

effectifs de l’armée. Evacue l’Afghanistan. 90 : ferme les yeux sur la réunification allemande.

Accentuer la Détente permet aussi de recevoir plus d’aides. Il faut importer sans gaspiller les

devises (rouble pas convertible donc pas utilisable pour les importations). L’URSS est riche

en or, mais ne peut pas trop en vendre (risque de chute des cours). L’URSS a développé ses E

avec la Finlande. G ouvre donc beaucoup son pays. 87 : suppression du monopole du

ministère du commerce extérieur. Joint venture ; autorise les FMN à investir en URSS à

condition que tout investissement se fasse dans une société à capitaux mixtes (pas + de 49%)

et que les bénéfices soient réinvestis sur place. Mais ce système n’attire pas les FMN. 88 : une

12zaine de FMN fonctionnent réellement. G autorise donc les FMN à posséder + de 50% et

réduit la taxation des profits réexportés. 91 : FMN peuvent placer des filiales sans aucune part

soviétique. Demande d’adhésion au GATT, observatrice au FMI. Veut que le rouble soit

convertible, mais forte dévaluation nécessaire. Dévaluation de 90% en 89. 88 : reconnaissance

mutuelle du CAEM et de la CEE, ce qui ouvre la voie d’une aide possible. 89 : programme

PHARE (Pologne, Hongrie, Aide à la Reconstruction Eco). Mais l’accentuation de l’ouverture

aggrave l’endettement. 88 : 1er emprunt public : la dette extérieure fait un bond, elle passe à

50Mllds de $ brut. Ce qui représente 113% des exportations contre 36% en 84. Echec des

réformes de G. Début des troubles politiques, suspend le remboursement des emprunts.

L’inflation dérape : 18% en 90, 300% en 91 ! Doit faire appel à l’aide alimentaire

internationale.

L’agriculture dans le système et l’économie soviétiques :

Lénine : « Grattez le Russe, vous trouverez le paysan ». Pays constitué de 85% de paysans.

URSS officiellement née en 1922, mais est le résultat de la révolution bolchévique d’octobre

1917.

I Un secteur qui souffre d’emblée de lourds héritages, les espoirs déçus :

A] Des conditions naturelles médiocres mais pas catastrophiques :

SAU = 27% du territoire. Mais l’espace est énorme. 10% seulement des terres sont

labourables. Conditions difficiles : montagnes, Est et Nord = terres gelées, froid, manque

d’eau en Asie centrale (Kazakhstan), peu de forêts, steppe. Pourtant, pas catastrophique :

climat polaire pas partout (tempéré à l’Ouest), donc diversité d’agriculture par diversité de

climat.

B] De lourds handicapes pré-révolutionnaires :

L’agriculture a eu du mal à se développer dans l’Empire des tsars. Pendant très

longtemps : éleveurs nomades. Poids du servage : appartiennent à la terre du seigneur. Avant

même collectivisation, les paysans vivaient en collectivité. Servage aboli en 1861.

Industrialisation très ponctuelle (Moscou, St Petersbourg), urbanisation très en retard. Poids

de l’autoconsommation = structures archaïques. On est obligé de cultiver un peu de tout dans

chaque région par manque de moyens de communication : polyculture, donc faibles

rendements. Stolypine (1906-1911) cherche à moderniser l’agriculture : libère les moujiks,

leur donne la possibilité d’acquérir des terres, mais il faut des moyens de cultiver ! Stimule

l’industrialisation à travers les emprunts russes. Début d’exode rural au début du XXème. Mais

pour l’essentiel, l’agriculture reste un secteur très pauvre.

C] Les espoirs déçus : 1917-1928 :

1917 : toute l’économie est affectée par la guerre. Beaucoup de terres (les + fertiles !)

sont envahies par les combats. Les Bolcheviks ont fait miroiter aux paysans beaucoup de

choses. Abolition de la grande propriété et on confie la gestion aux soviets paysans pour

qu’ils les redistribuent en jouissances individuelles. Lénine : communisme de guerre :

réquisitions pour nourrir les villes. Mise en place de sovkhozes (= fermes d’Etat) : le paysan

est un ouvrier (a un salaire identique chaque mois, ne décide rien). C’est le divorce entre

paysans et régime communiste. Famine : 5 à 6M de morts ; production = 2/3 de celle de 1914.

Lénine décide de faire une pause : c’est le capitalisme d’Etat. On n’abandonne pas tout à fait

les principes de la collectivisation. Résultats : production de céréales retrouve son niveau de

18 (même si crise des ciseaux (augmentation des prix des produits industriels et stagnation

des ventes de produits agri)). Il y a un mieux, mais sur le plan politique, la situation ne

satisfait pas les bolcheviks : réapparition des koulaks. + bourgeoisie industrielle : les Nepmen.

Fin Nep en 1928. Choix du sacrifice de l’agriculture pour l’industrie. 1928 : 81% de ruraux.

81% des membres du PC sont des citadins.

II L’organisation du secteur agricole sous Staline : intégré mais sacrifié :

A] La collectivisation :

Propriété privée abolie. Tout appartient à l’Etat. 2 formes : sovkhozes et kolkhozes

(préférés des paysans, = 95% des exploitations). On met en place les MTS (Station de

machines et tracteurs). On peut louer le matériel du MTS. Pas de forme autogérée de

l’exploitation. Dékoulakisation. Le pouvoir n’hésite pas à déporter les réticents et leurs

familles.

B] Une agriculture ponctionnée, sacrifiée :

Elle a une place dans le système : nourrire la population. Elle fournit aussi des

capitaux car l’Etat fait des profits entre les prix de vente et prix d’achat (très bas). Elle devient

la parente pauvre, elle ne reçoit que 10% des investissements alors que l’industrie reçoit le 1/3

(groupes A et B). Agriculture souffre aussi de la 2nde GM. L’industrie échappe plus ou moins

au désastre car on a déplacé les usines. Mais agriculture : impossible. Elle souffre aussi des

abus de Staline. Il a cherché à inventer une nouvelle biologie (Lyssenko) et nie les lois

établies. Il y a quand même des grands travaux comme l’irrigation, le détournement de

rivières. Mais progrès grandioses qui ont fait + dégâts qu’autre chose. L’homme doit modifier

la nature. Le monde paysan est réfractaire.

C] Les réticences du monde paysan malgré quelques aménagements :

Nouvelle grande famine en 31-32 (5M de morts). Staline assouplit un peu le statut du

kolkhoze : on prête au paysan un lopin de terre (le dvor). L’ensemble des lopins de terre

représente 4% des surfaces cultivées. Mais vont fournir jusqu’au ¼ de la production du pays.

Le pouvoir essaie de regrouper les kolkhozes pour éviter l’individualisme (passent de 250000

à 100000 début 50’s). Agriculture extensive mais peu productive. Un paysan gagne 3x –

qu’un ouvrier en 53. La production est au niveau de 1913. Les prix sont restés stables même si

les autres prix ont été x par 5. Fin de période stalinienne : l’agriculture n’a pas décollé.

III Crise et faillite de l’agriculture au cœur de la crise du système soviétique :

A] Malgré la recherche de solutions, l’agriculture parvient de – en – à nourrire la

population soviétique :

1°) L’échec des réformes de Khrouchtchev :

Il étend les surfaces cultivées. Fin des plans quinquennaux. On défriche les steppes.

Mise en culture de nouvelles terres. On crée surtout des sovkhozes et on continue la tradition

d’une production extensive. On continue d’assouplir le système du kolkhoze : taxation

supprimée ainsi que les livraisons obligatoires. On supprime les MTS. Dans un 1er temps, la

production redémarre (56-58), mais très vite, les choix de K s’avère peu fructueux. Les terres

vierges, faute d’engrais, les rendements s’effondrent. Irrigation massive s’avère

catastrophique. Mi-70’s : il y a 8,5% d’agriculteurs dans l’UE, 4% aux EU et encore ¼ en

URSS. Pourtant, superficie x par 7, emplois par 6. Quand on n'a pas d’engrais, on doit bien

s’étendre.

2°) Brejnev :

Il cherche à consacrer plus de crédits à l’agriculture. 11ème plan : 1/3 des

investissements sont consacrés à l’agriculture, mais c’est trop tard. L’agriculture participe à

l’éco de pénurie.

B] Les explications d’une crise structurelle :

Explication fondamentale : structures foncières ne laissent aucune liberté. En +, on a

privilégié les sovkhozes, ce qui aggrave le désintérêt des paysans. Population active agri

vieillissante, peu qualifiée… Carences techniques : on manque d’ingénieurs, d’engrais, peu de

machines adaptées car l’industrie n’est pas au service de l’agri. Défaillance des stockages et

transports : polyculture continue donc de prévaloir. 20-25% de la production est perdue

chaque année par défaut de transport et stockage.

C] L’échec des dernières réformes sonne le glas du régime :

Tchernenko (82) : retour des projets grandioses. On s’enferre dans le principe de

l’extensivité, irrigation des terres vierges. Gorbatchev essaie de donner + d’efficacité à l’agri.

Regroupement de tous les ministères qui traitent de l’agri : Gosagroprom. Mais supprimé en

89 car ne résout aucun problème. On passe à la décentralisation. Tente aussi de motiver les

salariés en mettant en place des primes. Essaie d’être plus économe. On propose aux paysans

de racheter leurs excédents en devises étrangères. Mais ça ne s’est jamais réalisé. G

réintroduit une agri sous forme de gestion privée. 1990 : autorise la propriété privée. On ouvre

des possibilités aux paysans. Mais pas de résultat, pire, la production agri recule ! 91 : recul

de 13%. URSS fait même appel à l’aide alimentaire pour nourrire sa population.

Conclusion :

L’agriculture est à la fois une part non négligeable de l’économie et un secteur marginalisé.

L’évolution du secteur agricole est significative de l’évolution de l’ensemble de l’économie.

Importations de + en + nécessaires. Les problèmes agricoles rejaillissent sur les finances de

l’URSS (déficit).

NB : vieilles régions agricoles :

- Centre et Nord-Ouest (Moscou, Etats baltes, Russie européenne) : pommes de terre,

betteraves.

- Ukraine, Moldavie = grenier de l’URSS : production + intensive et + diversifiée.

- Régions du Caucase entre mer Noire et mer Caspienne. Dépendantes de l’irrigation.

Régions en expansion (après 2ème guerre) :

- Terres vierges du Kazakhstan vouées à la monoculture de céréales. Mais irrégularité des

pluies.

- Clairières agricoles, grandes villes le long du Transsibérien.

La transition russe et la nouvelle Russie :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%