- 1 - Le 17 mars 2005 André Orléan Croyances et représentations

- 1 -

Le 17 mars 2005

André Orléan

Croyances et représentations collectives en économie

Projet pour une direction d’études cumulante à l’EHESS

Le programme de cette direction d’études a pour objet de recherche les

représentations collectives et le rôle qu’elles jouent dans la construction et la stabilisation de

l’ordre marchand. Pour le dire schématiquement, il s’agit de faire valoir une analyse qui, loin

de considérer l’échange marchand comme un « lien extérieur1 » ne mettant que

superficiellement en contact les protagonistes, insiste sur la part importante de mise en

commun et d’interpénétration préalable des consciences qu’il suppose pour être mené à bien.

Là où l’analyse traditionnelle insiste sur le rôle structurant de la concurrence entre individus

anonymes et séparés, ce programme met l’accent sur l’efficacité des repères partagés dans

l’obtention d’une coordination réussie. Autrement dit, dans la lignée d’Emile Durkheim qui

soutenait que « tout n’est pas contractuel dans le contrat », il défend l’idée que l’ordre

marchand n’est pas uniquement constitué de marchés. Ce projet d’enseignement et de

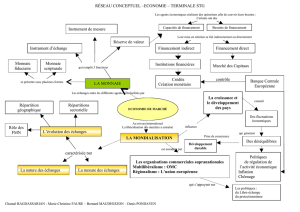

recherche s’articule en trois directions principales : 1. Croyances et opinions sur les marchés

financiers ; 2. Économie Cognitive ; 3. Monnaie.

La première direction est consacrée à l’étude des marchés financiers, au premier rang

desquels les marchés d’actions. Ce domaine est important pour notre projet dans la mesure où

les phénomènes de croyance et d’influence y pèsent d’un grand poids. Il s’agit alors

d’analyser les interactions cognitives entre investisseurs et la manière dont elles conduisent à

des représentations partagées, ce que nous nommerons des conventions financières. Si nous

lui avons déjà consacré de nombreux travaux, c’est là un domaine que notre projet continuera

à approfondir, à la fois théoriquement et empiriquement. Dans la deuxième direction, nous

montrons qu’il est capital que ce projet soit partie prenante des recherches que développe

l’économie cognitive. En effet, cette dernière, parce qu’elle se donne pour but la

compréhension des phénomènes cognitifs, individuels et collectifs, livre des outils formels

intéressants pour qui cherche à rendre intelligibles la propagation des croyances comme

l’émergence des représentations conventionnelles, au-delà du seul domaine financier. Enfin,

la troisième direction introduit à un nouvel objet de réflexion, la monnaie, qui pose avec une

acuité extrême la question des représentations collectives. Notre projet propose d’en analyser

la spécificité à l’occasion d’une étude de cas consacrée à l’hyperinflation allemande (1914-

1923).

L’articulation de ces trois directions de recherche trouve son dynamisme dans la

tension interne qu’elle construit entre, d’une part, des outils formels marqués fortement par la

méthodologie individualiste qui a servi de cadre à leur conception et, d’autre part, des réalités

qui, par leur nature même, semblent échapper à ce cadre. En effet, l’accent mis sur les

représentations conventionnelles nous conduit à introduire conjointement les dimensions

cognitive, collective et normative au sein d’un appareil conceptuel qui privilégie d’ordinaire

le naturel, l’individuel et l’instrumental. En son extrême développement, cette perspective ne

1 Emile Durkheim, De la division du travail social, Paris, Presses Universitaires de France, 1978 [1893], page

181.

- 2 -

peut manquer de rencontrer la question de la totalité envisagée, non pas comme une somme

d’individus, mais en tant que porteuse d’une identité spécifique, inscrite dans une hiérarchie

de valeurs. Avant d’aborder la présentation de ces trois directions, il n’est peut-être pas tout à

fait hors de propos de mentionner que cette même tension se retrouve dans un cheminement

personnel qui, partant de l’École Polytechnique et du corps des Administrateurs de l’INSEE,

nous conduit aujourd’hui à nous présenter à l’EHESS.

1. Croyances et opinions sur les marchés financiers

Á l’opposé du classique modèle fondamentaliste qui pense le prix d’un titre boursier

comme reflétant une valeur objective sous-jacente, dite « valeur fondamentale », tout notre

effort de recherche a consisté à mettre en avant le rôle essentiel que jouent les phénomènes

d’influence et d’opinion dans la détermination des cours boursiers. Il s’ensuit une conception

renouvelée des marchés financiers, pensés non pas comme reflétant passivement des valeurs

préexistantes, mais comme de véritables structures cognitives ayant pour finalité de produire

et de sélectionner des conjectures sur l’avenir qui serviront de référence aux choix

d’investissement de l’économie productive. Cette conception est l’aboutissement de divers

travaux personnels dont nous rappelons certains des résultats.

Abandon de l’hypothèse d’objectivité de la valeur fondamentale

Selon nous, l’idée même d’une valeur fondamentale objective, définissable ex ante,

doit être rejetée [13]. Rappelons que la valeur fondamentale d’une action a pour origine le

flux des dividendes futurs que cette action procurera à son détenteur. Elle se veut une mesure

de la profitabilité à venir de l’entreprise émettrice de l’action. Or, ces dividendes futurs ne

peuvent faire l’objet d’une estimation objective que dans le cadre d’hypothèses sur l’avenir

extrêmement restrictives et sans rapport avec la nature radicalement incertaine du monde

économique réel. En conséquence, conformément aux idées avancées par Keynes en son

temps, il faut penser l’évaluation de la valeur fondamentale comme ayant essentiellement la

dimension d’une opinion. Elle est d’une nature irréductiblement subjective. Estimer la valeur

fondamentale conduit, en conséquence, à un ensemble très vaste d’opinions divergentes dont

aucune ne peut se prévaloir d’une légitimité supérieure.

Efficience informationnelle et efficience technique

Un marché financier est dit « informationnellement efficient » si le prix qui s’y forme

est un bon estimateur de la valeur fondamentale. Dès lors que nous nions la possibilité de

définir une estimation juste de la valeur fondamentale, cette notion perd son sens. Il n’est plus

possible de dire que le prix observé constitue une « bonne estimation » de la valeur

fondamentale puisqu’une telle « bonne estimation » ne peut être définie sans ambiguïté. Pour

autant, nous ne nions pas que le marché puisse être un « jeu équitable ». De même, la

propriété d’absence d’opportunité d’arbitrage n’est pas contestée. Dans l’introduction à [4],

nous avons proposé le terme spécifique d’efficience technique pour désigner ces propriétés

afin d’éviter toute confusion avec la définition précédente.

Autoréférentialité

Dès lors que l’hypothèse d’une évaluation objective disparaît, le rôle de la Bourse se

transforme. Elle n’a plus pour tâche de refléter cette évaluation mais de produire un prix de

référence à partir de l’ensemble hétérogène des opinions privées. Le processus qui permet

cette transformation n’est en rien un processus classique d’agrégation pondérée des opinions

privées. Il s’agit d’un processus « autoréférentiel » [2]. L’idée de base se trouve dans l’œuvre

de Keynes qui observait que, sur un marché financier, on fait des profits lorsqu’on parvient à

anticiper correctement la manière dont évoluera l’opinion du marché. Face à une information

- 3 -

nouvelle rendue publique, il s’agit pour chacun, non pas d’analyser les effets de cette

information sur la valeur fondamentale, mais de prévoir comment le marché va réagir. Si l’on

anticipe une hausse, on achète le titre ; dans le cas contraire, on vend. Contrairement au

modèle fondamentaliste, cette analyse nous dit que les regards des agents ne sont pas tournés

vers l’économie réelle, mais vers les anticipations des autres intervenants. Il s’ensuit une

structure singulière qui diffère du modèle fondamentaliste en ce qu’elle pose comme norme,

non pas une réalité objective extérieure au marché, mais une variable endogène, en

l’occurrence l’opinion du marché. Cette structure peut être dite également « spéculaire »

puisque, comme dans un jeu de miroirs mis en abyme, chacun cherche à percer la pensée des

autres intervenants, autres intervenants qui eux-mêmes se livrent à la même tâche.

Interactions cognitives et mimétisme

L’analyse théorique de ce processus autoréférentiel d’interactions cognitives entre

investisseurs est d’une grande complexité. Pour l’analyser, nous avons avancé l’hypothèse du

mimétisme à une époque, le début des années 80, où cette idée était, sinon rejetée, du moins

totalement absente de la théorie financière ([3], [78]). Certes, on trouvait dans la littérature

économique consacrée à l’histoire financière des références aux phénomènes d’influence

réciproque2 mais ceux-ci ne faisaient pas l’objet d’une modélisation adéquate. Une des raisons

de ce désintérêt était l’identification du mimétisme et de l’irrationalité. Une partie importante

de notre recherche a consisté à montrer que l’imitation pouvait être un comportement

rationnel [78]. Pour avancer dans son analyse, il nous a paru important de distinguer trois

formes de mimétisme ([32]) : le mimétisme informationnel, le mimétisme autoréférentiel et le

mimétisme normatif. Il est impératif de ne pas les confondre car chacune de ces imitations a

ses caractéristiques propres.

Propriétés des dynamiques mimétiques

Nous avons consacré à la modélisation de ces dynamiques d’interaction collective de

nombreux travaux, explorant des formalismes aussi divers que les processus de Polya

généralisés [69], différents processus de diffusion dérivés du modèle d’Ising en champ moyen

([34], [35]), y compris avec apprentissage bayésien ([49], [65]), ou les systèmes dynamiques

non linéaires [42]. Une partie significative de ces modèles est centrée sur l’analyse du

mimétisme informationnel. Nous entendons par mimétisme informationnel cette imitation

particulière qui consiste pour un individu à en copier un autre parce qu’il lui prête une

meilleure connaissance de la situation. Autrement dit, on imite les autres parce qu’on les

suppose mieux informés. C’est là un comportement parfaitement rationnel : l’action est imitée

parce qu’elle est perçue comme adéquate. Le résultat original obtenu, dans le cadre de cette

modélisation, a consisté à démontrer mathématiquement que l'imitation est ambivalente [35] :

il est rationnel d'imiter l'opinion collective pour autant que le nombre d'imitateurs au sein du

groupe est faible ; cependant, dès lors que le groupe est essentiellement composé d'imitateurs,

l'imitation devient contre-productive et conduit à des phénomènes de bulles. Ce résultat nous

a conduit à une réinterprétation du célèbre paradoxe de Grossman-Stiglitz sur l'inefficacité

informationnelle des prix financiers [38].

Volatilité excessive, auto-validation des croyances et convention

Appliquées aux marchés financiers, ces analyses proposent une conception de la

finance de marché aux propriétés fort éloignées de celles du modèle fondamentaliste ([2],

[18], [22]). Loin du calculateur isolé cherchant à estimer au plus juste la valeur des

entreprises, l’investisseur y apparaît comme un être perpétuellement à l’écoute du marché

2 Nous pensons surtout au livre essentiel de Charles P. Kindleberger, Manias, Panics, and Crashes. A History of

Financial Crises, Londres et Basingstoke, The Macmillan Press, 1978.

- 4 -

pour en deviner les évolutions futures. En conséquence, l’analyse autoréférentielle décrit une

communauté financière active et anxieuse, interrogeant toutes les hypothèses et toutes les

rumeurs, pour déterminer celles susceptibles d’obtenir l’assentiment du marché. Ce processus

d’exploration dégénère fréquemment en polarisations mimétiques sporadiques lorsque tel ou

tel événement est sélectionné simultanément par un grand nombre d’acteurs en raison de sa

saillance supposée, et cela indépendamment de son contenu informationnel réel. Il s’ensuit de

fortes et soudaines variations de prix, sans rapport avec les fondamentaux. Ce mécanisme

cognitif peut engendrer des aléas d’une forme très éloignée de l’hypothèse gaussienne.

Cependant, ce même processus d’exploration mimétique des hypothèses peut se

stabiliser durablement lorsqu’une interprétation finit par recueillir l’adhésion généralisée du

marché. Dans ces conditions, émerge un modèle d’évaluation reconnu par tous comme

légitime, ce qu’on appellera une convention. C’est de cette façon que le groupe autoréférentiel

surmonte provisoirement son déficit de référence objective : tant que la convention est

acceptée, la dynamique spéculaire est notablement simplifiée puisque alors, pour prévoir ce

que les autres vont faire, il suffit de se reporter à ce que la convention prévoit. Par le jeu de

l’autovalidation des croyances, il s’ensuit une relative stabilité de la convention qui devient,

pour les agents, comme une seconde nature.

Efficacité économique des conventions

L’analyse conventionnelle parce qu’elle introduit l’arbitraire des représentations

collectives en économie apparaît aux yeux de nombreux économistes comme devant être

rejetée. Cette appréciation néglige le fait que si, en effet, ex ante, de nombreuses conventions

sont possibles, ex post, les investisseurs peuvent juger si les prévisions conventionnelles se

sont révélées exactes ou non. Pour qu’une convention perdure, il importe que les faits

constatés ne démentent pas les prévisions. C’est là une contrainte qui limite grandement

l’arbitraire des conventions : l’interprétation du futur que met en avant la convention doit

trouver dans les évolutions économiques constatées, sinon une pleine vérification, au moins

une absence de contradiction. On l’a bien vu pour la bulle Internet qui s’est effondrée lorsque

l’efficacité, tant financière que technique, des firmes de la nouvelle économie s’est montrée

bien moins bonne que prévue. Il est, cependant, vrai que la falsification n’est en rien

automatique : une accumulation importante d’anomalies est parfois nécessaire avant que la

convention soit abandonnée. Ce fut le cas de la « convention Internet ». On l’a également

constaté pour la « convention Miracle Asiatique » [2]. Il a fallu, durant tout le premier

semestre 1997, une série persistante de mauvaises nouvelles en Thaïlande et Corée (déficit

commercial, faillites retentissantes, montée des créances douteuses) pour que les investisseurs

finissent pas ne plus croire au « Miracle Asiatique ». Ces observations sur l’arbitraire relatif

des conventions et sur le rôle des anomalies dessinent un concept de convention proche du

concept de paradigme développé par Thomas Kuhn [2].

Cette conception autoréférentielle de la finance qui trouve son origine dans l’œuvre de

Keynes fait l’objet de nombreuses discussions. Dans [18], nous avons montré de quelle

manière elle s’intégrait aux débats actuels opposant les partisans de l’efficience à la toute

jeune « finance comportementaliste ». Il faut peut-être voir dans notre nomination au Conseil

Scientifique de la Commission des Opérations de Bourse (COB) et notre reconduction à celui

qu’a constitué l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), le signe que les autorités de tutelle

des marchés financiers français ne rejettent pas totalement ces analyses.

2. Économie cognitive

Á l’évidence, l’impact des représentations collectives ne s’arrête pas aux seuls

marchés financiers même si ceux-ci nous en fournissent une illustration exemplaire. Les

- 5 -

conventions salariales, les conventions de qualité ou les standards techniques sont autant

d’exemples de phénomènes de cette nature. L’économie cognitive3 dont l’objet est d’étudier

les phénomènes cognitifs, individuels ou collectifs, a développé un intéressant appareil formel

permettant d’étudier ces processus dans toute leur généralité, au-delà du seul domaine

financier. C’est là un apport important qu’il conviendra de continuer à développer dans le

cadre de notre projet. Deux axes peuvent être privilégiés : l’approche évolutionniste des

conventions et l’analyse des croyances collectives. Les deux livres collectifs [5] et [7] dont

j’ai assuré la co-direction visent précisément à présenter ces outils de modélisation et à en

montrer l’intérêt. Ils ont fait l’objet d’enseignements à l’École Polytechnique, à l’ENSAE et,

plus récemment, dans le cadre du nouveau Master de Sciences Cognitives. Un enseignement

de ce type pourrait être proposé dans le cadre de notre direction d’études.

L’approche évolutionniste des conventions et ses limites

En recourant à cette branche particulière de l’économie cognitive qu’est la théorie des

jeux évolutionnistes (TJE), les économistes Robert Sugden et Peyton Young ont proposé une

approche originale des conventions. En nous situant dans ce même cadre théorique, nous

avons proposé une explication de l’échec initial de la convention salariale des $5 par jour

proposée par Henry Ford en janvier 1994 [61]. Cette même théorie nous a permis d’aborder la

question difficile des changements de convention. Nous avons montré le rôle essentiel que

joue l’hypothèse de « spatialisation » des interactions pour comprendre comment une

convention peut être remplacée par une convention plus efficace [57]. Nous avons démontré

que l’existence de liens sociaux définissant des « proximités », ce que l’on appelle d’ordinaire

un réseau, peut aider à la diffusion des innovations conventionnelles. En effet, dans le cadre

d’interactions parfaitement anonymes et aléatoires, les individus innovants sont perdus dans la

masse de telle sorte que l’efficacité de leur schéma de coordination ne peut pas se révéler.

Lorsque les interactions se font avec les voisins, il en est tout autrement : un petit groupe

d’individus proches, ayant opté pour une convention supérieure, obtiendra des meilleurs

résultats que le reste de la population du fait qu’ils interagiront les uns avec les autres. Ce

résultat permet de comprendre le rôle que jouent des groupes partiellement « fermés » dans la

propagation des innovations conventionnelles.

Cependant, malgré ces résultats intéressants, les approches évolutionnistes ont

d’importantes limites du fait qu’elles ignorent la dimension normative des conventions. C’est

là une critique que nous avons présentée dans [39]. Pour remédier à cette déficience, nous

avons proposé un nouveau concept, celui de « convention légitimée », qui mobilise les

réflexions que Max Weber a consacrées à la légitimité [21]. La prise en considération de la

légitimité transforme en profondeur notre compréhension de la stabilité des conventions : le

fait qu’une conduite soit considérée comme légitime a pour conséquence de rendre son rejet

plus difficile dans la mesure où ne pas se conformer à cette conduite fait courir un risque de

reproche ou de désapprobation de la part du groupe comme de sa propre conscience. Comme

l’écrit Weber : « l’ordre que l’on respecte uniquement pour des motifs rationnels en finalité

est incomparablement moins stable que celui qui s’affirme grâce au prestige de l’exemplarité

et de l’obligation, je veux dire de la légitimité4 ». En conséquence, la présence des sanctions

sociales, explicites ou muettes, peut faire en sorte que se perpétuent des comportements qui, si

l'on se plaçait du strict point de vue des utilités traditionnelles, devraient être abandonnés par

les acteurs.

3 En décembre 1993, le Rapport sur les liens entre Sciences Cognitives et Sciences Économiques et de Gestion

que la Commission 37 du CNRS avait commandé à Bertrand Munier et à moi-même, a fait connaître cette

approche nouvelle à l’ensemble de la communauté des économistes et des gestionnaires [113].

4 Weber Max, Economie et société /1- Les catégories de la sociologie, Paris, Plon, Collection « Agora. Les

classiques », 1995, page 65.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%