Fiche pédagogique Collège/Lycée

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation

Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre

1

N°19 – OBSERVER LA TERRE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

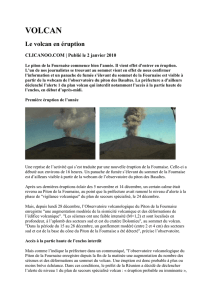

Les documents suivants sont extraits du site des observatoires volcanologiques et

sismologiques de l’Institut de Physique du Globe de Paris de la Réunion, de la

Guadeloupe et de la Martinique : www.ipgp.fr/pages/0303.php

L’observatoire de la Réunion – OVPF

Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise

Observatoire volcanologique du piton de la Fournaise

L’observatoire volcanologique du piton de La Fournaise fait partie de l’Institut de

Physique du Globe de Paris.

Ses missions

L’OVPF a deux missions principales : d’une part la recherche sur le fonctionnement

et l’évolution des volcans et, d’autre part, la surveillance de l’activité du piton de la

Fournaise notamment le suivi des éruptions et des coulées de laves. Le piton de la

Fournaise est probablement le volcan avec le plus grand nombre d’éruptions par an

dans le monde, dont 27 entre 1998 et 2007 et une moyenne de phase éruptive tous

les 9 mois. L’activité du piton de la Fournaise est surveillée 24h/24 par

l’observatoire volcanologique via plusieurs réseaux de surveillance et de recherche.

Si nous savons aujourd’hui prévoir les éruptions à long terme (plusieurs semaines),

il est encore impossible de prédire la date et l’heure précises. Étant donné son

intense activité, il est conseillé aux randonneurs de se renseigner au préalable, via

la presse, de l’état d’activité du volcan et de suivre les indications de l’ONF à

l’entrée du Pas-de-Bellecombe et sur le terrain. L’accès au cratère Dolomieu est

actuellement interdit par arrêté préfectoral en raison des risques d’effondrement de

ses parois.

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation

Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre

2

Son histoire

Depuis l’arrivée des premiers habitants permanents sur l’ile, des observations d’une

activité soutenue du volcan du piton de la Fournaise ont été signalées. Mais déjà au

XIIIe siècle, des marins arabes avaient rapporté des observations d’une ile à l’Est de

Madagascar où le feu jaillissait en permanence. Alfred Lacroix, en 1936, exprima le

souhait de l’installation d’un observatoire volcanologique pour l’étude du piton de la

Fournaise :

« Aucune observation instrumentale n’a été faite et il serait à souhaiter qu’un

sismographe fût installé à proximité du volcan pour enregistrer les mouvements

microsismiques qui accompagnent certainement la montée de la lave, lors des

paroxysmes. »

Seulement une quarantaine d’années plus tard, l’éruption hors enclos de 1977, qui

détruit partiellement Piton-Sainte-Rose fait avancer les choses. Les autorités, le

département, le CNRS décident de la construction d’un observatoire volcanologique

et confient sa gestion à l’Institut de Physique du Globe de Paris. L’observatoire est

opérationnel fin 1979. Il est situé à la plaine des Cafres, à 15 km à vol d’oiseau du

sommet du volcan, mais la transmission des données par radio permet une

surveillance en temps réel. Nous avons une cinquantaine de capteurs sur le massif

du piton de la Fournaise qui ont besoin d’un entretien et de réparations constantes.

Les réseaux de surveillance

Nous distinguons quatre réseaux différents avec une centaine d’instruments

installés sur le terrain :

– le réseau sismique ;

Réseau sismologique

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation

Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre

3

– le réseau des déformations avec les extensomètres, les récepteurs GPS, les

inclinomètres et les distancemètres laser ;

– les sondes radon ;

Réseau extensométrique

Réseau GPS

Réseau inclinométrique

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation

Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre

4

– le réseau magnétique.

Les réseaux fonctionnent en continu, 24h/24 et 365 jours par an. Ils sont dotés

d’environ 100 instruments pour 35 sites différents sur le massif du piton de la

Fournaise. Les instruments sont entretenus, réparés et constamment perfectionnés

par les techniciens, et le bon fonctionnement des réseaux est vérifié tous les jours

par le personnel de l’observatoire. Le flot de données enregistrées à l’observatoire

et dépouillées quotidiennement, a permis par le passé de prévoir toutes les

éruptions depuis la création de l’observatoire. L’analyse des données et les

recherches expérimentales menées à l’observatoire et à l’Institut de Physique du

Globe de Paris ont amélioré notre compréhension des mécanismes éruptifs des

volcans. En retour, ces connaissances ont servi à perfectionner les méthodes de

surveillance et les prévisions des éruptions.

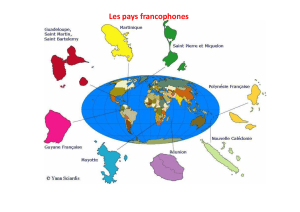

L'observatoire de la Guadeloupe – OVSG

L’OVSG informe de l’activité volcanique et sismique grâce à ses bulletins mensuels

et signale les séismes ressentis en Guadeloupe ou autres évènements telluriques

particuliers dans la région par ses communiqués. L’observatoire met aussi à

disposition en temps quasi réel une photo de la Soufrière.

Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe

Ses missions

Les missions confiées à l’observatoire de Guadeloupe sont les suivantes :

1. Surveillance de l’activité volcanique de la Soufrière de Guadeloupe par le biais de

l’enregistrement de séries temporelles de données géophysiques et géochimiques

de qualité, complétées par des observations visuelles de la phénoménologie dans le

but de :

– comprendre le fonctionnement du volcan ;

– détecter un changement de comportement et l’évaluer en terme de potentiel

éruptif ;

Observatoire volcanologique et sismologique de Guadeloupe, Le Houëlmont

Exposition Terres d’outre-mer, une tradition d’innovation

Livret d’accompagnement pédagogique de l’affiche N°19 – Observer la Terre

5

– informer les autorités responsables de la protection des personnes et des

biens.

2. Surveillance de la sismicité régionale (Guadeloupe et ses iles proches) liée à

l’activité tectonique de l’arc des Petites Antilles par le biais de l’enregistrement

continu de la sismicité, dans le but :

– d’avertir les autorités des caractéristiques d’un séisme ressenti et des

répliques qui peuvent y être associées ;

– d’établir sur des longues durées les caractéristiques spatiotemporelles des

sismicités régionale et locale pour contribuer à la zonation du risque

sismique.

3. Favoriser et participer aux travaux de recherche fondamentale et appliquée en

géophysique, en géochimie et en géologie concernant le volcanisme, la sismologie

et la tectonique régionale, y compris dans le cadre de coopérations régionales.

4. Contribuer à l’information préventive et à la divulgation des connaissances dans

les domaines du risque volcanique et du risque sismique, ainsi qu’à la formation en

matière de volcanologie, de géologie, de géophysique et de géochimie.

Son histoire

L’Institut de Physique du Globe de Paris a acquis en 1950 la propriété du Parnasse

dans les hauts de Saint-Claude, au pied de la Soufrière, pour y créer le Laboratoire

de Physique du Globe. L’année même, deux sismographes « Maïnka Som » étaient

installés. Une cave sismique, creusée en 1952, était équipée de sismographes

électromagnétiques en 1956. Cette année-là avait lieu une éruption phréatique à la

Soufrière. La rénovation des bâtiments en 1964 permit de mettre en place un

véritable réseau sismique. Les stations étaient alors reliées à l’observatoire par

câbles. En 1975, certaines le furent par télétransmission. C’est grâce à ce réseau

que put être détectée la crise sismique de la Soufrière et que fut envisagée dès

mars 1976 l’éventualité de manifestations de surface.

Lors de l’évacuation de la région Saint-Claude/Basse-Terre en juillet-aout 1976,

l’observatoire était installé dans la Grande Poudrière du Fort Saint-Charles. Les

réseaux de surveillance y restèrent pendant 17 ans, tandis que le laboratoire de

géochimie et l’administration s’installaient à nouveau au Parnasse. Le laboratoire

s’appelait alors observatoire volcanologique de la Soufrière. À partir de 1989, la

construction d’un observatoire moderne a débuté sur Le Houëlmont, situé à 9 km

au Sud-Ouest de la Soufrière. Tout l’observatoire et les équipements y sont

maintenant installés depuis 1993. En 2001, en raison de son implication toujours

plus importante dans le domaine de la sismologie et des recherches liées au risque

sismique, l’IPGP rebaptise l’observatoire de son nom actuel : observatoire

volcanologique et sismologique de Guadeloupe.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%