dossier pedagogique - La Charge du Rhinocéros

ŒDIPE À LA FERME

D’après Sophocle

Avec Ivan Fox et Claude Semal

Avec la complicité artistique de Diane Broman

Une coproduction Charge du Rhinocéros / Théâtre du Chien Ecrasé / Ça t’as vu !

DOSSIER PEDAGOGIQUE

Œdipe avait déjà été mangé à toutes les sauces : sur la route, en complexe ou à la

royale… Claude Semal et Ivan Fox racontent à leur tour cette fabuleuse histoire avec

des marionnettes, des poulets, des poireaux, quelques ustensiles campagnards, des

chansons…

Ces joyeux iconoclastes n’oblitèrent pourtant pas la trame originelle du mythe :

l’Oracle, l’enfant adopté par le roi de Corinthe, le meurtre de Laïos, le retour à

Thèbes, l’énigme du Sphinx, la coucherie avec la mère, le châtiment… Tout y est,

mais la tragédie est retournée comme un gant. Elle devient une farce toute crue

blottie parmi les bottes de paille.

« Sophocle s’y retrouve pour l’essentiel. Semal et Fox pour le reste : le détail qui tue,

l’intonation qui fait mouche, l’irrévérence sans irrespect. Il fallait l’oser, ils l’ont

fait. » (La Libre Belgique)

« Au total, Œdipe à la Ferme comptera quelques scènes d’anthologie » (Le Soir)

I. Introduction

Oedipe avait déjà été mangé à toutes les sauces : sur la route, en complexe ou à la

royale… Claude Semal et Ivan Fox racontent à leur tour cette fabuleuse histoire avec des

poulets, des poireaux, quelques ustensiles campagnards, des chansons… Ces joyeux

iconoclastes n’oblitèrent pourtant pas la trame originelle du mythe : l’Oracle, l’enfant

adopté par le roi de Corinthe, le meurtre de Laïos, le retour à Thèbes, l’énigme du Sphinx,

la coucherie avec la mère, le châtiment…Tout y est, mais la tragédie est retournée comme

un gant. Elle devient une farce toute crue blottie parmi les bottes de paille.

Mais pourquoi donc mettre en scène une n

ème

version de ce célèbre mythe ? Non pas

dans le but de rivaliser avec les pièces du grand Tragique grec Sophocle mais afin

d’explorer certains thèmes de société auxquels nous sommes toujours confrontés à

l’heure actuelle. Considéré en effet comme l’un des récits fondateurs de notre société

occidentale, il nous permet de réfléchir sur certaines problématiques essentielles comme

l’universel tabou de l’inceste (indispensable pour la survie et l’organisation d’une société)

et de manière plus générale, l’émancipation des enfants à l’égard des adultes (et

réciproquement), qui, à défaut, peut parfois conduire à certains abus sexuels. En incise,

d’autres concepts seront abordés ; comme la démocratie, sa signification antique et

actuelle, ou encore la psychanalyse qui a donné naissance au désormais très célèbre

« complexe ». Car, qui pourrait aujourd'hui ignorer, après les travaux de Freud,

l'importance des toutes premières expériences familiales et le poids de l'inconscient dans

la construction de sa propre personnalité ?

Mais attention, n’espérez pas trouver dans « Œdipe à la ferme » de longues tirades

pédantes et ennuyeuses, ni même de profondes réflexions philosophiques ! Car comme

son titre le suggère, la pièce n’a jamais eu la prétention de rejoindre le grand répertoire

classique qu’il parodie. Le début de la pièce donne déjà le ton : sur un air de Sirtaki et

devant une série d’affiches dénichées dans quelque office du tourisme grec, nos deux

comédiens apparaissent sur scène affublés d’un carton plié en guise de jupe et d’un bas

nylon sur la tête ; déguisement qui suffira à les métamorphoser en un couple grec version

Dupond et Dupont ! S’ensuit alors des réflexions loufoques et drôles sur la difficile

invention de la démocratie, mêlées à quelques notions de Grèce antique passées à la

moulinette, qui les conduiront à nous narrer l’histoire d’Oedipe dans un univers bucolique

de bottes de paille. En effet, nos comédiens ont choisi de raconter cette histoire avec des

oeufs, des poules, des légumes et autres objets campagnards, dans la grande tradition du

Théâtre d'objets et de marionnettes. L’œuf et la poule, c'est bien sûr ici, symboliquement

parlant, la mère et l'enfant. Mais il y a plus : l’utilisation de ces animaux et objets

quotidiens en tant qu’acteurs, crée ainsi un certain décalage à l’origine de situations

poétiques et humoristiques. Poursuivant cette même volonté de démystifier le grand

théâtre classique, d'autres petites formes burlesques (qui pourront apporter un autre

éclairage sur l’histoire) seront développées parallèlement à ce récit premier.

Ainsi, diront-ils, « depuis toujours, notre démarche artistique tente de concilier l'univers

théâtral "traditionnel" (tragédie, comédie,…) avec des formes populaires (chansons et

danses dans le style music-hall, magie, théâtre d'objets et de marionnettes,...) qui, parce

qu'elles nous touchent et touchent tous les publics, nous semblent pouvoir renouer avec la

profondeur des textes théâtraux fondateurs. "Oedipe à la Ferme" raconte d'abord, avec les

moyens qui nous sont propres, une histoire et un mythe qui constituent un des récits

fondateurs de l'humanité. Derrière cette mise en scène ludique et originale, le spectateur

pourra donc à sa guise puiser des thèmes de réflexions ou tout simplement s’évader et

rire le temps d’un spectacle ».

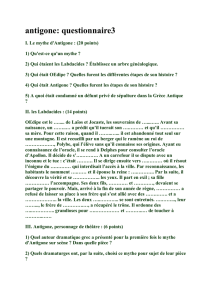

II. Qu’est ce qu’un mythe ?

Ce terme recouvre différentes significations. Au sens commun par exemple, il s’agit d’une

représentation idéalisée d'une personne ou d'un évènement déterminant un phénomène

de croyance collective. Dans le cas qui nous occupe, le mythe désigne plutôt un récit

fabuleux relatant un évènement passé, à l'origine d'une conduite humaine actuelle.

Même si les mythes grecs nous semblent ancrés dans la très lointaine Antiquité (et à

jamais condamnés à être relégués au rang des récits légendaires), la littérature, la

sociologie et l'ethnologie ont souligné, ces vingt dernières années, l'importance des

mythes et leur rôle dans la construction d'une pensée collective, variable selon les

civilisations et l'histoire des mentalités.

Dans un régime démocratique par exemple, les mythes, parce qu’ils défendent des

valeurs partagées par un même ensemble d’individus, auraient pour mission de fédérer

les membres d’un groupe en mettant en évidence leurs points communs plutôt que leurs

différences.

A la base des idées, des religions, des manières d'être et de penser de ces sociétés,

l'ensemble des mythes forgés au cours du développement des sociétés aurait donc le

pouvoir de souder leurs membres entre eux. C’est pourquoi, on pourrait dire que les

mythologies constituent le fondement de toutes les civilisations.

Les mythes ont une fonction illustrative. En mettant en scène un personnage dans un

contexte précis, ils donnent forme à un problème que nous percevons plus ou moins

distinctement. Les mythes assument ensuite une fonction explicative : ils permettent

d'apporter des solutions aux difficultés que l'homme rencontre dans son existence. Le

mythe d'Oedipe, par exemple, met en scène les problèmes des relations familiales, en

instaurant le tabou de l'inceste comme premier élément de la structure familiale et du

groupe social.

III. Le mythe d’Oedipe

La légende d’Oedipe nous a été transmise essentiellement par la version qu’en donnent

les tragiques, spécialement dans « Oedipe Roi » et « Oedipe à Colone », de

Sophocle…C’est à ce personnage tragique qu’on se réfère le plus souvent lorsqu’on parle

du mythe d’Oedipe. C’est lui que visent en particulier l’interprétation de Freud et

l’appellation, qui en dérive, le complexe d’Oedipe.

Les origines de cette légende remontent toutefois bien avant ces tragédies du 5

ème

siècle

av. J.-C. On la retrouve notamment dans les œuvres d’Homère.

Avant d’être coulée dans le moule tragique, la légende oedipienne se rattache à un vaste

ensemble mythique, « le cycle thébain », centré sur les origines de Thèbes…En ce sens,

on ne saurait parler, strictement, d’un mythe d’Oedipe mais d’une mythologie thébaine

dont l’histoire d’ Oedipe constituerait un chaînon…

III.1. Approche littéraire, théâtrale et artistique

A. Une version antique : « Œdipe roi »

. Sophocle (496 – 406 av. J.-C.)

D’abord danseur, comédien, musicien, on se souviendra surtout de

Sophocle comme l’un des trois principaux tragiques de la Grèce

antique, à côté d’Eschyle et d’Euripide, ses contemporains. Si

Eschyle, en inventant le dialogue entre deux acteurs, est le fondateur

du théâtre tel qu'on l'entend en Occident, c'est Sophocle qui en

développe les mécanismes et en saisit les extraordinaires possibilités.

Parallèlement à sa carrière théâtrale, Sophocle occupa des hautes

fonctions politiques, militaires et mêmes religieuses. Citoyen engagé

dans la vie d’Athènes, Sophocle a connu et fréquenté tous les grands

hommes de son temps, et notamment Périclès. Ainsi, on retrouve

dans les tragédies de Sophocle l’écho de ses préoccupations civiques.

Il s'interroge sur le rôle de la raison et de la volonté dans la vie

individuelle et collective. Interpellé par cette question de la connaissance de soi, il se

demande si les fautes que l'on commet par ignorance, comme celles d'Oedipe, ne sont

pas les plus dangereuses et les plus dévastatrices. Marqué par les grands évènements

politiques et militaires de son époque (l’hégémonie d’Athènes, les années d’or du siècle de

Périclès, la montée de l’impérialisme athénien, la guerre du Péloponnèse et la défaite

d’Athènes,…), tout son théâtre se fera le reflet des douleurs athéniennes et sera traversé

par une préoccupation majeure : la survie de la Cité. Un peu comme le fera Shakespeare,

ses pièces s'ouvrent sur des cités en état de crise - la peste dans Oedipe Roi, l'incertitude

au lendemain d'une guerre civile dans Antigone - et montrent le prix du rétablissement de

l'ordre et de la paix. De son abondante production (entre 115 et 130 pièces), il ne nous

reste que sept tragédies: Ajax, Antigone, Électre, Oedipe Roi, les Trachiniennes,

Philoctète et Oedipe à Colone ; et une moitié du drame satyrique les Limiers.

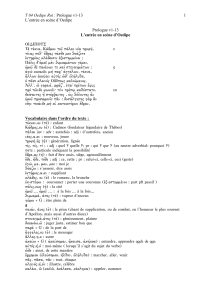

. L’histoire

La date exacte de la représentation d’ « Oedipe Roi » demeure inconnue. On suppose

cependant qu’elle fut écrite après la fameuse peste d’Athènes (430-429 av. J.-C.) qui

décima la ville après la défaite d’Athènes contre Sparte dans la guerre du Péloponnèse.

C'est d'ailleurs sur une peste terrible que s'ouvre la tragédie : à Thèbes, les récoltes

pourrissent, les hommes et les troupeaux sont frappés par la mort. Oedipe règne sur cette

cité dont l’ancien roi Laïos a été mystérieusement tué lors d’un voyage. Après avoir délivré

Thèbes du terrible Sphinx qui terrorisait la cité depuis la mort de Laïos, le peuple l'avait

proclamé roi, qui aussitôt avait épousé Jocaste, la veuve de Laïos. Pour affronter cette

peste, Oedipe envoie alors Créon, le frère de Jocaste, consulter un oracle. La réponse de

l'oracle est claire : le meurtrier de Laïos est à Thèbes et les malheurs de la cité cesseront

lorsqu'il en sera chassé. Oedipe, avec détermination, décide de faire la lumière sur la mort

de Laïos. Les révélations de Jocaste, puis celles d'un messager de Corinthe où Oedipe a

grandi, puis d'un vieux berger autrefois au service de Laïos révèlent peu à peu la vérité :

Laïos était son père et il l'a tué ; Jocaste était sa mère et il l'a épousée. La cause de la

peste et des malheurs qui s'abattent sur Thèbes, c'est lui-même. La lumière de la vérité lui

est insupportable : il se crève les yeux juste après le suicide de Jocaste.

. Le genre théâtral : la tragédie

« Œdipe roi » marque une étape importance dans l’histoire du théâtre occidental. En effet,

cette oeuvre a été considérée par Aristote comme le modèle du genre. Définie comme la

tragédie idéale, elle fut donc particulièrement analysée et imitée par des écrivains de

l’antiquité et du 17

ème

siècle classique français.

Le genre tragique apparaît ainsi à la fin du 6

ème

siècle av. J.-C. Cependant, malgré la

quantité de tragédies écrites à cette époque, nous n’en avons conservé qu’une trentaine

et retenu uniquement trois grands noms : Sophocle, Euripide et Eschyle. Tout trois

puiseront dans le même fond commun mythique et voudront rendre une vision politique et

sociologique de la cité athénienne tout en essayant de véhiculer un enseignement

religieux ou civique. La tragédie apparaît d’ailleurs à un moment très précis de l’histoire de

la Grèce : l’avènement du droit dans la cité athénienne et la distanciation à l’égard des

valeurs religieuses. C’est pourquoi, si l’auteur tragique se réfère à l’histoire des légendes

et des héros, il confronte, en même temps, celle-ci à l’actualité. Le héros de la tragédie

devient un être problématique : sa conscience se trouve écartelée entre la pensée

religieuse traditionnelle et la pensée politique et juridique moderne. Ainsi, à la différence

de la société religieuse antique où l’être humain était régi par un destin décidé par les

Dieux, l’homme devient progressivement un sujet autonome responsable (juridiquement)

de ses actes. Ce conflit de valeur, dû à l’avènement du droit dans la cité grecque, se

reflétera donc dans ce genre nouveau qu’est la tragédie. Ainsi, dans « Oedipe Roi », la

question de la culpabilité d’Oedipe dans le meurtre de Laïos suscite un certain débat :

dans quelle mesure était-il réellement responsable de ses actes ? Selon Jean-Pierre

Vernant, « le moment tragique est donc celui où une distance s’est creusée au cœur de

l’expérience sociale, assez grande pour qu’entre la pensée juridique et politique d’un part,

les traditions mythiques et héroïques de l’autre, les oppositions se dessinent clairement ».

C’est pourquoi, on voit apparaître « le brusque surgissement du genre tragique à la fin du

6

ème

siècle av. J.-C. dans le moment même où le droit commence à élaborer la notion de

responsabilité en différenciant de façon encore maladroite et hésitante le crime volontaire

du crime excusable ».

La tragédie grecque est identifiable par une forme littéraire fixe : elle est écrite en vers et

selon un jeu subtil de combinaison entre des syllabes courtes et longues. La plupart du

temps, la tragédie débute par un prologue qui expose l’action et se termine par le final ou

exodos. Entre les deux, Elle est constituée d’une alternance entre des parties parlées

(épisodes) par les acteurs ou le coryphée et des parties chantées et dansées (stasima)

par le chœur qui s’accompagnait généralement de divers instruments de musique.

En moins d’un siècle cependant, ce théâtre connaît déjà plusieurs changements : la

tragédie devient plus réaliste, accordant plus d’importance à l’intrigue et aux personnages.

Sa structure continuera à évoluer fortement au point de devenir méconnaissable, tant les

auteurs rechercheront l’originalité et la surprise en innovant sans cesse tant du point de

vue dramatique que scénographique…Plusieurs siècles plus tard, ces grands récits

mythiques, véhiculés par le genre tragique, sont encore et toujours exploités…

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%