série de six à dix questions à reponse courte

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ADMINISTRATION ET

DE LA MODERNISATION

———

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

———

Sous-direction de la Formation et des Concours

———

Bureau des Concours et Examens professionnels

RH4B

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI DE

SECRÉTAIRE DES AFFAIRES ETRANGÈRES CADRE D’ORIENT

AU TITRE DE L’ANNÉE 2014

_____________________________________________________________________________________

ÉPREUVES ÉCRITES D’ADMISSIBILITÉ

Du 23 au 27 septembre 2013

SÉRIE DE SIX À DIX QUESTIONS À REPONSE COURTE

Durée totale de l’épreuve : 4 h 00.

Coefficient : 4.

Barème de notation : droit public 10 points, enjeux économiques 10 points.

Série de six à dix questions à réponse courte portant sur les enjeux économiques et de développement

internationaux ainsi que sur le droit public.

ENJEUX ÉCONOMIQUES ET DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAUX

Ce dossier comporte 5 pages (page de garde non comprise).

*

* *

SUJET :

Voir questions au verso et dossier ci-joint

Page 1 sur 5

Question 1 : Un taux élevé d’endettement public est-il soutenable à long terme (cf. document 1) ? (3,5 points)

Question 2 : Une banque centrale doit-elle être indépendante (cf. document 2) ? (3 points)

Question 3 : Quelles fragilités pèsent sur les modèles de croissance des pays émergents (cf. document 3) ?

(3,5 points)

Vos réponses synthétiques seront rédigées en vous appuyant tant sur le dossier ci-dessous que sur vos

connaissances en matière de théorie et d’actualité économiques.

Document 1 : Réduire la dette publique, une priorité ? Par Henri Sterdyniak, le 5 février 2013, site « idées.fr »

(La Vie des Idées)

En 2011, la charge de la dette était de 2,5% du PIB, pour une dette de 84% du PIB ; soit, un taux d’intérêt moyen

sur la dette de 3%, nettement en dessous du taux de croissance nominal. Supposons que, en régime permanent, le

taux d’intérêt moyen soit de 4%, le taux d’inflation de 2%, et le taux de croissance potentielle de 2%. Pour

stabiliser la dette au niveau de 60% du PIB, un déficit de 2,4% du PIB (60%*4%) suffit. Quand le taux d’intérêt est

égal au taux de croissance, le vrai coût de la dette, c’est-à-dire l’excédent primaire nécessaire pour stabiliser la

dette, est nul. Toutes choses égales par ailleurs, si la France avait une dette nulle qu’elle souhaitait maintenir à tout

jamais, le gain en termes de charge budgétaire serait nul par rapport à la situation actuelle. Il est donc absurde de

prétendre que les charges d’intérêt sont le deuxième poste des dépenses publiques (en fait, corrigées de la

croissance, elles sont nulles) ou que la charge de la dette fait peser une contrainte insupportable sur la politique

budgétaire.

La dette ne coûte rien tant que le taux d’intérêt est inférieur au taux de croissance. Elle ne pose problème que si le

taux d’intérêt (après impôt) devient nettement supérieur au taux de croissance : dans ce cas, la dette publique fait

boule de neige, elle s’entretient d’elle-même. En situation de faible croissance, la politique monétaire, en

maintenant de bas taux d’intérêt, assure, en principe, que ce n’est pas le cas. En période de forte croissance, le taux

d’intérêt peut dépasser le taux de croissance, mais dans cette situation, les rentrées fiscales permettent de réduire les

déficits sans larmes. Le cas problématique (…) est celui où les marchés financiers imposent des primes de risque

injustifiées.

Par ailleurs, la vraie « règle d’or des finances publiques» stipule qu’il est légitime de financer les investissements

publics par le déficit, puisque ceux-ci seront utilisés pendant plusieurs années. Le déficit structurel doit donc être

égal à l’investissement public net, soit de l’ordre de 2,4% du PIB dans le cas de la France. Le déficit public est

certes nocif pour les générations futures quand il s’effectue au détriment de l’investissement ; ce n’est pas le cas

quand il finance l’investissement public. Ce n’est pas le cas non plus dans la période actuelle, où il est nécessaire

Page 2 sur 5

pour soutenir l’activité, en situation de bas taux d’intérêt, en raison d’un fort taux d’épargne des ménages et d’un

refus des entreprises d’investir davantage.

Il n’y a donc aucune raison de se fixer une norme d’équilibre des finances publiques. L’État n’est pas un ménage.

Immortel, il peut avoir une dette en permanence ; il n’a pas à la rembourser, mais seulement à garantir qu’il pourra

toujours en servir la charge. Les agents privés désirent détenir de la dette publique pour des raisons de liquidité et

de sécurité. Les assurances-vie, les fonds de pension ont besoin de titres de dette publique pour sécuriser leurs

engagements. Les marchés financiers ont besoin de titres sans risques. La dette publique française était notée AAA

par les agences de notation. La légère dégradation infligée à la France en décembre 2011 par une agence de

notation n’a guère inquiété les marchés. Le 6 septembre 2012, l’État s’est endetté à 1,05% à 5 ans ; à 2,2% à 10

ans, soit nettement en dessous du taux de croissance (en valeur) prévisible. Pour les marchés, la France est solvable

et le taux d’intérêt sur la dette n’augmentera guère, même à long terme.

Il n’y aura pas de générations sacrifiées qui auraient à rembourser brutalement la dette accumulée par les

générations précédentes. À l’avenir la dette pourra se maintenir entre 60 et 90 % du PIB, avec un taux d’intérêt et

un taux de croissance en valeur de l’ordre de 4 %. Se pose le problème du niveau adéquat de la dette. Celui-ci n’a

aucune raison d’être stable en pourcentage du PIB. Par exemple, une population qui vieillit peut avoir besoin de

plus d’actifs financiers sans risque, donc d’une dette publique plus importante. De même, l’augmentation de la

volatilité des marchés financiers induit une « fuite vers la sécurité », qui augmente le désir des ménages de détenir

des titres publics au détriment de la détention d’actions. Tant que la dette apparaît désirée, qu’il est possible de

l’émettre à de bas taux d’intérêt, qu’elle ne provoque ni tensions inflationnistes, ni déficit extérieur, que l’économie

est en sous-emploi, elle n’est pas excessive.

(…) Soucieux de redorer le blason de la France aux yeux des marchés et de ses partenaires européens, le

gouvernement Ayrault s’est donné comme objectif de respecter, coûte que coûte, une trajectoire de solde public,

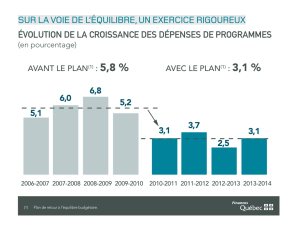

limitant le déficit à 3% en 2013, puis à 0% en 2017. Cette trajectoire impose une politique budgétaire durablement

restrictive. En 2013, l’impulsion budgétaire serait négative de 1,8 point de PIB ; ceci pèsera lourdement sur la

croissance de sorte que la croissance prévue de 1,2 % ne sera pas atteinte. L’objectif d’un déficit de 3 % obligera

alors à renforcer la politique restrictive. Supposons que le multiplicateur soit de 1, une croissance plus basse ex

ante de 0,6 % induirait une perte de recettes fiscales de 0,3 point de PIB, d’où des mesures compensatrices de 0,3

point qui induiraient une baisse du PIB de 0,3 %, etc. Finalement, la politique budgétaire devrait être durcie de 1,2

point de PIB supplémentaire et la croissance serait nulle. La polarisation sur un solde non corrigé de la conjoncture

est dangereuse.

Cette même alternative se pose à tous les pays développés. Les gouvernements ont le choix entre deux stratégies.

La première (celle que préconisent les États-Unis et les économistes keynésiens) consiste à considérer que la

croissance n’est pas repartie. Il faut maintenir des politiques budgétaires expansionnistes ; c’est la croissance qui

devra combler les déficits. La dette publique peut être maintenue sans problème à 90% ou 100% du PIB tant qu’elle

est demandée par les épargnants et les marchés. Les déficits publics ne devront être réduits que quand ils ne seront

plus nécessaires. La seconde considère qu’il faut tout faire pour réduire le niveau de la dette. Une dette publique

supérieure à 60% ou 90% du PIB entraînerait à terme une tension sur les taux d’intérêt et freinerait la croissance.

Ce serait un facteur de crainte pour les ménages, qui épargneraient pour payer les impôts futurs. Ainsi, l’OCDE, le

FMI, la Commission Européenne veulent imposer aux pays une longue cure d’austérité : pendant une dizaine

d’années, baisser de 1 point de PIB par an le montant des dépenses publiques. Si le multiplicateur d’une relance

généralisée est de 2, ceci signifie que la croissance sera réduite de 2 points par an, les soldes publics ne seront pas

améliorés (puisque la baisse d’activité réduira les recettes fiscales), les ratios de dette augmenteront du fait du

ralentissement économique. Cette politique serait indispensable pour rassurer les marchés, mais une politique qui

aboutirait à une longue période de dépression est-elle vraiment rassurante ?

Sous le regard des marchés et des agences de notation, les pays européens ont choisi la seconde stratégie en mettant

en œuvre des politiques fortement restrictives (dès 2010 pour certains, en 2011 pour tous) au risque de nuire à la

croissance. Certes, certains économistes ont mis en évidence, dans le passé, des épisodes où une politique

budgétaire restrictive n’a pas eu d’effet défavorable sur l’activité, mais elle était accompagnée d’une forte

dépréciation du taux de change, d’une forte baisse des taux d’intérêt, de l’essor du crédit privé dû à la libéralisation

financière ou d’un essor de la demande privée, peu probables aujourd’hui. (…)

Page 3 sur 5

Document 2 : L'indépendance des banques centrales : une question mal posée, Par Christophe Destais, 1er mars

2013, blog du CEPII

Justifier l'indépendance des banques centrales par l'autonomie de la sphère monétaire n'est plus possible

aujourd'hui. La question est celle du partage du pouvoir entre les politiques et les techniciens dans une démocratie.

Les pressions ouvertement exercées par le nouveau Premier Ministre japonais, Shinzo Abe, sur la Banque du Japon

ont relancé le débat sur l’indépendance des banques centrales, en Europe au moins car c’est sur notre continent que

la question est la plus sensible.

Cette indépendance s’est imposée en Europe et au Japon dans les années 80 et 90. Elle était considérée comme un

moyen efficace de contrôler l’inflation par réaction à la grande vague d’augmentation des prix des années 70 et du

début des années 80 dont on estimait, sans doute à raison, qu’elle avait été favorisée par les pressions que les

autorités politiques avaient exercées sur les banquiers centraux. Cette conception des choses a été consacrée en

France en 1993 et, simultanément, au niveau européen par le Traité de Maastricht qui a créé l’Euro.

Dans certains pays, l’indépendance était plus ancienne. Aux Etats-Unis, l’indépendance de la Réserve Fédérale

avait été formellement reconnue en 1951, en pleine guerre de Corée. La même année, l’indépendance de la Bank

deutscher Länder (qui allait devenir la Deutsche Bundesbank en 1957) était définitivement établie.

Pourtant, la régulation de la création monétaire entre manifestement dans le champ de l’action publique. La retirer

de la responsabilité des autorités publiques élue pour la confier à des techniciens indépendants découle de l’idée

que les gouvernants ne sauront pas en faire un usage conforme à l’intérêt général et qu’ils seront tentés d’abuser de

ce pouvoir au service de leurs intérêts propres à court terme, via une politique monétaire expansionniste pour

renforcer leur pouvoir, s’y maintenir ou se faire réélire.

C’est un raisonnement similaire qui avait conduit au 18ème siècle à l’idée que la justice devait être indépendante

ou, au même moment que l’on rendait les banques centrales indépendantes, à considérer que, dans certains

domaines, le pouvoir était mieux exercé par des « sages » que par des élus ; l’indépendance des sages étant

généralement garantie par des exigences explicites ou implicites de compétence technique et des garanties

procédurales comme la collégialité, la pluralité des autorités de désignation, la longueur du mandat, le fait que ce

dernier ne puisse être prorogé…Dans le champ économique, ces autorités indépendantes ont proliféré dans le

secteur des services de réseaux (« utilities » en anglais) : les télécommunications, l’électricité etc.

Pendant une vingtaine d’années, du milieu des années 80 au milieu des années 2000, des banques centrales dirigées

par des collèges indépendants ont réussi à contrôler l’inflation alors que la croissance était proche de ce que leurs

propres économistes estimaient être le potentiel, c'est-à-dire le plein emploi des ressources disponibles à un

moment donné. Cette période que l’on désigne sous le vocable de « Grande Modération » (Great moderation en

anglais) a vu s’affiner les outils de pilotage de la politique monétaire. Partis à l’origine sur des politiques axées sur

la gestion quantitative de la monnaie en circulation, sous l’influence de la pensée monétariste, les banquiers

centraux se sont convertis à l’idée qu’une cible d’inflation faible et clairement annoncée leur permettrait d’atteindre

de manière plus efficace leur objectif de stabilité du pouvoir d’achat de la monnaie dans le temps. Sur le plan

théorique, la « règle de Taylor » est venue leur fournir une clé de passage quasi-automatique entre le niveau des

taux d’intérêt et l’écart entre la croissance prévue et leur estimation de la croissance potentielle de l’économie

(output gap).

C’était sans compter le risque d’instabilité financière. La crise a montré que la Grande Modération avait endormi la

vigilance des banquiers centraux quant aux risques d’instabilité financière liés à l’excès d’endettement ou de prises

de risque des agents économiques, en particulier dans le secteur financier. Dans le cas d’Alan Greenspan, le

président de la Fed de 1987 à 2006, l’indifférence à ce risque était assumée voire revendiquée dans la mesure où la

dérégulation des marchés de capitaux devait spontanément générer une discipline entre les parties prenantes.

Il faut toutefois souligner que les banquiers centraux ne sont pas restés inactifs après le déclenchement de la crise.

Ils ont su utiliser à des degrés divers leur capacité de création monétaire pour éviter la répétition des erreurs

commises dans les années 30, quand le refus d’intervenir des banques centrales contribua, notamment aux Etats-

Unis et en Allemagne, à renforcer la spirale dépressive des économies. Ensuite et surtout, les Etats –dans leur

Page 4 sur 5

incarnation fiscale– sont venus à la rescousse, jouant de facto le rôle de garant en dernier ressort du système

financier.

Dans la conception classique de la banque centrale (principalement héritée du journaliste britannique Walter

Bagehot), elle n’est en effet le prêteur en dernier ressort que des banques commerciales et non de tout le secteur

financier et elle n’assure cette fonction que pour pallier le risque d’illiquidité, c'est-à-dire celui de ne pas trouver

temporairement les ressources nécessaires pour payer ses créanciers, et non celui d’insolvabilité. Sur un plan

technique, cela se traduit par le fait que la Banque Centrale exige en échange de ses financements des garanties

sous forme d’actifs financiers qui deviennent sa propriété en cas de défaillance de l’emprunteur. Lorsqu’il est

couvert de manière explicite, le risque d’insolvabilité relève de mécanismes assurantiels (comme la garantie des

dépôts) gérés par l’Etat. Au-delà, la crise a montré que le système financier bénéficiait d’une garantie publique

implicite. En cas de réalisation de ce risque, les Etats puisent dans leur matière fiscale pour éviter la faillite

d’institutions financières, surtout si elles sont considérées comme susceptibles d’entraîner avec elles le reste du

système financier. De plus, les mécanismes de décision publique ont fait que pour éviter des crises systémiques et

en l’absence de capacité de décision immédiate des Etats, les banques centrales ont accepté de couvrir des risques

manifestes d’insolvabilité.

Le but ultime des mesures prises en vue de renforcer la régulation financière depuis la crise est de réduire les

risques financiers qui pèsent sur les garants en dernier ressort que sont les Etats. Ces mesures sont soit de nature

préventive (accroître le « matelas » dont disposent les intermédiaires financiers pour faire face aux risques), soit de

nature curative en cas de survenance d’un sinistre (mise en place de procédures de liquidation des actifs bancaires,

par exemple).

La taille et la complexité des systèmes financiers laissent penser que, même si ces dispositifs fonctionnent bien, et

il s’agit là d’une supposition forte, les Etats porteront toujours un risque financier résiduel important.

Il est donc désormais clair qu’il n’y a pas d’étanchéité entre les décisions prises par les banques centrales et les

risques financiers garantis, explicitement ou implicitement, par les Etats. Les Irlandais ou les Espagnols qui ont vu

leur dette publique augmenter considérablement avec la faillite de leurs banques en savent quelque chose.

Il n’est dès lors plus possible de justifier l’indépendance de banques centrales de la même manière qu’on le faisait

il y a dix ou vingt ans quand on croyait que leur responsabilité se limitait à la stabilité des prix. Le fonds du débat

est celui du partage de l’autorité publique entre les techniciens et les élus dans une démocratie.

Document 3 : Pourquoi les économies des pays émergents ralentissent, Par Alain Faujas. 24 juin 2013 Le

MONDE

Il y a encore peu, on imaginait le Brésil et la Turquie galopant sur les traces de la Chine et de l'Inde. Mais voilà que

les manifestations dans ces deux pays mobilisent, en ce mois de juin, des foules considérables qui ne supportent

plus injustices et inflation, transports publics médiocres et environnement saccagé.

Au Brésil, les centaines de milliers de personnes qui ont défilé la semaine dernière à Rio de Janeiro, Sao Paulo ou

BeloHorizonte, ont mis en lumière une croissance faiblissante au pays de Lula, l'ex-président qui a quitté le

pouvoir, le 1er janvier 2011, au sommet de sa popularité. Une popularité que la présidente Dilma Rousseff ne

connaît plus.

Finis les 7 % de hausse du produit intérieur brut (PIB) que connaissait le "grenier du monde" et qui lui faisaient

ambitionner de devenir membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies !

L'ensemble des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), qui tiraient l'économie mondiale au

moment où les pays riches peinaient à sortir de la crise, connaissent un inquiétant ralentissement. "La tendance est

incontestable, dit Yves Zlotowski, chef économiste à Coface. La Chine est revenue d'une croissance supérieure à

10 % au cours à 7 % ou 8 % aujourd'hui. L'Inde affichait plus de 7 % ; elle se trouve à 4 %. La Russie a régressé

de plus de 8 %, à moins de 4 %."

6

6

1

/

6

100%