THÈME 4 CHAPITRE 3 : LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE

1

THÈME 4 CHAPITRE 3 : LA GOUVERNANCE ECONOMIQUE MONDIALE

DEPUIS 1975

L’idée d’un gouvernement du monde n’est pas neuve, comme en atteste le concert européen

des nations après l’Europe napoléonienne : la conciliation est recherchée, la coopération et les

alliances politiques entre peuples européens aussi, tout en ayant à l’esprit qu’il est impossible

de résilier la souveraineté des nations. Le XIXe siècle est celui de l’affirmation des

nationalismes, le premier XXe celui de son exacerbation, le second celui de sa remise en

cause.

La gouvernance économique est une idée plus récente : longtemps le plus puissant dicte sa

règle, en l’occurrence dans l’économie monde britannique ce sont les Anglais qui imposent un

premier système monétaire international autour de l’or, le Gold Standard, qu’ils essaient de

sauver jusqu’après la Première Guerre mondiale. Mais ils n’arrivent pas à imposer les normes

économiques libérales : ainsi que le dit P. Bairoch, « jusqu’en 1860, le protectionnisme reste

la règle, le libre-échange, l’exception », même si ponctuellement des accords se nouent (cf.

France / GB en 1860). On peut aussi voir dans le Congrès de Berlin (1885) et ses 200 et plus

accords commerciaux signés au sujet de la propriété du bassin du Congo, une sorte de pré-

gouvernance économique mondiale.

Une première rupture, éphémère, a lieu entre 1918 et 1922 : d’une part avec le discours des 14

points qui réaffirme la nécessité d’un droit des mers pour la libre-circulation commerciale, qui

envisage une société des nations pour prévenir les différends politiques. Mais elle meurt avec

le refus du Sénat américain d’intégrer la SDN, dans une perspective isolationniste. D’autre

part avec la conférence de Gênes en 1922 qui essaie de reconstruire un ordre économique

mondial fondé sur l’or.

Rupture éphémère aussi car en 1917 le succès des communistes en Russie pose les limites

géographiques de l’économie capitalistes. Ephémère aussi parce qu’en 1929 la première

mondialisation des économies échoue avec la crise et les réflexes protectionnistes qui vont de

pair, faisant échouer les orientations de 1922. Rupture éphémère enfin car elle ne concerne

qu’une toute petite partie du monde, le monde colonisé (l’essentiel des habitants du globe

étant marginalement concerné par ces décisions).

La gouvernance n’est pas le gouvernement : c’est l’ensemble des règles collectives élaborées,

décidées et appliquées à une échelle autre que celle de l’Etat ; l’Etat n’est en outre qu’un

acteur parmi d’autres. Plus largement on peut dire qu’il s’agit de l’ensemble des mécanismes

de prise de décision, pas seulement des pouvoirs publics (Etats, collectivités territoriales,

institutions internationales) mais aussi des acteurs privés (firmes, syndicats, lobbies…).

Problématique : la gouvernance économique est-elle un concept vide de sens ou a-t-elle fait la

preuve de son efficacité depuis la conférence de Rambouillet en 1975? Peut-on parler d’une

régulation plus efficace de l’économie mondiale ?

2

RAPPEL: DE BRETTON WOODS A 1975 (ceci est hors programme mais semble

important pour la compréhension de la période 1975-2014)

-les objectifs initiaux :

Maîtrise des changes pour éviter dévaluations qui correspondent à une « arme

nucléaire » protectionniste et provoquent un protectionnisme dramatique pour les économies.

Fixe le dollar comme monnaie de référence internationale et privilégiée dans les échanges

mondiales (seule monnaie à ne pas fluctuer à plus ou moins 1%).

Le respect de la parité des monnaies permet aussi d’éviter la guerre des monnaies et

impose aux banques centrales de fixer un cap clair. A terme l’objectif est la stabilité

monétaire.

-les objectifs évoluent depuis la fin de la reconstruction de l’Europe (disons 1949 ou

1950, le moment où la CECA peut voler de ses propres ailes):

Promouvoir le développement des ex colonies qui accèdent progressivement à

l’indépendance. L’aide au développement progresse contre l’adoption des règles de libre-

échange.

La mission d’aide aux Etats en difficulté s’est accentuée dans les années 1980. Le

financement de ces opérations est le fait de la BIRD qui d’abord se concentre sur le Japon et

l’Europe, puis à partir de la fin des années 1950 se focalise sur le monde en développement.

- depuis 1944, on ne peut pas parler de gouvernance mondiale !

Hégémonie américaine incontestable ; les E-U imposent leurs vues dans les

différentes institutions et concentrent géographiquement le pouvoir (ONU à NY, FMI et

BIRD à Washington): le plan Marshall en 1947, le plan Dodge imposé au Japon, le traité de

San Francisco qui réintègre le Japon dans le concert des nations en 1951 ; ils imposent le

GATT en 1947.

Le monde communiste est exclu depuis en 1948-1949 (sauf Tito en Yougoslavie). Il

exclut la Chine après 1949, puis tous les pays socialistes.

Le système de Bretton Woods exclut les non-alignés de Bandoeng qui réclament

un système plus juste et essaient d’imposer un nouvel ordre économique international.

Ils fondent pour cela le G77 et profitent de la naissance de la CNUCED en 1964. Ils réclament

un système plus juste et ces revendications sont présentes aussi dans le panarabisme,

notamment, ou dans les partis communistes asiatiques qui critiquent le néo-colonialisme

américain.

-la crise des années 1971-76 bouleverse la donne : les Etats-Unis doivent renoncer à l’étalon

or et faire tourner la planche à billets pour faire face à l’augmentation des cours du pétrole, à

leur endettement abyssal dans le cadre de la guerre du Vietnam… Ils décident de suspendre le

cours fixe du dollar et entraînent toutes les monnaies de la planète dans un système où le prix

de sa monnaie par rapport à la monnaie de référence (le taux de change) est davantage flexible

3

(change) : les accords de Washington prévoient que les monnaies les plus fortes (yen,

deutschmark… peuvent varier de plus ou moins 2.25% contre 1% avant). Les monnaies

peuvent être dévaluées ; c’est la fin du système de Bretton Woods et cela remet en cause la

première mission du FMI.

1)REPONDRE A LA CRISE QUI ANNONCE LA FIN DES 30 GLORIEUSES DANS

LES PAYS ANCIENNEMENT INDUSTRIALISES (1975-1991)

a)la crise des économies industrielles anciennes :

L’augmentation des prix du pétrole consécutive aux deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 fait

que les prix ont été multipliés par 7 en dix ans. Les importations sont essentiellement liées à

cet or noir et la balance commerciale des Etats se dégrade, leurs importations leur coûtant de

plus en plus cher. Les entreprises subissent le contrecoup car leurs coûts de production

augmentent, au moment même où elles peinent à écouler leur demande. Les ménages sont

déjà dotés, à plus de 75%, d’une voiture, d’un réfrigérateur, d’un lave-linge… Ces « biens

durables » sont saturés : les stocks s’accumulent, c’est la crise du système fordiste.

Les entreprises commencent à licencier, ne peuvent plus garantir l’emploi à vie ou la

progression des salaires à leurs salariés car le progrès technique est insuffisant pour leur offrir

des gains de productivité. D’autant que certains pays émergents de l’époque notamment en

Asie du sud-est, comme les « dragons » (Corée du sud, Singapour, Taiwan, Hong Kong) et les

« tigres » (Malaisie, Indonésie, Philippine…) deviennent des challengers sérieux, dans les

domaines de la métallurgie, des chantiers navals, du bâtiment, et dans les années 1980 de la

hifi et des équipements ménagers.

Le chômage et l’inflation progressent ensemble, phénomène nouveau, alors que la croissance

stagne : on parle de stagflation. En France, en 1974, on atteint 14% d’inflation et on passe

pour la première fois la barre du million de chômeurs. En Angleterre, les travaillistes sont

incapables de trouver des solutions à la crise des mines et de la sidérurgie et le pays doit

solliciter l’aide du FMI. Les nationalisations et la très forte fiscalité apparaissent comme de

mauvaises réponses à cette crise. La RFA résiste mieux grâce à l’exportation de ses machines-

outils, et son automobile haut de gamme.

b)la volonté de trouver au moins régionalement des réponses à cette crise

-le nouveau contexte de la science économique : le néo-réalisme et l’économie de l’offre

l’emportent à partir du moment où les politiques « keynésiennes » (augmenter les dépenses

publiques comme les grands travaux pour réamorcer la pompe de la croissance, avec si besoin

et de manière ponctuelle des augmentations d’impôts) semblent inefficaces à ramener le plein

emploi et restent inflationnistes.

Les économistes jouent un grand rôle dans le revirement des politiques économiques :

Milton Friedman, père du monétarisme, pense qu’il faut lutter contre l’inflation et pour cela

réduire les facilités de crédit aux particuliers et aux entreprises. Cela veut dire que les banques

centrales doivent limiter l’offre de prêts consentie aux agents économiques, en augmentant les

taux d’intérêt directeur (l’épargne est bien rémunérée, mais le crédit est cher). Friedrich von

4

Hayek explique que la monnaie est chose trop importante pour être confiée à des Etats, et

qu’il ne faut surtout pas aider les plus démunis en cas de crise, car l’équilibre ne peut revenir

que naturellement, quand l’offre et la demande se rencontrent d’elles-mêmes sur les marchés

des biens et du travail. Et surtout Arthur Laffer explique qu’il faut baisser les impôts des

riches pour stimuler la croissance et réduire les dépenses de l’Etat-Providence.

Ces théoriciens inspirent les politiques de Ronald Reagan (1980-1988) aux E-U et de

Margareth Thatcher (1979-1990) en G-B. à un moment charnière où d’autres puissances

comme la France continuent d’appliquer des recettes keynésiennes (Mauroy, Premier Ministre

de Mitterrand, de 1981 à 1984).

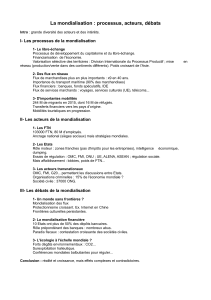

-de nouveaux acteurs économiques apparaissent alors pour apporter des réponses : voir

carte page 189

le G6 lancé par Valéry Giscard d’Estaing en 1974 (G7 avec le Canada en 1976) se

réunit pour la première fois à Rambouillet en 1975 ; il réunit les pays les plus industrialisés

qui décident de certains principes de fonctionnement : liberté de laisser « flotter » sa monnaie

–GB- ou de la maintenir fixe – France -. Accord réciproque pour continuer à limiter les

mesures protectionnistes pour éviter d’aggraver la baisse substantielle de la production

manufacturée (de plus de 10% en moyenne). Les 6 grands décident aussi d’accentuer le

dialogue avec les pays communistes dans le cadre de la détente, de développer et de pacifier

les relations avec leurs anciennes colonies (les non-alignés), et de trouver des solutions pour

endiguer la hausse du coût de l’énergie. La lutte contre l’inflation et le chômage sont décrétés

priorités nationales.

Les premiers ensembles régionaux essaient de mettre en place le serment monétaire

international à partir de la conférence de Bâle de 1972 : ce système entend maintenir un taux

de change dans la fourchette des 2.25% entre les principales monnaies – et puissances -

européennes. Il a aussi pour but d’aboutir à une politique de coopération monétaire et à une

devise européenne commune, l’ECU. Le but est d’éviter que la guerre des monnaies ne divise

l’Europe : si des spéculateurs font monter le mark allemand, ils vont faire monter aussi les

autres monnaies européennes… Mais le dollar, de plus en plus faible à cause des

dévaluations, va tuer ce système, les monnaies se désolidarisant une à une du « serpent ».

Après 1977, les monnaies ne vont plus flotter les unes par rapport aux autres mais par rapport

à cet ECU qui est une « moyenne » de la valeur des monnaies européennes.

le G77 réclamant un Nouvel ordre économique mondial en 1974 (souveraineté sur les

matières premières, encadrement et surveillance de l’activité des multinationales pour éviter

les dérives telles la corruption, l’influence sur les gouvernements latino-américains comme ce

fut le cas pour IT Fruit au Chili sous Allende, éviter la dégradation des termes de l’échange

liées selon eux à des achats à bas coût de matières premières contre des achats à coûts

importants de produits manufacturés)

-l’enfance turbulente de la mondialisation :

5

La conteneurisation se répond partout dans le monde, les coûts de transports baissent

et les télécommunications également, les produits peuvent être créés à moindre coût et se

diffuser de plus en plus vite sur la planète.

Révolution informatique qui débute avec les innovations de la Silicon Valley, et la

baisse rapide des coûts des ordinateurs, mais le succès d’internet est postérieur. La mise en

réseau du monde est inachevée

Ces progrès ne sont pas sans conséquences négatives, par ex les crises économiques

peuvent prendre une ampleur considérable, notamment les crises boursières (cf. 1987

beaucoup plus grave sur le plan boursier potentiellement que 1929). On instaure déjà des

coupe-feux quand des bulles spéculatives se créent à cause du trading informatique. La

mondialisation s’impose dans la violence dans les années 1980 avec des politiques

d’ajustement structurel qui imposent l’adhésion aux règles du libre-échange et des politiques

très dures d’austérité dans les pays affectés par la crise de la dette comme l’Argentine ou le

Mexique en 1982. On accepte un moratoire et une annulation progressive de leurs dettes

contre l’obligation de libéraliser et d’assainir leur économie (plan Brady) ; elles sont loin de

tout solutionner (ex : crise au Mexique en 1993 ou crise téquila).

La fin de l’URSS donne à croire que le capitalisme et la démocratie libérale ont vaincu

(la « fin de l’histoire » et la « souveraineté du consommateur », dit F. Fukuyama). Selon E.

Hobsbawn c’est une erreur : le capitalisme agressif et dérégulé qui s’impose ressemble à celui

du XIXe siècle, et la démocratie libérale ne se porte pas si bien au regard des taux d’absention

recors et de la résurgence des partis extrêmes (en Europe notamment, cf. L’Age des extrêmes).

2)LA GOUVERNANCE MONDIALE ACTUELLE

a)des acteurs démultipliés :

-au sommet l’OMC qui couronne le succès du libre-échange : en 1995 cette institution a

pour but d’élargir les principes du GATT et de les institutionnaliser. Elle étend le libre-

échange aux produits agricoles et financiers, relayée par les puissances comme les E-U (ex

des accords AGOA en 1999 qui ouvrent le marché américain aux produits africains). Elle

permet de régler les différends entre Etats par le biais d’un tribunal, l’ORD, qui sanctionne les

E-U ou l’UE comme les Philippines, Microsoft comme des entreprises plus confidentielles…

La libéralisation semble connaître un succès inéluctable avec l’adhésion de la Chine à l’OMC

(2001, voir texte 3 p 191), dernière grande puissance communiste, ou encore avec l’adhésion

plus récente de la Russie (2012) jusqu’alors simple observatrice. L’intégration des ex

puissances communistes montre bien la généralisation des principes du libre-échange.

-le rôle de la société civile internationale :

les ONG militent pour une mondialisation plus équitable, les émergents pèsent de plus

lourd dans les instances internationales et renforcent leur poids symbolique notamment par

des stratégies de coopération sud-sud.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%