Télécharger le document

1 | P a g e

Un mécanisme de capacité pour le système électrique français

La loi NOME prévoit la mise en place d’un mécanisme de

capacité en 2015 pour compléter le marché électrique

français. Cette décision fait suite au rapport Poignant-

Sido1 qui mettait en avant la croissance inquiétante de la

pointe de consommation électrique en France et les

risques qu’elle fait peser sur l’équilibre à long terme

entre la production et la consommation d’électricité.

Le marché électrique ne semble pas rémunérer suffi-

samment les investissements dans les capacités de

pointe permettant cet équilibre, i.e. la production de

pointe et les interruptions volontaires de consommation

aussi appelées effacements. Les caractéristiques tech-

niques de l’électricité induisent plusieurs imperfections

dans le marché électrique engendrant le problème dit de

"missing money". Le marché ne rémunérant que l'éner-

gie produite, les capacités de production et d’effacement

ne sont pas en mesure de couvrir la totalité des coûts

d’investissement, ce qui peut conduire à des volumes

insuffisants de capacité susceptibles d'être mobilisés

pour répondre à la demande de pointe. En cas de

manque de capacité, il est nécessaire de procéder à des

délestages forcés de consommateurs (i.e., sans leur

accord et sans rémunération contrairement aux efface-

ments) pour éviter l'effondrement du réseau électrique

(blackout) et maintenir l’équilibre technique entre la

production et la consommation d’électricité.

Cet article rappelle tout d’abord la façon dont sont ré-

munérés les investissements en production dans un

marché électrique parfait. Nous détaillons ensuite les

principales imperfections de marché qui privent les

unités de pointe d'une rémunération suffisante. Nous

expliquons enfin comment un mécanisme de capacité,

tel que celui qui est actuellement débattu en France,

pourrait permettre d'assurer la sécurité du système, en

complétant la rémunération des capacités de pointe. Il

s’agit en fait de créer un produit supplémentaire, la

capacité, et un marché des mégawatts afin de pallier les

défaillances du marché de l'énergie (celui des mégawa-

theures) et d’assurer une rémunération suffisante des

investisseurs.

1 Rapport de Messieurs Serge POIGNANT, député de Loire-Atlantique et

Bruno SIDO, sénateur de la Haute-Marne, intitulé "Groupe de travail sur

la Maîtrise de la pointe électrique" et remis au ministre de l'Écologie, de

l'Énergie, du Développement durable, et de la Mer en avril 2010.

L’investissement dans un marché élec-

trique parfait

De façon générale, les marchés électriques libéralisés

rémunèrent uniquement l'énergie produite ("energy

only"). En théorie, ces marchés pourraient générer les

signaux-prix efficaces incitant les acteurs à investir de

façon optimale dans les différentes technologies (base,

semi-base, pointe, effacement)2 et assurant ainsi la

sécurité du système et l’équilibre à long terme entre la

production et la consommation.

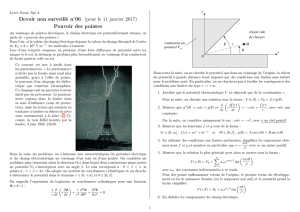

En situation de concurrence parfaite, la courbe d'offre

des producteurs est construite à partir de leur coût de

fonctionnement (i.e., leur coût marginal de court terme

qui correspond grosso modo au coût du combustible

utilisé pour produire). Le prix de l’électricité est alors fixé

à l’intersection entre la courbe de coût marginal de

fonctionnement de la centrale la moins chère permet-

tant de fournir la consommation et la courbe de de-

mande (figure 1).

Figure 1. Merit-order et prix d'équilibre

Coût

marginal, Prix

Quantité

Coût marginal

des unités de

base

Coût marginal

des unités de

pointe

Demande

de base

Demande

de pointe

Demande

d’extrême

pointe

Le principe de couverture des coûts d’investissement

dans un marché parfait est alors le suivant.

2 Les technologies dites de base sont des moyens de production supposés

fonctionner plus de 80 % du temps par an (e.g., les centrales nucléaires).

Les technologies dites de pointe sont des moyens de production suppo-

sés fonctionner seulement quelques centaines d’heures par an, lorsque

la consommation électrique est haut plus haut (e.g., les centrales ther-

miques à flamme au fioul ou au gaz). Les technologies dites de semi-base

sont des moyens de production supposés fonctionner plus de la moitié

de l’année (e.g., les centrales thermiques à vapeur au gaz ou au char-

bon).

Energy Focus

Mars 2012

2 | P a g e

Durant la période de base, les moyens de production de

base ne sont rémunérés qu'à hauteur de leur coût de

fonctionnement, car le prix est fixé à leur coût marginal.

Durant les périodes de pointe, le prix est fixé au coût

marginal des unités de pointe. Les moyens de production

de pointe fonctionnent, mais ne perçoivent aucune

rente. En revanche, les unités de base engrangent une

rente dite inframarginale : elles perçoivent une rémuné-

ration à hauteur du coût marginal des moyens de pointe,

plus élevée que leur propre coût marginal. Cette rente

leur permet de couvrir la majeure partie de leur coût

d’investissement.

En théorie, les unités de pointe (production et efface-

ment) ne couvrent leur coût fixe d’investissement que

lors de la période d’extrême pointe, lorsque le prix est

déterminé par l’élasticité de la demande (i.e., par

l’activation d’effacements lorsque des consommateurs

préfèrent être payés pour interrompre leur consomma-

tion). Durant cette période, les producteurs (de base

comme de pointe) et les effacements perçoivent une

rente dite de rareté : le prix s’élève au-dessus du coût

marginal de pointe, car la production électrique devient

alors rare (figure 2).

Figure 2. Rentes inframarginale et de rareté3

Rente de rareté des unités de base pendant les

périodes d’extrême pointe

Rente inframarginale des unités de base

pendant les périodes de pointe

Coût

marginal, Prix

Quantité

Coût marginal

des unités de

base

Coût marginal

des unités de

pointe

Rente de

rareté des

unités de

pointe

pendant

l’extrême

pointe

A long terme, il existe un équilibre théorique assurant à

chaque capacité (base, pointe et effacement) une rému-

nération couvrant exactement ses coûts fixes d'investis-

sement. Autrement dit, à l'équilibre du système, les

rentes inframarginales et de rareté rémunèrent l'inves-

tissement dans les capacités de production et

d’effacement.

L'équilibre à long terme d'un marché électrique parfait

diffère ainsi significativement des équilibres classiques,

car il fait coexister des unités de production ayant des

coûts marginaux très différents. L'explication réside dans

les fortes variations de la demande d'électricité et l'im-

possibilité de stocker aisément cette énergie. Satisfaire

la demande de pointe en recourant uniquement à des

centrales de base (comme les centrales nucléaires ou

certaines centrales hydrauliques au fil de l’eau) ne serait

3 Ce graphique n’intègre pas la notion de durée des périodes de pointe et

d’extrême pointe pendant lesquelles les capacités perçoivent les rentes.

pas économiquement rationnel. En effet, leurs coûts

d’investissement sont trop élevés pour que les quelques

centaines d’heures par an durant lesquelles elles sont

appelées suffisent à les financer.

La minimisation du coût total de production conduit

donc à la combinaison de différentes unités : d'une part

des capacités de production de base dont les coûts

marginaux sont faibles mais les coûts d'investissement

élevés, d'autre part des capacités de pointe (production

et effacement) dont le coût d’investissement est relati-

vement modéré mais dont les coûts marginaux sont

beaucoup plus élevés (coût du gaz ou du fioul pour la

production, coût d’opportunité de ne pas consommer

pour l’effacement de consommation).

Les imperfections de marché et le pro-

blème de "missing money"

En pratique, les prix de marché s’élèvent difficilement

au-dessus du coût marginal des unités de pointe. Le

fonctionnement des marchés électriques se heurte à un

certain nombre d'imperfections susceptibles de com-

promettre les investissements dans les capacités de

production ou d'effacement permettant de satisfaire la

demande de pointe.

Ces imperfections peuvent se résumer à un problème de

"missing money" : les prix de marché n'assurent pas le

financement des capacités de pointe (production et

effacement) appelées un très petit nombre d'heures

dans l'année en raison de diverses imperfections. Le

problème de "missing money" est fondamentalement lié

à l’existence de plafonds de prix (implicites ou explicites)

sur le marché de l’énergie4 (figure 3). Par exemple, le

régulateur peut fixer un plafond de prix (price cap) pour

s’assurer que les acteurs n’abusent pas de leur pouvoir

de marché en proposant des prix trop élevés, ou pour

éviter des augmentations de prix qui ne seraient pas

socialement acceptables.

Figure 3. Effet d'un plafond de prix

Rente de rareté des unités de base pendant les

périodes d’extrême pointe

Rente inframarginale des unités de base

pendant les périodes de pointe

Coût

marginal, Prix

Quantité

Coût marginal

des unités de

base

Coût marginal

des unités de

pointe

Rente de

rareté des

unités de

pointe

pendant

l’extrême

pointe

Plafond

de prix

Rente de rareté qui ne peut être générée à cause du plafond

de prix = "missing money" pour les producteurs

4 Voir par exemple Joskow, P. (2008). Capacity payments in imperfect

electricity markets: Need and design, Utilities Policy 16:159-170.

3 | P a g e

En outre, pour assurer la sécurité d’approvisionnement

du système électrique, le Gestionnaire du Réseau de

Transport (GRT) est obligé de réaliser certaines actions

"hors marché" lors des situations critiques d’exploitation

du réseau et du système (par exemple, l’utilisation de

réserves, le changement de topologie du réseau, la

diminution du niveau de plan de tension, les délestages

partiels préventifs, etc.). Les effets de ces actions, qui

permettent de surmonter les situations critiques du

système, ne sont pas intégrés dans le prix de l’électricité.

Un plafond de prix est introduit de façon implicite par les

actions du GRT. Le prix du marché ne représente donc

pas correctement la valeur associée à la mise à disposi-

tion de l’énergie dans les moments critiques.

Ainsi, en général, la vente de leur production sur les

marchés energy only ne procure pas aux capacités de

pointe une rémunération suffisante. Cela conduit à un

sous-investissement qui, à long terme, met en péril la

sécurité du système électrique.

Le principe d’un mécanisme de capacité

et le débat de son design en France

Plusieurs mécanismes ont été proposés pour résoudre le

problème du missing money. La plupart d'entre eux

repose sur l'introduction d’un revenu complémentaire

rémunérant la disponibilité d’une capacité de production

ou d’effacement5. Autrement dit, ces mécanismes assu-

rent que la capacité installée sera suffisante pour couvrir

la consommation de pointe.

Le mécanisme de capacité est la solution réputée la plus

efficace pour favoriser le développement de capacités

de pointe. Ainsi, outre la mise en place de l’ARENH

(l’Accès Régulé à l’Energie Nucléaire Historique), l’article

6 de la loi NOME introduit également un mécanisme de

capacité pour favoriser le développement des capacités

susceptibles de répondre à la demande de pointe. L’idée

est de compléter le marché de l’énergie en créant un

nouveau bien, la capacité, afin d’assurer un développe-

ment suffisant des moyens de production et

d’effacement6. Les fournisseurs ont l’obligation de dis-

poser d’une capacité (de production ou d’effacement)

assurant une marge de sécurité à leurs clients (en plus

de l’énergie consommée), afin de maintenir l’équilibre

physique du système.

L’effectivité (assurance de la sécurité du système et

développement d’une capacité suffisante) et l’efficacité

(minimisation du coût) d’un mécanisme de capacité

dépendent de son design précis. A la suite de la loi

NOME, le design du mécanisme de capacité a ainsi été

largement débattu en France dans le cadre des travaux

5 Pour une comparaison des propriétés des différents mécanismes

possibles voir par exemple : Finon, D., Pignon V. (2008). Electricity and

long-term capacity adequacy: The quest for regulatory mechanism

compatible with electricity market, Utilities Policy 16:143-158.

6 Il s'agit d'un mécanisme qui appartient à la famille des marchés de

certificats négociables (permis d'émission SO2 et CO2, certificats verts,

certificats blancs, etc.).

préparatoires visant à le concevoir et à définir ses règles

de fonctionnement, tout d'abord lors de la concertation

relative à la rédaction du rapport de RTE (gestionnaire

du réseau de transport d’électricité en France) jusqu’en

octobre 2011, puis lors des discussions entre les acteurs

du système électrique et la Direction Générale Energie

Climat (DGEC) du Ministère de l’Energie. Deux options de

design7 ont été principalement débattues : l’Obligation

Décentralisée de Capacité et le mécanisme de bouclage.

Option n°1 : l’Obligation Décentralisée de Capacité

Le design le plus simple est l’Obligation Décentralisée de

Capacité. Dans son rapport au ministre de l’Energie, RTE

défendait ce design8. Il reprend le principe de base des

marchés de certificats. L’institution d’obligations indivi-

duelles et d’un mécanisme adéquat de contrôle et de

pénalité pour non-exécution suffisent à créer un marché

de capacités négociables. Les fournisseurs peuvent

recourir à leurs propres capacités (de production ou

d’effacement) pour répondre à leurs obligations ou

acquérir des certificats auprès d’autres acteurs (produc-

teurs, agrégateurs d’effacements ou fournisseurs ayant

précédemment acquis des certificats de capacité). Les

certificats de capacité peuvent être échangés de gré à

gré ou sur un marché organisé. L'équilibre entre l'offre

et la demande de certificats sur le marché organisé fait

émerger un prix du certificat. Ce prix dépend de la con-

trainte globale de capacité et des coûts

(d’investissement) des offreurs. Les fournisseurs peuvent

satisfaire leurs obligations de capacité jusqu’à une

échéance de court terme vis-à-vis de leurs livraisons. Ce

mécanisme introduit une pénalité croissante avec le

déséquilibre global du système.

Les partisans de cette option de design avancent l'argu-

ment suivant9 : elle ferait peser sur les consommateurs

un surcoût modéré. Selon eux, la loi NOME inciterait les

fournisseurs à une forte concurrence aval afin d’accéder

à l’ARENH, l’énergie nucléaire régulée à bas coût, car

leur droit de tirage sur l’ARENH dépend de leur part de

marché aval. Les fournisseurs seraient ainsi prêts à ne

facturer aux consommateurs que le coût moyen de la

capacité et non sa valeur marginale (e.g., le prix de la

capacité). Ce point semble très discutable tant il va à

l’encontre de la représentation classique de la concur-

rence en économie consistant à facturer la valeur margi-

nale des biens, et non le coût moyen10.

Par ailleurs, dans le cas d'un mécanisme de capacité,

deux spécificités ont un impact déterminant sur les

performances du dispositif en termes d’effectivité (assu-

7 D’autres éléments du design ont été également discutés (e.g.,

l’intégration des capacités d’interconnexion et de production hors de

France dans le mécanisme).

8 RTE (2011). Rapport au Ministre chargé de l’Industrie, de l’Energie et de

l’Economie numérique sur la mise en place du mécanisme d’obligation de

capacité prévu par la loi NOME, 5 juillet 2011.

9 Finon D. (2011). L’obligation décentralisée de capacité, le meilleur

mécanisme de capacité dans le contexte du régime de la NOME, Revue

de l’Énergie, n° 604, novembre-décembre 2011.

10 Si tant est qu’une concurrence en coût moyen puisse effectivement

être mise en œuvre, elle ne distinguerait pas les deux options de design.

4 | P a g e

rance de la sécurité du système et développement d’une

capacité suffisante) et d’efficacité (minimisation du

coût). D'une part, le respect strict de la contrainte glo-

bale de capacité est crucial pour assurer la sécurité du

système et ne pas exposer l'ensemble des acteurs à une

défaillance du système. D'autre part, les cycles d'inves-

tissement dans de nouvelles capacités sont pluri-

annuels, ce qui limite considérablement les marges

d'ajustement à court terme.

Ces particularités doivent être prises en compte dans le

design d'un mécanisme de capacité, car elles affectent à

la fois son fonctionnement concret et ses performances.

Les retours d'expérience des dispositifs mis en œuvre

aux Etats-Unis sont, de ce point de vue, riches d'ensei-

gnements, car les premiers dispositifs de capacité y ont

été lancés il y a plus d'une dizaine d'années. Les pre-

miers mécanismes de capacité, auxquels l’ODC est com-

parable, n’intégraient ni la longueur des cycles

d’investissement en capacité ni le caractère critique de

l’équilibre de long terme entre la production et la con-

sommation d’électricité. En conséquence, ils n'ont pas

produit l'effet escompté d'apporter un complément de

rémunération significatif aux détenteurs de capacités et

de les inciter à développer des capacités suffisantes11.

Option de design n°2 : le mécanisme de bouclage12

On pourrait penser qu’augmenter les échéances de

livraison de la capacité pourrait rendre compatible l’ODC

avec la durée des cycles d’investissement. Cela n’est

pourtant pas possible à double titre. Tout d’abord, si les

fournisseurs devaient eux-mêmes couvrir leur besoin de

capacité à l’avance, la somme de leurs prévisions de part

de marché n’atteindrait pas nécessairement 100 %. La

contrainte globale de capacité ne serait alors pas respec-

tée, ce qui compromettrait la sécurité du système. En-

suite, à cause de l’incertitude sur leur part de marché

dans un marché de détail ouvert, les fournisseurs n’ont

pas d’incitation à contractualiser leurs obligations de

capacité à long terme. En effet, leurs clients peuvent

décider de changer de fournisseurs et ils n’ont aucune

assurance sur le prix auquel ils pourraient revendre leur

capacité excédentaire.

Ces deux problèmes justifient de compléter les échanges

(de gré à gré ou sur un marché organisé) avec un bou-

clage du mécanisme de capacité. L'introduction d'un

mécanisme de bouclage implique qu'un tiers (par

exemple, le gestionnaire de réseau) se charge d'assurer,

à une certaine échéance (par exemple 4 ans à l’avance)

l'acquisition de la capacité restant encore à couvrir pour

respecter la contrainte globale de capacité totale. L'ob-

jectif est de s'assurer, suffisamment longtemps à

l'avance, que la sécurité d’alimentation sera bien respec-

tée.

11 Voir par exemple The Brattle Group (2010c). Midwest ISO’s Resource

Adequacy Construct. An Evaluation of Market Design Elements.

12 Cette option est détaillée dans l’article : Lévêque et al. (2011), Justifi-

cations économiques de l'utilité d'un mécanisme de bouclage dans le

fonctionnement d'un dispositif d'obligation de capacité. Revue de

l’énergie, n°603, septembre-octobre 2011.

Concrètement, l'introduction d'un mécanisme de bou-

clage consiste à organiser une enchère à laquelle tous les

détenteurs de capacités doivent participer et permettant

au gestionnaire du réseau d'acheter la capacité addi-

tionnelle nécessaire à la couverture des besoins, compte

tenu des actions individuelles de couverture déjà entre-

prises par les fournisseurs.

Les fournisseurs peuvent, s'ils le souhaitent, couvrir tout

ou partie de leurs obligations par des moyens propres ou

par des contrats bilatéraux. Les capacités ainsi réservées

doivent être présentées à un prix nul lors de l'enchère. Si

elles ne suffisent pas à couvrir l'objectif global, le ges-

tionnaire de réseau sélectionne les offres de capacité, en

commençant par les moins chères, jusqu'à ce qu'il ob-

tienne la capacité résiduelle nécessaire. L'issue de l'en-

chère définit ainsi un prix d'équilibre de la capacité, qui

sera ensuite répercuté sur les fournisseurs en fonction

de leur consommation de pointe, pour la part de leur

obligation qui n'aurait pas été couverte par leur propre

capacité ou par des contrats bilatéraux. Puisque le prix

de la capacité est finalement répercuté sur les fournis-

seurs et les consommateurs, les incitations à maîtriser la

consommation à la pointe sont maintenues.

Le mécanisme de bouclage mis en œuvre dans le Nord

des Etats-Unis depuis 2007 a montré son aptitude à

inciter les investisseurs à développer de nouvelles capa-

cités (40 GW pour le système de PJM dont la pointe

avoisine 130 GW de consommation), en particulier les

actions de réduction de la demande (gestion active de la

demande entre autres) qui représentent 30 % des nou-

velles capacités.

Conclusion

Le mécanisme de capacité qui doit être mis en place en

France à partir de 2015 complètera le marché de

l’énergie. Il apportera une rémunération additionnelle

aux capacités de production et d’effacement permettant

de répondre aux pics de consommation. Son design

précis est déterminant quant à son aptitude à inciter au

développement de nouvelles capacités au moindre coût.

La question centrale reste de savoir si l’assurance que le

système électrique dispose d’une capacité suffisante

peut être laissée aux seuls fournisseurs et aux forces de

marché, ou si un mécanisme supplémentaire nécessitant

l’intervention du gestionnaire de réseau doit permettre,

en dernier recours, l’équilibre de long terme entre la

production et la consommation.

Vincent Rious

©Microe conomix, ma rs 2012

L'auteur a contribué aux travaux économiques de

l'équipe d'économistes qui a conseil lé EDF sur ces

sujets. Il s'exprime ici à titre strictement pers onnel

et n'engage en rien la pos iti on de s clients de M i-

croeconomix.

1

/

4

100%