Ali al-Muqri, l`Humanité, 29122016

CULTURE

ENTRETIENS

LITTÉRATURE

YEMEN

Ali al-Muqri : « Toutes les religions coupent le désir »

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR SOPHIE JOUBERT ET STÉPHANE AUBOUARD TRADUCTION STÉPHANE AUBOUARD

ET CHEIKH TIJANI.

JEUDI, 29 DÉCEMBRE, 2016

L'HUMANITÉ

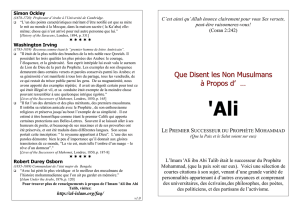

Ali Al Muqri : « Comment faire pour exister contre le pouvoir, c’est ce qui m’obsède le plus. »

Photo : Bu3azzamPhotography, 2010

Journaliste yéménite de gauche et romancier, né en 1966, Ali al-Muqri a publié 10 livres,

romans, poésie et essais, dont un qui a fait scandale, sur l’alcool et l’islam. Deux de ses

ouvrages sont traduits en français aux éditions Liana Levi, le Beau Juif (2013) et Femme

interdite (2015).

Quelle est votre situation d’écrivain dans un pays, le Yémen, où la guerre civile fait rage et

où écrire est devenu une gageure ?

Ali Al Muqri Mes premiers problèmes avec les autorités yéménites remontent bien avant cette

guerre. En 1997 exactement. Une campagne avait été lancée contre moi par des clercs pour

quatre articles publiés dans le supplément culturel du journal Al Joumhourya de Taiz. Ces

papiers avaient été jugés offensants à l’égard du prophète Mohamed et ses compagnons. Le

ministre des Cultes de l’époque, le cheikh Nasser Al Sheibani, avait prononcé un discours à

charge dans une mosquée locale. Le texte fut diffusé par la radio Taiz et repris dans les journaux.

Puis la campagne s’est élargie à toutes les mosquées du pays. Par la suite, j’ai été menacé de

mort par Ali Ahmed Jarallah et ses troupes djihadistes, ceux-là mêmes qui ont assassiné en 2002

Jarallah Omar, le secrétaire général adjoint du Parti socialiste yéménite. Ces menaces ont duré

pendant de longues années. À la sortie de mon roman le Beau Juif, dans les années 2000, on

m’a aussi accusé d’avoir violé l’Islam en écrivant l’histoire d’amour puis le mariage d’une femme

musulmane et d’un juif. Femme interdite a aussi déclenché beaucoup de réactions négatives à

mon égard. En 2014, à Sanaa, le professeur Ahmed Al Arami a voulu en proposer l’analyse au

sein de l’université Albaida. Mais une partie des étudiants s’y est opposée, prétextant qu’il

s’agissait d’un roman pornographique offensant l’islam. Ma tête a été mise à prix par al-Qaida.

Quant au professeur, il a été licencié par l’université et a dû fuir en Égypte.

Quelle raison vous a poussé à écrire sur le désir féminin, sujet tabou s’il en est au Moyen-

Orient, comme il l’est aussi encore dans les pays occidentaux ?

Ali Al Muqri Dans tous mes livres, j’essaie d’écrire sur des problèmes de société et des

questions qui concernent l’humanité dans sa totalité. Dans ce roman, deux niveaux

s’entremêlent : un niveau sexuel qui raconte l’opposition entre le désir et les interdits, et le niveau

politique avec l’embrigadement de cette jeune femme qui part faire le djihad aux côtés d’al-Qaida.

Montrer qu’une femme puisse s’engager avec al-Qaida signifie qu’il y a un problème de sexualité

dans la société musulmane. Une frustration que l’on dépasse par le martyre. Bien sûr, je prends

l’islam comme exemple, mais il y a aussi dans le roman un personnage de femme bouddhiste qui

subit les mêmes affres. Toutes les religions coupent le désir. Dans toutes les religions, la femme

est l’objet de cet emprisonnement. Les femmes disent : je suis humaine, je suis présente, je suis

là. Comment faire pour exister contre le pouvoir, c’est ce qui m’obsède le plus. Dans le Beau Juif,

je pose la question : les juifs ont-ils leur place dans le Yémen du XVIIe siècle ? Dans un autre

roman, Goût noir, odeur noire, j’interroge le statut d’esclave pour les nombreux Noirs qui ont vécu

et vivent encore au Yémen…

Au-delà des interdits sexuels et des atteintes à la liberté des femmes, on est très frappé

par les stratégies de contournement mises en œuvre par les personnages. Sont-elles

réelles ?

Ali Al Muqri Disons qu’une moitié est de l’ordre de la réalité, l’autre relève de l’imaginaire. Dans

la Femme interdite, j’ai imaginé des vidéos « culturelles » pornographiques que s’échangeraient

les jeunes filles sous le manteau. Mais j’ai imaginé cette stratégie de contournement parce que le

problème est réel. En Arabie saoudite comme au Yémen, il est interdit pour les étudiantes des

universités islamiques de parler entre elles. Les femmes en général ne se rencontrent pas.

Certaines vivent une sexualité libre, mais elles sont considérées comme des femmes «

psychologiquement fatiguées », des folles qui sont mises au ban de la société. Certaines aussi

sont plus malignes et se cachent derrière le masque de la « bonne musulmane ». Dans le roman,

la femme libre essaie de montrer qu’elle est forte et qu’elle peut vaincre la société, mais en réalité

ce n’est pas le cas. L’autre femme, la femme défendue, essaie de s’intégrer dans la société en

épousant un djihadiste. Et au final elle n’est pas satisfaite sexuellement parce que son mari est

impuissant.

Cette femme qui ne trouve pas d’amant n’est-elle pas au fond une métaphore du Yémen ?

Ali Al Muqri J’ai été attaqué à cause de cette question. Mais je veux croire que la révolution

sexuelle sera plus forte que l’idéologie. Dans Femme interdite, je voulais que les gens qui

ouvrent le livre ressentent en eux ces choses liées à la sexualité pour comprendre ce que vivent

les personnages. Peut-être que vous, lecteur occidental, ne le ressentez pas car vous vivez

réellement la liberté sexuelle, tandis qu’Arabes et musulmans vivent dans une sorte de prison.

Femmes et hommes. Car le problème du désir concerne évidemment les hommes autant que les

femmes. Et cette réalité touche la littérature et l’art en général. Nous autres écrivains yéménites

sommes pleins de désir, mais avec le sentiment de ne pouvoir rien faire. D’abord pour des

raisons pratiques. Beaucoup d’écrivains restés au pays n’ont pas d’électricité, ni eau, ni revenus.

Leur préoccupation est ailleurs. Quant à moi, qui suis de passage à Paris, je suis certes libre

d’écrire, mais je n’y arrive pas.

Une guerre oubliée

Depuis trois ans, au Yémen, une guerre fratricide oppose le président en exil mais reconnu par la

communauté internationale, Abd Rabbu Mansour Hadi, aux rebelles houthis (chiites), en partie

aidés par l’Iran. Au printemps 2015, l’Arabie saoudite entre dans la danse et mène une coalition

militaire pour aider Mansour Hadi. Une guerre anonyme aux chiffres terribles : 3 millions de

déplacés, 10 000 morts et 30 000 blessés.

Sophie Joubert

Journaliste

1

/

3

100%