atologie Injection de lymphocytes du donneur pour la

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

83

Immunologie

et onco-hématologie

dossier thématique

www.edimark.fr

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition

Périodique de formation

Société éditrice : EDIMARK SAS

CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820

Trimestriel

Prix du numéro : 36 €

Vol. VII - n° 1 - Janvier-février-mars 2012

DOSSIER

Les temps forts

en hématologie en 2011

Coordonné par Noël Milpied

•

Biologie : Next Generation Sequencing

raconté à Juliette - M.C. Béné, G. Cartron

•

Lymphomes - S. Le Gouill

•

Leucémies aiguës lymphoblastiques

de l’enfant - T. Leblanc

•

Allogreffes - N. Milpied…

…tout le sommaire

www.edimark.fr

O

F

F

R

E

S

P

É

C

I

A

L

E

A

B

O

N

N

E

M

E

N

T

-30%

Congrès

SFH

2012

Voir page 51

www.edimark.fr

Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition

Périodique de formation

Société éditrice : EDIMARK SAS

CPPAP : 0114T88680 - ISSN : 1954-4820

Trimestriel

Prix du numéro : 36 €

Vol. VII - n° 2 - Avril-mai-juin 2012

www.edimark.fr

DOSSIER

Immunologie

et onco-hématologie

Coordonné par Marie-Christine Béné

• Applications de la vaccination en oncologie

hématologique - É. Daguindau, C. Vauchy, Y. Godet, C. Ferrand,

O. Adotevi, C. Borg

• Injection de lymphocytes du donneur pour

la rechute d’une hémopathie maligne : comment

en améliorer l’efficacité ? - C. Alanio, J.L.Cohen, S. Maur y

• L’association des syndromes myélodysplasiques

aux manifestations auto-immunes - T. Braun, O. Fain, L. Adès

• Cellules NK et hémopathies malignes - N. Vey, D. Blaise

…tout le sommaire

ABONNEZ-VOUS ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUX SERVICES - Oui, je m’abonne

4 numéros par an

Abonnez-vous à Correspondances en Onco-Hématologie

sur www.edimark.fr

12 BONNES RAISONS POUR ÊTRE UN ABONNÉ PRIVILÉGIÉ

TOUTE L'ACTUALITÉ

DE VOTRE SPÉCIALITÉ

DES SERVICES EXCLUSIFS

• Revue publiée en toute indépendance et répondant aux critères d’exigence

de la presse (adhésion au Syndicat de la presse et de l’édition des professions

de santé, indexation dans la base de données INIST-CNRS)

• Sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication

et du rédacteur en chef

• Un comité de rédaction réuni 2 ou 3 fois par an pour débattre

des sujets et des auteurs à publier

•Un dossier thématique ou des mises au point dans chaque numéro

•Annonce professionnelle : 1 achetée = 1 gratuite

•Accès gratuit au site : www.edimark.fr

•Copyright gracieux

•Web-TV : l’actualité vue par les experts scientifiques

• Accès à plus de 12 ans d’archives des 20 revues du groupe de presse

• E-journaux, diaporamas, photothèque et calendrier des congrès en ligne...

•Toute l’actualité des grandes spécialités médicales

•Lecture de votre revue grâce aux applications iPhone* et iPad*

REJOIGNEZNOUS... ET BÉNÉFICIEZ D’UNE FORMATION CONTINUE

à Correspondances en Onco-Hématologie

Vous êtes :

Raison sociale : .........................................................................................................

(si collectivité : association, administration, société…)

M., Mme, Mlle : .........................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................

Pratique : o hospitalière o libérale o autre : .................................................

(cochez)

E-mail (indispensable pour bénéficier de nos services Internet : archives, newsletters…) :

Votre adresse postale : .....................................................................................

......................................................................................................................................

Ville : ...........................................................................................................................

Code postal : ................................ Pays : ................................................................

Tél. : ............................................... Fax : .............................................................

En cas de réabonnement, de changement d’adresse ou de demande de renseignements,

merci de joindre votre dernière étiquette-adresse.

Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 semaines à réception de votre règlement. Un justificatif de paiement vous

sera adressé.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des

données que vous avez transmises, en adressant un courrier à Edimark SAS. Les informations requises nous sont nécessaires

pour la mise en place de votre abonnement.

Votre tarif pour 1 AN d’abonnement (4 numéros) :

(Cochez la case qui vous correspond)

o Collectivité : 139 € TTC

o Particulier : 91 € TTC

o Étudiant : 70 € TTC*

* Merci de bien vouloir joindre la copie de votre carte d’étudiant

Votre tarif pour 2 ANS d’abonnement (8 numéros) :

(Cochez la case qui vous correspond)

o Collectivité : 237€ TTC

o Particulier : 152 € TTC

o Étudiant : 120 € TTC*

* Merci de bien vouloir joindre la copie de votre carte d’étudiant

Vous devez régler :

➊ VOTRE TARIF (inscrivez celui que vous avez coché) € TTC

➋ Frais de port (par avion) :

Votre revue vous sera envoyée :

o En France / DOM-TOM (GRATUIT)

o En Europe, Afrique 7 € TTC

o En Asie, Océanie, Amérique 14 € TTC

➌ TOTAL, FRAIS DE PORT INCLUS (= ➊ + ➋) € TTC

Vous réglez par (cochez) :

o Carte bancaire VISA, EUROCARD/MASTERCARD

N°

I I I I I I I I I I I I I I I I I

Date d’expiration

I I I I I

Date : N° C V V I I I I

Signature : (Trois derniers chiffres au dos de votre carte bancaire)

(obligatoire)

o Chèque à l’ordre de EDIMARK

o Virement bancaire à réception de la facture (réservé aux collectivités)

COH

* iPhone et iPad sont des marques d’Apple Computer Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays.

COH Vol. VII - no 2

)

)au lieu de 144 €

(Tarif au numéro)

au lieu de 288 €

(Tarif au numéro)

Des questions ? Des suggestions ? Déjà abonné ?

Contactez le 01 46 67 62 87, du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, ou par fax au 01 46 67 63 09, ou e-mail à [email protected]

Bulletin à découper et à renvoyer complété et accompagné du réglement à : EDIMARK SAS – 2, rue Sainte-Marie – 92418 Courbevoie Cedex

Injection de lymphocytes du donneur

pour la rechute d’une hémopathie

maligne : comment en améliorer

l’efficacité ?

Searching to improve the antitumoral effect of donor lymphocyte infusions

C. Alanio*, J.L. Cohen**, S. Maury***

*Centre d’immunologie

humaine, département

d’immunologie, Institut

Pasteur, Paris.

**CIC biothérapie, hôpital

Henri-Mondor, Créteil.

***Service d'hématologie

clinique, hôpital Henri-

Mondor, Créteil.

RÉSUMÉ

Summary

»

Les injections de lymphocytes du donneur (ILD) sont

classiquement utilisées dans le traitement des rechutes

après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, mais

leur efficacité reste incomplète. Afin d’augmenter leur effet

antitumoral (Graft versus Tumor [GvT]), plusieurs tentatives de

stimulation des lymphocytes du donneur ex vivo, ou in vivo après

leur réinjection, ont été développées. Bien que ces expériences

aient apporté des résultats encourageants, elles n’ont pas été

adoptées en pratique courante. Récemment, nous avons testé

la possibilité de dépléter les lymphocytes T régulateurs des ILD

avec l’idée de stimuler ainsi la prolifération des lymphocytes

alloréactifs. Chez des patients en rechute après allogreffe et sans

antécédent de maladie du greffon contre l’hôte, cette approche

permet d’induire des manifestations d’alloréactivité incluant un

effet GvT. Elle ouvre des perspectives pour l’optimisation des ILD

en pratique courante.

Mots-clés : Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques –

Injection de lymphocytes du donneur – Effet greffon contre tumeur –

Lymphocytes T régulateurs.

Although routinely used for relapse after allogeneic

hematopoietic stem cell transplantation (HSCT), donor

lymphocyte infusion (DLI) is often not successful in

controlling malignancy. Previous attempts to increase

response rates, using ex vivo or in vivo activated T-cells, have

provided encouraging preliminary results. However, these

strategies have not been incorporated into a wide clinical

use. Regulatory T-cells (Tregs) may reduce alloreactivity, the

major component of the graft versus tumor (GvT) effect. We

recently tested the possibility to deplete Tregs from DLI in

order to improve alloreactivity and likewise the GvT effect of

donor T-cells. In patients relapsing after HSCT and who did

not experience graft-versus-host disease before, this approach

permits to induce alloreactivity manifestations including a

GvT effect. It offers a rational for DLI optimization in a wide

clinical use.

Keywords: Allogeneic hematopoietic stem cell transplan-

tation – Donor lymphocyte infusion – Graft versus tumor

effect – Regulatory T-cells.

L’

efficacité de la greffe de cellules souches

hématopoïétiques (CSH) allogéniques pour le

traitement des hémopathies malignes repose

à la fois sur la myéloablation induite par le conditionne-

ment et sur le transfert, au sein du greffon, de cellules

immunocompétentes du donneur exerçant un effet

antitumoral (1). Cet effet Graft versus Tumor (GvT) a été

suggéré initialement en comparant les taux de rechute

entre des patients recevant un greffon non manipulé

et ceux recevant un greffon déplété en lymphocytes T

(2, 3). Il a ensuite été prouvé cliniquement dans le cadre

des rechutes de patients atteints d’une leucémie myé-

loïde chronique (LMC) après greffe, où l’injection de

lymphocytes du donneur (ILD, ou DLI en anglais, pour

Donor Lymphocytes Infusion) pouvait induire une nou-

velle rémission sans nécessiter de chimiothérapie com-

plémentaire (4).

Les ILD sont aujourd’hui utilisées dans presque toutes

les pathologies malignes concernées par la transplan-

tation médullaire, et notamment dans le cadre des

rechutes (5). On distingue les ILD thérapeutiques, majo-

ritaires, administrées aux patients en rechute de leur

maladie ou chez qui le chimérisme du donneur (après

conditionnement d’intensité réduite) reste incomplet, et

les ILD préventives, d’application plus restreinte, admi-

nistrées de façon programmée à des intervalles définis

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

84

Immunologie

et onco-hématologie

dossier thématique

après la transplantation, le plus souvent dans le cadre

d’un greffon initialement déplété en lymphocytes T.

Les facteurs prédictifs de la réponse après ILD sont le

nombre de lymphocytes T CD3+/kg injectés (> 10 × 106)

et la survenue d’une GvH post-ILD (6, 7). La GvH, dans

sa forme aiguë ou chronique, représente à la fois la

principale complication, parfois létale, rencontrée

après ILD, et l’un des principaux facteurs significati-

vement associés à un effet bénéfique sur la maladie

hématologique. Cette dualité rend difficile la mise au

point de stratégies visant à diminuer l’incidence de

la GvH après ILD. Aujourd’hui, la principale approche

utilisée pour limiter ce risque consiste à injecter des

doses successives et progressivement croissantes de

lymphocytes du donneur, à des intervalles variables,

selon l’évolution clinique (8). L’idée sous-jacente à cette

utilisation est que l’incidence de la GvH augmente

avec la dose de lymphocytes injectés et que l’on peut

ainsi atteindre un juste équilibre entre la GvH et l’effet

GvT désiré. Les résultats obtenus avec cette approche,

bien que les schémas varient selon les études, sont

encourageants.

Chez des patients en rechute après allogreffe, pour

lesquels il y a peu d’alternatives et dont le pronostic

est sévère, l’ILD constitue une option thérapeutique

acceptable, même si son efficacité reste actuellement

très relative dans la plupart des pathologies considérées.

En effet, dans une série rétrospective de 140 patients

traités par ILD, les taux d’obtention d’une rémission

complète étaient de 60 % pour la LMC (n = 55, toutes

formes de la maladie confondues), mais de seulement

15 % pour la leucémie aiguë myéloïde (LAM) [n = 39]

et de 18 % pour la leucémie aiguë lymphoblastique

(LAL) [n = 11] (9). Dans ce cadre, de nombreux efforts

de recherche visent actuellement à améliorer l’efficacité

antitumorale de l’ILD sans pour autant augmenter la

mortalité. Ils sont présentés ci-après.

Stimulation des lymphocytes T du donneur

Une première approche consiste à stimuler les lympho-

cytes T du donneur avant de les injecter à des patients

ne répondant pas à une ILD standard. L’activation des

cellules peut se faire soit in vitro avant l’injection, soit

in vitro et in vivo après l’injection, par de l’IL-2 recom-

binante humaine (10, 11). Plus récemment, l’activation

des lymphocytes s’est faite in vitro par costimulation

par des billes anti-CD3 et anti-CD28 (12). Bien que ces

essais aient apporté des résultats encourageants, les

techniques qui s’y rattachent n’ont pas été adoptées

en pratique clinique courante.

Combiner chimiothérapie et ILD

Une deuxième approche consiste à combiner l’adminis-

tration d’une chimiothérapie à l’ILD afin d’en intensifier

l’effet. Cette approche repose sur 2 concepts :

✓

l’un suppose que l’effet antileucémique sur des cel-

lules tumorales en faible quantité aura plus de chances

de succès ;

✓

l’autre se fonde sur une activation plus forte (et donc

un effet GvT plus important) provoquée par les lympho-

cytes T du donneur dans un contexte lymphopénique

induit par la chimiothérapie. Dans le seul essai clinique

publié, utilisant de fortes doses de lymphocytes T, la

survenue de GvH gravissimes, souvent mortelles dans

le bras chimiothérapie, a conduit à l’interruption pré-

maturée de l’étude (13).

Améliorer la présentation des antigènes

tumoraux

Une troisième approche vise à améliorer la présentation

des antigènes tumoraux afin de rendre les patients plus

sensibles à l’effet GvL. Elle repose notamment sur des

données obtenues in vitro sur des cellules de leucémie

myéloïde, qui peuvent être différenciées en cellules

dendritiques (DC) à l’aide de cytokines telles que l’IFNα

ou le GM-CSF (14, 15). Cette méthode est en cours de

perfectionnement.

Manipulation ex vivo d’une sous-population

des lymphocytes du donneur

L’approche que nous présentons ici repose sur la mani-

pulation ex vivo, avant l’injection, d’une sous-population

des lymphocytes du donneur, à savoir les lymphocytes T

CD4+CD25+Foxp3 immunorégulateurs (T-régulateurs).

Présentation des lymphocytes T régulateurs

L’ensemble des mécanismes empêchant une activation

pathologique du système immunitaire contre les tissus

(le “soi”) tout en préservant les réponses dirigées contre

les agents exogènes (le “non-soi”) est appelé “tolérance

immunitaire”. Celle-ci a 2 composantes :

✓

la tolérance centrale, qui agit au lieu même de géné-

ration des lymphocytes ;

✓

la tolérance périphérique, qui contrôle les lympho-

cytes matures une fois ceux-ci libérés dans la circulation.

Les lymphocytes T régulateurs (Treg) sont des cellules

immunitaires qui jouent un rôle primordial dans la

tolérance périphérique et la régulation du système

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

85

Injection de lymphocytes du donneur pour la rechute d’une hémopathie maligne :

comment en améliorer l’efficacité ?

immunitaire afin de conserver l’homéostasie lymphocy-

taire. Ils maintiennent la tolérance au soi et préviennent

l’auto-immunité. Ils modèrent l’inflammation induite par

les pathogènes et autres agressions environnementales

telles que les allergènes, et participent à l’établissement

et au maintien d’une flore microbiotique au niveau

intestinal. Cette population a été initialement identifiée

chez la souris (16). Elle y représente environ 5 % des

T CD4+ et se caractérise par une expression forte et

constitutive du marqueur CD25 (chaîne α du récepteur

à l’IL-2) ainsi que par des fonctions immunorégulatrices

observables in vitro et in vivo.

La complexité des travaux portant sur les Treg chez

l’homme vient en partie de la difficulté à identifier pré-

cisément cette population. En effet, les Treg expriment

de façon forte et constitutive le marqueur CD25, mais

celui-ci n’est pas spécifique, car il est également sur-

exprimé par les T effecteurs activés (Teff). En moyenne,

on retrouve dans le sang humain plus de 30 % de

T CD4+CD25+, dont seuls 2 à 4 % ont une expression

forte de CD25 et peuvent être considérés comme des

Treg. La difficulté est donc de bien définir la limite entre

les CD25 forts (Treg) et les CD25 intermédiaires (Teff),

et que celle-ci soit reproductible entre différents labo-

ratoires, différents patients et différents examinateurs.

D’autres marqueurs fortement surexprimés par les Treg

ont été identifiés et aident à leur identification. Le prin-

cipal est le facteur nucléaire de transcription Foxp3

(Forkhead box P3), dont la surexpression est primordiale

pour l’acquisition de fonctions régulatrices par ces cel-

lules. Une déficience en Foxp3 entraîne un syndrome

lymphoprolifératif avec des manifestations d’auto-

immunité qui touchent de multiples organes, que ce

soit chez la souris (mutant scurfy) ou chez l’homme (syn-

drome Immunodysregulation Polyendocrinopathy and

Enteropathy, X-linked [IPEX]). On peut citer également le

GITR et le CTLA-4 intracellulaire, et l’absence ou la faible

expression membranaire du récepteur à l’IL-7, CD127.

Cependant, tout comme CD25, aucun n’est totalement

spécifique des Treg, un pourcentage significatif de Teff

activés ayant un profil immunophénotypique semblable

sans pour autant avoir de propriétés régulatrices.

Les Treg Foxp3+ expriment un récepteur T à l’antigène

à leur surface, qu’ils utilisent pour reconnaître spéci-

fiquement leur antigène cible ; ils ont un répertoire

qualitativement distinct des T conventionnels. Leurs

mécanismes d’action sont nombreux et souvent mul-

tiples : inhibition de la prolifération des Teff, inhibi-

tion de la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires,

inhibition de la maturation des DC, inhibition de la

prise de contact des Teff avec les DC, production de

cytokines à action anti-inflammatoire (TGFβ, IL-10,

AMPc), ou encore conversion des DC en cellules

tolérogènes.

Treg et alloréactivité

L’allo-immunité correspond à la reconnaissance d’anti-

gènes étrangers codés par le système du complexe

majeur d’histocompatibilité (CMH), et par différents

loci d’antigènes mineurs d’histocompatibilité. Elle

implique à la fois l’immunité innée et l’immunité

acquise. Cette dernière joue un rôle primordial via les

lymphocytes T CD4+

et/ou CD8+, dits allogéniques,

qui peuvent directement reconnaître des molécules

étrangères du CMH et leurs peptides associés présentés

par des cellules présentatrices d’antigène allogéniques,

ou indirectement reconnaître des peptides étrangers

présentés par des cellules présentatrices d’antigène

syngéniques.

Les Treg naturels ont un rôle physiologique dans la

régulation de la tolérance aux alloantigènes paternels

durant la gestation, ainsi qu’aux allergènes de l’envi-

ronnement (17). Ainsi, chez la souris, l’élimination des

Treg par un anticorps anti-CD25 entraîne la perte des

fœtus en cours de gestation lorsque les 2 géniteurs sont

de fonds génétiques différents. En greffe d’organe, une

série d’études précliniques chez la souris a montré que

les Treg du receveur étaient critiques pour l’induction

de tolérance et la prise de greffe au long cours (18).

En transplantation hématopoïétique, plusieurs études

ont analysé le compartiment de Treg au sein du greffon

et/ou dans le sang du receveur, afin de corréler ces

données à l’incidence de la GvH aiguë ou chronique

(19). On pense aujourd’hui qu’il existe une corrélation

inverse entre le nombre absolu de Treg du greffon −

ou plutôt le ratio entre Treg et T conventionnels au

sein du greffon − et la survenue d’une GvH aiguë (20).

Concernant le nombre de Treg dans le sang des patients

greffés, les résultats des différentes études sont glo-

balement discordants. La localisation semble être un

élément important à prendre en considération : en effet,

les patients greffés présentant de forts taux de Treg

dans la muqueuse intestinale ont un risque diminué

de GvH aiguë ou chronique. Chez l’animal, dans un

modèle murin de greffe de CSH, la déplétion en CD25

chez le donneur accélère la GvH, alors que leur injection

prévient ou améliore la GvH aiguë ou chronique et

accélère la reconstitution immunitaire (21).

Enfin, en pathologie tumorale, les Treg chargés physio-

logiquement d’induire une tolérance vis-à-vis des anti-

gènes du soi ont un effet délétère en induisant une

puissante immunosuppression vis-à-vis des antigènes

tumoraux, qui sont justement souvent des antigènes du

soi. Ils représentent en pratique clinique un important

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

86

Immunologie

et onco-hématologie

dossier thématique

mécanisme d’échappement tumoral, et un obstacle

important au succès de l’immunothérapie en patho-

logie tumorale (22). Ces cellules sont donc la cible de

nombreux essais cliniques visant à réduire leur nombre

et/ou leurs fonctions au sein du microenvironnement

tumoral, et donc à augmenter l’immunité naturelle

anticancéreuse.

La déplétion en Treg accentue l’effet GvH/GvT

après ILD

Depuis que l’on a découvert que les Treg participent à la

suppression des réponses antitumorales, la possibilité

d’inhiber leur fonction est devenue un atout pour le

développement d’immunothérapies anticancéreuses

efficaces (23). Dans le cadre de l’ILD, améliorer l’effica-

cité thérapeutique reste un défi important pour des

patients ayant souvent peu d’alternatives. Nous avons

ainsi cherché à optimiser l’effet antitumoral après ILD

par déplétion des lymphocytes T régulateurs CD25+

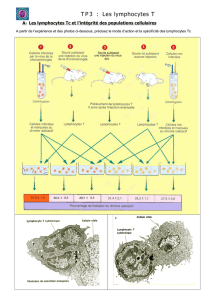

contenus dans la lymphaphérèse (figure 1). Cet essai

clinique s’adressait à des patients réfractaires à une ou

plusieurs ILD ; ils devaient également n’avoir jamais

présenté de manifestations de GvH par le passé, ni après

la greffe, ni après une ou plusieurs ILD antérieures. Chez

ces sujets, que l’on pourrait qualifier de réfractaires à

l’alloréactivité, l’objectif était de déclencher pour la

première fois depuis la greffe des stigmates cliniques

d’alloréactivité (GvH et/ou GvT) grâce à une ILD déplé-

tée en Treg (d-ILD).

Grâce à la collaboration de 5 centres français de greffe,

17 patients ont été inclus dans cet essai (24). Une dose

moyenne de 4,3 × 107 CD3+/kg (range: 1-10) a été

injectée aux receveurs sans aucune toxicité aiguë. Sur

les 17 patients, 2 ont développé une GvH après d-ILD

alors qu’ils n’en avaient jamais présenté au décours de

traitements antérieurs. Cet effet était associé à un effet

GvT documenté dans les 2 cas. Chez 3 autres patients,

un effet GvT sans manifestations cliniques de GvH a

été observé.

Chez les patients toujours résistants à l’alloréactivité,

nous avons ensuite émis l’hypothèse que les Treg

présents chez le receveur au moment de l’injection

pouvaient limiter l’aptitude de la d-ILD à induire l’allo-

réactivité. Nous avons donc administré une d-ILD dans

un contexte de lymphodéplétion du receveur, qui per-

met à la fois d’éliminer les Treg du receveur et d’entraîner

Figure 1. Déplétion des cellules CD25+ du donneur. Les cellules du donneur sont incubées avec un anticorps anti-CD25 couplé

à des microbilles, puis passées sur colonne magnétique. La fraction négative, déplétée en cellules CD25+, est alors collectée et

conditionnée en vue de son injection au receveur. L’analyse en cytométrie de flux de l’expression des molécules CD25 et Foxp3

parmi les lymphocytes T CD4+ atteste d’une déplétion en Treg constamment supérieure à 90 %.

Cytaphérèse Anti-CD25 Fraction positive

Fraction négative

(déplétée)

Fraction totale

CD4

CD4

CD25 Foxp3 CD25 Foxp3

Injection aux 17 patients

en rechute après

allogreffe

Correspondances en Onco-Hématologie - Vol. VII - n° 2 - avril-mai-juin 2012

87

Injection de lymphocytes du donneur pour la rechute d’une hémopathie maligne :

comment en améliorer l’efficacité ?

l’expansion et la prolifération homéostatique des cel-

lules effectrices infusées. Cette lymphodéplétion était

obtenue grâce à l’administration de cyclophosphamide

(1 g/m2 à J-5) et de fludarabine (30 mg/m2/j à J-5, J-4,

J-3 et J-2) avant l’injection de l’ILD déplétée. Ainsi, chez

4 patients qui avaient déjà reçu une d-ILD sans effet

notable, l’addition d’une lymphodéplétion a entraîné

de façon constante l’induction d’un effet GvH/GvT.

Globalement, nos résultats montrent que, chez ces

patients, l’injection de cellules T effectrices déplétées

en Treg dans un environnement lui-même déplété en

Treg est optimale pour l’induction d’une alloréactivité.

Conclusion

Ainsi, l’induction de GvH dans cette cohorte très spéci-

fique de patients était significativement associée à une

meilleure survie globale (83 % ± 15 % versus 27 % ± 13 %

[p = 0,035]). Cependant, certains sujets ont eu un effet

GvL sans GvH, et d’autres ont développé une maladie

progressive malgré l’induction d’une alloréactivité.

Point important : toutes les GvH induites après d-ILD

ont pu être contrôlées par une corticothérapie simple,

ce qui montre la sécurité de cette approche.

Même si l’efficacité de cette nouvelle stratégie devrait

idéalement être évaluée de manière contrôlée, la mise en

place d’un tel essai n’est pas simple, du fait notamment

de l’hétérogénéité des patients et de leur statut hémato-

logique au moment de l’ILD. D’ores et déjà, une utilisation

compassionnelle de cette approche est possible, sous

réserve d’un financement par le centre en charge du

patient. Tenant compte de notre expérience actuelle et

des données de la littérature, la place de l’ILD déplétée en

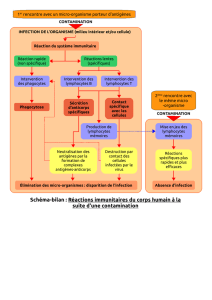

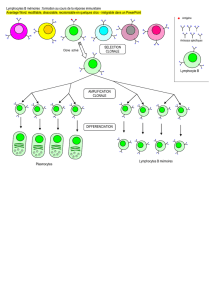

Treg peut être définie de la manière suivante (figure 2) :

✓

elle est réservée aux patients n’ayant pas développé

de stigmates francs de GvH après la ou les ILD précé-

dentes ;

✓

elle doit être combinée à un traitement lympho-

péniant de type Cy-Flu, qui augmente clairement son

efficacité ;

✓

elle doit, dans la mesure du possible, être précédée

d’une ILD non manipulée, combinée à ce même traite-

ment lymphopéniant.

■

Figure 2. ILD déplétée en Treg : proposition d’un schéma pour une extension d’utilisation en routine.

Greffe

allogénique

Absence de GvD

Cy-Flu

• Cyclophosphamide : 1 g/m2/j

J-5

• Fludarabine : 30 mg/m2/j

J-5 à J-2

Rechute

de l’hémopathie

maligne

Cy-Flu

+

ILD

non manipulée

Réponse

insuffisante

Réponse

insuffisante

ILD Cy-Flu

+

ILD

déplétée en Treg

1. Horowitz MM, Gale RP, Sondel PM et al. Graft-versus-

leukemia reactions after bone marrow transplantation. Blood

1990;75(3):555-62.

2. Martin PJ, Hansen JA, Buckner CD et al. Effects of in vitro

depletion of T cells in HLA-identical allogeneic marrow grafts.

Blood 1985;66(3):664-72.

3.

Kolb HJ. Graft-versus-leukemia effects of transplantation

and donor lymphocytes. Blood 2008;112(12):4371-83.

4. Kolb HJ, Mittermüller J, Clemm C et al. Donor leukocyte trans-

fusions for treatment of recurrent chronic myelogenous leuke-

mia in marrow transplant patients. Blood 1990;76(12):2462-5.

5. Tomblyn M, Lazarus HM. Donor lymphocyte infusions:

the long and winding road: how should it be traveled? Bone

Marrow Transplant 2008;42(9):569-79.

6. Fozza C, Szydlo RM, Abdel Rehim MM et al. Factors for graft-

versus-host disease after donor lymphocyte infusions with an

escalating dose regimen: lack of association with cell dose. Br

J Haematol 2007;136(6):833-6.

Références

>>>

6

6

1

/

6

100%