Mettre enfin l`immatériel au service de la croissance

4eme trimestre 2009 •65

Mettre enfin l’immatériel

au service de la croissance

MarIe-ange andrIeux

Diecte de ptenit de Delitte

Diecte de l Tibne science P de l’écnmie de l’immtéiel

La crisepointedudoigt les limites d’une économie trop financiariséedans une courseeffrénée

auxprofits àcourt terme.Les fondamentaux d’une autrecroissancesontàconstruire en

intégrant mieuxles exigences de longterme de l’économie réelle qui,opportunément,

entrent en correspondanceavecunprofond changementdes besoins des consom-acteurs

et descitoyens,passés de l’«avoir plus»au «vivremieuxetautrement ».

Pour faire face à l’évolution présente et irréversible1,la croissance doit chan-

ger de nature:plus uniquement financière, elle se doit d’être également

équilibrée et équitable (allocation des richesses au sein des pays riches,

entre les pays développés, émergents et pauvres), verte (en réponse aux

enjeux climatiques et environnementaux), éthique (pour faire face à la recherche de

sens et limiter les risques de démobilisation ou de dérapages sociaux).

En conséquence,les racines de la croissance et de la compétitivité se déplacent du

capital technique et financier vers le capital immatériel, notamment des actifs imma-

tériels comme l’innovation et la connaissance.

Un facteur de croissance et de compétitivité

SelonleDictionnairedes scienceséconomiques, «l’investissementimmatériel se

définit comme un investissement intangible qui incorpore de manière durable une

1. Voir les travaux de la Tribune Sciences Po de l’économie de l’immatériel, dirigés par l’auteur et accessibles sur

easybourse.com ou deloitte.fr.

66 •S °66

Dss :é d ss

part de connaissance dominante dans le but de contribuer de manière spécifique ou

processuelle à la compétitivité et à la valeur de l’entreprise.»

D’après la Banque de France,«toute allocation de ressources d’une organisation ne

se concrétisant pas sous la formed’un bien physique et destinée à produire ses effets

pendant plus d’un cycled’exploitationoude production représenteuninvestisse-

ment immatériel. »

Ces approches esquissent plusieurs enjeux de l’économie de l’immatériel :

•l’investissement immatériel (définition par l’input) est évoqué comme contri-

buteur à la valeur durable,àla compétitivité long terme :l’essentiel serait alors

pour les agents économiques d’identifier et de maîtriser les processus qui per-

mettent àcette allocationderessources de générer un retour sur investisse-

ment, de devenir de la valeur immatérielle,ducapital immatériel et donc de

contribuer concrètement à la création de richesse ;

•pour éviter la critique (d’ailleursunpeu facile)du«ce quinesemesure pas

n’existe pas et ne se contrôle pas », on comprend l’utilité d’affiner les outils de

mesure–sans se cacher leurs limites –pour arriver àrendrevisible cet invisible

et mieux dimensionner l’impactdel’immatériel sur la croissance économique

et la valeur des entreprises commedes organisations(définitionpar l’output),

s’agissant d’organiser la reconnaissance de la collectivité économique et financière

quant au lien entrecroissance durable,compétitivité et actifsimmatériels.

Certes,les actifs immatériels sont progressivement identifiés par la communauté

économique et financière comme des facteurs de compétitivité représentant, au-delà

d’un atout pour des gains de part de marché de l’entreprise,un enjeu dans l’économie

de la connaissance.

Lestravaux de Solowfin 1980 ontlargement contribué au débat, en reconnaissant l’im-

pact d’un facteur endogène,infine de natureimmatérielle,pour expliquer une partsigni-

ficativededifférentiels de croissance entrepays.Déjà ThéodoreSchultz en 1961 écrivait :

«Bien qu’ilparaisse évident que l’on acquiertdes compétences et des savoirs utiles, on ne

semble pas accepter cette évidence que ces compétences et savoirs utiles sont une forme

de capital et que ce capital est, pour une partsubstantielle,lerésultat d’un investissement

délibéré. »Ses travaux ontété prolongés par GaryBecker dès 19642.

2. Tous deux ont obtenu le prix Nobel (respectivement en 1979 et 1992)… plus d’une vingtaine d’années après, ce

qui illustre peut-être le temps nécessaire à une idée pour s’incarner dans la conscience collective!

4eme trimestre 2009 •67

Mettre enn l’immatériel au service de la croissance

Paul Romer évoque (1986) les rendements croissantsliés àl’innovation, qui per-

mettent de soutenir la croissance (par compensation des rendements décroissants de

l’investissement matériel) voire de la catalyser (en fonction de la capacité d’accumu-

lation de l’innovation des acteurs économiques).

Des travaux de l’Insee,delaBanque de France et de l’OCDE ontanalysélelien entre

la croissance et l’investissement immatériel (dans la R&D,lecapital humain, les logi-

ciels, les activités commerciales), lequel contribuerait entre15%à90%de la crois-

sance de productivité,selonles analyses et les panels,

ainsi qu’au quartduPIB.Lacomptabilité nationale fran-

çaise aété aménagée avec la créationdu«PIB révisé »

intégrant les dépenses en logiciels, et prochainement la

R&D àl’instar de la comptabilité nationale américaine.

Une étude de l’OCDE sur la période 1994-2002 illustre la montée en puissance de

la connaissance dans les économies, certaines étant plus avancées que d’autres :

•la variation de l’investissement dans le savoir (R&D,éducation et logiciels) a

globalement augmenté plus rapidement que celle dans les machines, bien que

l’écart entre le rythme de progression de ces deux types d’investissement reste

encore limité pour l’Europe,notamment par rapport aux États-Unis ;

•les investissements dans le savoir en pourcentage du PIB ont dépassé (Finlande,

États-Unis) ou avoisiné (Suède) ceux dans les biens matériels.

En conclusiondeson étude,l’OCDEsouligne :«Le capitalhumain aunimpactsigni-

ficatifsur lesperformancesdel’économieetdes entreprises. L’évolution de la composi-

tiondelamain-d’œuvre joue un grandrôledanslacroissance de la productivité. »

L’Europe a reconnu le rôle de l’immatériel, en se fixant en 2000, lors du sommet de

Lisbonne,l’ambitiondedevenir un leader de la «knowledgeeconomy ». Volonté

réaffirmée àBarcelone en 2003, où est évoqué l’objectif d’atteindreen2010 un

investissement dans l’innovation équivalent à 3%du PIB européen… ce qui paraît

aujourd’hui peu réalisable !

Si l’économie de l’immatérielfigure au cœur de la stratégie de l’Europe de la

connaissance,le bilan, comme le constate le rapport Cohen-Tanugi3,est pour l’ins-

tant mitigé et l’Europe accuse un retard, notamment dans ses objectifs d’innovation.

3. Laurent Cohen-Tanugi, «Une stratégie européenne pour la mondialisation»,rapport d’étape,15janvier 2008.

l’vsss

bu

u qudu PiB.

l’vsss

bu

u qudu PiB.

68 •S °66

Dss :é d ss

De même,l’Union européenne reste largement distancée par les États-Unis pour

le nombre de brevets déposés ou les exportations de produits high-tech. D’autres

pays,conscients des enjeux, misent sur l’immatériel pour venir à la rescousse d’une

richesse en matières premières nonrenouvelablesdésormais limitée.Les Émirats

arabes unis, par exemple,ont engagé une démarche proactive en la matière (achat de

licences de marques publiques telle que le Louvre ou la Sorbonne) qui devrait leur

permettre d’asseoir leur croissance non plus sur l’or noir mais sur la matière grise

et de se construire un patrimoine immatériel national. Les pays émergents, les Bric

particulièrement, ont intégré ces enjeux et accélèrent leurs efforts dans l’immatériel.

LOIN DEVANT

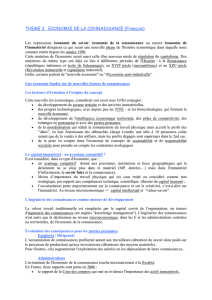

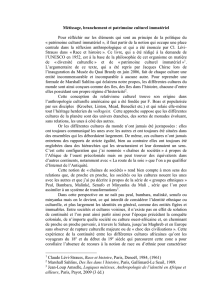

Tableau1•Analyse comparéedelarépartitionet

de l’investissementencapital humaindanslemonde

Pays Répartition du

capital humain

Répartition de

l’investissement en

capital humain

États-Unis 27,5 %14,9 %

UE 25 16 %16,5 %

Autres pays avancés 11,9 %6,6 %

Bric 21,1 %34,1 %

Pays émergents 14,5 %16,2 %

Autres 9,5 %11,8 %

Source :Banque mondiale

Dès lors, comment arriver à capter en France et en Europe une meilleure part de

la croissance mondiale ? Rappelons que le taux de croissance du PIB (en volume

et moyenne annuelle sur 2003-2007)4s’est élevé dans les pays de l’OCDE à 3,8 %

alors que l’économie mondiale progressait de 4,8 %... et la Russie de 6,9 %, l’Inde

de 8,7 % et la Chine de 10,6 %!Sur les quinze dernières années, le poids relatif

dans le PIB mondial de la zone euro est passé de 18,9 % à 15,2 %, celui du Japon de

8,8 % à 6,4 %, alors que l’Inde passe de 4,4 % à 6,2 %, la Chine de 6,2 % à 15,8 %

et l’Asie de 17,5 % à 30,5 %, symbole d’un rattrapage des pays émergents qui ne

fait que commencer5.La mondialisation a conduit à une délocalisation des activités

d’abord à faible et désormais à forte valeur ajoutée.Pour rester compétitifs, les pays

développés doivent repousser les frontières de l’innovation!

4. Àl’exclusion de la période troublée actuelle,celle-ci ne modifiant pas fondamentalement les tendances moyennes.

Source :Economist Intelligence Unit.

5. Ces parts sont calculées en intégrant des calculs de parité des pouvoirs d’achat. Source :Rexecode.

4eme trimestre 2009 •69

Mettre enn l’immatériel au service de la croissance

Des actifs stratégiques

En paraphrasant le célèbre théorème d’Helmut Schmidt, on pourrait dire que les

investissements d’aujourd’hui dans l’immatériel sont les profits à long terme et les

emplois de demain. Lesenjeux sont considérables :enFrance,selonles experts,

jusqu’à 1%de croissance potentielle et 1 million d’emplois, si un ensemble de condi-

tions sont réunies et accompagnées d’une mobilisation globale de tous les acteurs.

Il est effectivement incontournable d’intégrer dans cette démarche, outre le secteur

marchand, le secteur non marchand, à la fois le secteur public, parapublic et privé

non lucratif (associatif,caritatif,humanitaire…).

La valeur des entreprises est d’ores et déjà majoritairement constituée d’actifs imma-

tériels,lacroissancedecertainssecteurs (services, industries pharmaceutiques et

agroalimentaires, luxe, NTIC, grande distribution…) étant plusdéterminée que

d’autres par l’immatériel.

La compétitivité et la croissance àlongterme des entreprises dépendent largement de

leur capacité àenrichir leur offre en exploitant leur capital immatériel, pour satisfaire

les besoinsimmatériels croissants que les consommateurs associent aux produits et

services mis sur le marché(santé,sécurité,savoir être, éthique,gain de temps, exigences

de développement durable,confiance…).

Concrètement, pour une entreprise,lacartographie du capital immatériel pourrait se

structurer autour des principales composantes suivantes :

•le capital structurel externe,d’abord, exprime la capacité de l’entreprise à créer

de la valeur et à la pérenniser dans ses relations avec ses partenaires extérieurs.

Il s’agit notamment du capital client, du capital marques, du relationnel – avec

les actionnaires, les parties prenantes de l’entreprise et plus généralement son

écosystème –, et de la capacité à travailler en réseau et avec les réseaux ;

•le capital structurel interne exprime,quant à lui, la capacité de l’entreprise à

créer et à pérenniser de la valeur au travers de son organisation et de ses sys-

tèmes d’information, de ses process, de son capital innovation, de son capital

créativité,de son risk management ;

•enfin, le capital humain exprime la capacité de l’entreprise àcréer et àpérenniser

de la valeur par sa forced’attractivité des compétences et des talents ciblés pour sa

stratégie et sa capacité àles fidéliser,laqualité de sonsavoir managérial, le potentiel

de créativité pour développer des produits ou des services répondant àl’attente des

clients, la capacité àtravailler en communauté d’intérêts et de pratique.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%