Les Libellules des Petites Antilles, une diversité insoupçonnée

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011ESPÈCES №2 - Décembre 2011

Biologie

RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules

Archéozoologie Ichty

Libllules

des Petits Antilles Une diversité

insoupçonnée

D

,

.

M P A

, ’

,

’ ,

, ’

C D,

’

’

. O

, ’,

’

, ’ ’

.

Par François Meurgey est entomologiste

et Céline Poiron est entomologiste et cartographe

Société d’Histoire naturelle L’Herminier, Muséum

d’Histoire Naturelle, 12, rue Voltaire 44 000 Nantes, France

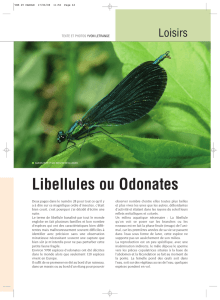

Les libellules, ou Odonates, constituent un ordre

d’insectes relativement peu nombreux. On en compte

environ 5 500 espèces actuellement dans le monde

(il existe environ 300 000 espèces de Coléoptères). Ces

espèces se répartissent en deux sous-ordres, les Zygoptères

ou “demoiselles”, et les Anisoptères ou “libellules”. Les

Zygoptères regroupent 18 familles, tandis que les Anisoptères

sont répartis en 11 familles environ.

En raison de leur beauté et de leur biologie originale (vie

larvaire aquatique et vie adulte terrestre), les Odonates ont

suscité, depuis une trentaine d’années, l’intérêt de nombreux

entomologistes amateurs ou professionnels. Aussi, cet ordre

d’insectes est l’un des mieux connus, surtout, il est vrai,

dans les pays où les prospections ont été suffisamment

nombreuses. C’est le cas de la France métropolitaine qui

possède une faune odonatologique relativement bien étudiée,

tant du point de vue de sa classification que de sa biologie

et de sa répartition. Celle-ci comporte environ 90 espèces,

appartenant à 4 familles de Zygoptères (Calopterygidés,

Lestidés, Platycnemididés, Coenagrionidés) et 6 familles

d’Anisoptères (Aeshnidés, Gomphidés, Cordulegastridés,

Macromiidés, Corduliidés et Libellulidés).

Mais, en dépit de l’intérêt désormais bien établi des libellules

dans la compréhension et la gestion des zones humides, il est

Legende

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011

Biologie

RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules

Archéozoologie Ichty

curieux de constater que ces insectes n’ont pas (ou très peu)

fait l’objet d’études dans les Antilles, qui font pourtant partie

des 34 “hot spots” de la biodiversité mondiale.

De nombreuses îles les et îlots à prospecter

La Société d’Histoire naturelle L’Herminier et le Muséum

d’Histoire naturelle de Nantes se sont engagés conjointement

dans un vaste programme de recherche visant à mieux

connaître la diversité des libellules des Petites Antilles. La

première étape de ces recherches a été d’établir un inventaire

des espèces dans chacune des îles de l’archipel, une base

indispensable pour ensuite caractériser les habitats dans

lesquels se développent leurs larves. Ce sont ces informations

qui permettent ensuite de définir des degrés de rareté, de

menaces et les mesures de gestion ou de conservation à

mettre en place.

Ces recherches ont permis d’estimer la faune odonatologique

des Petites Antilles à 49 espèces, diversement réparties sur la

quinzaine de grandes îles et les très nombreux petits îlots

inhabités que compte l’archipel. Ces espèces se répartissent

en 5 familles : 3 Lestidés, 2 Protoneuridés (famille de petites

et délicates demoiselles non représentée en Europe), 7

Un peu de biogéographie

Le domaine biogéographique néotropical, auquel appartiennent

l’Amérique du Sud, une partie de l’Amérique Centrale et du Nord, et

l’arc antillais, compte aujourd’hui environ 1 650 espèces de libellules

et la diversité y est telle que de nouvelles espèces sont décrites chaque

année dans les revues scientiques. L’odonatofaune des Antilles se

compose actuellement de 114 espèces (respectivement 98 et 49

espèces pour les Grandes et les Petites Antilles) parmi lesquelles une

importante proportion d’endémiques. Les îles des Petites Antilles ont

vu se développer au l du temps une faune et une ore qui leur sont

spéciques et, à beaucoup d’égards, uniques au monde.

Mais comment sont-elles parvenues à coloniser ces îles ? C’est l’objet

de la biogéographie, branche de la géographie et de l’écologie qui

étudie la vie à la surface du globe par des analyses descriptives et

explicatives de la répartition des êtres vivants, et plus particulièrement

des communautés d’êtres vivants.

Les îles qui composent les Petites Antilles sont les plus éloignées

des foyers de dispersion que sont l’Amérique du Sud et les Grandes

Antilles. Pourtant, comme l’a constaté Charles Darwin, la plupart des

espèces insulaires entretiennent des liens de parenté étroits avec les

espèces des îles voisines et du continent le plus proche. La théorie

de la biogéographie insulaire prétend que la richesse en espèces

d’une île dépend de sa taille et de son éloignement par rapport à

un continent. Plus une île est grande et proche d’un continent, plus

son peuplement est important en terme d’espèces. Le continent est

considéré comme un “réservoir d’espèces” et le peuplement de l’île se

fait au gré de l’immigration.

Ainsi, la Guadeloupe avec une supercie de 1 434 km² accueille

l’odonatofaune la plus riche des Petites Antilles avec 38 espèces

d’Odonates (78 %, n = 49). La Martinique, moins éloignée d’un

continent, mais 1,3 fois moins grande, n’accueille que 30 espèces

(61 %, n = 49). Ces interprétations sont toutefois à modérer dans la

mesure où les données manquent encore.

Une des raisons qui expliquent que certaines îles soient moins riches

en espèces, mais pourtant plus proches des foyers de dispersion, réside

dans la nature et la disponibilité des habitats aquatiques dont dépendent

étroitement les libellules. D’une manière générale, les libellules sont

surtout des habitantes des milieux stagnants (jusqu’à 90 % aux Antilles)

et se développent majoritairement dans les mares ou les étangs qui

font défaut dans certaines îles, comme Saint-Vincent ou Grenade par

exemple. La faune odonatologique y est donc plus pauvre.

Les premiers Odonates sont apparus il y a 300 Ma lors de la formation de

la Pangée (continent unique). La division de ce continent en Gondwana

et Laurasia semble être à l’origine de la dispersion des espèces sur

chaque fragment de continent. Puis, lors de la formation des Proto-

Antilles au Paléocène des échanges ont pu exister entre les faunes

gondwaniennes au nord et laurasiennes au sud car elles formaient une

continuité entre l’Amérique du Nord et du Sud. Mais il est également

envisageable que les nombreux déplacements de terres et la création

de fosses océaniques aient pu conduire à la séparation des taxons

appartenant à des populations autrefois communes. Pour valider une

ou l’autre des hypothèses, des études génétiques sont indispensables

pour dénir le pourcentage d’homologie de chaque spécimen et donc

l’ancêtre commun de chaque taxon.

Localisation des Grandes et Petites Antilles à l’échelle régionale

(réalisation C. Poiron, 2011 - infographie A. Rafaelian).

Histoire géomorphologique des Antilles et principales voies

de colonisation (en rouge) (d’après Meurgey & Picard, 2011).

Coenagrionidés, 9 Aeshnidés et 28 Libellulidés. Parmi ces 49

espèces de libellules recensées, 8 sont endémiques* à cette

région du monde Protoneura ailsa, que l’on ne rencontre

qu’en Martinique, Dominique et Sainte-Lucie. Protoneura

romanae et Macrothemis meurgeyi ne peuvent être observés

qu’en Guadeloupe. Le Coenagrionidé Argia concinna est,

quant à lui, endémique de Guadeloupe et de la Dominique.

Argia telesfordi, découverte et décrite pour la première fois

en 2009, est endémique de Saint-Vincent et de Grenade.

Dythemis sterilis multipunctata (une sous-espèce de Dythemis

La dépouille larvaire (ou exuvie) est un des meilleurs moyens de prouver

l’autochtonie (reproduction) dans un milieu donné (cliché C. Poiron).

Le Grand Étang en Guadeloupe,

habitats de plus de 15 espèces d’odonates (cliché F. Meurgey).

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011

Biologie

RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules

Archéozoologie Ichty

Libellules insulaires inconnues

À l’heure où la biodiversité est mise à mal dans de très

nombreuses régions du monde, la découverte d’espèces

nouvelles constitue toujours un évènement d’un grand

intérêt. Outre le fait que ces découvertes contribuent à une

meilleure connaissance des espèces qui nous entourent, leur

étude permet également de mieux connaître leurs exigences

écologiques, préalable indispensable pour envisager la

protection de leur habitat et donc de notre environnement.

sterilis), décrite pour la première fois en 1894, endémique de

Saint-Vincent, n’a été retrouvée qu’en 2010 au cours d’une

de nos missions sur cette île. Brechmorhoga praecox grenadensis

est endémique de Grenade alors que Brechmorhoga archboldi

est endémique de Guadeloupe, Dominique, Martinique

et Sainte-Lucie. Le statut taxonomique de ces espèces est

à l’étude et une prochaine mission à Saint-Vincent nous

permettra peut-être de collecter l’un de ces deux taxa, et de

préciser leur origine. Les autres espèces se rencontrent aussi

sur le continent américain.

Un prédateur du vecteur de la Dengue

Outre l’intérêt des libellules dans les études sur la biodiversité,

cet ordre d’insectes prédateur au stade larvaire et imago peut

avoir un impact sur les populations d’insectes ayant une

action néfaste sur les activités humaines (transmission de

maladies, prédation sur les pollinisateurs). Une expérience,

conduite en Birmanie dans les années soixante-dix a

montré que l’introduction de larves de Crocothemis servilia

(Libellulidae) dans les réservoirs d’eau domestique a permis

de faire baisser la densité du moustique vecteur de la Dengue

(Aedes aegypti) très en dessous du seuil que l’on aurait pu

atteindre en employant des pesticides. Cette expérience

a dû son succès à un important facteur : le fait que les

prédateurs et leurs proies sont confinés dans un système

clos. Aux Antilles, où les épidémies de Dengue sont de

plus en plus fréquentes, de nombreux milieux aquatiques

clos sont favorables au développement des moustiques. Si

certains, comme les réservoirs et citernes domestiques, sont

connus de tous, d’autres, tels les innombrables macrodéchets

Protoneura romanae, Guadeloupe.

(cliché Pierre et Claudine Guezennec).

Argia telesfordi, mâle, Saint-Vincent.

(cliché F. Meurgey).

Source du Carbet ????

Source du Carbet ????

Protoneura romanae a été découverte en Guadeloupe

et décrite en 2006. Cette petite espèce, dont l’abdomen

n’excède pas 300 µm de diamètre, ne laisse souvent voir dans

la pénombre de la forêt que ses yeux rouges. Cette découverte

récente s’explique par le fait que cette libellule est tout à fait

semblable à sa voisine : Protoneura ailsa, mais en diffère par

certains critères morphologiques issus de la spéciation de ces

taxons dans des îles relativement éloignées. Outre le fait que

cette libellule soit endémique de la Guadeloupe, son habitat

(les forêts marécageuses de la Grande Terre notamment) est

également menacé non seulement par l’accroissement du

tissu urbain, mais aussi par l’extension des surfaces agricoles

au détriment de cette forêt particulière.

Argia telefordi n’a, quant à elle, été découverte qu’en 2009

dans l’île de Grenade. Les informations les plus récentes sur

les libellules de cette île à l’extrême sud de l’archipel des

Petites Antilles dataient des années 1940 ! Une mission de

deux semaines a permis de mettre à jour les connaissances

sur les 19 espèces présentent sur cette île et de découvrir

cette petite espèce dans les forêts humides du centre de l’île.

L’année suivante, Argia telesfordi est également observée dans

l’île voisine de Saint-Vincent. Bien que cette espèce présente

des populations importantes sur les deux îles, celles-ci ne

sont présentes que sur une superficie réduite, de moins de

800 km² !

ESPÈCES №2 - Décembre 2011 ESPÈCES №2 - Décembre 2011

Biologie

RECHERCHE - Entomologie Herpétologie Géologie Entomologie Mycologie Phylogéographie Primatologie Microbiologie Paléontologie - Libellules

Archéozoologie Ichty

Les libellules racontent l’histoire

des Antilles françaises

Si l’on analyse le peuplement actuel des odonates des

Antilles françaises, on remarque que la majorité des espèces

se développe dans les milieux stagnants (les mares ou les

étangs notamment). Mais ces milieux n’existaient pas (ou

très rarement) sur des îles majoritairement volcaniques

avant la colonisation par les Européens au xviie siècle. Dans

des îles volcaniques où les milieux aquatiques sont surtout

ménagers qui parsèment les campagnes, le sont moins pour

être autant de réservoirs potentiels pour d’importantes

populations de moustiques. Certaines mares périurbaines,

lorsqu’elles sont utilisées comme décharge, peuvent favoriser

le développement des moustiques au détriment de leurs

prédateurs comme les libellules. Des expériences sur le

modèle de celle réalisée en Birmanie pourraient être mises

en place aux Antilles avec, comme préalable, l’élaboration

d’un protocole rigoureux, mais également l’implication de

la population.

Urbanisation, lessives et espèces envahissantes

Comme dans de nombreuses régions du monde, les libellules

sont directement ou indirectement menacées par la perte ou

la modification de leurs habitats. Une des principales menaces,

aux Antilles, réside dans l’accroissement du tissu urbain avec,

comme conséquence, l’assèchement et le comblement de

mares et des étangs. À cela, s’ajoute l’usage inconsidéré et

massif de produits phytosanitaires (nitrates, chlordécone,

fongicides, nématocides…) qui dégradent dangereusement

les qualités écologiques des milieux.

Le lavage du linge et des véhicules dans les rivières, pratiqué

de façon régulière, à également un impact important sur les

invertébrés aquatiques et leurs habitats, non seulement par

dérangement ou la, destruction des populations larvaires,

mais aussi, mécaniquement, par la modification des

berges (éboulements, piétinements…) ou chimiquement

(détergents).

Une mare de Grande-Terre en Guadeloupe (cliché F. Meurgey).

Nettoyage de véhicules dans une rivière de Sainte-Lucie

(cliché C. Poiron).

Glossaire

Endémique : une espèce endémique est spécique à une région

géographique particulière, bien délimitée, et on ne la trouve nulle part

ailleurs dans le monde. L’endémisme peut être considéré à l’échelle

d’un continent, d’une île ou même de quelques hectares.

Envahissement d’un cours d’eau de Sainte-Lucie

par la Jacinthe d’eau (Eichhornia crassipes). (cliché C. Poiron).

L’introduction et la dispersion d’espèces végétales aquatiques

par l’homme dans les milieux stagnants, notamment

en Guadeloupe et en Martinique, deviennent assez

préoccupantes et menace directement les mares et les étangs.

En cause, la laitue d’eau (Pistia stratiotes) et la jacinthe d’eau

(Eichhornia crassipes), fréquemment utilisées pour orner

les bassins et les mares, peuvent se développer rapidement

jusqu’à former des tapis denses qui privent les invertébrés de

lumière et réduisent la concentration en oxygène dans l’eau.

Il en résulte une réduction dramatique de la diversité animale

(et végétale) dans les milieux colonisés par ces plantes.

> Meurgey F., Picard L., 2011 - Les libellules des Antilles

françaises. Biotope, Mèze (Collection Parthénope). Muséum

national d’Histoire naturelle, Paris.

> Sites internet :

Site de photographies de Pierre et Claudine Guezennec

http://www. Ti.racoon.free.fr

Site de la Société d’Histoire Naturelle L’Herminier :

http://www.shnlh.org

représentés par les rivières montagnardes, la création de

mares pour combler les besoins en eau de la population et

du bétail a eu comme effet de favoriser une diversité qui

n’existait sans doute pas avant cette époque.

On serait donc tenté - pour une fois - de considérer que

l’action de l’homme a été favorable à l’accroissement de

la diversité des libellules. Mais quelle diversité ? Celle-ci

doit, de nos jours, être envisagée de manière quantitative

et non qualitative. En effet, la plupart des milieux stagnants

accueillent une faune odonatologique basée sur des espèces

possédant une vaste répartition géographique, d’importantes

capacités à la colonisation et généralement très tolérantes vis-

à-vis des conditions écologiques des milieux.

La progressive destruction de la forêt, depuis environ 300

ans, en parallèle à la création de nouveaux milieux, a induit

un biais dans l’appréhension de la faune odonatologique

des Antilles. Malgré une importante diversité actuelle, nous

ne saurons jamais ce que les forêts de la Grande-Terre de

Guadeloupe ou les grands ensembles de forêts marécageuses

pouvaient recéler par le passé et combien d’espèces fragiles

et spécialisées ont ainsi disparu. Pour autant, il faut éviter

de considérer les mares comme des milieux que l’on peut

supprimer au titre d’une diversité moins emblématique que

celle des forêts. La diversité actuelle des odonates des Antilles

françaises est le résultat de transformations des paysages

d’origine naturelle et humaine, et doit être considérée

comme un ensemble reflétant l’histoire de ces îles.

Légende

1

/

4

100%