L`agroalimentaire, valeur sûre de l`économie franc

L’agroalimentaire,

valeur sûre

de l’économie

franc-comtoise

Janvier 2012

Conseil économique, social et environnemental de Franche-Comté

État des lieux

L’agroalimentaire, en France, à grands traits 5

Les spécicités de l’agroalimentaire franc-comtois 6

L’environnement de l’agroalimentaire franc-comtois

Les pouvoirs publics 14

Les acteurs de la recherche 15

Les acteurs de la formation 18

Les acteurs de la promotion 19

Les acteurs de l’animation des lières 21

Propositions pour une politique régionale de l’agroalimentaire

Conrmer l’ARIATT comme interlocuteur majeur de ce secteur 27

Construire une politique régionale d’appui à l’innovation 28

Assurer une cohérence de promotion 29

Répondre aux besoins de la lière viande 30

Soutenir une politique de formation professionnelle spécique 31

Annexes 33

sommaire

Ce secteur et son tissu de PME repré-

sentent un élément incontournable

pour l’image et l’économie de la

Franche-Comté, en permettant le

maintien d’une activité porteuse de

valeur ajoutée sur l’ensemble du

territoire.

[ Avant-propos ]

E

n Franche-Comté, les entreprises du secteur agroalimentaire (AA) sont

principalement des petites et moyennes entreprises (PME) riches d’un

savoir-faire spécique souvent caractérisé par des produits identiés

sous signes de qualité : Appellation d’origine contrôlée (AOC), Appellation

d’origine protégée (AOP), Indication géographique protégée (IGP), labels et

parfois par des marques propres. Dans leur grande majorité, elles ont un lien

fort avec le territoire. Leurs productions, fortement ancrées dans le terroir as-

surent une pérennité certaine de l’activité agroalimentaire en Franche-Comté.

Pour la plupart, elles sont de ce fait non délocalisables.

La petite taille qui caractérise le tissu des entreprises agroalimentaires de

Franche-Comté peut présenter des inconvénients évidents, liés notamment à

une capacité limitée d’investissement.

Pour répondre aux dicultés engendrées par cette situation, les entreprises ont

mis en place des structures collectives - syndicats de produits, interprofessions,

représentations de lières… - qui sont sources de dynamisme et de progrès

parce qu’elles assurent une mise en commun et une solidarité certaine.

Cette solidarité est une des composantes marquantes de l’identité de notre région

qui, faut-il le rappeler, possède une forte tradition coopérative ; l’exemple le plus

frappant est celui des fruitières qui dynamisent l’économie laitière.

AOP, AOC et IGP sont ainsi le fruit de cette longue marche au travers des siècles

qui a vu les nécessaires adaptations aux technologies et à l’évolution du marché.

Les signes de qualité, et quelquefois les marques

régionales fortes, ont un eet d’entraînement sur

l’ensemble du secteur agroalimentaire.

Ce secteur et son tissu de PME représentent un élé-

ment incontournable pour l’image et l’économie

de la Franche-Comté, en permettant le maintien

d’une activité porteuse de valeur ajoutée sur

l’ensemble du territoire. Pour autant, l’environ-

nement national et international est très concur-

rentiel et très mobile. En outre, nos PME sont

quelquefois confrontées à des fragilités internes

(faiblesse de l’encadrement, de l’accès à la recherche et à l’export, dicultés de

transmission…). Vigilance et lucidité s’imposent donc.

De nombreux organismes interviennent dans l’environnement de ces entreprises.

Un Contrat d’aide à la compétitivité (CAC), des conventions entre partenaires ont

été signés et visent à organiser leurs relations.

Conscient du grand potentiel de notre secteur agroalimentaire, de l’évolution

économique actuelle et du contexte de forte concurrence dans lequel il doit

s’inscrire, le Conseil économique, social et environnemental a souhaité formaliser

cette réexion singulière. Elle doit, au-delà de l’état des lieux et de l’analyse d’un

secteur injustement méconnu, souvent abordé avec des préjugés tenaces, faire

prendre conscience des enjeux représentés par le maintien et l’expansion de ce

secteur indispensable à notre territoire.

Les recommandations du CESE s’adressent aux diérents acteurs de la lière

et aux milieux institutionnels, en tout premier lieu le Conseil régional. Elles

visent à conforter et développer ce secteur clé de l’économie franc-comtoise

en ayant le souci de la transversalité et de la coopération.

Le groupe de travail composé de Noëlle Barberet, Jacques Bauquier, Jean-

Pierre Benoît - rapporteur, Daniel Dubois, Pierre Leroy, Jacques Mazzolini,

Dominique Roy et Claude Vermot-Desroches a été le creuset de cette réexion;

par la diversité de sa composition, il a exercé un regard attentif sur ce secteur,

euron de l’économie franc-comtoise et porteur de l’identité de la région.

Ce rapport a été adopté à la majorité : 48 voix pour, 4 contre (représentants de

l’environnement) et 8 abstentions (CGT, Maison régionale de santé et personnalité

qualiée au titre de l’environnement).

PORTRAIT

DU SECTEUR

AGROALIMENTAIRE

Les principales lières de l’agroalimentaire franc-comtois

disposent d’indéniables atouts : un fort ancrage territorial,

de nombreuses reconnaissances de produit de qualité

(AOP, AOC, IGP) et une organisation collective solide et

ancienne. Pour autant, dans un contexte de compétition

internationale, les entreprises - souvent de petite taille-

sont confrontées à un certain nombre d’enjeux majeurs

pour leur pérennité et leur développement.

PORTRAIT

DU SECTEUR

AGROALIMENTAIRE

L’agroalimentaire, valeur sûre de l’économie franc-comtoise - janvier 2012 - CESE de Franche-Comté 5

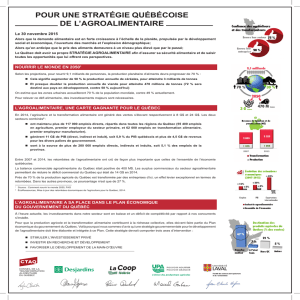

L’AGROALIMENTAIRE, EN FRANCE, À GRANDS

TRAITS

(source : ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche - enjeux des

industries agroalimentaires 2010)

La fonction essentielle des industries agricoles et alimentaires est la transformation

des produits de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, en aliments et bois-

sons pour l’homme ou l’animal.

Premier secteur industriel français, avant l’automobile, les Industries agroali-

mentaires (IAA) ont réalisé en 2008, 147 milliards d’euros de chire d’aaires et

31,7 milliards d’euros de valeur ajoutée.

Ce secteur valorise 70 % de la production agricole nationale et emploie en

France près de 557 000 salariés dans plus de 10 000 entreprises, dont 90 % sont

des PME.

Ces résultats globaux situent l’industrie agroalimentaire française dans le trio de

tête européen avec l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Avec 3,7 milliards d’euros d’excédent commercial en 2009, ce secteur contribue

de façon extrêmement positive à notre balance commerciale.

Depuis 2008, la France se situe au quatrième rang des exportateurs mondiaux

de produits agricoles et agroalimentaires derrière les USA, les Pays-Bas et

l’Allemagne. Elle a longtemps été la première.

L’industrie agroalimentaire constitue donc, avec notre agriculture, un actif

stratégique en France comme en Europe.

Elle se caractérise par une grande diversité d’acteurs et de lières mais la plus

grande place est occupée par la transformation des produits de l’élevage, caracté-

ristique de la France au sein des pays européens.

Avec 31 % des entreprises, 1re et 2e transformation de la viande et du lait regroupent,

en 2007, 42 % de l’agroalimentaire total et un peu moins du tiers de la valeur

ajoutée et des exportations directes.

95 % du chire d’aaires et de la valeur ajoutée de l’industrie AA sont réalisés

par 3 000 entreprises de plus de 20 salariés.

Les organismes de statut coopératif (12 % des unités de l’AA) sont surtout présents

dans la vinication et, dans une moindre mesure, dans l’alimentation animale et

l’industrie laitière. Le périmètre coopératif s’étend toutefois et concerne environ

20 % de l’emploi salarié et du chire d’aaires global des unités considérées.

En France, comme en Europe, l’AA est surtout composé de PME, souvent d’origine

familiale. En 2007, près des 2/3 des entreprises agroalimentaires ont moins de

20 salariés et réalisent un peu plus de 4 % du chire d’aaires de l’industrie

agroalimentaire. Les nombreuses implantations en milieu rural représentent un

véritable enjeu en termes de maillage et d’équilibre du territoire.

Dans un contexte de mondialisation, les IAA peuvent paraître relativement

protégées dans la mesure où elles sont moins aisément délocalisables que

d’autres productions. Pour autant, elles restent soumises à la compétition in-

ternationale et sourent à cet égard de plusieurs fragilités : petite taille des

entreprises, faible taux d’encadrement, manque d’attractivité du secteur, poids

des contraintes réglementaires.

Le développement des PME suppose la conquête de nouveaux débouchés, ce

qui implique du dynamisme, de l’adaptabilité et, par conséquent, de la recherche

et de l’innovation, de la formation et de la solidarité. Dans le domaine de l’AA, les

innovations technologiques dites « de rupture » sont peu fréquentes ; l’innovation

porte surtout sur la modication, l’amélioration de produits et/ou de procédés

existants.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

1

/

48

100%