MEG/EEG et mémoire

1

ANALYSE DES DYNAMIQUES SPATIO-TEMPORELLES

DES PROCESSUS DE MEMOIRE DE TRAVAIL :

APPORT DE LA MEG ET DE l’EEG

I - Introduction

L’étude des fonctions cognitives a grandement bénéficié des techniques d’imagerie

cérébrale qui permettent de décomposer les différentes étapes du traitement de l’information,

les sous-processus cognitifs, difficilement accessibles aux méthodes comportementales. Les

techniques ayant une bonne résolution spatiale, telles que la tomographie par émission de

positons (TEP) et l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), offrent la

possibilité de décrire les réseaux cérébraux impliqués dans les différentes fonctions

cognitives. La magnéto-encephalographie (MEG) et l’électro-encéphalographie (EEG), ayant

une excellente résolution temporelle (de l’ordre de la msec), sont des techniques appropriées

pour analyser les dynamiques temporelles d’activation des régions cérébrales sous-tendant les

processus cognitifs. Les signaux EEG résultent des courants cérébraux circulant dans le

volume extra-cellulaire ; courants générés principalement par les potentiels dendritiques post-

synaptiques. Les signaux MEG reflètent plutôt les courants de la branche intra-cellulaire,

c’est-à-dire les courants qui circulent de l’arborisation dendritique jusqu’au soma des

neurones. La MEG est peu sensible aux sources neuronales profondes (sources sous-

corticales) à cause de la décroissance rapide du signal magnétique entre son point d’émission

et son point d’enregistrement. Grâce à l’absence de distorsion des champs magnétiques lors

de la traversée des enveloppes cérébrales, la MEG offre une meilleure résolution spatiale que

l’EEG. La MEG et l’EEG sont des techniques complémentaires, car elles ne sont pas

sensibles aux même sources neuronales. La MEG prend en compte les sources orientées de

manière tangentielle par rapport à la surface du scalp, alors que l’EEG est davantage sensible

aux sources radiales. Ces deux techniques sont donc susceptibles d’apporter des informations

complémentaires sur les contributions corticales spécifiques aux processus cognitifs.

Au cours de cet exposé, nous nous intéresserons à l’apport des techniques d’imagerie

cérébrale, en particulier de la MEG et de l’EEG, dans l’étude des processus de mémoire de

travail. Nous verrons, à travers la présentation des résultats d’une étude, de quelle manière le

couplage des techniques MEG/EEG permet de mettre en évidence des processus cognitifs

distincts contribution à la réalisation d’une tâche de mémoire de travail visuo-spatiale.

II – Le Concept de Mémoire de Travail

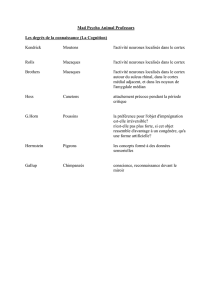

Les études en psychologie cognitive et en neuropsychologie ont mis en évidence

l’aspect multi-unitaire de la mémoire (Baddeley, 1990). Elle apparaît, en effet, être dissociée

en processus discrets, distingués selon un certain nombre d’axes incluant la capacité de

stockage (limitée en temps et en quantité d’informations versus illimitée), l’accès à la

conscience (dissociation de processus conscients versus automatiques), le type de matériel

mémorisé (verbal versus visuospatial), et les systèmes cérébraux sous-jacents. La distinction

2

la plus fondamentale et la plus largement reconnue concerne la dichotomie entre Mémoire à

Court Terme (MCT) et Mémoire à Long Terme (MLT), portant sur la durée de mémorisation

des informations.

La MLT est caractérisée par une rétention de l’information sur une période de temps

indéterminée, par une capacité de stockage illimitée, par un codage en profondeur de

l’information (cf. les niveaux de traitement de l’information), et, au niveau synaptique, par

des modifications morphologiques impliquant la synthèse de nouvelles protéines. D’un point

de vue fonctionnel, deux grands types de mémoire sont distingués au sein de la mémoire à

long terme : la Mémoire Déclarative ou Explicite, faisant appel à des processus conscients et

portant sur des informations contextualisées ou non dans le temps et l'espace (respectivement

Mémoire Episodique et Mémoire Sémantique), et la Mémoire Procédurale ou Implicite,

impliquant des processus automatiques, et caractérisée par des apprentissages dissociés de

leur contexte spatio-temporel d'acquisition.

La MCT est définie par une rétention brève de l’information, de quelques secondes à

quelques minutes, une capacité de stockage limitée, un codage plus superficiel de

l’information, et, au niveau synaptique, par une facilitation de la transmission de l’influx

nerveux (synapses hebbiennes). Le concept de MCT ou Système de Mémoire Actif a été

largement reformulé en terme de Mémoire de Travail (MdT), modèle plus heuristique pour

expliquer les observations comportementales.

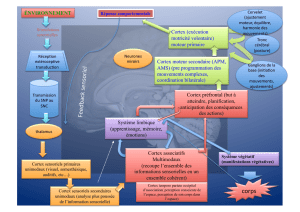

Le concept de mémoire de travail a été défini par Baddeley et Hitch (Baddeley et

Hitch, 1974 ; Baddeley, 1992) comme un système permettant de stocker et de maintenir en

mémoire à court terme des informations qui sont manipulées et utilisées lors de la réalisation

de tâches cognitives, comme la résolution de problème, la compréhension du langage, la

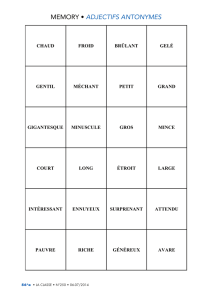

planification, …. Selon ce modèle, la rétention temporaire et la manipulation de l'information

lors de différentes tâches cognitives reposent sur le fonctionnement coordonné de trois sous-

composantes (schéma). Deux systèmes "esclaves" permettent le stockage temporaire de

l'information, soit sous forme verbale (la boucle phonologique), soit sous forme visuo-spatiale

(le registre visuo-spatial). Le système de la boucle phonologique, spécialisé dans le stockage

temporaire de l'information verbale, se compose d'un stock phonologique et d'un processus de

récapitulation articulatoire. Le registre visuo-spatial, responsable du stockage à court terme de

l'information visuo-spatiale, serait impliqué dans la génération et la visualisation des images

mentales. Il comporterait également un système de stockage de l'information visuo-spatiale et

un système de récapitulation. La boucle phonologique et le registre visuo-spatial seraient

contrôlés par un système central de gestion attentionnelle, l'administrateur central ("système

exécutif"). L'administrateur central, de capacité limitée, serait lui-même fractionné en sous-

composantes exécutives spécialisées et dissociables. Il aurait notamment pour fonction de

sélectionner les stratégies cognitives, de coordonner les informations en provenance de

différentes sources, de permettre la réalisation de deux tâches simultanément (cf. concept

d'attention divisée). L’administrateur central pourrait également affecter une partie de sa

capacité limitée de ressources attentionnelles à des opérations de stockage, afin d’accroître la

quantité d’informations pouvant être transitoirement maintenues en mémoire via les

« systèmes esclaves ». De manière générale, les fonctions exécutives portent sur la régulation

des processus opérant sur le contenu de la MdT. Ces fonctions incluent l'attention focalisée et

divisée, les processus d'inhibition liés à des informations non pertinentes, les processus de

contrôle impliqués dans la réalisation de tâches complexes, la planification de séquences de

sous-tâches dirigées vers un but (typiquement impliquées dans les tâches de type "Tour de

Londres" ou "Tour de Hanoï"), ainsi que l'accroissement des capacités mnésiques à court

terme par l'attribution de ressources de traitement supplémentaires (Baddeley, 1996).

Baddeley a proposé de distinguer au sein de l’administrateur central, d’une part, la

3

composante de planification et de contrôle (procédures de gestion) et, d’autre part, les

ressources de traitement (ressources attentionnelles).

La MdT est regroupe un ensemble de processus indispensables à la réalisation des

fonctions cognitives intégrées. Son caractère central dans la cognition a motivé un grand

nombre d'études en imagerie cérébrale.

Dans la suite de cet exposé, nous nous centrerons exclusivement sur l'analyse des

dynamiques spatio-temporelles d'activation des régions corticales impliquées dans les tâches

de MdT.

Modèle de la Mémoire de Travail de Baddeley et Hitch (1974)

III - Réseaux cérébraux impliqués dans les tâches de Mémoire de travail

A) Méthodes et paradigmes expérimentaux

Les méthodes d'études ayant permis de préciser les réseaux cérébraux sous-tendant la

réalisation des tâches de MdT incluent les enregistrements cellulaires unitaires et l'analyse des

effets des lésions chez le primate, les études neuropsycholgiques et en imagerie cérébrale

(utilisant le TEP et l'IRMf) chez l'Homme. Comme nous l'avons précisé ci-dessus, la MdT

concerne à la fois le simple maintien en mémoire d'une ou plusieurs informations pendant une

brève période temps et la manipulation de ces informations mémorisées en vue de réaliser une

tâche cognitive. Ainsi, les recherches sur la MdT incluent plusieurs dimensions, que nous

résumerons sous les termes de processus de stockage, de récapitulation et processus exécutifs.

Les études en imagerie cérébrales, fondées sur des protocoles mettant en jeu spécifiquement

chacune de ces dimensions, ont permis de révéler les régions corticales qui participent

sélectivement à ces processus. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont essentiellement basés

sur la méthode de soustraction entre une condition impliquant un processus cognitif

spécifique et une condition contrôle, et la méthode des variations paramétriques, selon

laquelle un paramètre reflétant spécifiquement un processus varie quantitativement. Les

résultats obtenus par ces deux méthodes sont congruents. Deux types de tâches sont

fréquemment employées pour étudier les processus de MdT verbale: la tâche de

"reconnaissance d'item" et la tâche de "n-back". La tâche de "reconnaissance d'item" consiste

ADMINISTRATEUR CENTRAL

(système exécutif)

gestion des ressources

attentionnelles

contrôle et coordination

des opérations

de traitement

REGISTRE

VISUO-SPATIAL

rétention des

informations

visuo

-spatiales

+

formation et

manipulation

des images mentales

SYSTEME ESCLAVE PHONOLOGIQUE SYSTEME ESCLAVE VISUO-SPATIAL

BOUCLE

PHONOLOGIQUE

rétention des

informations verbales

+

système de

répétitionsubvocale

4

à présenter aux sujets un ensemble d'items cibles à mémoriser, par exemple un ensemble de

lettres, et, après un délai de quelques secondes, à présenter un seul item, nommé l'item sonde

(une lettre); les sujets ayant à décider si l'item sonde est le même qu'un des items cibles (tâche

nécessitant une recherche en mémoire). Dans la tâche de "n-back", des lettres sont présentées

successivement, chacune étant séparée de la suivante par un délai de quelques secondes. La

tâche consiste à décider si la dernière lettre présentée est identique à celle présentée un rang

("1-back"), deux rangs ("2-back") ou 3 rangs ("3-back") antérieurement. La tâche de

"reconnaissance d'item" met principalement en jeu la fonction de stockage, alors que la tâche

de "n-back" fait appel à la fois au stockage et aux processus exécutifs (Smith & Jonides,

1999). Les tâches d'appariement avec délai impliquent les processus d'encodage, de stockage

temporaire et de "rafraîchissement" (rehearsal) de l'information. Dans les tâches de type "n-

back", les sujets doivent également manipuler l'ordre temporel d'apparition des stimuli stockés

en mémoire.

D'une manière générale, la réalisation des tâches de MdT repose sur la coopération des

aires corticales postérieures et antérieures : aires pariétales (aires de Brodmann, BA 7 et 40),

aire prémotrice (BA 6) et aires préfrontales (BA 9/46, 10, 44, 45, 47) (Cabeza & Nyberg,

2000). Les traitements verbaux et visuo-spatiaux impliquent cependant l'activation de réseaux

neuronaux distincts (Smith et al, 1996). A partir d'une synthèse des études portant sur la MdT,

nous préciserons successivement les régions corticales impliquées dans les tâches de MdT

verbale, puis visuo-spatiale.

B) Réseaux cérébraux sous-tendant la MdT verbale

La réalisation des tâches de MdT verbale, utilisant le paradigme de "reconnaissance

d'item" implique l'activation du cortex pariétal postérieur gauche (BA 40), du cortex frontal

gauche (aire de Broca, BA 44), de l'aire motrice supplémentaire gauche (partie supérieure de

l'aire BA 6) et de l'aire prémotrice gauche (partie inférieure de l'aire BA 6) (Paulesu et al,

1993; Smith et al, 1998; Smith & Jonides, 1999; Cabeza & Nyberg, 2000). Lorsque la charge

en MdT augmente (par exemple, mémorisation de six items versus trois items), l'activation du

cortex préfrontal dorsolatéral est observée. La tâche de "n-back" produit l'activation du même

cluster de régions (BA 40, 6, 44), auquel se surajoute l'activation systématique du cortex

préfrontal dorsolatéral (BA 9/46) (Smith et al, 1998; Smith & Jonides, 1999).

L’activation des aires pariétales postérieures, latéralisées dans l’hémisphère gauche,

semble refléter spécifiquement le stockage phonologique; résultat cohérent avec les études

neuropsychologiques (Shallice, 1988).

Les régions frontales gauches, aire de Broca, aire motrice supplémentaire et aire

prémotrice, par ailleurs impliquées dans la préparation du langage, reflèteraient le processus

de répétition articulatoire subvocale, permettant d’augmenter le temps de maintien en

mémoire de l’information verbale par un rafraîchissement régulier du "buffer phonologique"

(Smith & Jonides, 1998). Le rôle fonctionnel de ces régions a été confirmé par une étude

(Awh et al, 1996), utilisant une tâche de "n-back", dans laquelle deux conditions étaient

introduites: condition avec répétition subvocale des lettres (demandée explicitement aux

sujets) et condition sans répétition (tâche de suppression articulatoire). La soustraction des

deux conditions a montré que l'aire de Broca, l'aire motrice supplémentaire et l'aire prémotrice

gauche, étaient spécifiquement activées dans la condition avec répétition subvocale. D'autres

études en TEP et IRMf confirment le rôle de l'aire de Broca et de l'aire prémotrice gauche

dans le processus de répétition subvocale (Smith et al, 1996; Schumacher et al, 1996; Jonides,

1997; Cohen, 1997; Braver et al, 1997; Smith et al, 1998). Ces régions frontales gauches sont

donc impliquées dans le maintien actif de l'information en MdT.

5

D'après les résultats obtenus dans les tâches de "n-back" et d'autres tâches de mémoire

de travail verbale, les fonctions exécutives (fonctions de manipulation, d’intégration et de

contrôle), dépendantes de l’administrateur central, semblent reposer principalement sur

l’activation du cortex préfrontal dorsolatéral (aires 9/46) (D'Esposito et al, 1995; Salmon et al,

1996; Smith et al, 1998; Collette et al, 1999). D'Esposito et coll. ont mené une étude sur la

MdT verbale destinée à dissocier les régions préfrontales spécifiquement impliquées dans le

maintien et dans la manipulation de l'information (D'Esposito et al, 1999). Deux conditions

expérimentales étaient proposées, l'une consistait à mémoriser une séquence de lettres pendant

quelques secondes ("condition maintien"); dans l'autre condition, les sujets devaient non

seulement mémoriser une séquence de lettres, mais également la réordonner selon l'ordre

alphabétique ("condition manipulation"). Les auteurs rapportent l'activation des cortex

préfrontal dorsolatéral (BA 9/46) et ventrolatéral (BA 45/47) dans les deux conditions, et une

activation significativement plus intense du cortex préfrontal dorsolatéral dans la "condition

manipulation". Il semblerait que le cortex dorsolatéral soit recruté non seulement dans les

tâches impliquant la manipulation et le "monitoring", mais également lorsque la quantité

d'informations à mémoriser dépasse les capacités du "stock phonologique" (D'Esposito et al,

1999). Ainsi, les tâches de MdT verbale impliquant uniquement le maintien de l'information

en mémoire sont sous-tendues par l'activation des régions pariétales postérieures gauches et

frontales gauches (Paulesu et al, 1993; Salmon et al, 1996; Schumacher et al, 1996; Smith et

al, 1996; Smith et al, 1998; Collette et al, 1999; Smith & Jonides, 1999), et les tâches verbales

à forte composante exécutive produisent, en sus des régions précitées, l'activation unilatérale

(hémisphère gauche) ou bilatéral du cortex préfrontal dorsolatéral, (Petrides et al, 1993a,

1993; D'Esposito et al, 1995; 1998; Salmon et al, 1996; Smith et al, 1998; Collette et al, 1999;

Carpenter et al, 2000.

C) Réseaux corticaux sous-tendant la MdT visuo-spatiale

Une ségrégation fonctionnelle des traitements au niveau du système visuel a été mise

en évidence chez le primate et chez l'homme (Mishkin et al, 1983; Van Essen & Maunsell,

1983; Wilson et al, 1993; Ungerleider et al, 1994; D’Esposito et al, 1995) . La voie ventrale

est spécialisée dans le traitement des informations visuelles non-spatiales (voie du "quoi") et

la voie dorsale dans le traitement des informations spatiales (voie du "où"). Cette ségrégation

semble être préservée jusqu'au niveau des aires corticales préfrontales impliquées dans les

processus de mémoire de travail (Wilson et al, 1993; Smith et al, 1995; Goldman-Rakic,

1996; Mc Carthy et al, 1996; Courtney et al, 1996).

Les tâches de MdT visuo-spatiales activent les aires occipitale, pariétale, prémotrice et

préfrontale dorsolatéral, avec une contribution plus importante de l’hémisphère droit, alors

que les tâches de MdT visuelles (objets/formes à mémoriser) induisent l'activation des aires

occipito-temporale, inférotemporale, et préfrontale (Smith et al, 1995). Ces résultats

impliquent qu'une constellation d'aires corticales distinctes est engagée dans les processus

d'encodage et de rétention en MdT des informations de type "spatial" et "objet".

La co-activation des cortex pariétal et frontal (en particulier du cortex préfrontal

dorsolatéral droit) a été mise en évidence chez le primate lors de la réalisation de tâches

visuo-spatiales avec délai de réponse, introduisant une composante mnésique (Fuster, 1973 ;

1982 ; 1989; Goldman-Rakic et al, 1987 ; Funahashi et al, 1989; Wilson et al, 1993 ;

Friedman et al, 1994 ; Caminiti et al, 1996 ; Johnson et al, 1996). Les cellules des cortex

pariétal postérieur et préfrontal présentent une activité soutenue lors du délai de mémorisation

d’une localisation spatiale (Ungerleider et al, 1998). L'aire intrapariétale latérale semble être

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

1

/

35

100%