Doubrovsky dramaturge

14 avril 2008 Claude Coquelle p 1 sur 8

!!06 12 37 95 43!!–![email protected]

Doubrovsky dramaturge

Lorsque j’ai pour la première fois écrit à Serge Doubrovsky pour lui demander l’autorisation de

porter à la scène Le livre brisé, il m’a aussitôt répondu positivement, par un petit mot très

aimable, dans lequel il précisait « il y a déjà eu plusieurs projets d’adaptation à la scène ou à

l’écran, mais aucune n’a jusqu’à présent abouti ». Il va sans dire que cette information était un

peu intimidante : allions-nous réussir là où d’autres, sans doute mieux armés que nous en

ressources de toutes sortes, avaient dû abandonner ? Dans les mois qui ont suivi, alors que

nous baignions entièrement dans cette aventure extrêmement intense, sur le plan intellectuel,

mais aussi émotionnel, existentiel, moral, etc., il nous est même arrivé d’être sensibles aux

résonances éventuellement irrationnelles de cette information : ce « livre monstre1 » serait-il

porteur d’une sombre malédiction, vouant à l’échec, voire aux pires tourments ceux qui osaient

tenter de se l’approprier, comme la momie Inca des Sept boules de cristal ?2

Plus sérieusement, cette information est restée dans mon esprit comme une énigme : comment

est-il possible que le potentiel dramatique extraordinaire du livre brisé, et plus généralement

de l’œuvre autofictionnelle de Serge Doubrovsky n’aient pas été plus souvent exploités ?

Je rapprocherai cette question d’une autre, que Denis Guenoun avait choisie comme titre d’un

ouvrage à mes yeux essentiel : le théâtre est-il nécessaire ?3 Cet essai est consacré à ce qu’il

est convenu d’appeler la « crise » du théâtre contemporain. Selon Guenoun, elle provient de ce

que le régime sous lequel le théâtre a existé, dans nos sociétés, pendant quelques siècles, est

devenu aujourd’hui impraticable. Ce régime était celui de la représentation : l’acteur joue un

personnage dont il est bien distinct, et auquel il ne peut s’identifier que grâce à cet écart bien

affirmé ; le public se fond en un spectateur, sujet abstrait coupé de toute détermination sociale

et négation de toute hétérogénéité interne ; le spectateur s’identifie au personnage, qui lui

permet de vivre par procuration ce que le public ne peut vivre lui-même. Après avoir évoqué le

théâtre antique, qui reposait sur des bases tout à fait différentes (ce qui nous permet de

mesurer le caractère historiquement daté, donc provisoire, de notre vision habituelle), Guenoun

montre que, aujourd’hui, le théâtre ne peut plus reposer sur un tel régime. Et cela

principalement en raison de la diffusion et du perfectionnement du cinéma : celui-ci dispose,

pour remplir le programme de la représentation, de moyens expressifs qui lui donnent une

puissance et une efficacité sans commune mesure avec les meilleures représentations théâtrale.

A vouloir continuer à lutter sur ce terrain, le théâtre est perdant d’avance : il sera conduit

immanquablement à la faillite ou, malheureusement bien plus souvent, à l’ennui.

Pourquoi alors le théâtre subsiste-t-il ? Pourquoi les spectateurs continuent-ils à se rendre

dans ces lieux pour y passer des heures pas toujours très passionnantes ? Uniquement dans

une visée de distinction sociale, comme le suggérerait Bourdieu, ou pour y vivre une des ces

expériences grégaires devenues aujourd’hui trop rares (le même mouvement qui mène les

foules aux match de football ou sur le bord des défilés) ?

1 Rappelons que c’est ainsi qu’il était désigné, au moment de sa parution, par un bandeau ajouté au volume.

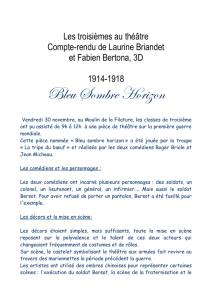

2 L’aventure a finalement abouti, pour trois représentations données en avril 2006 au théâtre Le garage, à Roubaix, que

je remercie une fois encore pour son accueil. Les comédiens étaient Laurence Brassart, Claude Coquelle, Thibaud

Defever, Isabelle Haas, Sarah Pheulpin, François Rose.

3 Denis Guenoun, Le théâtre est-il nécessaire!?, Circé «!penser le théâtre!», 1997

p 2 / 8

Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc

Pour Guénoun, ces réponses passent à côté de l’essentiel : la transformation profonde du sens

de l’expérience théâtrale avec l’émergence d’un nouveau régime dramatique, qu’il résume

ainsi : « Le théâtre est, désormais à nu, le jeu de la présentation de l’existence dans sa justesse

et sa vérité » (p 163)

Mon hypothèse est que l’on trouve, dans les œuvres autofictionnelles de Doubrovsky, et tout

particulièrement dans Le livre brisé, tous les ingrédients nécessaires pour élaborer un théâtre

répondant à cette définition, et donc un théâtre répondant aux exigences de notre époque. Je

relèverai cinq caractéristiques de ces textes, des plus généralement présentes dans l’écriture

Doubrovskienne aux plus particulières au Livre brisé.

1. La musique des mots

Il y a d’abord, bien sûr, la langue de Doubrovsky, sa manière particulière d’agencer les sons et

les rythmes, et qu’il décrit ainsi, en la qualifiant d’écriture consonantique : « Je laisse les mots

s’accrocher les uns aux autres selon leur son, selon leur sens. Il y a des associations de mots

comme il y a, en analyse, des associations d’idées. C’est une écriture automatique. Je joue

quand même avec le signifiant et cela provoque un type d’écriture très particulier, qui est le

jeu : jeux de mots mais surtout le jeu des mots ». Je ne rentrerai pas dans la description

technique de ce style, qui a été développée avec beaucoup de précision dans plusieurs autres

communications de ce colloque. Je voudrais par contre insister sur sa portée expressive.

Doubrovsky lui-même, et quelques commentateurs, la réfèrent à son expérience de la

psychanalyse : ce serait la seule forme capable de rendre compte de la spécificité de la vie

psychique inconsciente. Cela suppose une adhésion à la psychanalyse que je ne partage pas, et

vis-à-vis de laquelle Doubrovsky lui-même semble avoir pris aujourd’hui ses distances.

Bien plus probante me paraît la référence à la musique, qu’il aborde immédiatement après dans

l’entretien déjà cité, pour justifier son usage parfois très spécifique de la ponctuation : « Un

texte, c’est un mouvement musical. La ponctuation classique ne permet pas d’élaborer la

musique du langage qui correspond aux soubresauts, à la rapidité ou au ressassement de la

vie mentale, subjective. Je ne fais pas cela pour être moderne, ce n’est pas une recherche

formelle, c’est un besoin ; c’est mon solfège4. »

De fait, si l’on cherche d’autres exemples d’écriture comparable, c’est bien du côté de la

musique qu’on les trouvera, plus spécifiquement du côté du lyrique, alliance de musique et de

mots, de l’opéra de Wagner (en particulier dans L’anneau du Nibelung) à la chanson (on

pourrait citer de nombreux passages de Bobby Lapointe ou de Nougaro, par exemple).

Aujourd’hui, le rapprochement qui s’impose avec le plus d’évidence, malgré l’ampleur du fossé

social qui sépare les deux univers, est le slam. Quand, pour ne citer qu’un exemple, Grand

Corps Malade déclame : « c’est pas du Shakespeare, mais j’sais qu’y a pire », comment ne pas

faire le rapprochement avec les « alors, qui ? avant Kay, quoi ? » ou « je me scrute l’occiput, je

fore mon for intérieur » et autres « libations ad libitum5 » ?

Tout cela peut paraître bien futile rapporté aux références psychanalytiques, philosophiques ou

littéraires, mais pour une pratique théâtrale soucieuse de relever les défis décrits par Guénoun,

4 Entretien paru dans le n°10 des Moments littéraires

5 Toutes les citations sans référence proviennent du Livre brisé et figuraient dans l’adaptation que nous avons portée à la

scène.

p 3 / 8

Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc

c’est une base essentielle, car elle permet de porter à la scène, de donner à voir et à entendre

cette dimension sensible de l’existence « désormais à nu » qu’est l’articulation du verbe et du

corps.

Car quel dommage de réserver des phrases telles que celles-là à la lecture silencieuse ! Opéra,

chanson, slam sont avant tout des arts de la scène, et le texte Doubrovskien semble destiné à

les rejoindre au plus vite sur le plateau. Un tel langage porte littéralement les corps des

comédiens, cette écriture « en rafales de mitraillette » les entraîne dans un rythme plus proche

de la danse que des laborieuses conversations du théâtre classique.

Dans notre travail d’adaptation, nous nous sommes efforcés de valoriser au maximum cette

potentialité, en privilégiant, dans la sélection du texte, les passages les plus « percussifs ». Mais

aussi en faisant le choix, qui s’est d’emblée imposé à nous, d’un accompagnement musical

continu par un musicien improvisant sur scène aux côtés des acteurs (après avoir un moment

cherché du côté des percussions, nous avons finalement opté pour la guitare : dans la première

partie, la basse prenait pratiquement la place des percussions tout en disposant de ressources

mélodiques parfois précieuses ; dans la seconde partie, la guitare électrique prenait le relais

comme, dans le texte du narrateur, la plainte succède à la déclamation).

2. Le jeu des styles

La deuxième caractéristique immédiatement apparente du texte Doubrovskien est son

hétérogénéité. Elle apparaît au simple feuilletage d’un livre : d’un chapitre à l’autre, parfois à

l’intérieur d’un même chapitre, l’apparence typographique change sensiblement, comme si l’on

avait fait un collage de textes de natures différentes, voire de langues aux écritures

différentes : parfois manquent les majuscules en début d’alinéa, début qui se trouve parfois

reporté en milieu de ligne ; parfois manquent totalement les ponctuations ; ou bien l’espace

normal est remplacé par un blanc plus important ; ou bien encore on voit apparaître de

nombreux passages en italique, ou des mots en capitales. Et, bien entendu, cette variété des

apparences correspond à une variété des postures expressives : on passe de la description ou

du récit le plus construit au flux de pensée le plus désordonné, de la narration à la première

personne au dialogue rapporté (et généralement commenté à chaque réplique), de la plainte la

plus triste à la blague la plus légère, etc.

On est bien loin de ce qui est l’un des carcans dont cherche à se libérer le théâtre

contemporain : la codification classique des genres. Tragédie, comédie, tragicomédie… nous

avons tous appris les définitions à l’école. Éventuellement, on ajoute des sous-genres, ou des

genres plus récents (le burlesque, l’absurde…) ou plus anciens (l’épopée, le conte…).

Nombreux sont les praticiens et les amateurs de théâtre qui se sentent aujourd’hui à l’étroit

dans ces catégories : s’il s’agit de montrer le jeu de l’existence, la première exigence semble

être de la montrer dans toute ses ambiguïtés. L’existence n’est ni tragique, ni comique, ni

tragicomique, ni burlesque, ni absurde, ni épique : on peut dire qu’elle n’est rien de tout cela,

mais on peut la regarder comme un peu tout cela à la fois.

D’où le plaisir que nous avons pu prendre (et tenter de partager) à mélanger dans une seule

représentation autant de genres que possible, en nous appuyant sur toute la gamme disponible

dans le texte du Livre brisé : on commence, avec la demande en mariage, par de véritables

scènes de boulevard (que nous avions un moment envisagé de compléter par une séance vidéo

de style sitcom) ; on glisse, avec le mariage lui-même, dans le pur burlesque (que nous avons

renforcé en incluant une séance vidéo jouant sur le contraste entre le texte, évoquant les rues

p 4 / 8

Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc

de New-York, et les lieux où se trouvait le théâtre et où nous avons tourné : les rues de

Roubaix) ; puis s’enchaînent quelques scènes de « conversation au salon » « à la Tchékhov »

avant de virer au drame psychologique, avec l’expérience de l’IVG ; pour souligner la joie de Ilse

lorsque Serge consent à conserver un enfant, nous avons introduit une séquence de comédie

musicale, en utilisant « j’aime une Tyrolienne » des Comedian Harmonist, reprise par

l’ensemble de la troupe ; aussitôt après, nous sommes en pleine tragédie, avec la mort

d’Alexandre et les scènes de « beuveries » et de violence ; finalement, toute la seconde partie

baigne dans une ambiance « théâtre d’avant garde post-moderne ».

Jouer ainsi avec les codes est d’abord, bien sûr, une source de satisfaction esthétique. Nous

avons également pu l’utiliser pour mieux marquer le mouvement général de la pièce, de son

début à sa fin, qu’on pourrait décrire comme un glissement progressif vers la catastrophe :

commencer dans le rire et finir dans les coups et les larmes permet de faire vivre physiquement

aux spectateurs ce qu’a été l’expérience des personnages.

Plus sérieusement, la variation des styles est un moyen de déclencher cette distanciation que

Brecht appelait de ses vœux pour le théâtre en général : il s’agit de rappeler à tout moment que

ce que nous avons sous les yeux, ce n’est pas la réalité mais une représentation codée de la

réalité. Et que, si on avait voulu, on aurait pu tout raconter comme une comédie ou tout comme

une tragédie ou une histoire absurde… et donc que toutes les autres conventions de

représentation, au spectacle comme dans les vie ordinaire, sont elles aussi arbitraires et

peuvent être analysées et discutées.

C’était tout particulièrement important dans le cas du Livre Brisé, dans la mesure où il s’agit

d’une œuvre autobiographique, donc où le narrateur se présente comme relatant des faits réels

de sa propre vie. Or, en l’occurrence, il s’agit pour une bonne partie de faits qui peuvent

heurter, et dans lesquels le narrateur-auteur donne de ses propres attitudes et comportements

une image singulièrement peu flatteuse. Autant le genre autobiographique impose d’identifier

l’auteur et le narrateur, autant il reste essentiel de bien distinguer ceux-ci du personnage, qui

est bien une création de l’auteur, qui s’appuie évidemment sur des caractéristique réelles de

son modèle, mais qui les sélectionne, les agence et les formule comme il l’a jugé bon, et

certainement pas « comme c’était ». C’est tout particulièrement clair dans ce sous-ensemble du

genre autobiographique qu’est l’autofiction, où l’auteur recrée totalement certaines scènes, en

particulier des dialogues qui n’ont pas pu se dérouler ainsi dans la réalité, mais que le

spectateur risque de prendre pour argent comptant parce qu’il les a sous les yeux : il est

essentiel de rappeler à tout moment qu’on est dans l’ordre du « on fait comme si », comme

dans ces jeux d’enfants qui commencent par un « on dirait qu’on serait… ».

3. Le regard et la honte

Le genre autobiographique est né en se présentant lui-même comme un genre difficile (à

écrire) : on se souvient que Rousseau, qui pensait n’avoir pas de prédécesseur, affirmait aussi

ne pas pouvoir avoir non plus de successeur tant il lui semblait que peu de gens auraient le

courage de respecter l’exigence de dévoilement et de sincérité qu’il s’était imposée. On sait,

par de nombreux travaux critiques, qu’il est loin d’avoir été si loin qu’il le prétendait dans ce

projet de vérité « sans fard, sans slip, sans cache sexe », ce qui a ouvert parmi ses successeurs

(qui se sont finalement révélés extrêmement nombreux) une sorte de compétition à celui qui

irait le plus loin dans le fait de « repousser les limites du dicible ».

p 5 / 8

Claude Coquelle!–!14/04/08 Doubrovsky dramaturge.doc

Bizarrement, ce qui était présenté par Rousseau comme un projet à la fois héroïque, par le

courage qu’il demandait, et hautement moral dans sa visée est aujourd’hui souvent décrié dans

des termes diamétralement opposés : on reproche aux « littératures de l’ego » d’être à la fois

bien trop faciles et moralement suspectes. Retrouvant une inspiration moraliste qu’on aurait pu

croire dépassée depuis longtemps, on établit volontiers des parallèles avec la masturbation,

symbole de faiblesse de caractère et d’hédonisme irresponsable et asocial. Et bientôt le mot est

lâché : narcissisme, ce nouveau pêché capital qui réduirait à zéro la valeur de toute cette

littérature. Doubrovsky lui-même semble souvent parfois vouloir confesser ce péché (« moi

m’aime » ou « tu es au milieu de ton livre, et je n’en vois pas le centre – je trouve qu’il est assez

centré sur moi ») mais il en joue avec tant d’humour et de virtuosité que le moraliste ne peut

que se sentir désarmé, et lui accorder l’admiration qu’il sollicite.

Et tant mieux car, quoiqu’on en dise, se donner à voir n’est pas chose si facile que cela. Les

anciennes censures peuvent s’être un peu retirées, nous n’en sommes pas moins toujours aussi

sensible à la puissance du regard des autres sur nous. Narcissisme, voire exhibitionnisme ?

Pourquoi pas. Quel mal y aurait-il, après tout, à prendre du plaisir à provoquer l’admiration des

autres, voire à les bousculer en leur mettant sous les yeux des réalités un peu perturbantes ?

Mais il faut aussi compter avec l’autre volet de l’expérience : celui qui ouvre sur l’expérience de

la honte, lorsque nous confrontons la vérité de notre existence au regard désapprobateur

d’autrui. Il me paraît incontestable que Doubrovsky est un des auteurs qui, avec quelques

contemporains nettement plus jeunes, a poussé le plus loin la prise de risque en la matière.

Une prise de risque qui est en quelque sorte virtuelle quand il s’agit de littérature (puisque

l’auteur ne sera pas là quand le lecteur le découvrira tel qu’il ose se montrer), mais qui devient

très concrète dans le spectacle vivant. C’est ce que jamais le cinéma ne pourra prendre au

théâtre : cette présence réelle, corporelle, du comédien, à quelques mètres, devant les yeux du

spectateur, au point que celui-ci peut imaginer le toucher, et difficilement échapper au risque

d’être touché à son tour. On sait la vogue de la nudité qui a touché le théâtre et tout le

spectacle vivant (danse, cirque, performance) précisément à l’époque où se mettait en place la

crise dont nous parlions : c’est que c’est peut-être le meilleur symbole du passage de la

représentation (difficile aujourd’hui d’être encore bouleversé par la photographie d’un corps

nu) à la présentation de l’existence elle-même (difficile de ne pas être bouleversé quand ce

corps nu est là, devant moi).

Parmi les œuvres de Doubrovsky, le Livre brisé occupe à coup sûr une place à part, tant ce que

l’auteur-narrateur donne à savoir de lui-même est dérangeant. Si nous croyons ce qu’il nous en

dit, voilà que nous avons sous les yeux un homme qui vit avec une femme simplement parce

qu’il est incapable de supporter la solitude, qui souhaite l’épouser pour des raisons fiscales, qui

lui impose d’avorter de l’enfant qu’elle désirait mettre au monde, qui se désintéresse d’elle

lorsqu’elle fait un fausse-couche dramatique, qui la frappe à plusieurs reprises et qui la

fragilise en lui donnant à lire ce qu’il écrit d’elle au point que, peut-être, cela la conduit à la

mort. Même si, encore une fois, nous prenons bien garde de ne pas oublier que c’est lui qui le

dit, que c’est lui-même qui a choisi de se présenter ainsi (dans la continuité d’un parti pris

d’autodérision qui marquait déjà ses œuvres précédentes, mais redoublé peut-être cette fois

d’une pulsion d’autopunition ou de purgation), il est impossible de ne pas être troublé à la

lecture. Mettre en scène un tel dévoilement, ce qui revient en quelque sorte à redoubler l’acte, a

été pour nous une expérience extrêmement troublante. Et de nombreux retours nous ont

amenés à penser que les spectateurs y ont été eux aussi très sensibles.

C’est pour souligner la place centrale de cette épreuve humaine essentielle de l’affrontement de

la honte devant le regard d’autrui que l’affiche du spectacle montrait… un regard (celui de l’une

des comédiennes interprétant le personnage d’Ilse). Et c’est pour la même raison que nous

avons placé en exergue des « programmes » distribués aux spectateurs dans la salle, le

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%