Aux origines de la Seconde Guerre mondiale Les tensions

1 – LA FRANCE DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE

(8 HEURES)

N.B. : ce cours introductif rappelle un certain nombre d’éléments de culture historique,

supposés connus, sur les grandes lignes de la Seconde Guerre mondiale, mais sera principalement

centré sur la France. Il fait partie de l’actuel programme des classes de Première S, ES, L.

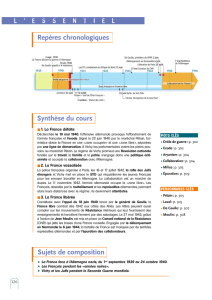

Aux origines de la Seconde Guerre mondiale

Si les responsabilités du déclenchement de la Première Guerre mondiale demeurent assez

partagées entre les différentes puissances européennes, le rôle de l’Allemagne nazie et du Japon est

incontestable pour expliquer dans les années 1930 la marche au second conflit mondial. Ses

origines sont liées aux coups de force des régimes autoritaires*, voire totalitaires*, européens et

japonais dans un atmosphère de tensions et de frustrations internationales, où le pacifisme

longtemps dominant des opinions publiques et des gouvernements des pays démocratiques

européens se nourrit des souvenirs douloureux du premier conflit mondial. En voici les principales

étapes.

Les tensions internationales

La fin des espoirs de paix

La crise économique qui débute en 1929 aux États-Unis remet en question la détente

internationale perceptible durant les années 1920 : chaque pays se replie sur lui-même et entend

résoudre ses problèmes économiques et sociaux aux dépens des autres (protectionnisme, guerre

économique).

La production d’armement et l’expansion extérieure, voire la guerre (après 1936), sont

parfois envisagées comme des solutions pour ouvrir les marchés étrangers et rassembler les

populations autour d’un but précis en encourageant un nationalisme agressif et fortement

xénophobe* (hostile aux étrangers).

Cette instabilité met à mal les équilibres précaires issus des traités qui ont clos la Première

Guerre mondiale, dont celui de Versailles* imposé en 1919 à l’Allemagne vaincue, accusée, non

sans excès, d’être responsable de la Première Guerre mondiale. Ainsi, la République de Weimar*

née en 1918 et fragilisée par une crise économique, sociale et politique cède-t-elle la place au

régime nazi* après la prise du pouvoir par Adolf Hitler* (30 janvier 1933).

Dans toute l’Europe centrale et orientale remodelée par les traités de 1919, les fragiles

régimes démocratiques sont rapidement remplacés par des dictatures nationalistes, souvent

militaires (Hongrie, Pologne, Yougoslavie, États baltes, Bulgarie, Grèce, Roumanie…) [carte de

l’Europe en 1938].

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)

2

L’agressivité des régimes fascistes ou autoritaires

Dès 1931, le Japon attaque la Manchourie (nord-est de la Chine) : la SDN* (Société des

Nations) ne réagit pas. Il attaque ensuite la République de Chine en 1937, ce qui marque le début

réel de la Seconde Guerre mondiale.

En 1934, l’Allemagne quitte la SDN* et dénonce le Traité de Versailles* : Hitler veut

agrandir l’« espace vital » (Lebensraum*) du pays pour créer une « Grande Allemagne »,

notamment vers l’Est majoritairement peuplé de Slaves (Pologne) et vers l’Autriche (Anschluss*)

[carte de l’Europe en 1938].

L’Italie du dictateur Mussolini*, au pouvoir depuis 1922, prétend dominer la Méditerranée et

se lance à la conquête de colonies en Afrique (elle annexe par la force l’Ethiopie en 1935) : elle

s’éloigne de la France et du Royaume-Uni pour se rapprocher de l’Allemagne (1936 : « axe Rome-

Berlin »*).

Les coups de force des dictatures (1936-1939)

La remise en cause du Traité de Versailles par l’Allemagne

Hitler réorganise l’armée pour en faire un instrument docile et puissant, développe l’industrie

d’armement et l’aviation (Luftwaffe*). En mars 1936, l’armée allemande occupe la Rhénanie* en

principe démilitarisée depuis le traité de Versailles* : bien que supérieurs militairement, la France,

en pleine période électorale, et le Royaume-Uni, ne souhaitant pas s’engager dans un nouveau

conflit, ne bougent pas ; le coup de bluff nazi a réussi.

La guerre d’Espagne (1936-1939)

Après le succès de la gauche (Front populaire*) aux élections législatives de 1936 en

Espagne, les militaires (général Franco*) associé aux conservateurs se soulèvent contre le

gouvernement légal républicain. Les grandes puissances décident de ne pas intervenir (non

intervention*). En réalité, Italie et Allemagne appuient militairement Franco et testent les armes et

les tactiques de la guerre à venir (bombardement aérien de Guernica* en 1937). La France laisse

transiter des armes destinées aux Républicains.

L’aide de l’URSS de Staline* (très mesurée) et des combattants volontaires étrangers (les

« Brigades internationales »*) au gouvernement républicain, par ailleurs divisé, ne suffisent pas :

après de violents combats, la guerre civile se solde par l’installation de la dictature conservatrice

franquiste en 1939 et l’exil d’une partie des combattants et dirigeants républicains espagnols,

notamment en France.

L’annexion de l’Autriche (mars 1938)

Ayant poussé par ses menaces le chancelier autrichien à la démission au profit du parti pro-

nazi, Hitler réalise l’Anschluss* en mars 1938 et se fait acclamer à Vienne. Le Royaume-Uni,

favorable à une révision partielle du traité de Versailles* en faveur de l’Allemagne, réagit peu et la

France ne peut que s’incliner : le rapport de forces leur est devenu défavorable.

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)

3

L’abandon de la Tchécoslovaquie par le Royaume-Uni et la France (septembre

1938)

Hitler prétend annexer en septembre 1938 le territoire tchécoslovaque des Sudètes, peuplé en

majorité de personnes de langue allemande travaillées par les nazis [carte de l’Europe en 1938].

Les Tchèques mobilisent leurs soldats, soutenus par leur allié français. Pour éviter de déclencher la

guerre, le Premier ministre anglais Chamberlain suggère à Mussolini* de proposer une conférence

internationale sur la Tchécoslovaquie. Elle réunit à Munich les 29 et 30 septembre 1938 Hitler,

Mussolini, Chamberlain et le président du Conseil français Edouard Daladier* (mais ni les

Tchèques, ni l’URSS de Staline*) : pour éviter une guerre qu’ils savent mal préparée et en partie

refusée par leurs opinions publiques, Anglais et Français cèdent à nouveau à Hitler, qui peut

annexer le territoire des Sudètes. La Tchécoslovaquie perd ses défenses et ne va pas tarder à être

démembrée sans combat par l’Allemagne, la Pologne et la Hongrie. L’opinion est majoritairement

soulagée, mais une partie d’entre elle critique l’abandon de Munich qui ôte tout crédit aux alliances

françaises et anglaises.

Une dernière série d’annexions conduit à la guerre

La Tchécoslovaquie disparaît rapidement de la carte [carte de l’Europe en 1938] après

l’indépendance de la Slovaquie (mars 1939) qui passe sous influence allemande et la transformation

par la menace de ce qui reste de l’État tchèque en protectorat de Bohême-Moravie rattaché à

l’Allemagne. Mussolini en profite pour envahir l’Albanie (avril 1939) et s’allier militairement à

Hitler (le « Pacte d’acier »).

Conscients que la politique d’apaisement* (appeasement) a échoué, les dirigeants français

et anglais décident de garantir les frontières de la Pologne, prochaine victime des ambitions

hitlériennes [carte de l’Europe en 1938]. Hitler revendique la ville-libre de Dantzig pour réunir la

Prusse orientale au reste de l’Allemagne, dont elle est séparée par le « corridor de Dantzig », et

empêcher tout accès de la Pologne à la mer . À la surprise générale compte tenu des oppositions

idéologiques jugées irréductibles entre les deux systèmes politiques, l’Allemagne parvient à signer

avec l’URSS de Staline un pacte de non-agression (23 août 1939) : Hitler n’aura pas à se battre sur

deux fronts, Staline gagne du temps et un protocole secret annexé au pacte prévoit le partage de la

Pologne et des États baltes (Lituanie, Lettonie, Estonie) entre les deux puissances [carte de

l’Europe en 1938].

Lorque l’Allemagne attaque la Pologne le 1er septembre 1939 après une provocation nazie,

France et Royaume-Uni lui déclarent la guerre le 3 septembre : la Seconde Guerre mondiale débute

officiellement en Europe.

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)

4

Les grandes phases de la guerre dans le monde (1939-1945)

Les succès de l’Axe (1939-1941)

Les forces en présence

France et Royaume-Uni disposent à moyen terme de la supériorité économique (industrie,

flotte de guerre, approvisionnements, empires coloniaux) et démographique (réserves de soldats).

L’Allemagne a une supériorité militaire à court terme sur ses adversaires, qui ont engagé plus

tard leur réarmement : pas pour l’effectif ou le matériel (sauf pour certains types d’avions, comme

les bombardiers en piqué Stuka), mais dans la manière d’utiliser ses forces.

Français et Anglais veulent gagner du temps et adoptent des stratégies défensives (ligne

Maginot*) pour limiter les pertes humaines. Hitler, qui a peu de réserves et entend éviter de faire

subir aux Allemands les effets directs d’un conflit, veut une guerre courte et choisit la tactique de la

« guerre-éclair » (Blitzkrieg*), qui consiste à utiliser massivement des chars et des troupes

motorisées et cuirassées (Panzerdivisionen) pour percer rapidement le front et désorganiser

l’ennemi.

Vers la défaite française (1939-1940)

L’élimination de la Pologne (septembre 1939)

Les forces sont disproportionnées entre les 63 divisions allemandes, techniquement

supérieures, et les 40 divisions polonaises, prises en tenaille : malgré une vive résistance, les

Allemands occupent Varsovie et la Pologne capitule le 6 octobre. Entre temps, le 17 septembre,

conformément au pacte germano-soviétique, l’URSS attaque la Pologne et récupère certains

territoires perdus en 1921 [carte de l’Europe en 1942]. L’Allemagne occupe le reste et conserve un

« gouvernement général de Pologne » (Cracovie et Varsovie) dirigé par un nazi qui instaure un

régime de terreur : les élites polonaises sont systématiquement éliminées par Allemands et Russes.

La « drôle de guerre » à l’Ouest (septembre 1939-mai 1940)

La période s’étendant de la déclaration de guerre à l’attaque allemande à l’Ouest, connue sous

le nom de « drôle de guerre »*, se révèle pleine d’ambiguïtés : l’adversaire n’apparaît pas aussi

nettement qu’en 1914. Le pacte germano-soviétique* trouble l’opinion, dont une partie voit

ressurgir le spectre du bolchevisme* ennemi des démocraties, et le parti communiste*, dissous

depuis le 26 septembre, désorganisé par la répression, mais dont maints militants sont pris à rebours

dans leurs convictions antinazies par la nouvelle ligne politique du PC qui ne fait plus de différence

entre Daladier et Hitler. Les prises de position des hommes politiques “munichois”, la force du

courant pacifiste, l’ampleur des crises politiques des années trente brouillent la perception du

danger immédiat. Ces divisions ne cessent pas après l’entrée en guerre, y compris au sein du

gouvernement ; l’inaction forcée imposée aux troupes par l’absence d’initiatives hitlériennes

directes contre la France jusqu’au printemps 1940 (pour des raisons météorologiques) et les

proclamations rassurantes de Daladier anesthésient encore davantage les Français. Les

Britanniques, eux, sont à présent résolus à la lutte.

La France, l’Europe et le monde depuis 1939 (J.-P. Barrière)

5

Les dirigeants alliés, traumatisés par les hécatombes de l’été 1914, attendent que leur effort

de réarmement, la mise sur pied de l’armée de terre anglaise et leur supériorité à long terme portent

leurs fruits. Hitler, débarrassé de tout ennemi de revers à l’Est, a le temps de ramener ses troupes

vers l’Ouest pour préparer ses offensives. Faute de l’attaquer de front, les franco-britanniques,

financièrement solidaires, cherchent à affaiblir le IIIe Reich* par des stratégies périphériques [carte

de l’Europe en 1938] : soutien enthousiaste à la Finlande qui tient tête à l’URSS (décembre 1939-

mars 1940), volonté de couper la “route du fer” suédois vers l’Allemagne en débarquant un corps

expéditionnaire dans le port norvégien de Narvik (avril-mai 1940). Mais la défaite finlandaise et la

rapide occupation par l’Allemagne du Danemark, puis de la Norvège (avril 1940), et des États

baltes par l’URSS (juin 1940), ruinent ces espoirs. Les critiques s’amplifient contre Daladier : la

Chambre des Députés* s’abstient massivement lors du vote d’un ordre du jour de confiance* le

20 mars 1940. Paul Reynaud*, jugé plus énergique, le remplace le lendemain, mais son

gouvernement, toujours partagé entre partisans d’une paix de compromis et bellicistes, ne dispose

que d’une étroite majorité au Parlement. Rien ne change, sinon l’engagement réciproque avec le

Royaume-Uni de ne pas conclure d’armistice séparé avec l’Allemagne. Contrairement à la

Wehrmacht*, les forces franco-anglaises manquent d’unité de commandement ; même dans l’armée

française, des divergences existent, notamment entre son commandant en chef, le général

Gamelin*, partisan de la défensive, et le général Georges, dirigeant les armées du Nord-Est. De fait,

le potentiel de résolution, perceptible chez les Français à l’automne 1939, a été gaspillé.

L’effondrement français (10 mai – 22 juin 1940)

Le 10 mai, Hitler lance une offensive générale sur les Pays-Bas et la Belgique neutres,

mettant l’accent sur les nœuds de communication. Comme prévu, croyant y voir une répétition

élargie du plan Schlieffen* de 1914, les Alliés viennent au secours des Belges et des Néerlandais.

Mais, simultanément, conformément au plan Manstein*, Hitler concentre 9 divisions blindées dans

les Ardennes (réputées “infranchissables” par le maréchal Pétain*), à la charnière du dispositif

français, entre les troupes montées vers le Nord-Ouest et la ligne Maginot. Mal protégée, la Meuse

est franchie le 13 près de Sedan et, le 15, les blindés de Guderian*, appuyés par des

bombardements aériens, réalisent une percée qui s’élargit rapidement. Obliquant vers l’Ouest dans

un mouvement tournant, les divisions allemandes, dont la vitesse de déplacement et la

concentration créent la panique dans les rangs français, atteignent la Manche le 20 mai. Deux jours

auparavant, Reynaud* avait renforcé ses pouvoirs, mais confié à Pétain* la vice-présidence du

Conseil. Dès le 10 mai, Winston Churchill* avait remplacé Chamberlain* dans ses fonctions de

Premier ministre britannique.

Les contre-offensives lancées du 21 au 25 mai par le nouveau généralissime Weygand*

échouent, faute de coordination et de tactique adaptée : le 28, les Belges capitulent. Profitant d’une

erreur de Hitler qui freine ses troupes, les armées franco-anglaises du Nord, encerclées, peuvent se

replier sur Dunkerque pour évacuer ce qui peut l’être : jusqu’au 3 juin, dans des conditions

épouvantables, 350 000 hommes (dont plus de 100 000 Français) gagnent l’Angleterre.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%