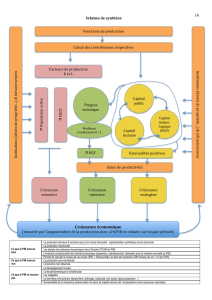

CHAPITRE 2 : CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT

CHAPITRE 2 : CROISSANCE ET DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DURABLE

Date : du lundi 17/09 au lundi 08/10 (3 semaines) FINIR AVANT LA TOUSSAINT

CHAP 2 : Le développement humain et durable

Prog ECO 3.1 et 3.2

ECO 1.1 - On montrera que le PIB ne reflète pas l’évolution du niveau de vie des populations et qu’il convient de se

référer à d’autres indicateurs.

On soulignera à ce propos que le PIB n’a pas été conçu pour évaluer la soutenabilité de la croissance.

ECO 3.1 - Après avoir souligné que le développement et le bien-être ne se résument pas à la croissance

économique on montrera, en illustrant par des exemples, que le bien-être des populations résulte de l’interaction

de quatre types de capital (naturel, physique produit, humain, social et institutionnel).

On expliquera pourquoi l’analyse économique du développement durable, qui se fonde sur la préservation des

possibilités de développement pour les générations futures, s’intéresse au niveau et à l’évolution des stocks de

chaque type de capital (accumulation et destruction) ainsi qu’à la question décisive du degré de substitution entre

ces différents capitaux.

On évoquera, à l’aide d’exemples, les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique

(épuisement des ressources énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la

concentration des gaz à effet de serre, etc.).

ECO 3.2 - L’exemple de la politique climatique permettra d’analyser les instruments dont disposent les pouvoirs

publics pour mener des politiques environnementales. En lien avec le programme de première sur les marchés et

leurs défaillances, on montrera la complémentarité des trois types d’instruments que sont la réglementation, la

taxation, les marchés de quotas d’émission. On remarquera que, si les marchés laissés à eux-mêmes ne peuvent

résoudre les problèmes, ils peuvent constituer un instrument d’action si le contexte institutionnel adapté est mis en

place.

Idée de TD : TD Tragédie des biens communs, dilemme du prisonnier et capital social

Magnard p152 Jeu dilemme du prisonnier + rôle du K social

Table des matières

I/ Croissance et bien-être : être riche rend-il heureux ? ............................................................................................................... 2

A/ La croissance n’engendre pas nécessairement le bonheur : le concept de Développement humain ................. 2

B/ La croissance pose des problèmes écologiques : le concept de Développement Durable ..................................... 4

II/ Qu’est-ce que le bien-être ? ......................................................................................................................................................... 6

A/ Les difficultés à mesurer le bien-être....................................................................................................................................... 6

1/ Limites du PIB ............................................................................................................................................................................ 6

2/Limites de l’IDH .......................................................................................................................................................................... 7

B/ L’analyse économique du bien-être à partir de l’interaction de plusieurs types de capitaux................................... 8

C/ Des pistes pour mieux mesurer le bien-être........................................................................................................................... 9

III/ Comment assurer un développement durable ? .................................................................................................................. 11

A/ Soutenabilité forte VS soutenabilité faible ........................................................................................................................... 11

B/ Les politiques climatiques ........................................................................................................................................................ 13

1/ Obliger à ne plus polluer : le rôle de la réglementation ................................................................................................ 13

2/ Inciter à ne plus polluer : les instruments économiques ................................................................................................. 13

I/ Croissance et bien-être : être riche rend-il heureux ?

A/ La croissance n’engendre pas nécessairement le bonheur : le concept de Développement

humain

Après avoir souligné que le développement et le bien-être ne se résument pas à la croissance économique

I/ Croissance et bien-être : S’enrichir rend-il heureux ?

A/ La croissance n’engendre pas nécessairement le bonheur : le concept de Développement humain

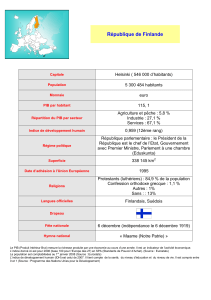

Doc 1 : Relation entre le PIB/habitant et un indice de

satisfaction de vie, 2004

Doc 2 : Un

bidon ville en

Inde

Doc 3 :

A Shanghai, le 20 février, arrestation d'un homme venu au point de

rendez-vous fixé aux internautes pour manifester. © REUTERS/Carlos

Barria

Q1 : Pour chacun des documents, expliquez en quoi il montre que croissance économique et richesse ne sont pas

synonymes de bien-être. Laisser travailler les élèves

Doc 1 : Entre 15 000 et 40 000 dollars, la satisfaction de vie n’augmente pas réellement.

Doc 2 : La croissance peut exister mais les inégalités économiques et la grande pauvreté persister

Doc 3 : Un pays (comme la Chine) peut connaitre un enrichissement très rapide, sans que cela ne traduite une plus

grande liberté politique, pourtant essentiel au bien-être

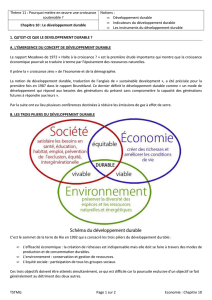

Doc 5 : Le PNUD est le Programme des Nations-Unies pour le Développement. Il propose de mesurer le bien-être des

populations.

Il publie chaque année un Rapport mondial sur le DH, qui dresse un bilan des progrès du développement, et

propose une réflexion sur les moyens de l’améliorer.

D’après le PNUD, « Le principal objectif du développement humain est d'élargir la gamme des choix offerts à la

population, qui permettent de rendre le développement plus démocratique et plus participatif. Ces choix doivent

comprendre des possibilités d'accéder aux revenus et à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé et à un

environnement propre ne présentant pas de danger. L'individu doit également avoir la possibilité de participer

pleinement aux décisions de la communauté et de jouir des libertés humaines, économiques et politiques. »

Avec les élèves

Q2 : Montrez que le concept de Développement Humain est plus proche du bien-être que le PIB ?

Q3 : Le PNUD a élaboré un outil pour mesure le DH. Quel est-il ?

L’IDH = Indicateur de Développement Humain

Q4: Comment est-il constitué ?

Pour chaque indicateur, chaque pays reçoit une note entre 0 et 1. 0 est ce qui est jugée comme le minimum de

subsistance, et 1 comme le meilleur score sur la période. L’IDH, compris entre 0 et1 est une moyenne de ces 3

notes.

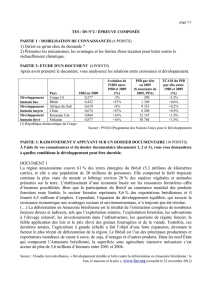

Q5 : Faites une phrase donnant le sens les données entourées

Q6 : Pourquoi le Luxembourg, avec un PIB/hab. supérieur à celui de la France a-t-il néanmoins un IDH plus faible ?

Le PIB/hab. élevé n’a pas permis d’améliorer l’espérance de vie, qui reste inférieur à celle de la France, et la

scolarisation reste incomplète.

Ou document 3p35 Manuel Hachette

B/ La croissance pose des problèmes écologiques : le concept de Développement Durable

On évoquera, à l’aide d’exemples, les limites écologiques auxquelles se heurte la croissance économique

(épuisement des ressources énergétiques et des réserves halieutiques, déforestation, augmentation de la

concentration des gaz à effet de serre, etc.).

Voir : TD Magnard p152

Jeu dilemme du prisonnier + rôle du K social

I/ Croissance et bien-être : S’enrichir rend-il heureux ?

B/ La croissance pose des problèmes écologiques : le concept de développement durable

1/ La tragédie des biens communs

Doc 1 : Au large des côtes sud-est du Canada, de riches fonds de pêche ont été

exploites pendant des centaines d'années, depuis le XVIIème siècle, sur les

traces d'un pêcheur qui s'était aventuré dans le Nord, jusqu'à la fin du XXème

siècle, ou l'on estime que 40 000 personnes pêchaient et transformaient la morue

dans l'industrie poissonnière de Terre-Neuve. La pêche a atteint son pic de

rentabilité au cours des années 1990, avant de s'effondrer en 1992[…]. Ce que

l'on sait, en revanche, c'est que cet effondrement coute plus de 250 millions de

dollars canadiens par an en perte de revenus. Les résidents locaux [...] tentent

désespérément de trouver d'autres emplois : la population de morues ne montre

toujours aucun signe de rétablissement bien qu'un moratoire sur la pêche à la

morue ait été promulgué en 1994. Avec la fin de la pèche à la morue, les gens

ont commencé à pêcher des raies, auparavant considérées comme des « prises

accessoires ». Des chiffres montrent maintenant que les stocks de raies sont eux

aussi surexploités. Il est évident que cette solution n'est pas durable, et les

communautés locales en paient le prix en perdant des revenus et des traditions :

la population de Bonavista a diminué de 10 % au cours de la dernière décennie ;

elle se tourne vers le tourisme, alors que ses pêcheurs attendent un miracle. A

présent, ils mettent en garde les autres zones de pêche où les prises sont toujours

très nombreuses : « Ils feraient mieux d'adopter des mesures draconiennes des maintenant, de prendre sur eux

pendant un moment, et puis espérer que leur stock se refasse, déclare Larry Tremblett, un pêcheur de Bonavista.

On n'a rien fait de tout ça. On a laissé les choses aller jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On ne voit bien maintenant à

Terre-Neuve, notre pêche a disparu — il n'en reste rien à cause de la cupidité et de la stupidité. »

Tracey Strange, Anne Bayley, Le Développement durable, Les essentiels de l'OCDE, 2008.

Un bien commun est un bien rival (la consommation de ce bien par un

individu diminue la possibilité de consommer ce bien pour un autre

individu) et non excluable (il est impossible d’en empêcher la

consommation à un individu)

Elèves seuls Q1 : Expliquer en quoi la morue est un bien commun ?

Pourquoi un bien commun est-il voué à être surexploité ?

La morue est accessible à tous (non excluable) et les morues pêchées par

un individu ne pourront pas l’être par d’autres (rivalité)

Un individu n’a aucune incitation à limiter sa consommation du bien et

il doit même en consommer le plus possible car les autres consomment

également. Le bien est vite surexploité. C’est ce qu’on appelle « la

tragédie des biens communs ».

Elèves seuls Q2 : Quel est le problème avec les matières citées dans le

document 2 ?

Ces matières ont un stock qui est en train d’être épuisés

Elèves seuls Q3 : A partir des questions 1 et 2, donnez une définition de ressources renouvelables et de ressources

non-renouvelables.

A quelle condition une ressource renouvelable le reste-t-elle ?

Une ressource non-renouvelable est une ressource donc le stock ne se renouvelle pas (ou pas assez vite à l’échelle

humaine). (ex : charbon, pétrole)

Une ressource renouvelable se renouvelle à l’échelle humaine, mais elle ne doit pas être exploité plus rapidement

qu’elle ne se reconstitue, sinon le stock diminue. (ex : ressources halieutiques)

Avec les élèves Doc 3 : Doc 1 p158 :

Q1, Q2 et Q3

Q1 : A quoi la biocapacité mondiale correspond-elle ?

La bio capacité mondiale correspond à l’empreinte écologique que la planète peut supporter. Ainsi, elle de 1.8

hectare par personnes actuellement, ce qui signifie que la planète peut supporter, sans se dégrader, que chaque

humain utilise par son mode de vie (alimentation, transport,…) l’équivalent de 1.8 hectares.

Doc 2 : Réserves mondiales

prouvées, au rythme actuel de

consommation

Q2 : Comment l’empreinte écologique a-t-elle évolué depuis 1961 ?

Elle ne cesse d’augmenter ce qui signifie que chaque humain utilise une trop grande partie de la capacité de la

planète.

Q3 : Quelle est la principale raison de l’évolution constatée ?

On voit que c’est principalement les émissions de Co2 qui augmentent l’empreinte écologique. Actuellement, il

faudrait 1.5 planètes pour pouvoir prolonger indéfiniment notre mode de vie.

Une valeur en hectares n'est pas très parlante. Aussi les résultats de l'empreinte écologique mentionnent souvent

le nombre de planètes Terre nécessaires si tous les humains avaient le même mode de vie que la personne dont on

détermine l'empreinte. Par exemple, nous vivons aujourd'hui comme si nous avions 1,21 planète à notre disposition.

Vous pouvez calculer votre empreinte écologique sur www.agir21.org

NB (doc 2) ce sont principalement les pays développés qui ont la plus grande empreinte écologique.

2/ Les externalités négatives affectent souvent l’environnement

Avec les élèves

Les plus importantes recherches de gisements de gaz naturel sont en ce moment entreprises à travers tous les États-

Unis. La société Halliburton a développé une technologie de forage, la fracturation hydraulique, qui va permettre

aux États-Unis de devenir « l'Arabie saoudite du gaz naturel ». Mais cette technique est-elle sans danger ? Lorsque le

cinéaste Josh Fox reçoit une lettre l'invitant à louer ses terres pour y faire un forage, il va sillonner le pays et découvrir

en chemin des secrets bien gardés, des mensonges et des toxines. [En l’occurrence, la fracturation hydraulique

pollue les nappes phréatiques, et entraîne une pollution de l’eau qui arrive dans l’évier de la population : des

maladies, des maux de têtes, un gout désastreux de l’eau entraîne la colère des habitants.]

Q1 : En quoi la situation présentée représente-elle une externalité négative ?

Les entreprises qui extraient du gaz de schiste ont une influence négative sur la vie des populations (dégradation

de l’eau et de leur santé) mais sans en payer le cout.

Q2 : Qu’est cette situation nous apprend sur notre mode de vie, basée sur la croissance de l’activité économique ?

La plupart des activités économiques ont des effets externes polluants (pollution, rejet de CO2, déchets,

déforestation donc perte de la biodiversité) que les entreprises ne paient pas : elles n’ont donc aucune incitation à

changer. En augmentant l’activité économique, on augmente les atteintes à l’environnement, qui pourtant profite

à tous (on parle de bien public mondial : tout le monde en profite gratuitement).

Les entreprises laissées à elles-mêmes sur un marché ne peuvent pas réduire leur pollution. (Elle serait

désavantagée par rapport à la concurrence)

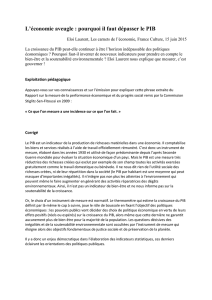

3/ Le concept de Développement Durable

Avec les élèves

A l’initiative du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) créé en 1972, […]le développement

durable ou soutenable (en anglais sustainable) […] est défini comme répondant « aux besoins du présent sans

compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». L’accent est mis sur « les besoins

essentiels des plus démunis auxquels il convient de donner la plus grande priorité » et sur les « limitations que l’état

de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l’environnement à répondre aux

besoins actuels et à venir ». Cette définition sera popularisée et fera l’objet de propositions d’actions pour les

gouvernements dans l’ « Agenda 21 », adopté par les 178 pays participants au premier sommet de la terre à Rio en

1992.

Le développement durable ou soutenable (en anglais sustainable) intègre trois dimensions : la dimension

économique (une croissance des richesses doit être possible), la dimension sociale (cette richesse doit être

équitablement partagée dans le monde et entre les générations), la dimension environnementale (les ressources et

la planète doivent être préservées).

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%