29

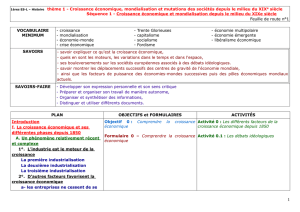

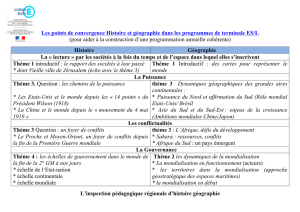

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 1re • AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

A. Histoire

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE PROBLÉMATIQUE

• Des économies-monde à la fin du xixe siècle à la troisième mondialisation

Ce thème introductif du programme d’histoire complète l’étude géographique de la

mondialisation faite en géographie sur l’Union européenne et la France mais dans une

perspective axée sur l’évolution historique du phénomène à l’échelle planétaire.

Le terme de « mondialisation » est la traduction du mot « globalization » employé dans

un article de la revue américaine The Spectator en 1962, désignant principalement la

mondialisation financière de la fin du xxe siècle. Le terme, en français, ne s’est démocratisé

qu’en 1981 en entrant dans Le Petit Larousse. Jusque-là, on pensait l’élargissement des

échanges de biens et de services comme synonyme d’occidentalisation : ainsi, on disait

« l’Ancien Monde » et « le Nouveau Monde » pour parler de la mondialisation du

xixe siècle.

Le moteur de cette mondialisation est la croissance économique (augmentation durable

du PIB) qui connaît des rythmes variés durant la période. Sans s’attarder sur les cycles,

on peut en montrer les principaux acteurs (entreprises, marchés, États providence…) et

ses effets différenciés dans l’espace. Les phases de crise (1873-1896, années trente et

années soixante-dix) occasionnent des ajustements structurels et une redistribution de la

puissance économique. Selon sa nature enfin (croissance extensive ou intensive), la

croissance a accéléré la mondialisation en contribuant à l’augmentation de la productivité,

en démocratisant la consommation et en accélérant les échanges.

L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Gatt, créé en 1947) puis

l’Organisation mondiale du commerce (OMC, créée en 1995) qui prônent la généralisation

du libre-échange ont été les acteurs décisifs de l’ouverture des marchés. En abaissant les

droits de douane de plus de la moitié depuis la seconde guerre mondiale, dopant ainsi les

échanges dans la phase de haute croissance des années quarante-cinq - soixante-quinze,

les deux institutions ont renforcé la marche vers une économie mondialisée. Mais cette

dernière étape est d’une autre nature que la précédente : au début du xxe siècle on peut

penser que le marché, le capital et la nation étaient encore en adéquation car même au-delà

des mers, les grandes entreprises avaient en grande partie un capital familial ou du moins,

les actionnaires formaient-ils un cercle de connaissances restreint. Les premières firmes

multinationales (Michelin, Hoechst…) gardent alors un fort ancrage national. Un seuil

est franchi lors des « Trente Glorieuses » (expression créée par Jean Fourastié, auteur des

Trente Glorieuses ou la Révolution invisible en 1979) lorsque les monnaies, les titres des

sociétés, les créances sont échangées d’une bourse d’un bout à l’autre du monde. Une

étape supplémentaire est atteinte dans les années quatre-vingt quand les investissements

directs à l’étranger et les fusions-acquisitions se multiplient : le capital des entreprises

devient international et quasiment incontrôlable par les États. C’est le passage d’une

économie-monde à la mondialisation avec des acteurs nouveaux, les BRICs (Brésil,

Russie, Inde, Chine) qui participent à la construction d’une mondialisation multipolaire.

BIBLIOGRAPHIE

• CARROUÉ ( L.), COLLET ( D.), RUIZ ( C.),

Les Mutations de l’économie mondiale du début

du xxe siècle aux années 1970, Bréal, 2005.

• CARROUÉ (L.), «La Mondialisation en débat»,

La Documentation photographique,

n° 8037, La Documentation française, 2004.

• «Globalisation, mondialisation»,

Historiens & Géographes,

n° 395, juillet-août 2006.

• «Atlas des mondialisations», Le Monde,

hors-série, octobre 2010.

SITOGRAPHIE

• Alternatives internationales:

http://www.alternatives-internationales.fr/

• Encyclopédie de l’état du monde:

www.etatdumonde.com

«La fin du monde unique.»

Titre de L’État du monde 2011

sous la direction

de Bertrand Badie

et Dominique Vidal

✎ RESSOURCES

FIL CONDUCTEUR DU THÈME

Le passage d’une « économie-monde » à la mondialisation est un processus historique et géographique

multiséculaire d’extension progressive du capitalisme à l’ensemble de la planète. À présent, il s’agit d’un

élargissement spatial sans précédent dans un environnement de plus en plus concurrentiel avec des exigences

de responsabilités nouvelles, éthiques, sociales et environnementales.

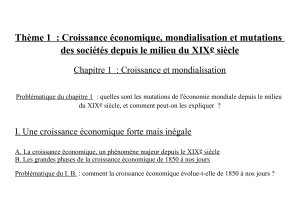

CROISSANCE ET MONDIALISATION

CROISSANCE ÉCONOMIQUE, MONDIALISATION

ET MUTATIONS DES SOCIÉTÉS DEpUIS

LE MILIEU DU xIxe SIèCLE

1

31

HISTOIRE GÉOGRAPHIE 1re • AIDE À LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

HISTOIRE

• Un concept braudélien

Le concept historique d’« économie-monde » désigne un espace de civilisation n’ayant

pas d’unité politique, mais organisé comme un État, sur les plans culturel, économique et

militaire, autour de lui et à son prot. Dans sa thèse, en 1949, l’historien Fernand Braudel

avait utilisé le concept d’« économie-monde » qu’il avait ensuite développé en 1979 dans le

tome III de la grande synthèse qui couronnait ses travaux (Civilisation matérielle, économie

et capitalisme, xve-xviiie siècle). Il mettait en avant le « décollage » de l’Occident et la

naissance du capitalisme dans une perspective de mondialisation de l’économie.

Fernand Braudel entendait par « économie-monde », non pas la terre dans sa totalité, mais

une région plus ou moins étendue selon l’époque et le lieu. Un espace économique cohérent,

non limité par des frontières étatiques et animé par une dynamique spatiale obéissant à une

organisation concentrique : un cœur économique et politique où se concentre la richesse,

où convergent les revenus et où se développent les arts, les sciences et les libertés ; des

zones intermédiaires et des périphéries aux productions moins avancées avec un système

économique souvent esclavagiste. On pouvait en trouver des bases dès l’Antiquité mais la

structure économique moderne aurait émergé lors de la domination des cités italiennes au

xive siècle, centres d’un monde qui s’étendait à travers la Méditerranée. L’avènement de la

domination des Provinces-Unies au xviie siècle aurait marqué un tournant avec la Compagnie

des Indes. Les Empires portugais et espagnol en Amérique latine, le commerce triangulaire

entre l’Amérique et l’Afrique au xviiie siècle élargissent les espaces du mercantilisme. Le

Royaume-Uni qui a initié au xixe siècle une logique de libre-échange avec spécialisation

des espaces productifs à son prot devient « l’atelier du monde » avant d’être supplanté par

les États-Unis au xxe siècle. Les deux puissances construisent le socle de la mondialisation

actuelle (règles nancières, rôle des monnaies, standards de comptabilité…).

• Les systèmes-monde d’après Immanuel Wallerstein

Selon Immanuel Wallerstein, Fernand Braudel a étendu son concept d’économie-monde

à l’Empire romain, l’Empire ottoman, l’Inde moghole ou la Chine des Ming de manière

abusive. Selon lui, il eut fallu distinguer les empires-monde uniés de manière politique,

culturelle et religieuse, qui tolèrent cependant des entités socioculturelles minoritaires, des

économies-monde politiquement fragmentées, qui elles tolèrent une grande diversité de

langues, de mœurs, de religions mais avec une tendance à l’uniformisation culturelle via le

développement des relations marchandes. De ce fait, il développe la notion de « système-

monde » : vaste unité spatiale possédant des relations complexes (à la fois économiques,

politiques et culturelles) entre une multiplicité d’entités différentes (tribus, peuples,

royaumes, États…). Et il souligne l’originalité de l’économie-monde européenne, liée à

sa nature capitaliste : c’est la tendance illimitée à l’accumulation du capital qui explique

sa tendance à toujours repousser ses limites spatiales, à contourner toutes les barrières

physiques ou politiques jusqu’à envahir la planète entière. Les économistes utilisent le mot

« mondialisation » pour décrire une situation qui prévaut depuis 1980 à savoir, une économie

caractérisée par un fort mouvement d’investissement direct à l’étranger, la libéralisation

du commerce avec néanmoins la mise en place de régulations transnationales (FMI, fonds

monétaire international et BCE, banque commune d’épreuves). Cette mondialisation favorise

la convergence des prix des biens sur les marchés internationaux et la réduction (relative)

des écarts de salaires entre pays. Il s’agit donc aujourd’hui d’une synergie entre l’expansion

des échanges et la libéralisation du marché.

Pièges à éviter

> Penser qu’en histoire on puisse se

dispenser de travailler à différentes

échelles comme en géographie.

> Oublier de présenter une évolution

à la fois croisée et divergente de la

croissance économique et du

développement.

> Ne pas utiliser de manière

systématique les connaissances de

géographie de 2de pour baser

une réflexion d’ensemble sur la

mondialisation.

Aborder la géo-histoire à travers

le thème «Croissance économique,

mondialisation et mutation

des sociétés depuis le milieu

du xixe siècle»

En 2de, les élèves ont déjà travaillé sur

les nouveaux horizons géographiques

et culturels des Européens à l’époque

moderne et sur l’essor scientifique et

technique: la troisième mondialisation

est un «nouvel horizon», les NTIC

sont un «nouvel essor». Malgré

la fracture numérique, ils peuvent

appréhender que cet essor peut à

présent venir de pays émergents,

des PED, et non plus seulement

des Occidentaux. En géographie, ils

ont abordé le développement dans

toutes ses acceptions et les enjeux

énergétiques et alimentaires. Cet

acquis peut nettement nourrir la

réflexion à un niveau plus spécifique

en 1re tant en histoire et géographie

qu’en éducation civique, juridique et

sociale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%