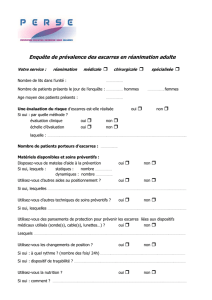

Novartis Community Partnership Day - association perse

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 1 of 49

Press book Perse

Conférence de presse

20 mars 2013

« Comment mieux prévenir et prendre en charge les

escarres ? »

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 4 of 49

1. Communiqué de presse

Agir pour les 300 000 patients souffrant d’escarre !

Dix ans après la publication de ses premières recommandations, l’association

PERSE présente les résultats d’une nouvelle conférence de consensus pour

améliorer le traitement des escarres, mettant en évidence la nécessité de la

prévention et d’une prise en charge globale de cette véritable pathologie

chronique et les bénéfices de l’éducation thérapeutique.

L’escarre concerne environ 300 000 personnes en France, patients de tous âges, de

l’enfant au senior ou personnes paralysées, séjournant au domicile, en chirurgie aiguë

ou en unité de soins intensifs.

Plus qu’une simple plaie, l’escarre peut entraîner une souffrance physique et

morale, une limitation de l’autonomie et un retentissement souvent sous-estimé sur la

qualité de vie du patient.

L’escarre est une véritable pathologie chronique qui se prévient, se soigne et

s’accompagne comme toute autre maladie sévère Elle nécessite une prise en charge

globale du patient et un investissement pluridisciplinaire sans oublier le patient lui-

même et son entourage.

Paris, le 20 mars 2013 – Depuis plus de 20 ans, l’association PERSE (Prévention,

Education, Recherche, Soins, Escarres) se mobilise pour partager les connaissances,

améliorer les pratiques de soins et réduire l’incidence et la prévalence des escarres en

France. Elle est ainsi devenue un centre d’expertise et un groupe de référence, au fait

des dernières recherches et innovations sur l’escarre, pathologie multifactorielle nécessitant

une intervention pluridisciplinaire et une prise en charge globale du patient et de sa plaie.

Actualiser les recommandations de 2001 : une nécessité

Promoteur de la première conférence de consensus en 2001 sur la prévention et le

traitement des escarres de l'adulte et du sujet âgé, en partenariat avec La société Française

et Francophone des Plaies et Cicatrisation (SFFPC) l'association PERSE se devait de

réunir à nouveau des experts pour approfondir et réactualiser ces conclusions. En 2012, elle

a donc mobilisé ses membres ainsi que les sociétés partenaires, la Société Française

de Médecine Physique Et de Réadaptation (SOFMER), la Société Française de Gériatrie et

Gérontologie (SFGG), la Société Française et Francophone des Plaies et Cicatrisation

(SFFPC), afin d’élaborer de

nouvelles recommandations.

Dix ans après la publication des

premières recommandations

nationales, cette mise au point

permet d’offrir à l’ensemble des

professionnels de santé une

vision actualisée sur les

pratiques, les moyens et les

produits à leur disposition pour

la prévention et le traitement

des escarres.

« L’escarre est un risque majeur lié aux soins qui peut être

prévenu et évité dans de nombreux cas. La prévention de

l’escarre est un thème central des soins. Le taux de prévalence

des escarres constitue un indicateur de qualité des soins pour

lequel il est essentiel de se mobiliser. Prévenir l’escarre exige

avant tout de l’organisation : constitution d’un groupe référent,

travail en équipe coordonné et efficace, adhésion des soignants à

un protocole de soins… Les efforts déployés avec vigilance et

persévérance peuvent permettre d’espérer réduire sa

prévalence », déclare le Dr Denis Colin, Président de l’Association

PERSE.

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 5 of 49

« Pour une pathologie multifactorielle telle

que l’escarre, nous avons préféré l’EPM ou

Evidence Practice Medecine, médecine fondée

sur la pratique, à l’EBM ou Evidence Based

Medecine. Le consensus formalisé d’experts

modulant l’analyse bibliographique et les avis

d’experts est en effet recommandé par l’HAS

dans un cas comme celui-ci », précise le Dr

Brigitte Barrois.

Près de 9 % des patients hospitalisés en France présentent au moins une escarre1.

Malgré les nombreux progrès observés dans les pratiques, l’escarre reste une pathologie

liée aux soins toujours trop fréquente. Le taux de prévalence de près de 9 % des personnes

hospitalisées reste inchangé depuis 10 ans. Mesuré en 2004 au cours d’une enquête

nationale menée auprès de 37 307 patients hospitalisés dans plus de 1 000 hôpitaux

français, il est similaire à celui d’une précédente enquête datant de 1994. Ces résultats sont

à l’origine de l’extrapolation proposant une prévalence de 300 000 personnes atteintes en

France.

L’escarre touche une grande diversité de patients2 : personnes de tous âges, de l’enfant

au senior, séjournant au domicile, en chirurgie aiguë ou unité de soins intensifs, blessé

médullaire … tous sont concernés avec des risques et des fréquences variables. La

population âgée est particulièrement touchée du fait de la fréquence des pathologies

chroniques multiples qui coexistent dans cette tranche d’âge avec des répercussions sur la

mobilité et l’état nutritionnel. Chez les patients qui subissent une intervention chirurgicale,

l’incidence des escarres varie de 8 à 55 %. Plus de la moitié sont acquises en période

peropératoire.

L’escarre n’est pas une simple plaie

L'escarre se définit comme une lésion

cutanée ischémique liée à une compression

des tissus mous entre un plan dur et les

saillies osseuses2. L’escarre peut entraîner

une souffrance physique et morale, une

limitation de l’autonomie et un

retentissement souvent sous-estimé sur la

qualité de vie du patient3. Au-delà d’une

simple plaie, l’escarre est une maladie qui

se prévient, se soigne et s’accompagne

comme toute autre maladie sévère3.

Une méthodologie rigoureuse : de l’analyse de la littérature à la conférence de

consensus

L’association PERSE a constitué en 2010

un groupe de pilotage pour analyser les

principales questions nécessitant une

mise à jour. L’analyse exhaustive de la

littérature internationale publiée au cours

des dix dernières années a été réalisée en

partenariat avec la SOFMER et la SFFPC,

et conduite sous forme de conférence

formalisée d’experts2, 4,5,6,7,8,9.

Ce travail a été effectué à travers trois étapes :

- Deux documentalistes professionnels ont effectué une revue systématique de la

littérature (bases de données PASCAL Biomed, Pubmed et Cochrane Library) et un

classement des articles retenus pour analyse à partir de la grille de l’ANAES en

quatre niveaux de qualité méthodologique10 ;

- Un recueil des pratiques professionnelles a été réalisé auprès d’un échantillon

représentatif des participants aux congrès nationaux des quatre associations et

sociétés PERSE, SOFMER, SFGG, SFFPC sous la forme de questionnaires ;

- Et l’avis d’un comité d’expert a été sollicité sur un premier travail rédactionnel.

Chaque question traitée a donné lieu en 2012 à une publication détaillée dans les Annales

de Médecine Physique et de Réadaptation.

« Traiter une escarre en s’occupant uniquement

de la plaie est une stratégie vouée à

l’échec. L’escarre doit être reconnue comme une

véritable pathologie chronique multifactorielle pour

laquelle l’intervention des soignants ne peut pas se

limiter aux soins locaux. Elle nécessite une prise en

charge globale du patient et un investissement

pluridisciplinaire de la part de toutes les personnes

concernées : médecin, infirmier, aide-soignant,

kinésithérapeute, diététicien, ergothérapeute… sans

oublier le patient lui-même et son entourage »,

explique le Dr Brigitte Barrois, Vice-Président de

l’association PERSE.

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 6 of 49

Meilleure évaluation des risques, traitement adapté et éducation thérapeutique

développée

Ces nouvelles recommandations confirment

pour l’essentiel les pratiques des

professionnels en termes de prévention et

de soins d’escarre2, 4,5,6,7,8,9.

Elles contribuent également à élever

l’escarre au rang de pathologie reconnue

nécessitant une prise en charge globale

et renforcent l’obligation de développer des

efforts continus de prévention et de prise en

charge selon les axes suivants :

Nécessité de mettre en place une évaluation des risques dès que possible en

utilisant des échelles pondérées par le jugement clinique de l’équipe soignante.

Confirmation des deux facteurs prédictifs de l’escarre - immobilisation et

dénutrition - et suggestion de prendre en compte l’incontinence urinaire et fécale

dans l’analyse globale des risques d’escarres.

Apport de preuves utiles au choix des supports d’aide à la prévention et au

traitement des escarres dans certaines circonstances définies.

Bénéfice des soins infirmiers (soins d’hygiène et de confort) en prévention

incluant l’inspection des zones à risque, l’utilisation de produits non irritants pour la

toilette, l’hydratation de la peau avec des émollients, la protection des peaux

fragilisées par l’incontinence par application d’un protecteur cutané ou l’application de

pansements en regard des proéminences osseuses pour réduire les forces de

cisaillement.

Apport de preuves supplémentaires utiles au choix des pansements pour la

prévention, la détersion, la cicatrisation ainsi qu’en cas d’infection.

Intérêt de l’éducation thérapeutique du patient dans la prise en charge et la

prévention de l’escarre chez les personnes à risque chronique tels que les blessés

médullaires et les sujets âgés.

Une actualisation régulière de ces recommandations semble indispensable afin d’y intégrer

les résultats des projets en cours ou recherches futures telles les nouvelles technologies de

dépistage des lésions profondes ou de pansements intégrant des principes actifs…

« Pour l’association PERSE, la diffusion de ces recommandations est l’occasion d’affirmer

aux patients comme aux professionnels intervenants au domicile qu’ils ne seront plus seuls

face à l’escarre ! Ces nouvelles recommandations témoignent des efforts déployés et de

l’importance des réseaux de professionnels impliqués dans sa prévention et sa prise en

charge en France comme à travers le monde », se réjouit le Dr Denis Colin.

Les recommandations définitives seront rédigées par le groupe promoteur de pilotage.

Elles seront publiées en anglais et en français et seront également disponibles pour le grand

public sur les sites internet de ces associations et société savantes2, 4,5,6,7,8,9.

« L’escarre est avec les chutes, un des risques

liés aux soins pour lequel il est possible de

développer une prévention efficace. Il est

indispensable de ne jamais relâcher ses efforts et de

rester attentif pour évaluer les facteurs de risque, se

méfier de l’immobilité et de la dénutrition

particulièrement fréquente chez le sujet âgé et mettre

en place des mesures préventives efficaces pour

éviter sa constitution. Seule une vigilance de chaque

instant peut permettre d’espérer infléchir sa courbe

d’incidence », insiste le Dr Brigitte Barrois.

Press book – PERSE – Conférence de presse du 20 mars 2013 Page 7 of 49

A propos de l’association PERSE (Prévention, Education, Recherche, Soins,

Escarres) :

Depuis 1991 PERSE (Prévention, Education Recherche et Soins Escarres) est l’association

des professionnels de santé qui prennent en charge des patients à risque et/ou porteurs

d’escarres. En près de 20 ans PERSE est devenu le pôle de référence en France des

activités de formation, d’information et de recherche clinique et de recherche fondamentale

dans le domaine de la prévention et du traitement des escarres. Des médecins, des

chirurgiens, des infirmiers, des aides-soignants, des kinésithérapeutes, des diététiciens, des

pharmaciens, des personnels administratifs des structures de soins se sont regroupés pour

partager leur expertise et créer ainsi un réseau d’échange sur toute la France métropolitaine

et d’outre mer. PERSE est également présent au niveau international pour faire connaître les

travaux réalisés sur le territoire national et pour participer et développer des activités de

recherche, d’éducation et de formation au sein de l’EPUAP (European Pressure Ulcer

Advisory Panel) et de NPUAP (Société Américaine de Prévention et de Traitement des

Escarres).

Pour en savoir plus : http://www.escarre-perse.com/escarres/

Contact presse :

Publicis Care / Advocacy

Merryl Marcout - Tel : 01.58.47.79.06 ; merryl.marcout@publicis-advocacy.com

Graziella Tekle - Tel : 01.58.47.78.43 ; graziella.tekle@publicis-advocacy.com

Céline Perrin - Tel : 01.58.47.79.87 ; celine.perrin@publicis-advocacy.com

Références :

1. Barrois B, Labalette C, Rousseau P et al. A national prevalence study of pressure ulcers in French hospital

inpatients. J Wound Care. 2008;17(9):373-6, 378-9.

2. Q1 - Michel JM, Willebois S, Ribinik P et al. As of 2012, what are the key predictive factors for pressure ulcers

? Developing french guidelines for clinical practice. Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:454-

465.

3. ANAES. Prévention et traitement des escarres de l’adulte et du sujet âgé. Conférence de consensus.

Novembre 2001, HEGP, Paris.

4. Colin D, Rochet JM, Ribinik P et al. What is the best support surface in prevention and treatment, as of 2012,

for a patient at risk and/or suffering from pressure ulcere sore ? Developing french guidelines for clinical practice.

Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:466-481.

5. Nicolas B, Moiziard AS, Barrois B et al. Which medical device and/or which local treatment for prevention in

patients with risk factors of pressure sores in 2012. Towards development of french guidelines for clinical practice.

Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:482-488.

6. Trial C, Pineau J, Barrois B et al. Which medical technology and/or local treatment is most conductive, as of

2012, to pressure sore debridement ? Developing french guidelines for clinical practice. Annals of Physical and

Rehabilitation Medecine 2012;55:508-516.

7. Nicolas B, Moiziard AS, Barrois B et al. Which medical devices and/or local drug should be curatively used, as

of 2012, for PU patients ? How can granulation and epidermidalization be promoted ? Developing french

guidelines for clinical practice. Annals of Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:489-497.

8. Arzt H, Fromantin I, Ribinik P et al. Which medical device and/or which local treatmet are to be used, as of

2012, in patients with infected pressure sore ? Developing french guidelines for clinical practice. Annals of

Physical and Rehabilitation Medecine 2012;55:498-507.

9. Gelis A, Pariel S, Colin D et al. What is the role of TPE in management of patients at risk with pressure ulcer as

of 2012 ? Towards development of french guidelines for clinical practice. Annals of Physical and Rehabilitation

Medecine 2012;55:517-529.

10. ANAES Service Recommandations Professionnelles. Guide d’analyse de la littérature et gradation des

recommandations. Janvier 2000.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

1

/

47

100%