Pour une démarche contrastive en classe de langue Application à la

Pour une démarche contrastive en classe de langue

Application à la voix pronominale

Introduction

Lire cet article, même si vous n’êtes pas francophone, ne vous

posera aucune difficulté. En effet, je ne ferai que tirer les conséquences

d’un constat que nous avons tous déjà posé: quand nous rencontrons un

élément dans une langue étrangère, nous nous mettons à chercher son

équivalent dans notre langue maternelle. Je parle bien du moment de

la "découverte", à ce moment précis où une lumière éclaire dans notre

esprit la spécificité d’un phonème, la logique d’une structure ou la sig-

nification d’un mot. Je tiendrai ici un plaidoyer en faveur d’un enseig-

nement des langues qui reconnaisse cette modalité d’appréhension des

réalités nouvelles. Et plus que la reconnaître: qu’il l’exploite, qu’il

s’appuie sur elle quand il présente un fait de langue.

À plus forte raison, quand la langue enseignée appartient à la même

famille que la langue première de l’apprenant, la démarche comparative se

produit avec un tel naturel qu’elle n’affleure même pas toujours à la cons-

cience. Aussi mon étude porte-t-elle sur trois langues, le français, l’espag-

nol et le portugais, dont l’origine commune a tissé de larges pans de simi-

litudes, certes dans le lexique, mais aussi dans la syntaxe. La comparaison

portera sur les constructions syntaxiques comprenant la forme "se" de la

voix pronominale. J’encouragerai ici à expliciter, dans la classe de langue,

les mécanismes de transferts réalisés inconsciemment par les apprenants.

J’engagerai à expliquer l’origine des interférences plutôt que de les fustiger.

J’argumenterai d’abord en faveur d’une démarche contrastive com-

prise comme moteur de la cognition; j’appliquerai ensuite ce regard à

la voix pronominale et je donnerai enfin quelques propositions didacti-

ques concrètes pour son enseignement.

1. La comparaison entendue comme moteur de la cognition

Combien de fois n’avons-nous pas entendu blâmer l’utilisation de

la langue maternelle dans les classes de langue? Combien de techni-

ques ne nous a-t-on enseignées pour éviter le recours à la traduction?

2-01. [41-136] 16.02.05 10:17 Página 51

Que d’énergie n’avons-nous déployée en dessins, mimes, paraphrases,

mises en contexte d’un mot, avant de voir l’élève noter soigneusement

dans son cahier la traduction dans sa langue maternelle? Ici au Portu-

gal, où j’enseigne le français, au milieu d’une explication ardue, les

élèves me regardent parfois, amusés: "Ne vous fatiguez pas, le mot est

transparent". Ils veulent dire par là que ce mot existe dans leur langue

sous une forme phonétique presque identique et qu’il y revêt le même

sens. Et nous-mêmes, quand nous apprenons aujourd’hui une troi-

sième, quatrième, xième langue étrangère, pouvons-nous concevoir

d’appréhender une structure sans la comparer, pour la comprendre, à

une structure équivalente dans les langues que nous connaissons?

Les mécanismes d’apprentissage d’une langue étrangère diffèrent

radicalement de ceux de la langue première. Tout adulte, en grandis-

sant, a patiemment agencé les réalités de son univers dans les catégo-

ries, les concepts et les mots de sa langue maternelle. Ce découpage du

réel est tellement ancré dans son esprit que l’enchaînement des actions

et l’organisation des idées dans sa langue et dans sa culture lui parais-

sent évidents et uniques. Il semblerait même que l’organisation du

monde par l’enfant en fonction des mots, c’est-à-dire des catégories,

de sa langue première laisse des traces physiques dans l’organisation

des neurones de son cerveau (Wokush, 1999).

Quand nous enregistrons, par la suite, les informations d’une nou-

velle langue, la feuille sur laquelle elles s’impriment n’est donc pas

vierge. Nous sommes condamnés, à l’âge adulte, à faire passer toute

donnée nouvelle par le crible des informations que nous avons déjà

organisées. Face à une nouvelle langue autant que face à une nouvelle

culture, une grille de lecture s’impose à nous: le monde que nous qua-

lifions de "normal" est celui de nos origines. Nous en sommes dès lors

réduits à situer les mondes ultérieurs rencontrés par rapport à la struc-

turation opérée dans notre univers premier.

Il va de soi que c’est en voyageant que l’on prend conscience de la

spécificité de sa culture d’origine. La définition de l’identité procède

en effet par négativité: je sais qui je suis en rencontrant des gens que

je ne suis pas. Tant que je n’ai vu personne agir autrement que moi, je

ne prends pas conscience de l’originalité de mes comportements. Dans

l’apprentissage d’une langue étrangère, l’opération de comparaison

permet un regard nouveau sur les modalités de sa propre langue. Com-

prendre l’autre implique un mouvement dialectique entre les logiques

de l’idiome rencontré et les rouages inconscients de son propre parler.

Autrement dit, découvrir une langue, c’est redécouvrir la sienne.

52

Gaétan de Saint Moulin

2-01. [41-136] 16.02.05 10:17 Página 52

Je vous entends déjà soulever la faille de mon raisonnement. Le va-

-et-vient constant entre les deux systèmes, me direz-vous, empêche une

imprégnation de l’univers linguistique visé. Pire même, les terribles

faux-amis sèmeront chez les élèves un trouble tel que seule une immer-

sion totale pourrait en venir à bout. Il faut ici distinguer la notion d’in-

terférence de la notion de transfert. En termes psychologiques, l’inter-

férence est l’effet négatif d’un apprentissage sur un autre; le transfert,

l’effet positif d’un apprentissage sur un autre. En termes linguistiques,

l’interférence est l’utilisation à mauvais escient d’éléments d’une lan-

gue dans une autre; le transfert, l’utilisation à bon escient d’éléments

d’une langue dans une autre (Debyser, 1970, 31).

Je suis convaincu qu’un des terrains d’action de l’enseignant de

langue consiste à renforcer les transferts et à relever les interférences.

Pour éviter la confusion suscitée par une paire de faux-amis, il faut

qu’un jour il dise, explicitement, le danger d’interférence. Parallèle-

ment, celui qui enseigne à chercher dans la langue maternelle pour

deviner le sens d’une proposition ou d’un mot étrangers, c’est-à-dire

qui engage à opérer un transfert, travaille pour l’autonomie de l’appre-

nant.

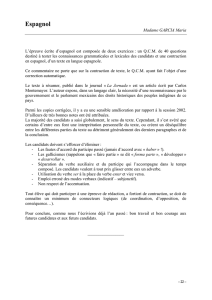

Quelles conséquences didactiques découlent d’un tel postulat d’ap-

prentissage? Quelles pratiques de classe en retirer? Une méthode fut

présentée en janvier 2000 par le Professeur Stegmann de l’université de

Francfort (Stegmann, 2000, 447). Il propose dans EuroComRom un

recours systématique à la possibilité de transfert offerte entre les lan-

gues de la même famille romane. Face à une langue étrangère, dit-il, on

ne part pas de zéro: on connaît déjà toute une série de traits de cette lan-

gue parce que ces mêmes éléments existent dans notre langue mater-

nelle. Sa méthode présente un recueil de documents authentiques, dans

lesquels les apprenants sont invités à rechercher, à la manière d’un

chercheur d’or, les pépites qui lui permettront de dévoiler le sens d’un

texte. Ces pépites, ce sont les traits reconnaissables à travers les diffé-

rents idiomes. Le document sera passé au crible successivement de sept

"passoires" du chercheur d’or.1

53

Pour une démarche contrastive en classe de langue

1L’apprenant recherchera d’abord, méthodique, le vocabulaire international, puis

le vocabulaire panroman. Ce sont les deux premières "passoires", consacrées au

lexique. Il cherchera ensuite la correspondance des phonèmes, puis l’équivalence

des graphies entre la langue du document et la (ou les) langues qu’il connaît. Il

décèlera aussi les types syntaxiques et morphologiques communs et il repérera

enfin les préfixes et suffixes internationaux éclairants.

2-01. [41-136] 16.02.05 10:17 Página 53

54

Gaétan de Saint Moulin

Les connaissances savantes de la linguistique comparée des lan-

gues romanes trouvent dans cette méthode une transposition et une

efficacité didactique. Elles sont combinées avec les objectifs des

méthodes communicatives: la structuration linguistique est subordon-

née au désir de comprendre un document. Et plus qu’apprendre, l’é-

lève apprend à apprendre.

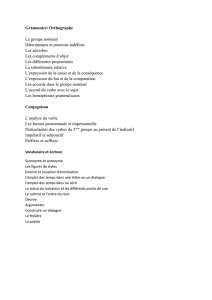

La démarche contrastive peut ainsi s’opérer à divers moments de la

classe de langue. En témoigne cette rapide typologie d’exercices. En

matière de phonétique, tout d’abord, il est normal qu’un élève, au

début de l’apprentissage, n’identifie que les phonèmes qu’il connaît

déjà. Pour discriminer, et produire ensuite ces sons, pourquoi ne pas lui

indiquer les lieux où se rapprochent et s’éloignent les deux systèmes?

Quoi de plus éclairant, par exemple, pour faire prononcer à un hispa-

nophone le [z] de rose, phonème inexistant en espagnol, que de sou-

ligner la présence d’un [z] dans son esp. desde. On enseigne donc ici

en montrant simplement à l’élève ce qu’il sait déjà.

Les exercices de drill se justifient aussi, à un moment donné de

l’apprentissage, pour fixer des structures propres à la langue cible

inexistantes dans la langue première. Par ailleurs, certains manuels2

se sont donné pour tâche d’accoler systématiquement, afin de mieux

les faire distinguer, des éléments sujets à confusion, telles que des

constructions verbales semblables jusqu’à un certain point ou un lexi-

que dont la parenté formelle est susceptible d’entraîner quelque équi-

voque.

Des exercices de traduction enfin, ne sont dans cette optique pas

aussi désuets qu’on pourrait le penser. La traduction envisagée comme

fin en soi pourrait se substituer à un simple moyen de vérifier la com-

préhension. Il s’agirait ici confronter les langues en présence sur la

structure qu’elles utilisent pour signifier un même sens. Mais n’est-ce

pas là une démarche naturelle, que de s’étonner de la différence entre

les tours auxquelles deux langues recourent pour signifier une même

idée? Vous l’aurez compris, la démarche contrastive gagnerait à occu-

per dans les classes de langues la place qu’elle occupe déjà dans la tête

de tout élève curieux.

2Par exemple, Desmet, P., Klein, J.R. et Lamiroy, B. (1996), Vous dites?! Répertoire

d’erreurs courantes en fançais chez les néerlandophones, Leuven, Acco.

2-01. [41-136] 16.02.05 10:17 Página 54

55

Pour une démarche contrastive en classe de langue

2. Application à la voix pronominale

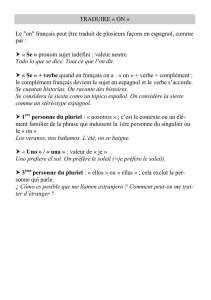

L’application que je proposerai porte sur la voix pronominale

en français, espagnol et portugais. On présente souvent le "se" portu-

gais, espagnol (ou italien) comme des équivalents du "on" français.

L’objectif de mon analyse a été de montrer que ce détour par le pronom

impersonnel de la troisième personne (on) occulte le parallélisme entre

les "se" des différentes langues. Autrement dit, j’ai cherché à mon-

trer que l’usage des "se" se recoupent largement à travers la partie étu-

diée de la Romania. Je ne dis pas que "on" ne traduise pas les "se"

des autres langues. Je prétends seulement qu’il est souvent possible,

pour comprendre les "se" des autres, de se référer à un "se" de sa pro-

pre langue.

La première étape consiste à décrire l’utilisation de la forme "se"

dans les langues étudiées, avec l’espoir qu’une meilleure compréhen-

sion de son emploi aide pour son enseignement. Parmi les différentes

descriptions que propose la littérature consacrée à ce sujet, j’ai cherché

celle qui autorise une grille de lecture unitaire pour les trois "se". J’ai

également privilégié les cadres explicatifs qui optaient pour des critè-

res formels plutôt que sémantiques afin de distinguer entre les diffé-

rents emplois de la forme. En effet, dans l’enseignement d’une langue

étrangère, les structures que découvrent les apprenants sont avant tout

identifiées par la forme qu’elles revêtent, c’est-à-dire par la succession

des mots dans la proposition, c’est-à-dire encore par l’organisation

syntaxique, dans ce cas, des constructions pronominales. C’est ainsi

que j’ai abouti à cette grille d’analyse, regard unique posé sur les trois

langues romanes.3

Ce tableau répartit les constructions verbales comprenant la forme

"se" en cinq catégories. La première regroupe les propositions compre-

nant un sujet, la forme "se", un verbe transitif et pas de complément

direct: Des maisons se construisent. Le sujet est inanimé et il est en

général le patient de l’action exprimée par le sujet. L’effet de sens pro-

duit est le passif. Une proposition tout entière peut occuper la fonction

de sujet: Se cuenta que… Le verbe reste alors bien sûr au singulier. Il

existe dans ce cas un équivalent en français (Il se raconte que…) mais

il faut alors faire apparaître le "il" impersonnel.

3Elle est inspirée des publications du Professeur Ludo Melis, de l’université de

Leuven.

2-01. [41-136] 16.02.05 10:17 Página 55

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%