Dissertation - Les effets des politiques de relance

DISSERTATION

Il est demandé au candidat :

- de répondre à la question posée par le sujet ;

- de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ;

- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le dossier ;

- de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le développement

sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.

SUJET

Quels sont les effets d’une politique de relance face à un choc de demande négatif ?

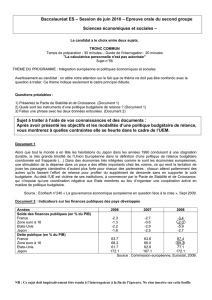

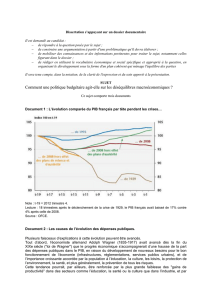

DOCUMENT 1 – Les effets attendus d'une relance budgétaire

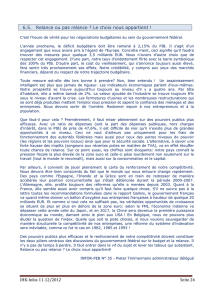

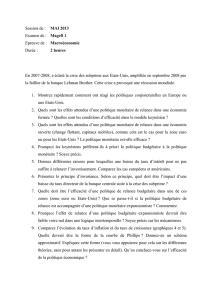

DOCUMENT 2 –

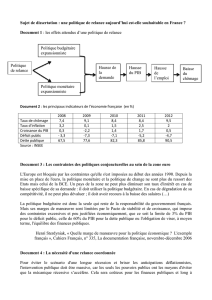

Taux directeurs des banques centrales des Etats-Unis (Fed), de la zone euro (Repo),

de l’Angleterre (BoE) et du Japon (BoJ) (en %)

Relance de

l’activité

Création

d’emplois

publics

Hausse des

prestations

sociales

Hausse de la

consommation

Hausse de la

FBCF

publique

Aide à la

FBCF

privée

Hausse de

l’investissement

Accroissement

des revenus

Création d’emplois

Baisse des coûts

fixes unitaires

Augmentation des

rentrées fiscales

Réduction des

déficits publics

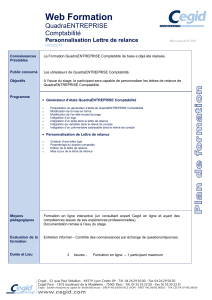

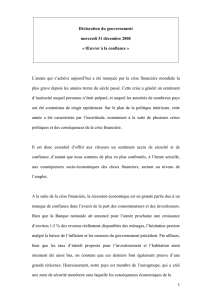

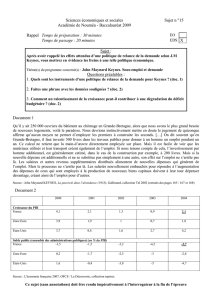

DOCUMENT 3 – Perspectives de l’économie des pays de l’OCDE après la crise de 2008-2009

(Source : OCDE 2012)

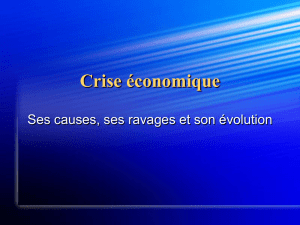

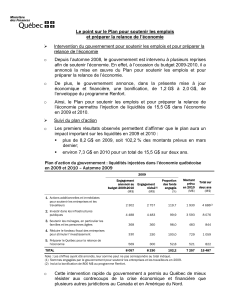

DOCUMENT 4 –

Déficit public

Nouveaux emprunts

Hausse du stock

de la dette

Hausse de la charge de

la dette

Hausse du taux d’intérêt

Effet d’éviction

Hausse de l’épargne

Baisse de

l’investissement

Hausse des dépenses

publiques

Baisse de la

consommation

Baisse de la croissance

et des recettes fiscales

POLITIQUE DE RELANCE ET CHOC DE DEMANDE NEGATIF

Introduction :

Amorce = En 2008, les Etats-Unis ont fait face à une crise financière sans précédent depuis la crise de 1929 : la crise des

subprimes. Le krach boursier et immobilier et la faillite de grandes banques vont provoquer une crise de confiance se

répercutant dans la sphère réelle et alimenter une récession dans la plupart des pays développés. Les principaux

déterminants de la demande sont en baisse que ce soit la consommation des ménages, l’investissement des entreprises ou

le commerce extérieur. Cette crise financière fait l’effet d’un choc de demande négatif, c’est-à-dire une modification imprévue

du niveau de la demande agrégée. En réaction au ralentissement de la croissance du PIB et au développement rapide du

chômage, les Etats du G20 vont mener ensemble des politiques de relance contra-cycliques.

Problématique = Ces politiques de relance de la croissance d’inspiration keynésienne, qui consistent à accroître les

dépenses publiques et le déficit budgétaire de l’Etat, ont-elles encore une influence positive sur les grands équilibres macro-

économiques qui dépendent de plus en plus de la situation de l'économie mondiale ? Quelles sont les contraintes

rencontrées ? A quelles conditions ces plans de relance peuvent-ils réussir ?

Annonce du plan = Après avoir analysé les effets positifs attendus d’une politique de relance, nous montrerons que ses

effets dépendent de la situation économique des pays.

1 – Les effets positifs attendus d’une politique de relance face à un choc de demande négatif…

A – Les outils de la politique de relance…

Phrase introductive = La récession de 2008-2009 a conduit le taux de chômage dans les pays développés à un niveau record

depuis la seconde guerre mondiale. Après la crise de 1929, Keynes a montré que le marché n’était pas capable de revenir

spontanément à un équilibre de plein-emploi. Seul l’Etat a les moyens de relancer l’activité économique à l’aide de la politique

budgétaire et de la politique monétaire.

Une politique budgétaire expansive consiste à augmenter les dépenses publiques ou à diminuer les impôts de telle façon

que le solde budgétaire (recettes fiscales – dépenses publiques) devienne négatif. En général, lors d’une récession les

recettes fiscales diminuent (moins de TVA due à la baisse des ventes…) et les dépenses sociales augmentent (aides aux

chômeurs, aux entreprises en difficulté…) ce qui fait jouer les stabilisateurs automatiques. Mais, lorsque la récession est

profonde, l’Etat doit aller plus loin en utilisant deux canaux de transmission :

La relance de la consommation des ménages qui ont une forte propension marginale à consommer. En augmentant

le montant des aides sociales ou en augmentant le niveau du Smic, l’Etat est sûr que les ménages modestes vont

utiliser en quasi-totalité cette augmentation de revenus pour accroître leur consommation. Les entreprises qui vont

recevoir ces nouvelles commandes vont à leur tour distribuer des revenus à leurs salariés et embaucher pour faire

face à la demande. Le multiplicateur de dépense est enclenché. Il est d’autant plus fort que la propension marginale

(calculée sur l’augmentation du revenu) est forte (Doc 1).

La relance des investissements privés et publics est un canal plus long à mettre en place mais tout aussi efficace.

L’Etat peut subventionner ou exonérer d’impôt les entreprises qui investissent ou lancer une politique de grands

travaux favorisant les infrastructures publiques. Là encore le multiplicateur d’investissement va provoquer une

hausse des dépenses plus que proportionnelle à la dépense initiale de l’Etat (Doc 1). Si l’augmentation de la

demande ne peut être satisfaite par le stock de capital fixe existant, les entreprises seront contraintes de faire des

investissements de capacité qui accélèreront la croissance et la création d’emploi.

Une politique monétaire extensive consiste, pour la Banque centrale, à injecter des liquidités dans l’économie et à diminuer

le taux d’intérêt directeur, c’est-à-dire le prix de la monnaie centrale. Pour Keynes, la monnaie n’est pas neutre. Elle a un rôle

actif à jouer dans l’économie. En achetant des titres aux banques ou en diminuant le taux d’intérêt qu’elle demande aux

banques pour leur refinancement, elle leur fournit les moyens de relancer le crédit. En effet, les banques vont répercuter la

baisse du taux directeur sur leurs propres taux ce qui devrait inciter les entreprises et les consommateurs à recourir

davantage aux crédits pour consommer et investir (Doc 2).

Phrase de transition = La politique de relance consiste donc, par le bais de dépenses publiques supplémentaires et par le biais

d’une hausse des crédits, à gonfler la demande de telle façon que le niveau de production permette le plein-emploi de la main-

d’œuvre. Ainsi, s’il manque 100 milliards d’euros de demande pour atteindre le plein emploi et si le multiplicateur est de 4, l’Etat

n’aura qu’à injecter 25 milliards d’euros pour éliminer le chômage. Quels ont été les effets des plans de relance initiés en 2008 ?

B – …ont permis d’éviter que la récession ne dégénère en dépression

Phrase introductive = La relance concertée des pays du G20 n’impliquait pas l’utilisation de moyens communs pour faire face

à la récession mais des politiques budgétaires et monétaires expansives nationales concomitantes. La relance a été beaucoup plus

forte aux Etats-Unis, en Chine ou au Japon que dans la zone euro. Quel a été le résultat de cette politique de relance mise en

place au niveau mondial ?

Le déficit budgétaire des pays de l’OCDE s’est fortement creusé : il a progressé de 5 points entre le déficit moyen d’avant la

crise, qui représentait en moyenne 2,8% du PIB, et le déficit de 2010 qui est passé à 7,7% du PIB. La croissance des

dépenses publiques a eu un effet bénéfique puisqu’on constate, en 2010, une reprise de l’activité qui profite plus au Japon

(le PIB a augmenté de 4,5% soit 4 points de plus que dans la période précédente) et aux Etats-Unis (la croissance atteint

3% soit 1,3 point de mieux) qu’à la zone euro (la croissance atteint 2,4% soit 0,7 point de mieux). Cette reprise a permis une

stabilisation du taux de chômage mais pas une baisse : 8% des actifs sont au chômage dans les pays de l’OCDE de 2010 à

2012 avec de grosses différences entre les pays de la zone euro (Doc 3).

Les taux directeurs des banques centrales ont également diminué rapidement et fortement : celui de la Fed baisse de 5% à

0,5% entre 2008 et 2009 et celui de la BCE de 4% à 1%, soit à des niveaux très faibles (Doc 2). Les banques centrales ont

même adopté des mesures non conventionnelles consistant à acheter massivement des titres pour injecter des liquidités ce

qui revient à imprimer massivement des billets, comme au Japon, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. Ceci n'est pas sans

danger. Les économistes pointent le risque de bulles spéculatives, ou d'un retour de l'inflation si l'économie revient au plein-

emploi. Cependant, cette injection de liquidités était nécessaire si on voulait éviter le « credit crunch » c’est-à-dire le

rationnement du crédit qui aurait paralysé toutes les activités économiques.

Conclusion partielle = Les politiques de relance menées en 2008 étaient indispensables pour éviter que la récession se

transforme en une crise de grande ampleur. Les gouvernements ont retenu la leçon de la crise de 1929. Cependant, les résultats

n’ont pas été à la hauteur des effets attendus par la théorie. Comment peut-on expliquer cette insuffisance ?

2 – Se sont heurtés à un certain nombre de contraintes économiques et institutionnelles

A – La contrainte budgétaire

Phrase introductive = La reprise a été insuffisante pour retrouver le plein-emploi. En effet, la croissance effective est restée

inférieure à la croissance potentielle : le PIB effectif est inférieur de près de 3% au PIB potentiel ce qui explique le niveau de

chômage élevé puisqu’on ne mobilise pas tous les travailleurs disponibles (Doc 3). Comment expliquer ce relatif insuccès ?

Les déficits publics ont aggravés considérablement l’endettement public. En théorie, la relance devrait mettre fin au déficit

initial car la reprise de la croissance fournit de nouvelles ressources fiscales (plus de TVA à suite de l’augmentation de la

consommation, plus d’impôt sur le revenu et le bénéfice à la suite de l’enrichissement des agents économiques) et diminue

les dépenses sociales (moins de chômeurs et moins de pauvres à prendre en charge) (Doc 1). En réalité, les pays étaient

déjà endettés depuis des dizaines d’années et les déficits publics liés à la relance ont ajouté de la dette à la dette (Doc 4).

Keynes considérait que le déficit budgétaire n’était qu’une mesure à court terme et prenait fin dès le retour au plein emploi.

Or, les déficits sont devenus structurels et non plus conjoncturels.

Les agents économiques ont anticipé les difficultés des Etats les plus fragiles. Les agents financiers, qui prêtent aux Etats en

achetant les titres des emprunts publics (bons du trésor, obligations d’Etat), ont exigé des taux d’intérêt prohibitifs aux Etats

des pays les plus vulnérables (Grèce, Espagne, Portugal, Irlande…) ce qui a eu pour effet d’empêcher les entreprises de

ces pays d’emprunter pour investir (effet d’éviction). Les ménages anticipent une augmentation des impôts nécessaires pour

réduire le déficit et l’endettement publics. Ils vont donc épargner au lieu de consommer ce qui va ralentir la croissance. Enfin,

les entreprises anticipant un ralentissement vont freiner leurs projets d’investissement (Doc 4). Dès 2011, on observe une

baisse de la croissance dans les pays de l’OCDE et même une récession en 2012 dans la zone euro (Doc 3).

A cela s’ajoute les contraintes budgétaires propres à la zone euro. Elle s'est construite à partir d'un pacte de stabilité

contraignant. Pour éviter toute relance de l'inflation, qui aurait remise en cause la stabilité des taux de changes, les pays

européens se sont engagés à Maastricht (1992) puis à Amsterdam (1997) à avoir un déficit public inférieur à 3% du PIB, à

atteindre l'équilibre budgétaire en période de forte croissance et à réduire leur endettement public en dessous de 60% du PIB.

Ceci a été réaffirmé par le « traité budgétaire européen » et la « règle d’or ». Une telle contrainte empêche toute politique

volontaire de relance au niveau des États lorsque l’Etat est déjà déficitaire. En conséquence, les Etats de la zone euro se

sont lancés dans des politiques d’austérité en réduisant drastiquement leurs déficits budgétaires pour réduire la charge de la

dette (Doc 4) ce qui a enclenché un multiplicateur négatif entretenant la récession et la hausse du chômage (Doc 3).

B – La contrainte extérieure

Phrase introductive = Dans une économie mondialisée, toute relance dans un seul pays se traduit par un déficit extérieur pour

ce dernier car une partie des dépenses nouvelles se porte sur des biens importés. C’est ce qui s’est passé pour la relance Chirac

en 1975 et la relance Mauroy en 1981. Cette contrainte extérieure aurait dû être évitée par la relance conjointe. Pourtant, ce n’est

pas ce qui s’est passé. Pour quelles raisons ?

Tous les pays ne sont pas compétitifs. L’Allemagne, la Chine, les pays nordiques ont su profiter de la relance en augmentant

leurs exportations plus rapidement que leurs importations parce que leurs biens étaient compétitifs soit au niveau des prix

(Les produits chinois), soit au niveau de la qualité ou de la bonne adaptation à la demande (l’Allemagne). Ces pays ont pu

sortir plus rapidement de la récession de 2008-2009 et diminuer leur taux de chômage au détriment des autres pays de la

Zone Euro (la France, l’Europe du Sud) qui ont vu leur solde extérieur se dégrader et devenir négatif parce qu’ils n’étaient

pas compétitifs.

En conséquence, dans une économie mondialisée, seuls les pays qui ont un excédent budgétaire et un excédent extérieur

peuvent lancer un plan de relance avec succès. L’Allemagne aurait pu jouer ce rôle dans la zone euro mais, pour des

raisons historiques (l’Allemagne a encore le souvenir de l’hyperinflation des années 1920) et des raisons idéologiques (les

dirigeants allemands adhèrent à la théorie libérale), elle n’a pas voulu jouer ce rôle dans la zone euro. En revanche, la Chine

n’a pas hésité en 2012 à jouer de la relance pour dynamiser sa croissance.

Enfin, les Etats ont adopté des politiques de change différentes. Le dollar, sous l’influence des fortes émissions monétaires

et de la baisse des taux d’intérêt directeurs a vu sa valeur baisser vis-à-vis de l’euro, du yen et du yuan ce qui a favorisé les

exportations américaines. Les japonais viennent, en 2013, de faire baisser le cours du yen pour rendre leurs produits plus

compétitifs… Seule la zone euro n’a pas de politique de change et laisse sa monnaie fluctuer sur le marché des changes au

gré de l’offre et de la demande.

Conclusion :

Rappel de la démonstration = Les plans de relance menés par les Etat du G20 suite à la crise de 2008 n’ont pas obtenu les

effets attendus. Certes, ils ont atténué les effets de la crise mais ils ont développé des difficultés financières auxquelles les Etats

ont du mal à faire face aujourd’hui et qui risquent de peser encore longtemps dans la gestion des finances publiques.

Ouverture = Les politiques de relance sont adaptées pour le chômage conjoncturel. Quelles politiques doit-on adopter pour

lutter contre le chômage structurel ?

1

/

5

100%