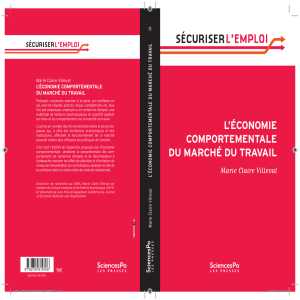

ENTRETIEN AVEC MADAME MARIE CLAIRE VILLEVAL

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic

20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03

www.millenaire3.com

1

ENTRETIEN AVEC MADAME MARIE CLAIRE VILLEVAL

directrice du Groupe d’Analyse et de Théorie Economique Lyon Saint

Etienne (GATE)

Le GATE est la principale Unité Mixte de Recherche de Rhône-

Alpes en économie, associée au CNRS, et aux Universités Lyon 2,

Lyon 1, St Etienne et à l’ENS de Lyon. Ses activités se répartissent

en 6 axes de recherche : « Jeux et marchés », « Micro-économie

du travail et des ressources humaines », « Economie de la

santé », « Espace et environnement », « Monnaie, finance,

économie internationale » et « Histoire de l’analyse

économique ».

Dans cette interview, Marie Claire Villeval, directrice du laboratoire

GATE Lyon St Etienne, nous expose les principes de l’économie

comportementale (discipline récemment nobélisée) dont l’objet

d’étude et les questionnements peuvent interpeller les politiques

publiques sur les déterminants des comportements humains.

Interview réalisée par Geoffroy Bing (Nova7), le 16 novembre 2010

On parle d’économie expérimentale et

d’économie comportementale. Pouvez-

vous nous expliquer ce que recouvrent

ces champs et les liens qu’ils ont entre

eux ?

L’économie comportementale consiste à

introduire une dimension psychologique

dans la formalisation et la compréhension

des comportements humains à l’occasion

des prises de décisions économiques. La

composante affective et émotionnelle de

nos prises de décisions joue en effet un

rôle considérable qui a longtemps été

ignoré volontairement. L’économie

expérimentale désigne principalement une

méthode de recherche permettant de

tester les modèles d’économie

comportementale. Les recherches en

économie comportementale s’appuient en

effet essentiellement sur l’expérimentation.

En quoi consiste l’expérimentation en

économie comportementale ?

Comme dans toute science expérimentale,

elle consiste à reproduire un modèle

théorique en laboratoire et à tester ce

modèle à l’aide de protocoles

expérimentaux appliqués à des sujets

humains pour étudier leur processus de

décisions et les déterminants des choix

individuels et collectifs. L’économie

comportementale nous fournit un modèle

de comportement théorique, et en

laboratoire nous allons tester si ce modèle

prédit effectivement les comportements ou

s’il convient d’amender le modèle. Pour

cela, nous reproduisons ce modèle dans

un environnement le plus contrôlé possible

pour se concentrer sur les dimensions et

les variables les plus fondamentales de la

prise de décision. Nous contrôlons ainsi le

type d’information que l’on donne à nos

« L'approche classique de la théorie économique consiste à postuler la

rationalité des acteurs. Mais les tests expérimentaux de la théorie des jeux et

de la décision ont généré, depuis les années 1980, un courant d'études,

l'économie comportementale..."»

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic

20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03

www.millenaire3.com

2

sujets, les conditions d’échange, la

fréquence des interactions entre les

sujets, etc. Nous pouvons ainsi approcher

certaines dimensions que les enquêtes ne

nous fournissent généralement pas, telle

une mesure directe de l’attitude des

individus face au risque ou encore leur

préférence pour le présent, leur capacité à

faire confiance aux autres, etc. Nous

pouvons également introduire des

changements toutes choses égales par

ailleurs pour isoler l’effet d’un facteur, ce

qui nous est rarement donné d’observer

dans la réalité. Cette méthode a été

couronnée par deux Prix Nobel attribués à

Reinhard Selten en théorie des jeux en

1994 et, en 2002, à Vernon Smith pour

ses travaux sur les marchés et

l’information et à Daniel Kahneman pour

ses travaux sur les dimensions

psychologiques des comportements

économiques. Kahneman est en effet

psychologue ! Et il convient de savoir que

l’article de recherche le plus cité en

économie a été publié dans Econometrica

par Kahneman et Tversky qui sont tous

deux psychologues. Ces Prix Nobel ont

évidemment renforcé la crédibilité de cette

méthode.

Que nous apprend l’économie

comportementale?

Elle nous apprend que la rationalité n’est

pas parfaite, qu’elle est avant tout

contextuelle ; que nos préférences ne sont

pas stables ni nécessairement cohérentes

et que nous en avons une connaissance

imparfaite ; que nous ne basons pas

toujours nos décisions sur toutes les

informations disponibles et que parfois

nous les appuyons sur des informations

non crédibles. L’économie

comportementale nous apprend aussi que

les émotions jouent un rôle dans nos

prises de décisions économiques.

Certaines émotions nous aident à prendre

de meilleures décisions alors que d’autres

vont nous en empêcher. Le regret par

exemple peut nous aider à mieux décider

(il nous évite de refaire les mêmes

erreurs !). La jalousie ou l’envie peuvent,

au contraire, nous conduire à des choix

qui vont contre notre intérêt ! De même,

chacun sait que les décisions prises à

chaud ne sont souvent pas les mêmes

que celles que vous prendriez à froid.

L’économie comportementale se penche

également sur la question des incitations

monétaires et de leur efficacité. Les

incitations guident en effet les

comportements et chacun préfère gagner

plus que moins. Définir quelles sont les

incitations à mettre en place pour orienter

les comportements des agents

économiques peut résulter d’un modèle

théorique. Mais on découvre avec

l’économie comportementale qu’il y a des

situations dans lesquelles introduire des

incitations monétaires va avoir un effet

contraire à la performance. Par exemple,

si vous payez le don du sang, moins de

personnes donneront leur sang.

L’économie comportementale va donc

aider à mieux comprendre comment

incitations monétaires et incitations non

monétaires interagissent.

L’économie comportementale va

également nous aider à comprendre

pourquoi nous ne nous comportons pas de

la même manière face à des risques de

gains ou face à des risques de pertes et

comment cela influence nos stratégies et

nos investissements. Face à des risques

de gains, les gens sont averses au risque,

ils font des choix plus protecteurs. Au

contraire, face à des risques de pertes, les

gens font des choix plus risqués, ce qui

peut paraître a priori contre-intuitif !

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic

20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03

www.millenaire3.com

3

Un autre domaine d’intérêt pour

l’économie comportementale est la

compréhension des préférences

temporelles. Dans quelle mesure accepte-

t-on d’attendre pour gagner plus ?

Certaines personnes préfèrent empocher

l’argent aujourd’hui plutôt que d’attendre

pour en recevoir plus dans un mois, même

si ce gain futur est assuré ! Si ce

comportement est généralisé, cela se

traduit par une société qui investit peu, qui

prend peu de risques, qui a du mal à

entreprendre et, au final, accuse un retard

de développement économique.

Qu’est-ce qu’un « comportement » pour

un économiste comportementaliste ?

Je dirais que c’est le résultat d’un

processus cognitif et émotionnel de

délibération et de décision individuel ou

collectif. Les gens raisonnent, anticipent,

comparent des choix et des non-choix, et

de ce processus résulte une décision que

j’appellerai comportement.

En quoi la démarche

comportementaliste dont vous vous

réclamez se distingue-t-elle de la

psychologie ?

Nous ne sommes pas psychologues. Nous

ne nous intéressons aux décisions de

l’individu qu’en tant qu’il s’agit de choix

économiques ou ayant des implications

économiques. Nous partons toujours d’un

modèle économique dans lequel nous

introduisons des facteurs psychologiques

mais nous ne nous substituons pas à des

psychologues. Pour prendre un exemple,

la sur-confiance chez les traders peut

expliquer des perturbations sur les

marchés financiers à travers des prises de

risques excessives. En tant

qu’économistes, nous allons étudier

comment cette surconfiance influence la

prise de décision mais nous ne

chercherons pas à savoir pourquoi il y a

de la surconfiance chez tel individu. De

même quand nous étudions la jalousie,

l’imitation ou l’importance de l’image de

soi, nous lisons de la psychologie pour

comprendre ce que veulent dire l’image de

soi ou la jalousie, mais nous ne cherchons

pas à mettre au jour le processus

psychologique à l’origine de ces

phénomènes.

La neuroéconomie constitue un champ

de recherche qui suscite beaucoup

d’interrogations. En quoi consiste-

elle ?

La neuroéconomie se développe depuis

une dizaine d’années à travers la

coopération entre neuroscientifiques et

économistes. Elle vise à mieux

comprendre les processus neuronaux qui

président à nos choix économiques. Si l’on

constate que les émotions jouent, on veut

savoir quel est le mécanisme cognitif qui

guide ces émotions et comment elles

s’imbriquent avec le raisonnement

économique. La neuroéconomie va nous

permettre de comprendre ce qui se passe

dans le cerveau quand l’individu évalue

diverses options économiques et qu’il

prend sa décision. Les zones du cerveau

activées nous aident à comprendre

comment l’individu analyse une situation

et nous permet de prédire ses choix. Cela

nous permet d’expliquer ce qui relève de

mécanismes automatiques ou de

mécanismes de raisonnement et

d’apprentissage.

Quand on pense neuroéconomie, on

pense surtout scanners et IRM. Mais cela

recouvre aussi des méthodes moins

lourdes qui recourent par exemple à des

mesures physiologiques (mesures de la

conductivité de la peau,

électrocardiogrammes, oculomètres, etc.).

Ces dispositifs nous permettent de

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic

20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03

www.millenaire3.com

4

mesurer les émotions et de voir si

l’intensité des émotions ressenties est

corrélée avec tel ou tel type de choix. De

même, l’étude du rôle des hormones a

amélioré notre compréhension des

mécanismes qui sous-tendent la confiance

d’un individu pour un autre ; or la

confiance est une dimension

fondamentale dans les relations

économiques.

A-t-elle déjà débouché sur des résultats

intéressants, et si oui lesquels ?

Prenons un exemple : dans un jeu de

partage d’une somme d’argent entre une

autre personne et vous-même, si vous

recevez une part qui vous paraît

extrêmement inégale et donc injuste, la

zone de votre cerveau qui est activée est

celle qui est activée quand vous éprouvez

de la douleur physique. Le ressenti d’une

injustice morale ou d’une violence

physique active notre cerveau de manière

proche. De même, on a montré que

lorsque vous réparez une injustice en vous

vengeant par une punition, même si cela

vous coûte de l’argent, la partie du

cerveau qui s’active est celle qui s’active

également lorsque vous ressentez du

plaisir face à un gain monétaire ou en

réaction à une excitation sexuelle. Voilà

quelques résultats issus de la

neuroéconomie et qui sont importants

pour l’économiste car ils montrent que

l’utilité de l’agent économique ne se

mesure pas seulement par la

maximisation du gain monétaire mais

aussi et de manière plus complexe, par la

maximisation de gains monétaires et

moraux en présence de préférences

sociales.

Est-ce que l’économie

comportementale s’intéresse à la

notion d’acceptabilité, et si oui sous

quel angle ?

Pour nous, l’acceptabilité relève d’une part

de la volonté ou non de payer pour obtenir

quelque chose, et d’autre part, de la

volonté de renoncer à un gain pour

satisfaire une préférence sociale ou pour

respecter une norme morale.

Sur le premier point, si l’on s’intéresse à

l’environnement par exemple, il est

intéressant de savoir quelle valeur les

individus accordent à une meilleure qualité

de vie et d’environnement. Nous avons

des méthodes qui permettent de mesurer

cette volonté de payer, c’est-à-dire cette

acceptation de sacrifier de l’argent pour un

bien qui n’a pas de prix et surtout pour

lequel un marché n’existe pas (ou pas

encore). Quand un bien n’a pas de

marché, comment déterminer sa valeur ?

En effet, pour conduire les citoyens à

changer de comportement sur le plan

environnemental, il faut comprendre quelle

valeur ils attribuent à ce type de biens.

D’autre part, l’acceptabilité sociale désigne

notre propension à renoncer à un gain

monétaire pour faire un choix qui nous

paraît plus acceptable sur un plan collectif

ou moral. Il peut être facile de frauder si la

probabilité d’un contrôle est relativement

faible mais notre morale nous interdira de

le faire. Une autre question est de savoir

jusqu’où vous acceptez de contribuer à un

bien commun si les autres citoyens ne le

font pas. Il n’est pas toujours facile de

mesurer l’acceptabilité par des enquêtes

et dans la réalité, l’acceptabilité sociale se

mesure de manière coûteuse quand les

gens vont dans la rue ! Or, on sait bien

étudier ces phénomènes en laboratoire.

DirectiondelaProspectiveetduDialoguePublic

20ruedulac‐BP3103‐69399LYONCEDEX03

www.millenaire3.com

5

Face à un défi tel que réduire la place

de la voiture en ville, quelle approche et

méthode préconise un économiste

comportementaliste ?

Sur le plan théorique, je suis économiste,

donc je crois aux incitations mais j’en

connais les limites car je suis économiste

comportementaliste. Je serais donc tentée

de réfléchir à cette question en creusant

deux pistes. Tout d’abord on peut infléchir

les comportements par la piste des

incitations monétaires (soit à travers une

augmentation des coûts – l’impôt-, soit à

travers des récompenses – la subvention).

Ensuite, on peut explorer la piste des

incitations non-monétaires en travaillant

sur l’importance des interactions sociales

et des normes sociales. On peut ainsi se

servir de l’exemple des autres et jouer sur

les comparaisons pour changer les

comportements individuels.

Sur le plan méthodologique, deux

méthodes expérimentales peuvent être

utilisées pour tester l’efficacité de diverses

mesures. D’une part, l’expérimentation de

laboratoire, et d’autre part,

l’expérimentation de terrain. En

laboratoire, on peut simuler différentes

options de récompenses/sanctions

financières et jouer sur les préférences

temporelles (comprendre à quelles

conditions les individus sont prêts à

renoncer à un gain immédiat à travers

l’usage de la voiture personnelle pour un

gain à plus long terme à travers un

environnement de meilleure qualité permis

par l’usage des transports en commun ou

le covoiturage). Les individus les moins

prêts à faire cet arbitrage sont ceux qu’il

convient d’inciter davantage par des

politiques ciblées.

L’expérience de terrain consisterait à

sélectionner des quartiers de Lyon

auxquels on affecterait de manière

aléatoire des traitements différents

pendant plusieurs semaines. Les habitants

d’un quartier recevraient par exemple une

information sur les conséquences

monétaires et sanitaires d’un

environnement dégradé si les

comportements ne changent pas

(information négative). Les habitants d’un

autre quartier recevraient une information

positive présentant les avantages

monétaires et environnementaux des

transports en commun (information

positive). Les habitants d’un troisième

quartier recevraient une information sur

les bonnes pratiques de leurs voisins

(information comparative). Enfin ceux d’un

quatrième quartier pourraient bénéficier

d’une distribution gratuite de tickets de

bus. Ensuite, il s’agirait de comparer les

pratiques d’usage des transports en

commun avant, pendant, et après chacun

des traitements pour comparer leur

efficience relative. C’est ce que l’on

appelle dans notre jargon des expériences

« randomisées ».

Précisément, que savons-nous des

bénéfices des incitations monétaires

sur les changements de

comportement ?

Nous savons bien que les individus

réagissent aux incitations monétaires,

qu’elles soient positives (récompenses) ou

négatives (sanctions) en adaptant leurs

comportements : davantage d’incitations

conduit à davantage d’effort. Ce que nous

savons moins bien anticiper en revanche

est l’effet de l’introduction d’une incitation

là où elle n’existait pas auparavant. Nous

connaissons des exemples où

l’introduction d’incitations monétaires peut

avoir un effet contreproductif. C’est le cas

en particulier dans les domaines où les

pratiques dépendent de la bonne volonté

ou de la morale des citoyens. Introduire de

6

6

7

7

1

/

7

100%