La chirurgie oculaire au laser est-elle la solution?

SOMMAIRE

Capsule Médicaments

2

Les désignations de

bénéficiaire

Clarté et précision

évitent bien des

complications

3

Stressé? Vous n’êtes

pas seul!

4

La cyberchronique

6

Questions de

réglementation

8

La chirurgie oculaire au laser

est-elle la solution?

L

es médias ont beaucoup parlé de la

chirurgie oculaire au laser ces dernières

années. Et avec raison! Les personnes qui

portent des lunettes ou des verres de contact

savent à quel point il serait bon de pouvoir s’en

passer. Toute personne qui porte des lunettes

sait qu’il est extrêmement frustrant de chercher

ses lunettes juste pour lire l’heure sur le réveil-

matin.

Mais avant de se précipiter à la clinique de

chirurgie au laser la plus proche, les gens

doivent connaître les risques et les avantages

de la chirurgie oculaire au laser. Ils doivent

comprendre que l’intervention est irréversible.

Toute personne qui envisage la chirurgie

oculaire au laser doit consulter un médecin et

être aussi franche que possible sur ses

antécédents médicaux et sur ses attentes. Le

médecin doit avoir tous les renseignements

pour conseiller l’acte médical approprié.

Types d’interventions

La laser excimère, le laser de base utilisé pour

la chirurgie oculaire, émet des rayons

ultraviolets à haute énergie. Le laser est précis,

réduisant au minimum les dommages aux tissus

voir Chirurgie oculaire à la page 2

Se passer

de lunettes :

une réalité

possible

Avantages

sociaux

BULLETIN

TRIMESTRIEL

Volume 8 • Numéro 3

Troisième trimestre de 2001

Capsule

Médicaments

Les médicaments d’ordonnance peuvent

souvent remplacer d’autres formes de

thérapies plus coûteuses telles que

l’hospitalisation. Par conséquent, la

pharmacothérapie permettrait-elle en fait de

réduire les coûts liés aux soins de santé?

Peut-être…

Les médecins utilisent de plus en plus la

pharmacothérapie pour traiter des affections

avant qu’elles ne posent problème. L’utilisation

accrue de la pharmacothérapie n’est pas le seul

facteur contribuant à l’augmentation des coûts

liés aux médicaments. En effet, les produits

nouveaux et plus efficaces sont de plus en plus

chers. Selon une étude américaine menée par

Express Scripts, entre 1996 et 2000 le coût moyen

des ingrédients utilisés par chacun des

participants par année a bondi de 85 %. Les

nouveaux médicaments d’ordonnance mis sur le

marché depuis 1996 ont généré environ 35,7 % de

ce coût.

Le secteur de l’assurance fait face à un défi de

taille : comment trouver le juste équilibre entre le

besoin de donner l’accès à des médicaments plus

efficaces (et plus coûteux) et le besoin de limiter

le coût des régimes d’avantages sociaux.

Express Scripts suggère quelques moyens qui

peuvent limiter le coût des régimes médicaments.

Aider les employés à comprendre le coût des

ordonnances peut, par exemple, contribuer à

limiter la montée des coûts. Hausser le montant

de la quote-part s’est aussi avéré une stratégie

efficace pour certains régimes, car cette mesure

décourage toute tendance à faire exécuter des

ordonnances inutiles. Dans le même ordre

d’idées, réduire la quantité de comprimés délivrés

par ordonnance pour une nouvelle

pharmacothérapie peut également permettre de

prévenir le gaspillage. Enfin, la révision de

l’utilisation de médicaments empêche d’exécuter

plusieurs ordonnances pour traiter une seule

affection, ce qui offre la possibilité de réduire les

coûts et de préserver la sécurité des participants.

Express Scripts souligne que la solution n’est pas

aussi simple. Par exemple, l’augmentation de la

quote-part peut décourager les employés de

demander des ordonnances inutiles, mais peut

aussi dissuader les travailleurs à faible revenu de

faire exécuter des ordonnances nécessaires. En

outre, cette mesure pourrait amener les patients à

réduire la posologie et à prolonger la période de

traitement. En élaborant les régimes

médicaments, les administrateurs de régime

doivent veiller à ce qu’ils répondent le mieux

possible aux besoins des participants.

Le défi auquel fait face le secteur de l’assurance

est le suivant : comment rembourser des

médicaments plus chers tout en répondant aux

besoins des participants sur le plan de la santé. La

Financière Manuvie cherche toujours à trouver le

meilleur moyen de limiter les coûts tout en offrant

le meilleur régime médicaments possible aux

participants.

Source : Express Scripts 2000 Drug Trend Report –

Données américaines

2

périphériques. Deux méthodes de chirurgie

oculaires correctrices ont retenu le plus

d’attention : le KISAL (ou LASIK) et la PRK.

Le KISAL (kératomileusis in situ assisté par

laser) est utilisé pour traiter la myopie,

l’hypermétropie et l’astigmatisme. Le KISAL

est l’intervention la plus récente utilisée pour la

chirurgie oculaire au laser, car elle semble plus

efficace et présente moins de complications que

la PRK. Lors de cette intervention, le

chirurgien doit d’abord couper une lamelle

dans le stroma (la couche intermédiaire de la

cornée) et utiliser le laser pour retirer une partie

des tissus sous la lamelle afin de remodeler la

cornée. La lamelle est ensuite replacée et la

cornée peut se cicatriser naturellement.

L’intervention dure à peine quelques minutes

par oeil.

La PRK (photokératectomie réfractive) peut

également être utilisée pour traiter la myopie,

l’hypermétropie et l’astigmatisme. Lors de

l’intervention, le chirurgien utilise un laser

pour remodeler la cornée en retirant des tissus

de sa surface. Comme dans le cas du KISAL,

cette intervention ne dure que quelques minutes

par oeil.

La kératotomie radiale (KR) est utilisée de

moins en moins souvent et corrige la myopie

légère à modérée. Lors de cette intervention, le

chirurgien pratique des incisions disposées en

rayons sur la cornée du patient, ce qui l’aplatit

et réduit ainsi la myopie. Cette intervention

prend généralement moins d’une demi-heure.

Les avantages constatés par les patients portent

habituellement sur le changement des habitudes

de vie, mais ils peuvent être importants et

résumés par un seul mot : liberté.

Libre de nager, de jouer au basket-ball ou de

danser sans verres de contact ni lunettes

spéciales. Libre de regarder avec des jumelles

ou un appareil photo sans devoir préalablement

enlever ses lunettes. Ne plus avoir à acheter de

nouvelles lunettes tous les deux ans.

Toutefois, certaines personnes doivent

continuer de porter des lunettes même après

l’intervention. Au fur et à mesure que les gens

vieillissent, l’acuité visuelle se détériore malgré

la chirurgie correctrice. La chirurgie corrige la

vision; elle ne traite par les causes sous-

jacentes de la détérioration de la vision.

Le rétablissement varie beaucoup selon les

patients. Certains patients pourront voir

clairement en moins de 24 heures, alors qu’il

faudra plusieurs semaines à d’autres personnes

pour obtenir une acuité visuelle. Même si un

patient peut voir clairement à un stade précoce

du rétablissement, il est important d’éviter

toute activité trépidante pendant plusieurs mois.

Les sports de contact tel le football, et autres

mouvements violents comme l’activation des

sacs gonflables, peuvent causer des

complications post-chirurgicales.

Le patient devrait toujours respecter les

prescriptions du médecin. Il ne faut pas prendre

de raccourcis lorsqu’il est question de la vue.

Chirurgie oculaire, suite de la page 1

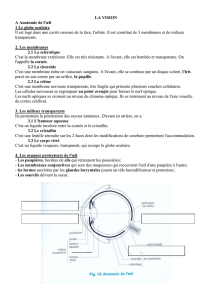

La chirurgie au laser modifie la couche externe de l’œil, plus particulièrement la

cornée. La partie externe de l’œil est constituée de trois éléments : la cornée, la

partie transparente qui couvre la pupille et l’iris; la sclérotique, la partie blanche de

l’œil; et le limbe, la partie externe de la cornée

où elle s’attache à la sclérotique.

La lumière est réfractée en deux

étapes, premièrement par la cornée,

deuxièmement par le cristallin. La

lumière doit converger clairement

sur la rétine (le récepteur du nerf

optique) pour obtenir une bonne

vision.

Chirurgie au laser

suite à la page 6

Sclérotique

Iris

Cornée

Pupille

Cristallin

Rétine

3

L

’assurance-vie, les désignations de

bénéficiaire et les droits de succession ne

suscitent généralement pas autant d'intérêt que

les placements dans les fonds mutuels ou les

rendements des indices boursiers mais ils

exigent autant de vigilance.

Une désignation de bénéficiaire ambiguë peut

entraîner de l’anxiété durant une épreuve déjà

douloureuse. Les difficultés peuvent être

accrues au lieu d'être allégées si le produit de

l'assurance est versé en retard. Voici donc

quelques conseils utiles entourant les

désignations de bénéficiaire.

• En cas de désignation de la « succession »

comme bénéficiaire, le produit de

l'assurance risque d'être assujetti aux

réclamations de créanciers et, dans certains

cas, à des droits de succession. Pour éviter

des telles situations, les participants peuvent

désigner une ou plusieurs personnes comme

bénéficiaires.

• Quand la succession est désignée comme

bénéficiaire, ou en l’absence de désignation,

il est capital de rédiger un testament. Le

chèque de la prestation décès ne peut être

encaissé que si un exécuteur testamentaire

ou un administrateur a été nommé. En

l’absence de testament, le tribunal nomme

un administrateur.

• Incitez les participants à consulter un

conseiller juridique ou financier pour toute

question relative aux testaments, aux

fiduciaires et à la planification successorale.

Les promoteurs et les administrateurs de

régime ne sont pas en mesure de fournir des

avis juridiques et financiers personnels.

• Assurez-vous toujours que la désignation de

bénéficiaire est signée et datée avant de la

classer.

• Quand le participant ajoute une deuxième

page où figurent les noms de bénéficiaires,

assurez-vous que cette page est signée,

datée et référencée en tant que pièce jointe.

• Il ne faut jamais utiliser l’expression « et/ou

» quand plusieurs bénéficiaires sont

nommés et se contenter de leur assigner un

numéro. Par exemple, il ne faut pas inscrire

« Marie Tremblay et/ou Luc Desjardins » ni

« 1. Marie Tremblay, 2. Luc Desjardins ». Il

faut plutôt inscrire tous les noms les uns à

la suite des autres (exemple : Marie

Tremblay, Luc Desjardins). Dans ce cas,

chaque personne reçoit une part égale du

produit de l'assurance.

• Il faut inscrire tous les noms en

assignant à chacun un pourcentage

(exemple : Marie Tremblay reçoit 75 %

et Luc Desjardins, 25 %) dans le cas où

le participant ne veut pas que le produit

de l'assurance soit réparti également. Les

pourcentages doivent totaliser 100 %.

• Il faut utiliser les expressions «

bénéficiaire principal » et « bénéficiaire

subsidiaire » pour stipuler que le premier

reçoit la prestation décès intégrale, à

moins qu’il ne soit décédé, auquel cas la

prestation intégrale revient au

bénéficiaire subsidiaire (exemple : « La

bénéficiaire principale est Marie

Tremblay. Le bénéficiaire subsidiaire est

Luc Desjardins »).

• Conservez l’original de la désignation.

Parfois, une copie ne suffit pas.

• Ne divulguez jamais le nom d’un

bénéficiaire à un tiers, à moins que la loi ne

vous y oblige. La désignation de

bénéficiaire constitue une information

confidentielle. (Quand la désignation de

bénéficiaire est transmise directement à

l’assureur, le code de confidentialité

empêche ce dernier de divulguer les noms

des bénéficiaires au promoteur du régime

ou à quelque autre tiers.)

• Quand un ou plusieurs des bénéficiaires

sont des mineurs, conseillez au participant

de nommer un fiduciaire ou un tuteur aux

biens des mineurs, afin d’éviter que la

prestation décès ne soit consignée en justice

ou ne soit gelée jusqu’à ce que les mineurs

atteignent la majorité.

• En cas de cessation de la couverture des

participants, conservez toujours les

désignations des personnes bénéficiant de

l'exonération de primes ou touchant des

prestations d'invalidité de longue durée. En

l’absence de désignation, la prestation décès

est versée à la succession au décès de la

personne.

• Dans certains cas de divorce ou de

séparation, le participant peut se voir

intimer par le tribunal de désigner un

bénéficiaire particulier. Le participant au

régime est tenu d'obtempérer sinon la

prestation décès peut être consignée en

justice.

Les désignations de bénéficiaire doivent être

absolument claires et précises. L’ambiguïté, si

elle ne peut être levée, génère des retards ou

peut entraîner un paiement à la succession ou

une consignation en justice.

Nota : Cet article n’a pour but que d’informer et ne

constitue pas un avis juridique. Vous devez toujours

consulter votre conseiller juridique et votre conseiller en

avantages sociaux, conjointement avec le représentant

de la Financière Manuvie, avant d’apporter des

modifications à votre régime.

Les désignations de bénéficiaire

Clarté et précision évitent bien des complications

Les désignations irrévocables

Comme leur nom l'indique, les désignations irrévocables ne peuvent être révoquées ni

modifiées.

• Au Québec, la désignation du conjoint marié est automatiquement irrévocable, sauf

indication contraire. En cas de divorce, la désignation complète (et non seulement

l’irrévocabilité) tombe en déchéance. Des règles spéciales s’appliquent aux

désignations de conjoint et aux divorces antérieurs au mois de décembre 1982; il

convient d'obtenir un avis juridique dans chaque cas.

• Quelle que soit la province, l'assuré peut désigner le bénéficiaire de son choix de

façon irrévocable. Il suffit d'ajouter une note spécifiant que la désignation est

irrévocable.

• La désignation d'un bénéficiaire irrévocable ne peut être modifiée qu'avec le

consentement du bénéficiaire désigné, à moins que celui-ci ne décède avant l’assuré.

• La désignation irrévocable demeure valide même si le titulaire du contrat change

d’assureur.

• Les règles qui régissent la désignation de bénéficiaire sont complexes. L'obtention

d'un avis juridique peut s'imposer.

4

L

’année a été stressante pour les travailleurs canadiens qui, pour la

plupart, voient l’avenir du système de soins de santé avec de plus en

plus de pessimisme, selon une récente étude d’Aventis Pharma. D’après

les résultats du sondage Aventis sur les soins de santé de 2001, le stress au

travail a augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière année.

De plus, bien qu’ils soient actuellement satisfaits du système de soins de

santé, les Canadiens craignent pour son avenir.

L’étude a également démontré que les Canadiens sont généralement

satisfaits de leur régime collectif de soins de santé, mais dans une moindre

mesure que l’année dernière. La plupart des employés estiment que leur

employeur cherche davantage à limiter les coûts qu’à offrir un excellent

régime de soins de santé.

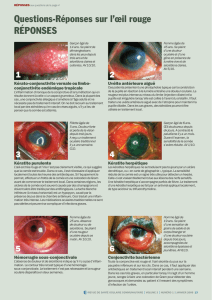

Stress

Le milieu de travail est stressant pour les Canadiens. Le sondage Aventis

démontre que 62 % des répondants estiment éprouver beaucoup de stress

au travail, soit 15 % de plus que l’an dernier. Les Brittano-Colombiens

arrivent en tête de liste.

Les femmes sont plus stressées que les hommes : 65 % des femmes vivent

beaucoup de stress au travail, comparativement à 58 % des hommes. De

plus, 38 % des femmes ont déclaré que le stress au travail les a rendues

malades, comparativement à 30 % des hommes.

D’après les réponses recueillies, la charge de travail est la première cause

de stress, devant les obligations financières personnelles. Les symptômes

de stress les plus courants sont l’irritabilité et l’anxiété, l’insomnie, la

fréquence des maladies et l’absentéisme.

Pas moins de 41 % des répondants affirment que les employeurs sont loin

de faire assez d’efforts pour lutter contre le stress au travail, alors que

57 % estiment que leur employeur fait juste assez ou plus qu’assez

d’efforts pour le combattre.

Stressé? Vous n’êtes pas seul!

0

20

40

60

80

100

47 %

62 %

51 %

61 %

39 %

59 %

42 %

60 %

42 %

63 %

52 %

69 %

53 %

64 %

Proportion des employés estimant vivre beaucoup

de stress au travail

Échelle

nationale

C.-B.

Alberta

Sask. et

Man.

Ontario

Québec

Prov. de

l’Atlantique

2000 2001

0

20

40

60

80

100

« Mon travail est si stressant qu’il m’a parfois rendu

physiquement malade »

Nombre de répondants ayant répondu « oui »

34 % 30 %

38 %

Total Hommes Femmes

Oui 31 %

Ne sait

pas 22 %

Non 47 %

Oui 42 %

Non 58 %

Modalités du régime sur Internet

Selon 51 % des répondants, la diffusion sur Internet des modalités du régime

les aiderait à mieux comprendre et à mieux utiliser leurs garanties. Il s’agit

d’une hausse par rapport au sondage de 2000 (45 %) et de 1999 (44 %).

Pourcentage des employés ayant

accès à Internet et dont les

modalités de leur régime sont

diffusées sur Internet :

Pourcentage des employés qui

utilisent Internet pour consulter

les modalités de leur régime :

Pourcentage des employés qui utilisent Internet pour

consulter les modalités de leur régime :

0

20

40

60

80

100 Selon la région

59 % 53 % 49 % 40 % 33 % 29 %

Alberta

Sask. et Man.

Ontario

Prov. de

l’Atlantique

C.-B.

Québec

0

20

40

60

80

100 Selon le revenu

48 %

38 %

14 %

Plus de

60 000 $

De 30 000 $ à

60 000 $

Moins de

30 000 $

5

0

20

40

60

80

100

Les cinq initiatives potentielles en matière de santé mises

en place par l’employeur et la proportion des répondants

les estimant prioritaires

Programme

d’abandon du

tabac

Programme

d’exercice

Couverture des

nouveaux

médicaments

Clinique annuelle

de dépistage à

l’interne

Programme

d’amaigrissement

77 % 70 % 65 % 63 % 55 %

Satisfaction

Moins de Canadiens sont satisfaits de leur

régime collectif de soins de santé : seulement

66 % des répondants affirment que leur régime

de soins de santé répond à leurs besoins, par

rapport à 73 % il y a deux ans. Les participants

à un régime souple (69 %) et les employés à

temps plein (67 %) sont les plus satisfaits de

leur régime. Ce pourcentage chute à 55 % chez

les employés à temps partiel.

Lorsqu’on leur a demandé si leur régime s’était

amélioré au cours des cinq dernières années,

23 % des répondants ont répondu oui et 15 %

ont répondu non. Selon les répondants,

l’amélioration de la couverture est la principale

raison de l’amélioration du régime :

1. Couverture en général 35 %

2. Soins dentaires 21 %

3. Soins de la vue 19 %

4. Assurance médicaments 16 %

5. Coûts/primes 10 %

Les répondants ont indiqué que les coûts ou les

primes sont la principale raison de la

détérioration du régime :

1. Coûts/primes 39 %

2. Couverture en général 38 %

3. Assurance médicaments 19 %

4. Soins dentaires 17 %

5. Soins de la vue 10 %

Alors que 81 % des répondants qualifient le

système public de soins de santé

d’« excellent », de « très bon » ou de « bon »,

46 % estiment qu’il se détériorera au cours des

deux prochaines années; 28 % affirment qu’il

restera le même et 24 %, qu’il s’améliorera.

Les répondants qui ont fait appel au système

récemment (ceux ayant éprouvé des problèmes

de santé dernièrement) sont les plus

susceptibles de le désapprouver. Par exemple,

31 % des patients atteints de cancer croient que

notre système de soins de santé est mauvais,

comparativement à une moyenne nationale de

19 %. Les trois principales sources

d’inquiétude sont l’accès aux soins et aux

établissements médicaux (38 %), la pénurie de

médecins et d’infirmières (32 %), et les délais

et les listes d’attente (23 %).

Attitudes face aux

régimes d’avantages

sociaux

Les employés maintiennent (51 % sont

fortement ou plutôt d’accord) que leur

employeur cherche davantage à limiter les

coûts qu’à offrir le meilleur régime possible.

Les employés ont également l’impression

(55 %) de n’avoir aucun droit de parole sur leur

régime de soins de santé.

La majorité (56 %) des répondants affirment

qu’ils seraient disposés à payer des primes plus

élevées pour maintenir leur niveau de

couverture actuel si leur employeur s’avérait

incapable ou refusait de supporter

l’augmentation (par rapport à 50 % il y a deux

ans). Seulement 14 % préfèrent une réduction

de la couverture à une augmentation des

primes.

Les Canadiens aiment leurs

médicaments… ou du moins

leur assurance médicaments.

Lorsqu’on leur a demandé quelle couverture est la

plus importante pour eux, 60 % des répondants ont

choisi l’assurance médicaments, 34 % se disant

fortement d’accord.

La vaste majorité des répondants (90 %) considèrent

que tous les médicaments qui leur sont prescrits

devraient être couverts par leur régime.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%