Etude de faisabilité

Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15

Note de synthèse de l’étude de faisabilité

Classification : non sensible, public 1 / 85

1. Sommaire

1. SOMMAIRE .............................................................................................................................................. 1

2. RAPPEL DU CONTEXTE DE L’ETUDE .......................................................................................................... 4

2.1. UNE ETUDE MENEE DANS LA CONTINUITE DE PREMIERES REFLEXIONS SUR LA MODERNISATION DES SAMU .................... 4

2.2. UN CONSTAT DE FRAGILITES TECHNIQUES DES SAMU CONFIRME ........................................................................... 6

2.3. UNE INSTRUCTION DETAILLEE DU SCENARIO DE MODERNISATION .......................................................................... 7

2.4. UNE MOBILISATION DES ACTEURS GARANTE DE L’ADHESION AUX CONCLUSIONS DE L’ETUDE DE FAISABILITE ................... 8

2.5. UNE ETUDE ETAYEE PAR UNE ANALYSE DES RISQUES ......................................................................................... 10

3. UN PROGRAMME DE MODERNISATION FONDE SUR DES PRINCIPES STRUCTURANTS POUR REPONDRE

AUX BESOINS DE L’AIDE MEDICALE URGENTE ................................................................................................ 11

3.1. APPORTER LE JUSTE SOIN SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AVEC UN SERVICE DE QUALITE ELEVEE .............................. 13

3.2. DONNER UNE COHERENCE NATIONALE AU DISPOSITIF ....................................................................................... 14

3.3. FACILITER LA GESTION DE SITUATIONS DE CRISE NATIONALE ............................................................................... 15

3.4. DEVELOPPER LES INTERACTIONS AVEC LES PARTENAIRES .................................................................................... 18

3.5. DEVELOPPER LES INTERACTIONS AVEC LES LOGICIELS DE SANTE ROR, DMP ET MSSANTE ....................................... 20

3.6. DISPOSER D’UN SYSTEME HAUTEMENT DISPONIBLE .......................................................................................... 21

3.7. GARANTIR LA CONFIDENTIALITE DES DONNEES DE SANTE ................................................................................... 23

3.8. METTRE EN ADEQUATION LA DEPENSE PUBLIQUE ET L’ACTIVITE DES SAMU ........................................................... 24

4. UNE REPONSE EXHAUSTIVE AUX BESOINS METIER DANS LE RESPECT DU CADRE JURIDIQUE DES APPELS

D’URGENCE .................................................................................................................................................... 25

4.1. UNE ANALYSE DES PROCESSUS METIER DES SAMU PREALABLE A LA DEFINITION DES FONCTIONNALITES ATTENDUES ....... 26

4.2. UN PERIMETRE FONCTIONNEL RICHE, REPONDANT AUX BESOINS ACTUELS ET FUTURS .............................................. 28

4.3. UN SI-SAMU ADAPTE AU CADRE JURIDIQUE DE L’ACTIVITE DE REGULATION MEDICALE URGENTE ............................... 32

5. UNE DEMARCHE DE MISE EN ŒUVRE QUI PREND EN COMPTE LA COMPLEXITE DU PROGRAMME ........ 37

5.1. UN SECTEUR INDUSTRIEL A MEME DE RELEVER LES DEFIS TECHNIQUES DU PROGRAMME, UNE STRATEGIE D’ACHAT DE

NATURE A CONTRIBUER AU PATRIMOINE MAITRISE PAR LA PERSONNE PUBLIQUE ................................................................. 37

5.2. UN OBJET TECHNIQUE COMPLEXE A CONSTRUIRE DANS UNE DYNAMIQUE AGILE ET COLLECTIVE ................................. 48

5.3. UNE MONTEE EN CHARGE PROGRESSIVE DU DEPLOIEMENT, SOUTENUE PAR UNE INDUSTRIALISATION DES MOYENS ET LA

DEMONSTRATION DE LA QUALITE DU SERVICE RENDU..................................................................................................... 58

6. UN PORTAGE DU PROGRAMME A AFFIRMER ......................................................................................... 68

6.1. UNE GOUVERNANCE PROPOSEE DANS LA CONTINUITE DE L’ETUDE MENEE ............................................................ 68

6.2. UNE PLANIFICATION AMBITIEUSE MAIS REALISTE ............................................................................................. 71

7. GLOSSAIRE ............................................................................................................................................. 73

7.1. GLOSSAIRE GENERAL DE L’ETUDE.................................................................................................................. 73

7.2. GLOSSAIRE DE LA CARTOGRAPHIE FONCTIONNELLE ........................................................................................... 75

Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15

Note de synthèse de l’étude de faisabilité

Classification : non sensible, public 2 / 85

Le Samu, un nouveau service public… Préface de Marc Giroud

Il s’était d’abord agi, il y a une cinquantaine d’années, de lutter contre l’insoutenable mortalité

routière en envoyant des équipes hospitalières « au pied de l’arbre », selon la formule du Professeur

Louis Lareng, l’un des pères fondateurs de ce service et l’inventeur de son appellation « Samu ».

Encouragés par la confiance de la population, les pionniers ont progressivement étendu le champ

d’intervention des équipes mobiles hospitalières d’urgence et de réanimation. Au fil des ans, la

traumatologie routière a cédé le pas aux pathologies médicales sous toutes leurs formes,

intoxications, détresses respiratoires, infarctus du myocarde, AVC...

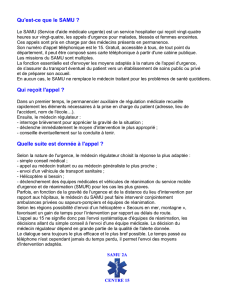

Une telle évolution n’a pas manqué de faire apparaître la nécessité de trier les appels pour réserver

aux cas les plus lourds l’intervention sur place des équipes mobiles hospitalières. C’est ainsi qu’en

s’inspirant de l’organisation des urgences en Europe de l’Est, et en la dépassant, la régulation

médicale des appels urgents a été mise en place en France, avec le numéro téléphonique 15. Le

principe d’action initial, qui consistait seulement à trier les cas les plus graves, a progressivement fait

place à une pratique beaucoup plus large de télémédecine d’urgence, associant les urgentistes des

Samu et des généralistes de la permanence des soins. En 2011, les recommandations de la Haute

Autorité de Santé sur l’organisation des centres de régulation médicale sont apparues comme la

reconnaissance officielle de cette nouvelle composante de l’art de soigner. La reconnaissance de la

population, elle, n’avait pas attendu si longtemps. En effet, le nombre d’appels reçus n’a cessé

d’augmenter (les 101 Samu-Centres 15, couvrant la France reçoivent aujourd’hui plus de 31 millions

d’appels par an conduisant à 15 millions de prises en charge). Et, au-delà de leur nombre, c’est aussi

la variété de ces appels qui s’est singulièrement accrue jusqu’à couvrir toutes les situations d’urgence

quelle qu’en soit la gravité supposée.

Ces développements ont stimulé les progrès de la médecine d’urgence qui s’est ainsi construite en

France sur les Urgences, l’intervention extra-hospitalière et la régulation médicale téléphonique,

pratiques médicales indissociables sur les plans de la formation initiale universitaire, de la formation

continue et de la recherche clinique.

Toutefois, cet essor intellectuel ne s’est pas accompagné d’une évolution parallèle des moyens

opérationnels. La préparation des services de santé à la pandémie grippale, tout en soulignant

l’immense intérêt des centres de régulation médicale, a mis en évidence l’insuffisance et le

cloisonnement de leurs équipements techniques de télécommunication et de systèmes

d’information, dont le rôle est pourtant vital. Aucune analyse d’ensemble n’en avait, du reste, jamais

été réalisée. La construction de ces centres de régulation médicale s’était, de fait, opérée de façon

empirique, avec, au plan technique, des modèles locaux d’efficacité limitée, sans réelle

interopérabilité. La réflexion a alors objectivé des besoins d’entraide territoriale entre les centres, de

sécurisation, de surveillance épidémiologique, de recherche clinique sur la régulation médicale… et,

pour assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience de l’ensemble, le besoin d’une gouvernance du

système d’information des Samu.

Il est aujourd’hui plus qu’encourageant de voir, d’une part, la qualité objective de l’étude conduite

par l’ASIP Santé, à un niveau d’expertise et de concertation n’ayant rien de commun avec ce qui avait

pu être fait jusque-là, et, d’autre part, l’adhésion croissante des urgentistes hospitaliers, dont

Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15

Note de synthèse de l’étude de faisabilité

Classification : non sensible, public 3 / 85

certains avaient initialement manifesté de fortes réserves et qui sont aujourd’hui impatients

d’accéder aux progrès attendus, en termes de qualité et de sécurité.

Marc Giroud

Projet de modernisation des SI et Télécom des Samu-Centres 15

Note de synthèse de l’étude de faisabilité

Classification : non sensible, public 4 / 85

2. Rappel du contexte de l’étude

2.1. Une étude menée dans la continuité de premières réflexions sur la

modernisation des Samu

Lancée en 2008, une large étude auprès des Samu a permis d’établir un état des lieux des grands

schémas d’organisation des Samu, tant d’un point de vue des équipements techniques (téléphonie,

système d’information et de radiocommunication…) que des ressources humaines et des

infrastructures. Les résultats de cette étude sont détaillés dans le rapport relatif « à la

modernisation des Samu », remis par le docteur Mardegan en juillet 2010. Ce rapport insiste sur la

persistance de fragilités opérationnelles et technologiques préoccupantes, ainsi que sur la grande

hétérogénéité des équipements et des ressources.

Par ailleurs et dans un contexte de risque de pandémie grippale due au virus A(H1N1), l’ASIP Santé a

été missionnée par le ministère chargé de la Santé pour conduire un audit des infrastructures de

télécommunication des Samu-Centres 15, afin d’effectuer un diagnostic sur la capacité de ces

structures à gérer un débordement d’appels lié à une situation de crise. Les infrastructures ayant été

diagnostiquées trop fragiles lors de la phase de préparation à cette possible pandémie, il a fallu

développer en urgence un outil « palliatif », dénommé SIN-Samu. Dans ce contexte, l’ASIP Santé a

été mobilisée pour la mise en place d’un système d’information national spécifique à la gestion de

cette pandémie grippale, déployé au sein des Samu-Centres 15. A cette occasion, l’audit mené par

l’ASIP Santé s’est in fine traduit par une étude de « Renforcement des centres 15 – Bilan et

préconisations » adressée en 2010 à la DGOS et permettant une première analyse des fragilités

techniques des Samu.

L’évolution croissante et constante de l’activité des Samu, de l’ordre de 5 à 15 % par an

1

, à laquelle

s’ajoutent les besoins de renouvellement de leurs outils techniques (système d’information,

téléphonie, radiocommunication), expliquent, en partie, les difficultés qu’ont rencontrées certains

de ces services pour assurer leurs missions de manière satisfaisante (inadaptation de l’outil, retard

technique). Cette question de l’adaptation des moyens techniques est au cœur de l’élaboration d’un

dispositif en capacité de gérer efficacement la situation nominale et les possibles situations de crise

sanitaire (pandémie grippale, etc.).

Ce constat a incité le ministère chargé de la santé à s’interroger sur la nécessité d’une action de

modernisation des plateformes d’appel des Samu-Centres 15 et a confié à l’ASIP Santé une étude sur

ce sujet, intitulée « Etude de modernisation du système d’information et de télécommunication des

Samu-Centres 15 ».

Les conclusions de cette étude, rendues en 2012, ont permis de démontrer l’opportunité de mener

un tel programme de modernisation. Malgré l’existence de projets et investissements menés dans

1

PENVERNE Y., JENVRIN J., DANET N., PINEAU CARIÉ S., POTEL G., LOUÉ B., VALLÉE JC., LAGARDE S., BERTHIER F.

De nouveaux métiers et nouvelles pratiques. Congrès Urgences. 2009. Paris, 79:793-806.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

1

/

85

100%