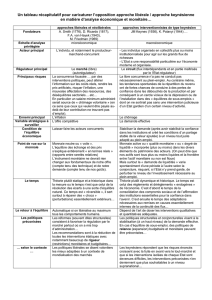

Doctrines économiques et politique monétaire notions

Doctrines économiques et politique monétaire

notions de base

1) L’analyse keynésienne souligne l'incapacité des mécanismes marchands spontanés

(donc du laisser-faire) à assurer une croissance stable et le plein-emploi : la notion de « chomâge

involontaire » s’oppose à la thèse libérale du « chômage volontaire » selon la quelle le refus de

baisser les salaires relatifs serait la cause du chômage ; le salaire étant à la fois un coût et un

débouché, et l’investissement (créateur d’emploi) étant lui-même tributaire d’anticipation sur les

débouchés, la baisse des salaires peut creuser la crise au lieu de la résorber – et elle n’assure en

aucun cas un équilibre de plein-emploi. Quant à l’action sur le taux d'intérêt (politique monétaire

visant, dans une optique libérale à égaliser l'épargne et l'investissement), elle se heurte aussi, dans

l’optique keynésienne à la comparaison faite par les investisseurs potentiels entre taux d’épargne et

« efficacité marginale de l’investissement » (assimilable à l’anticipation de profits et de débouchés

associés à un investissement productif). Si celle-ci est basse, même de faibles taux d’intérêt

n’assureront pas l’investissement et donc la création d’emploi. En outre, pour Keynes, le taux

d’intérêt n’égalise pas épargne et investissement mais agit sur l’offre et la demande de monnaie dans

une économie de production monétaire (où la monnaie n’est pas un voile neutre).

Les politiques d’inspiration keynésiennes pendant les « 30 glorieuses » retiennent l’idée que

les mécanismes spontanés du marché peuvent être défaillants, notamment face au chômage et à la

crise et que l’action sur les taux d’intérêt est insuffisante :

• D'où les priorités (volontaristes) des politiques économiques (croissance et plein-emploi).

• Dans ce cadre, la politique budgétaire vise à soutenir la « demande effective » par des dépenses

publiques ou par une politique fiscale redistributive (en faveur des catégories à bas niveaux de

revenu dont la propension marginale à consommer est forte). La politique monétaire (crédits

facilités, taux d'intérêts faibles) appuie ces orientations qui poursuivent une pluralité d'objectifs

finals (croissance, contrôle des prix, plein-emploi) selon la phase du cycle économique (logique

contracyclique, politiques de « stop and go », discrétionnaire, c’est-à-dire selon les phases de

surchauffes inflationnistes ou de ralentissement de la croissance).

• Au plan théorique, ces interventions se situent dans le cadre d'une interprétation non

dichotomique de l’économie (articulation et non pas séparation entre sphère monétaire et sphère

« réelle ») ; elles relèvent aussi de l’interprétation néokeynésienne de la courbe de Phillips1 selon

laquelle un peu d'inflation est le prix à payer pour tendre vers le plein emploi. Ceci suppose en

effet un rôle actif de la politique monétaire sur l'économie réelle : les crédits (servant à financer

l'Etat ou l'économie) et les taux d'intérêts bonifiés doivent soutenir les politiques de relance ou

des secteurs particuliers de l'économie.

2°) Les approches monétaristes réaffirment au contraire une vision dichotomique de l'économie

(fonction privilégiée de la monnaie comme intermédiaire aux échanges, sorte de voile neutre, bien que,

sous l'influence keynésienne, la monnaie soit désormais considérée comme un actif financier liquide.

L’inflation est, selon Friedman, un phénomène exclusivement « monétaire » lié à une trop grande

quantité de monnaie en circulation.

Dès les années 60 la polémique sur la courbe de Phillips oppose Friedman à la relecture de

Samulelson/Debreu. Friedman a toutefois introduit une distinction entre court terme et long terme :

car il lui fallait bien reconnaître dans les années 1960 une certaine efficacité des politiques

d’inspiration keynésiennes sous l’angle du plein-emploi. Il admettait dès lors que la politique

monétaire pouvait à court terme stimuler la création d'emplois, mais il la rejetait comme globalement

1 On rappelle que Phillips a publié en 1958, une courbe montrant une corrélation inverse entre taux de chomâge

et taux d’accroissement des salaires nominaux établie à partir d’une étude empirique sur près d’une siècle (1861-

1957) de données concernant la Grande-Bretagne. Cette courbe a fait l’objet d’une « relecture » de Samuelson et

Solow en 1960 : passant du taux de croissance des salaires au taux d’inflation (moyennant l’hypothèse d’une

croissance du taux de salaire supérieure à celle de la croissance de la productivité du travail), les auteurs

interprétaient la courbe en termes de «dilemme inflation-chômage ». Il s’agit évidemment d’une interprétation

restrictive et discutable de l’inflation dont la cause essentielle est réduite à la hausse des salaires.

et à long terme perverse. Son effet de court terme était dû, selon lui, à l'illusion monétaire pesant de

façon dissymétrique sur les salariés et les employeurs. En dernier ressort, le plein-emploi ne peut

résulter que des mécanismes marchands « libérés » - ce qui impose un retour à la « flexibilité » du

travail et des salaiires.

On en revient en effet à l'interprétation néo-classique du chômage comme « volontaire » :

l’emploi est déterminé sur un « marché du travail » où des offres et de demandes d’emplois

s’expriment en fonction des salaires réels (ou relatifs, s/p) et non pas nominaux (s). Selon ce schéma,

une baisse du salaire réel implique une baisse de l’offre de travail (des salariés) et une hausse de la

demande émanant des entreprises. Le salaire réel est une variable d’ajustement. Le salaire réel doit

évoluer comme la productivité du travail (qui est supposée baisser quand l’embauche s’accroît). On

retrouve alors l'analyse libérale du “ chômage volontaire ” dû aux résistances des salariés qui

refusent la baisse du salaire réel - ou qui préfèrent des allocations plutôt que travailler... D’où les

préceptes libéraux : supprimer les protections et l’interventionnisme d’Etat.

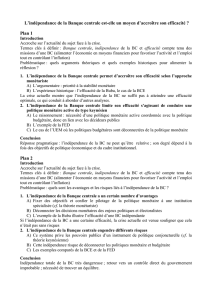

Les “nouveaux classiques” radicaliseront l'approche de Friedman en affirmant qu’à court et à

long terme dominent des « anticipations rationnelles » intégrant en fait l’effet de l’inflation, et donc

déjouant toute illusion monétaire. La défiance envers les politiques économiques impulsées par l'Etat

(cf. aussi « Supply siders » et Ecole du Public Choice) se traduira notamment par la recommandation

de rendre les Banques centrales indépendantes des pouvoirs publics. Cette approche inspirera le statut

de la Banque centrale européenne (BCE), plus indépendant des pouvoirs publics que la FED (Banque

centrale des Etats-Unis).

Globalement, la politique monétaire doit selon l'approche monétariste accompagner le cycle

(donc assurer des liquidités dans l'économie proportionnelles à la croissance du PIB) : ceci ramène à

une conception de la monnaie comme “voile” neutre, et à l'approche quantitative de la monnaie selon

laquelle la « masse monétaire » détermine les prix. Les autorités monétaires doivent donc contrôler la

masse monétaire et briser les anticipations inflationnistes…

Ce qui soulève trois questions récurrentes

- Quel agrégat exprime ici la « masse monétaire » ?

- les BC contrôlent-elles la création monétaire et ces agrégats ?

- l’inflation est-elle seulement due à la quantité de monnaie en circulation

3°) On ne peut identifier politiques néo-libérales et monétarisme – ce dernier courant n’étant

qu’une des composantes des écoles néo-libérales, et des divergences opposants les courants se

réclamant Hayek (avec les « supply siders » - théoriciens mettant l’accent sur les conditions de

« l’offre ») et les monétaristes.

- les premiers n’adhèrent pas à la conceptions quantitativiste (monétariste) de la monnaie – et ne

retiennent donc pas un objectif de masse monétaire comme « objectif intermédiaire visant à réguler les

prix. Ils en reviennent à des politiques plus pragmatiques, et à l’utilisation « classique » des taux

d’intérêt comme variable supposée ajuster épargne et investissement.

- les théoriciens de l’offre ont critiqué la politique monétariste de la FED du tournant des années 1980

comme cause de la récession – aggravant au lieu de réduire les conditions « de l’offre » (de profit et de

coûts – avec la hausse des taux d’intérêt)…

En pratique, comme en théorie, la BCE doit concilier des approches différentes entre BC nationales

(BCN) du SEBC (système européen de banques centrales) : elle s’appuie donc sur « deux

stratégies »… dans sa politique monétaire : l’une de « masse monétaire », et l’autre… de contrôle

direct de l’inflation.

Le vrai point commun des uns et des autres est la conception de l’emploi et des salaires, devant obéir à

une logique de compétition marchande.

1

/

2

100%