Production des rayons X en imagerie par projection et en

Scanner et rayons X

© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Production des rayons X

en imagerie par projection

et en scanographie

D. Régent , D. Mandry , V. Croise-Laurent ,

A. Oliver , F. Jausset , V. Lombard

RÉSUMÉ

Le tube radiogène reste le facteur limitant dans les techniques

d’imagerie roentgeniennes exigeantes : angiographies et radiologie

interventionnelle, scanographie avec rapport signal sur bruit

(résolution en contraste) élevé, en particulier chez les sujets en surpoids.

L’optimisation de la qualité d’image et la réduction des doses «dans les

limites du raisonnable» nécessitent une bonne compréhension du rôle

des différents paramètres —intensité du courant-tube(mA), différence

de potentiel aux bornes du tube(kVp), durée des expositions(s)— dans les

composants géométriques (fl ous géométrique, cinétique, de détection,

morphologique) et photographiques (contraste, densité) de l’image,

en scanner comme en radiographie par projection. La technologie des

tubes radiogènes a beaucoup évolué, dans la discrétion médiatique,

au cours des dernières décennies, en particulier pour répondre aux

exigences croissantes du scanner (acquisitions multiphasiques avec

reconstruction « en temps réel » ou presque…, grandes longueurs

des segments explorés). Les caractéristiques signifi catives des tubes se

sont modifi ées ; la capacité de dissipation calorifi que de l’ensemble

tube-gaine est beaucoup plus importante en scanographie que la

puissance des foyers du tube ; les technologies utilisées (diamètre,

masse et composition de l’anode, enceintes métal-céramique, modalités

de dissipation thermique par rayonnement et par convection, etc.)

sont devenues des critères essentiels de choix car la performance des

machines, au quotidien, est sous leur totale dépendance. Il faut donc

que les radiologues fassent l’effort de s’investir dans ces domaines

techniques s’ils veulent rester des interlocuteurs crédibles, capables

d’argumenter des choix de matériel sur des bases médicotechniques

plutôt que médicoéconomiques — trop souvent devenues purement

économiques…

1

C0005.indd 1C0005.indd 1 05/09/13 2:49 PM05/09/13 2:49 PM

2

Scanner et rayons X

Introduction

La production des rayons X reste un sujet technologique de la plus haute

importance dans les deux grands domaines d’application de la radiologie

roentgenienne que sont:

• l’imagerie par projection , qu’elle soit radiographique (clichés standards),

radioscopique télévisée (en particulier pour les gestes radioguidés en radio-

logie et en cardiologie interventionnelle) ou sériographique (angiographie

numérisée et imagerie volumique par acquisition rotatoire) : à l’heure

actuelle, toutes ces techniques sont totalement numérisées, quel que soit

le système de détection — écrans radioluminescents à mémoire (ERLM,

ou « plaques phosphore »), amplifi cateurs de luminance de plus en plus

remplacés par les capteurs plans dynamiques —, mais la qualité d’image

reste dépendante de la maîtrise du contraste par le choix judicieux des para-

mètres d’exposition (en particulier le kilovoltage mais aussi la limitation du

rayonnement diffusé) et de la résolution spatiale par l’utilisation adéquate

du petit foyer des tubes radiogènes, lorsque cela est possible; la radiopro-

tection est également directement dépendante d’une utilisation rationnelle

et raisonnée des paramètres d’exposition, permettant de résoudre au mieux

les compromis nécessaires entre dose délivrée et qualité d’image;

• l’imagerie scanographique , dans laquelle la production des rayons X

reste le seul facteur limitant la longueur et/ou la répétition des séquences

d’acquisition dans les explorations multiphasiques, en dépit de la réduction

des doses nécessaires rendue possible par les techniques récentes et à venir

de reconstruction par itérations: il s’agit de limites physiques directement

liées au mécanisme de production des rayons X et à l’inévitable production

massive de chaleur qui lui est associée ; c’est donc, à l’heure actuelle, la

capacité de dissipation thermique de l’ensemble «tube radiogène-gaine-sys-

tèmes de refroidissement» qui défi nit les possibilités exactes d’acquisition

scanographique dans les circonstances les plus exigeantes : explorations

multiphasiques de segments corporels de grande longueur, même avec un

pitch élevé, ou plus encore explorations multiphasiques de segments cor-

porels relativement courts mais avec des acquisitions «chevauchées» (pitch

inférieur à1) pour obtenir un rapport signal sur bruit élevé (explorations

scanographiques cardiaques et coronaires, en particulier).

Les progrès réalisés dans les systèmes de détection, en particulier les

ERLM et les capteurs plans pour l’imagerie par projection, l’amélioration

des performances des cristaux des détecteurs et le développement d’algo-

rithmes de reconstruction beaucoup plus performants (reconstruction itéra-

tive) en scanographie ont diminué, parfois de façon massive, les exigences

en matière de radiations ionisantes tout en maintenant, lorsqu’on res-

pecte des conditions de réalisation raisonnables des examens, une qualité

d’image acceptable sur le plan diagnostique. Il n’en demeure pas moins

que ces résultats optimisés et adaptés aux circonstances restent totalement

dépendants d’une utilisation judicieuse des paramètres d’exposition, qui

nécessite donc une parfaite maîtrise des modalités de fonctionnement du

tube radiogène et des dispositifs qui lui sont annexés.

C0005.indd 2C0005.indd 2 05/09/13 2:49 PM05/09/13 2:49 PM

3

Production des rayons X en imagerie par projection et en scanographie

La radioprotection est particulièrement importante lors des examens

scanographiques chez l’enfant et l’adulte jeune, en particulier la femme en

âge de procréer. L’adaptation des paramètres à la morphologie des patients

(notamment l’indice de masse corporelle) et l’optimisation du rapport

signal sur bruit en fonction du contraste propre des structures radiogra-

phiées sont les principes de base d’une adaptation judicieuse des paramètres

de l’exposition sans compromettre la qualité diagnostique de l’examen.

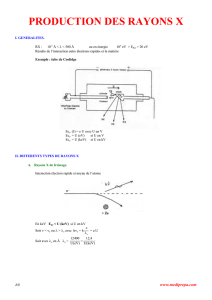

Bases physiques de la production des rayons X

en radiodiagnostic

La différence de potentiel (ddp) entre cathode (fi lament) et anode est réglée

par le choix du kilovoltage : kV. L’énergie cinétique acquise par les élec-

trons dans le champ électrique cathode-anode correspond à E =eV (e étant

la charge électrique d’un électron qui est une constante, égale à 1,60·10

–19

C

et V la différence de potentiel cathode-anode). Rappelons que si la dif-

férence de potentiel cathode-anode est exprimée par la valeur de pic du

kilovoltage (ou kVp), dans la réalité, le kilovoltage varie en fonction de la

qualité du redressement du courant électrique alimentant le tube. Seule une

petite fraction des électrons est accélérée par le champ électrique maximal:

pour celle-ci, l’énergie cinétique des électrons exprimée en keV est numé-

riquement identique au kVp (pour une ddp de 100 kVp, cette fraction des

électrons acquiert une énergie cinétique de 100 keV); le reste des électrons

acquiert une énergie cinétique inférieure à 100 keV et l’énergie cinétique

moyenne des électrons traversant le tube pour un kVp de 100 est de l’ordre

de 70keV.

Les photons X «utiles» pour le radiodiagnostic (radiographie par pro-

jection et scanographie) correspondent à des énergies s’étalant de 10 à 130

keV. Ils sont produits par deux mécanismes: le freinage et le phénomène

de collision.

Rayonnement de freinage

Le mécanisme le plus important quantitativement et qualitativement est le

freinage ( Bremstrahlung ), qui correspond aux interactions entre les électrons

accélérés par le champ électrique élevé créé entre le fi lament et l’anode et

les noyaux des atomes du métal lourd constituant l’anode.

Rappelons que le noyau représente une masse d’extrêmement petite taille

par rapport à celle des orbites électroniques de l’atome: 5 · 10

–10

m contre

5 · 10

–5

m, soit un noyau 100000 fois plus petit que l’atome! Si un proton,

noyau d’atome d’hydrogène, avait la taille d’une orange, la couche K por-

teuse de l’électron périphérique de cet atome serait une orbite elliptique de

3 kilomètres de rayon moyen…

Le noyau renferme toutes les charges électriques positives (protons) et

crée donc un champ électrique d’autant plus intense qu’il renferme un

nombre de protons élevé (exprimé par le numéro atomique Z ). Les électrons

C0005.indd 3C0005.indd 3 05/09/13 2:49 PM05/09/13 2:49 PM

4

Scanner et rayons X

(chargés négativement) accélérés par la ddp entre fi lament et anode vont

être déviés et freinés sous l’action des forces de Coulomb provoquées par la

charge positive du noyau ( fi g.1.1 ). La déviation et la décélération des élec-

trons ont, pour un élément donné (caractérisé par son numéro atomique

Z ), une intensité liée aux relations spatiales entre le noyau des atomes et la

trajectoire des électrons ( fi g.1.2 ):

• freinage et déviation massives lorsque l’électron passe à proximité immé-

diate du noyau (jusqu’à arrêt total lorsque l’électron «percute» le noyau,

c’est-à-dire perd toute son énergie cinétique au contact du noyau);

• freinage et déviation minimes voire nulles lorsque l’électron passe à très

grande distance du noyau;

• avec tous les intermédiaires possibles entre ces deux extrêmes .

L’énergie cinétique perdue par les électrons dans la cible de l’anode est

transformée en radiations électromagnétiques de longueur d’onde variable.

Une très faible fraction (1% de l’énergie électrique consommée par le tube

radiogène) correspond à des photons X d’énergie suffi sante pour être utili-

sés en radiodiagnostic (10 à 130 keV). Les photons X d’énergie inférieure à

10 keV sont dits «mous»; ils doivent être éliminés autant que faire se peut

par un fi ltre métallique interposé sur la fenêtre de sortie du tube radiogène

pour éviter l’irradiation inutile des téguments exposés par des radiations

n’intervenant pas dans la formation de l’image radiologique. Une énorme

NN

+

++

+

++++

+++++

++

+

NN

N

N

N

N

NNNN

N

N

N

N

N

N

NN

++

+

+

N

2

4

1

3

+

–

NN

+

Figure 1.1

Rayonnement de freinage.

La charge électrique positive du noyau des atomes de tungstène de la cible anodique (3)

provoque le freinage (2) et la déviation (4) des électrons émis par le fi lament (1) et accélérés

par la différence de potentiel.

C0005.indd 4C0005.indd 4 05/09/13 2:49 PM05/09/13 2:49 PM

5

Production des rayons X en imagerie par projection et en scanographie

partie (99% de l’énergie électrique consommée par le tube) est transformée

en radiations électromagnétiques non ionisantes de plus grande longueur

d’onde, essentiellement de la chaleur.

L’énergie des rayons X émis par ce mécanisme de freinage est dispersée

sur un large spectre continu, étalé à partir d’une énergie maximale qui

correspond à la très faible fraction d’électrons ayant été accélérés par la

différence de potentiel maximale (kVp) et ayant perdu toute leur énergie

au contact des atomes du métal lourd constituant l’anode ( fi g.1.3 ) . Les

valeurs minimales des énergies du spectre des photons X émis par le

tube sont défi nies par la fi ltration additionnelle à la fenêtre de sortie du

faisceau.

Rayonnement caractéristique (phénomène

decollision)

Le second mécanisme de production des rayons X dans la cible anodique

correspond au rayonnement dit «caractéristique » qui résulte d’interactions

entre les électrons accélérés par le champ électrique créé entre cathode et

anode et les électrons des couches orbitaires des atomes du métal consti-

tuant l’anode. Ce second mécanisme de production des photons X est sou-

vent désigné sous le terme de phénomène de collision.

Électrons du

courant-tube

« Collision » de l’électron

avec le noyau, photon

d’énergie maximale

1

1

3

32

2

a

Interaction proche

du noyau, photon

d’énergie moyenne

Interaction distante

du noyau, photon

d’énergie faible

b

Figure 1.2

Dispersion des énergies des photons X.

La variation des relations spatiales entre les électrons (a) et les noyaux d’atomes de tungs-

tène (b) explique la dispersion des énergies des photons produits, qui appartiennent pour1%

d’entre eux aux rayons X «utiles» (1,2), les 99% restants étant des radiations de grandelon-

gueur d’onde (3) essentiellement sous forme de chaleur.

C0005.indd 5C0005.indd 5 05/09/13 2:49 PM05/09/13 2:49 PM

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%