Bruit et agents ototoxiques

Si le bruit reste la nuisance la plus

nocive pour l'audition, certains

agents toxiques professionnels

comme les solvants aromatiques,

le monoxyde de carbone et l’acide

cyanhydrique, ou extra-

professionnels comme

les antibiotiques, les diurétiques,

les salicylates et les anti-tumoraux,

peuvent fragiliser l’oreille interne

des salariés. Or, les limites

réglementaires à l’exposition

au bruit ont été établies pour des

sujets sains ne présentant pas de

fragilité de l’oreille interne. Une

oreille envahie par un agent

ototoxique, ou une oreille

vieillissante, pourrait se révéler plus

vulnérable à une agression sonore

qu'une oreille exposée uniquement

au bruit. La question de la

pertinence des limites d’exposition

au bruit, ou des valeurs limites

moyennes d’exposition à des agents

ototoxiques lorsque des personnes

sont exposées à plusieurs nuisances

reste donc posée. Pour cette raison,

la réglementation devrait prendre

en considération les résultats

scientifiques récents pour protéger

l’audition des personnes exposées

à des multinuisances.

ED 5028 février 2005

En 1997, l’enquête SUMER 94 a montré que

plus de 3 millions de salariés étaient encore

exposés à des nuisances sonores pouvant

entraîner des surdités professionnelles,

malgré une réglementation française et

européenne [cf. infra Réglementation].

Rappelons que lorsque la protection

collective ne permet pas de réduire

suffisamment le niveau de bruit, une

protection individuelle doit être mise à

disposition des personnes exposées

pendant 8 heures à plus de 85 dB(A), ou à

plus de 135 dB « crête ». Les dernières

statistiques indiquent pourtant que 613 et

494 surdités ont été respectivement

reconnues en 2000 et 2001 au titre du

tableau n°42 du régime général des

maladies professionnelles. S’il est clair que

le bruit demeure le facteur professionnel le

plus nocif pour l’audition, certaines

substances chimiques peuvent également

provoquer des surdités en agissant

directement sur l’organe sensoriel de

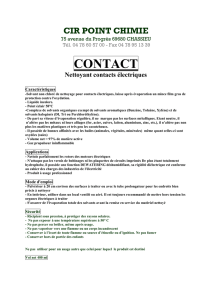

l’audition, la cochlée (Fig. 1 page suivante),

ou en potentialisant les effets du bruit. Ces

agents chimiques toxiques peuvent avoir

une origine professionnelle, comme des

solvants aromatiques ou chlorés, ou extra-

professionnelle, comme des antibiotiques,

des diurétiques, des anti-tumoraux ou de

l'acide acétylsalicylique, pour ne citer que les

principaux. Les risques de surdité encourus

par des personnes exposées à des agents

ototoxiques (agents toxiques pour

l’audition) autres que le bruit, mais aussi la

potentialisation éventuelle de ces toxiques

sur les effets du bruit seront évoqués, en

fonction des différents agents que l’on peut

trouver sur le lieu de travail.

LE POINT DES CONNAISSANCES SUR...

Bruit et agents ototoxiques

Une protection individuelle contre

le bruit et un suivi audiométrique

doivent permettre de protéger

l’audition des salariés exposés

à des ambiances professionnelles

multifactorielles.

2Point des connaissances ED 5028

RISQUES

POUR L’HOMME

1. Les agents otoxiques

professionnels

1.1. Solvants aromatiques

Les solvants aromatiques comptent parmi

les produits chimiques les plus utilisés dans

l'industrie. Que ce soit le toluène, qui entre

dans la composition de peintures, vernis,

encres et agents dégraissants, le styrène,

limité essentiellement au processus de

fabrication des résines renforcées à la fibre

de verre, sans oublier le xylène et l'éthylben-

zène, tous ces solvants organiques sont très

volatils et peuvent être toxiques pour les

salariés qui les inhalent. En France, plus de

520 000 personnes travaillent dans des

industries produisant et/ou utilisant des

résines polyester, et au moins 30 000 pro-

fessionnels sont directement exposés au

styrène auxquels on se doit d'ajouter les

populations exposées au toluène, au xylène

et à l'éthylbenzène. De nombreuses études

épidémiologiques ont déjà souligné le

caractère ototoxique de ces solvants aroma-

tiques. Cependant, la difficulté majeure est

de distinguer la surdité induite par les sol-

vants, de celle induite par d'autres facteurs

confondants comme le bruit par exemple.

L'audiométrie tonale, seule technique utili-

sée pour diagnostiquer une surdité, ne per-

met pas de dissocier le traumatisme chi-

mique du traumatisme acoustique, tous

deux se manifestant par une diminution de

la sensibilité auditive au voisinage des 4-6

kHz, encore appelée scotome auditif. Ce

moyen d'investigation ne fournit donc pas

de signature audiométrique permettant

d'affirmer que la surdité diagnostiquée est

due à une intoxication par les solvants

(Fig. 1), et pas seulement à l'exposition au

bruit. Ceci explique sans doute pourquoi

aujourd'hui, seul le bruit est considéré

comme agent responsable de la surdité pro-

fessionnelle et fait l'objet de prévention puis

d'indemnisation lorsque « le mal est fait ».

En prévention, le nouveau défi à relever

serait d'utiliser des outils capables d'identi-

fier la nature du dommage cochléaire et par

là-même, la nature d’agents ototoxiques

insoupçonnés jusqu’à aujourd’hui. Une fois

identifiés et reconnus, ces agents oto-

toxiques pourraient alors faire l'objet d'une

véritable politique de prévention. Le modèle

animal a fourni des informations précieuses

concernant le pouvoir ototoxique de sol-

vants aromatiques. En outre, il a permis

l'identification des tissus cochléaires les plus

sensibles aux solvants : les cellules ciliées

externes (CCEs) se sont révélées les plus vul-

nérables (Fig. 1). Il a permis aussi de distin-

guer les traumatismes cochléaires induits

par les solvants de ceux provoqués par le

bruit.

Le bruit endommage mécaniquement les

stéréocils implantés au sommet des cellules

ciliées externes (CCEs) et internes (CCIs),

tandis que les solvants empoisonnent les

CCEs par leur base en préservant les CCIs.

Ces caractéristiques histopathologiques

entre les effets de solvants et ceux du bruit

offrent des pistes prometteuses pour amé-

liorer la prévention. En effet, la recherche de

l'outil de diagnostic des souffrances

cochléaires engendrées par les solvants doit

s'inspirer de la connaissance des méca-

nismes ototoxiques.

Si l'audiométrie tonale reste un outil perfor-

mant pour diagnostiquer une surdité glo-

bale et centrale, il n'est certes pas le plus

adapté pour déceler un empoisonnement

du récepteur auditif périphérique, et plus

spécifiquement des CCEs qui sont capables

de vibrer. Lorsque la physiologie générale de

la cochlée est quelque peu perturbée, ces

cellules constituent en fait le générateur

d’oto-émissions. En provoquant les oto-

émissions et en les mesurant chez des

sujets exposés aux solvants, il serait sans

doute possible de mesurer la souffrance des

CCEs induite par l'intoxication aux solvants.

Les produits de distorsion acoustique (2f1-f2),

déjà utilisés en clinique, seraient sans doute

un outil précieux dans la surveillance de

l'audition des personnes exposées. Par

ailleurs,l'empoisonnement des CCEs par des

solvants laisse présumer une fatigabilité

accrue et donc une diminution des perfor-

mances dans le traitement des informa-

tions auditives par le nerf auditif. L'enregis-

trement des potentiels auditifs engendrés

par des bouffées de stimulations acous-

tiques de plus en plus rapprochées (rythme

croissant de stimulation) pourrait égale-

ment constituer un test de fatigabilité.

Pour achever cette réflexion sur les effets

ototoxiques de solvants, on ne peut passer

sous silence les effets d'exposition combinée

au bruit et aux solvants. Cette fois encore,

l'expérimentation animale et des études épi-

démiologiques chez l’homme ont montré

qu'il existe un risque réel de potentialisation

des effets du bruit par les solvants.

1.2. Monoxyde de carbone

et acide cyanhydrique

Le monoxyde de carbone [CO] et l’acide

cyanhydrique [HCN] comptent parmi les gaz

les plus dangereux en milieu professionnel.

Il est apparu récemment chez le rat que, si

CO et HCN n’engendrent aucune perte audi-

tive par eux-mêmes, ils peuvent néanmoins

potentialiser les effets du bruit. Par ailleurs,

il a été montré qu’une exposition sonore

non traumatisante peut le devenir lorsque

du CO ou de l’HCN est présent simultané-

ment à l’exposition au bruit. Les risques

inhérents aux expositions combinées au

bruit et au CO ou HCN doivent donc faire

l’objet d’une attention particulière et d’une

surveillance audiométrique régulière.

Comme pour les autres agents ototoxiques

déclinés ci-dessus, se pose alors la question

de la pertinence des limites d'exposition

lorsque les personnes sont en exposition

multifactorielle.

2. Les agents ototoxiques

extra-professionnels

2.1. Antibiotiques

Parmi les différentes classes d'antibiotiques,

seuls les aminoglycosidiques (AA), antibio-

tiques à large spectre, seront évoqués en rai-

son de leur ototoxicité. Depuis l'arrivée des

céphalosporines,l'utilisation des AA a baissé

bien que leur recours s'avère encore néces-

saire dans bien des pathologies, surtout

lorsqu’une résistance aux micro-organismes

est constatée. Les plus largement utilisés à

des fins thérapeutiques sont énumérés

dans le tableau ci-dessous.

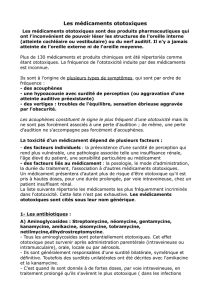

Figure 1.

Organe de Corti

témoin.

Organe de Corti

endommagé

par un solvant.

Cochlée : récepteur

auditif périphérique.

Antibiotique Utilisation thérapeutique

Amikacine infection nosocomiale

Gentamicine pneumonie, méningite

Tobramycine associé avec gentamicine

Kanamycine tuberculose si résistance

Néomycine infection de peau et muqueuse

Streptomycine endocardite, tuberculose

ED 5028 Point des connaissances 3

L'ototoxicité des AA se traduit par des

pertes auditives aux fréquences élevées

(sons aigus) se propageant ensuite vers les

basses fréquences (sons graves) en fonc-

tion de la durée du traitement. C'est sur-

tout l'organe de Corti (Fig. 1) qui est lésé, les

CCEs du premier rang disparaissent les pre-

mières, suivies par celles du second rang,

puis par celles du troisième rang. Les AA

pénètrent dans les liquides de l'oreille

interne (OI) en traversant la barrière

hémato-labyrinthique. Si l'élimination des

AA ne nécessite guère que 8 heures, elle est

plus longue dans les liquides de l’OI. Chez le

rat, par exemple, l’AA peut persister 15 jours.

Par ailleurs, les recherches sur animaux ont

montré que les AA peuvent s’accumuler

dans les cellules ciliées jusqu’à en devenir

toxiques. Les AA sont donc des agents

potentiellement ototoxiques.

Bien entendu, les risques pour l’audition

encourus par les personnes sous traite-

ment sont pris en considération par le

médecin ; il s'agit bien souvent du seul

choix possible compte tenu des patholo-

gies développées par les patients. La perti-

nence du choix de tel ou tel AA ne sera donc

pas discutée ici, nous soulignerons plutôt

les risques encourus par les personnes qui,

au terme de leur convalescence, reprennent

leur travail. En effet, des études chez le

cobaye ont montré qu'il existe une synergie

entre les effets ototoxiques des AA et ceux

du bruit. Fort de ces données expérimen-

tales, il convient d’informer le personnel

ayant subi un traitement des risques

encourus, ou de le protéger (protecteurs

individuels contre le bruit, pauses sous-

trayant au bruit, suivi audiométrique) des

ambiances sonores limites par rapport à

celles recommandées à ce jour par la légis-

lation : 85dB(A) pour 8 heures de travail.

2.2. Diurétiques

Le furosémide, l'acide éthacrynique, le

bumétanide sont trois diurétiques connus

pour leurs effets ototoxiques regrettables

mais temporaires. Trois caractéristiques

essentielles permettent de distinguer l'oto-

toxicité de ces diurétiques de celle des AA :

1 ■la surdité apparaît quelques minutes

seulement après l'administration ou l'inges-

tion du diurétique ;

2 ■à la différence de celle induite par les

AA, la surdité régresse parallèlement à l’éli-

mination des diurétiques et cesse à la dispa-

rition totale du produit ;

3 ■l'ototoxicité des diurétiques n'inté-

resse que la cochlée (Fig. 1); le vestibule

(récepteur neurosensoriel de l’équilibre)

semble être préservé de l'action toxique du

diurétique.

Les diurétiques perturbent les équilibres

ioniques existant entre le sang et les

liquides de l’OI, entraînant ainsi une baisse

de l’acuité auditive. Les personnes sous trai-

La Réglementation

Actions requises selon les niveaux sonores

■

Réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible, compte tenu de l’état des techniques.

■

Maintenir l’exposition sonore à un niveau compatible avec la santé des travailleurs.

■

Établir et mettre en œuvre un programme de mesures techniques et d’organisation du travail afin de

réduire l’exposition sonore ; le présenter au CHSCT dans le programme annuel de prévention des risques

professionnels.

■

Estimer l’exposition sonore des travailleurs et identifier tous les travailleurs exposés.

■

Prévoir le mesurage de l’exposition dans un document soumis pour avis au CHSCT.

■

Mesurer les niveaux d’exposition sonore.

■

Tenir les résultats du mesurage à disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, du CHSCT.

■

Informer et former les travailleurs sur les risques dus à l’exposition sonore et sur les moyens pris pour

les prévenir.

■

Organiser la surveillance médicale incluant le contrôle audiométrique des travailleurs.

■

Fournir des protecteurs individuels aux travailleurs.

■

Prendre toutes les dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.

■

Signaler les lieux de travail bruyants.

EXPOSITION DES SALARIÉS

AU BRUIT

Directive 2003/10/CE du parle-

ment européen et du conseil du

6 février 2003.

La réglementation française

concernant l’exposition des

salariés au bruit est issue de

deux directives européennes : la

directive 86/188/CEE du 12 mai

1986 et la directive 89/392/CEE

du 14 juin 1989. Si la première

concerne la protection des tra-

vailleurs contre les risques dus à

l’exposition au bruit, la seconde

concerne les machines et spéci-

fie les exigences à respecter,

notamment en matière de bruit

émis. La réduction des risques

auditifs dus au bruit s’impose

donc non plus seulement aux

employeurs, mais aussi aux

constructeurs de machines ou

d’équipements industriels et

aux concepteurs des locaux de

travail.

La réglementation s’appuie

essentiellement sur deux indi-

cateurs de niveau de risque :

a) le niveau d’exposition sonore

quotidien ou niveau moyen de

bruit (85 dB(A)) auxquels est

exposé un travailleur durant sa

journée de travail (8 heures) ;

b) le niveau de pression acous-

tique de crête qui correspond à

l’intensité maximale, exprimée

en dB, qui ne doit pas être

dépassée sans porter un protec-

teur auditif (135 dB).

En cas de dépassement d’un des

deux niveaux de risque, les dis-

positions précisées dans le

tableau ci-dessous, sont appli-

cables.

TABLEAU DE MALADIE PROFESSIONNELLE

Le tableau 42 du régime général, publié au JO le 28-09-2003, régit les atteintes auditives provoquées par

des bruits lésionnels. Il ne prend en compte que les effets auditifs dus au bruit au cours d'une période

n'excédant pas une année après cessation de l'exposition au bruit professionnel.

tement doivent donc être informées des

risques encourus. De plus, des études expé-

rimentales et des cas cliniques montrent

qu'il existe une synergie entre les effets oto-

toxiques des antibiotiques et ceux des diu-

rétiques. Par ailleurs, une récente étude

révèle la potentialisation des effets oto-

toxiques de certains métaux lourds, comme

le cadmium, par le furosémide. La prescrip-

tion de diurétiques devra donc s’accompa-

gner d’une information non seulement sur

les risques d’hypoacousie contemporains à

la prise du médicament, mais aussi sur les

risques encourus par une prise combinée de

diurétiques avec d’autres médicaments oto-

toxiques.

Comme évoqué précédemment avec les AA,

il conviendra d’apporter une protection par-

ticulière au personnel sous traitement, sur-

tout lorsque les salariés sont soumis à des

ambiances sonores limites par rapport à

celles recommandées par la législation.

2.3. Salicylates

L'acide acétylsalicylique, ou aspirine, est le

médicament le plus couramment

consommé dans les sociétés industrielles

modernes. Si les effets analgésiques, anti-

inflammatoires ou anti-pyrétiques sont les

plus souvent recherchés, certaines per-

sonnes souffrant de maladies cardio-vascu-

laires peuvent également en consommer

pour accentuer la fluidité sanguine. Un

niveau sérique de 10-15 mg pour 100 mL cor-

respond à la dose généralement prise pour

calmer une migraine, un mal de dent, une

fièvre ; il correspond également au traite-

ment préventif des angines de poitrine. À de

telles concentrations, des déficits auditifs

partiels et temporaires peuvent survenir.

Certaines personnes ne s'aperçoivent même

pas de l’hypoacousie dont elles souffrent.

Lorsque la concentration sérique d’acide

acétylsalicylique atteint 19,6 mg pour

100 mL, la majeure partie des sujets ayant

une audition « normale » avant la prise d’as-

pirine, se plaint alors d'un sifflement de

l'oreille ou acouphène. Comme les diuré-

tiques, l'aspirine agit en modifiant les équi-

libres ioniques entre le sang et les liquides

de l’OI. Elle modifie le comportement des

cellules ciliées externes provoquant ainsi

une hypoacousie et des acouphènes. La

question de la potentialisation des effets du

bruit et de l'aspirine reste débattue à ce jour.

Quoi qu'il en soit, les salicylates peuvent être

à l’origine d’hypoacousies temporaires et,

pour des raisons déjà évoquées précédem-

ment, les acteurs de la prévention se doivent

d'informer les personnes exposées au bruit,

chacune d'entre elles étant un consomma-

teur potentiel d'aspirine.

2.4. Anti-tumoraux

Le cisplatine ou le carboplatine sont des

anticancéreux très employés en chimiothé-

rapie. Leur utilisation est susceptible de

modifier la composition électrochimique

des liquides de l’OI et de détruire des cellules

ciliées. Ils sont donc ototoxiques. Quant aux

effets conjugués du bruit et des anti-tumo-

raux, un risque accru de déficit auditif à l’ex-

position au bruit a été mis en évidence chez

l’animal. Il est donc fondamental d’avertir

les salariés concernés par ce type de traite-

ment des risques encourus par une exposi-

tion sonore, même de faible intensité et, le

cas échéant, de les en protéger.

COMMENT PROTEGER

LES HOMMES ?

Surveillance audiométrique

Une protection individuelle contre le bruit et

un suivi audiométrique des individus sou-

mis à des ambiances sonores dont le niveau

est proche de celui recommandé par la légis-

lation sont autant de pistes à explorer pour

protéger l’audition des salariés exposés à

des ambiances professionnelles multifacto-

rielles. Des outils audiométriques récents,

comme les produits de distorsion (2f1-f2),

sont plus sensibles aux agressions des cel-

lules ciliées externes que ne l’est l’audiomé-

trie tonale classique. Un tel outil pourrait

fournir la possibilité de découvrir des indices

précoces de souffrance cochléaire ou, dans

une hypothèse moins heureuse, d'identifier

des agents ototoxiques autres que le bruit.

Une fois identifiés et reconnus, ces agents

ototoxiques pourraient alors faire l'objet

d'une véritable politique de prévention.

Formation

Une formation des acteurs de la prévention

à l’usage des produits de distorsion serait

indiscutablement un atout supplémentaire

dans le dépistage de surdité induite par des

agents ototoxiques.

Information

Il conviendra d’informer et de surveiller les

personnes convalescentes (retour d’hospita-

lisation par exemple), d’insister sur la vigi-

lance particulière à apporter vis-à-vis des

signaux sonores d'avertissement pour les

salariés prenant occasionnellement des diu-

rétiques ou de l’aspirine.

Mesures d’ordre réglementaire

Les limites réglementaires à l’exposition au

bruit ont été établies pour des sujets sains

ne présentant pas de fragilité cochléaire. Or,

une oreille interne envahie par un agent

ototoxique, ou vieillissante, pourrait se révé-

ler plus vulnérable à une agression sonore

qu'une oreille exposée uniquement au

bruit. La question de la pertinence des

limites d’exposition au bruit, ou des Valeurs

limites de Moyennes d’Exposition à des

agents ototoxiques lorsque des personnes

sont exposées à plusieurs nuisances reste

donc posée [VME est exprimée en cm3/m3

(ppm) et en mg/m3. Elle vise à protéger les

travailleurs contre des effets résultant d'une

exposition prolongée, exposition au cours

d'un poste de huit heures. Ces valeurs sont

utilisées en France dans le cadre de la protec-

tion de la santé et de la sécurité des tra-

vailleurs contre les risques liés à une exposi-

tion à des agents chimiques sur le lieu de

travail]. Pour cette raison, les législateurs

devraient prendre en considération les

résultats scientifiques récents pour renfor-

cer la protection de l’audition des personnes

exposées à des multinuisances.

■Effets des salicylates sur le système auditif :

revue bibliographique. Cahiers de Notes Docu-

mentaires. 1991, 142 , pp. 79-86.

■Réduire le bruit dans l’entreprise. 1997, ED 808,

94 pages.

■Comment explorer l’ototoxicité des solvants

dans le cadre d’études épidémiologiques en

milieu professionnel. Notes scientifiques et tech-

niques. 2001, NS 202, 34 pages.

Articles parus dans Documents pour le médecin

du travail

■Audition : l'amplificateur cochléaire.

Documents pour le médecin du travail. 1992, 49,

pp. 15-22.

■SUMER 94. Documents pour le médecin du tra-

vail. 1997, 69 , pp. 63-70.

■Agents ototoxiques et exposition au bruit.

Documents pour le médecin du travail. 2001, 86,

pp. 177-182.

LES PUBLICATIONS DE L’INRS

Au sein du projet Européen Noisechem (de

2000 à début 2004), l’INRS a étudié les effets

ototoxiques des solvants aromatiques notam-

ment du styrène et du toluène, seuls et en

association avec du bruit. Des risques induits

par la synergie entre bruit et agents oto-

toxiques ont été mis en évidence.

Le vieillissement comme facteur de fragilisa-

tion de l’oreille interne a également été étu-

dié.

http://europa.eu.int/comm/research/quality-

of-life/ka4/ka4_noise_en.html

TRAVAUX DE L’INRS ET SES PARTENAIRES

Auteurs

: Pierre Campo avec Graziella Dornier •

Coordination

: Martine Puzin •

Contacts

•

Secrétariat de rédaction

: Christine Larcher •

Photographie

: Philippe Renault.

Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

30, rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14 •Tél. 01 40 44 30 00 •Fax 01 40 44 30 99 •Internet : www.inrs.fr •e-mail : [email protected]

paru dans Travail et Sécurité n°648, février 2005 © INRS

Point des connaissances ED 5028

1

/

4

100%