Ferguson, un économiste romantique

114

Sociétal

N° 36

2etrimestre

2002

L E S L I V R E S E T L E S I D É E S

Ferguson,

un économiste romantique

MARC FLANDREAU*

Parti pour écrire l’histoire du marché financier

«

global », Ferguson s’engage dans une réflexion

brillante, parfois déroutante, sur la dynamique

des sociétés modernes, l’argent et le pouvoir.

L’économie, dit-il, est une clé nécessaire, mais non

suffisante. La volonté de puissance est le facteur

explicatif prépondérant, la guerre est la matrice

des transformations de la société. Une vision

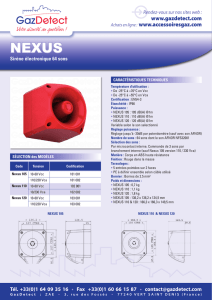

The Cash Nexus, Money and

Power in the Modern World ,

1700-2000

par Niall Ferguson

Ce Cash Nexus1est le dernier

né de l’un des meilleurs

spécialistes modernes d’histoire

politique et financière internatio-

nale contemporaine. Après The

Pity of War et sa monographie

consacrée aux Rothschild, The

World’s Banker2Ferguson livre là

le résultat de ses dernières

réflexions sur la dynamique

historique du capitalisme dans

le dernier quart du second

millénaire.

Tout a commencé, paraît-il, dans

les couloirs sombres de la Banque

d’Angleterre où l’auteur a été

pendant un an visiteur. Il collecte

alors des données nécessaires à

un projet ambitieux sur l’histoire

du marché obligataire « global ».

Et puis, tout d’un coup, le livre

prend forme, s’élabore, perd de vue

ses objectifs initiaux et devient

autre chose, un drôle d’ouvrage

fait d’histoire, d’économie, de

science politique, de morale et

de philosophie, un étrange essai

qui renoue avec un certain style

de la première moitié du XIXe

siècle, vers lequel les préférences

littéraires de l’auteur vont à

l’évidence.

Par plus d’un aspect, ce Cash

Nexus est un ouvrage « hénaurme ».

En 423 pages sans compter les

notes, annexes statistiques, index,

bibliographie, l’auteur réussit, dans

un style brillant, tumultueux,

toujours divertissant, parfois

confondant, un tour de force. Le

propos n’est rien de moins que

l’exploration du « lien monétaire »

qui unit les hommes et dessine

leur destinée. L’expression, em-

pruntée à Carlyle et analysée

méticuleusement, serait à en-

tendre dans le sens latin de

nectere qui signifie relier. Contre

les déterminismes économiques

« ancie ns » (m arxiste s) et

« nouveaux» (néo-classiques ou

« fukuyamesques » ), Cash Nexus

propose, sinon un modèle (le

terme déplairait sans doute à

Ferguson), du moins de nouvelles

pistes d’analyse, tentant par ce

canal de spéculer sur le devenir de

l’Occident.

Tout compte-rendu qui se res-

pecte devrait permettre, pour ce

type d’ouvrage, de fournir au

lecteur les moyens de « se faire

une idée » en distinguant entre le

fond et la forme, entre le propos

et l’administration de la preuve.

Mais Ferguson a trop les qualités

d’un écrivain pour qu’on puisse

envisager cet exercice. Car la

fibre d’écrivain, surtout dans la

tradition romantique, veut qu’il y

ait une communauté de substance

* Professeur à l’Institut d’études politiques de Paris.

1Niall Ferguson,

The Cash Nexus,

Money and Power

in the Modern

World, 1700-

2000, Londres,

Penguin Books,

2001, 552 pages.

2Commenté par

Luca Einaudi

dans Sociétal,

n° 26, 1999

(ndlr).

115

Sociétal

N° 36

2etrimestre

2002

FERGUSON, UN ÉCONOMISTE ROMANTIQUE

entre l’esprit et l’humeur, entre

la forme et la matière, entre ce

qu’on raconte et la façon dont

on le raconte. De sorte qu’il est

impossible de dire comment

Ferguson démontre si l’on

n’explique pas ce qu’il raconte, et

vice-versa.

S’il reste bien ici et là des

éléments qui évoquent le

projet initial (une histoire du

développement des marchés

financiers globaux), avec

notamment de nombreuses

investigations quantifiées, un peu

cachées en appendice mais

dévoilées aux tournants clés des

principaux chapitres, ou encore

des attaques régulières contre

des ennemis bien repérés et

préalablement salués, l’arme

rhétorique principale s’apparente

à l’attaque-éclair. Comme ces

batteries d’artillerie dont il nous

dit qu’elles gouvernent les desti-

nées du monde, Ferguson bourre

son livre de tous les projectiles

qu’il a pu trouver en chemin. De

Disraeli à Wallerstein, de Carlyle

à Max Weber, d’Hobsbawm à

Lipset, de Tocqueville à Sombart,

de Frank Baum (l’auteur du

Magicien d’Oz) à Braudel, et de

Marx à Ian Fleming, tout le monde

y passe. Tout le monde, c’est-à-dire

le Gotha des auteurs qui ont

traité de pouvoir et d’argent, ce

qui fait beaucoup. Comme à la

fête foraine, Ferguson s’offre avec

bonheur une série de « cartons »,

sans trop s’attarder pour vérifier

s’il a mis dans le mille – il sait bien

qu’en dernière analyse, tout est

affaire d’appréciation.

Et le propos ? Ne cherchons pas

trop un fil directeur : les cartésiens

ne rentreront pas dans leurs frais.

Ainsi, le « carré du pouvoir »,

schéma para-scientifique qui

résume dans l’introduction la

structure institutionnelle et poli-

tique du système britannique

(Parlement, banque centrale,

dette publique, bureaucratie de

collecte des impôts) présentée

comme le socle historique (lui-

même issu de la guerre) du

développement britannique, et la

base du modèle de développement

européen, s’émousse au fil du

livre. Dans la conclusion, il cède

le pas à des « cercles d’intérêt »

imbriqués, où la même structure

est désormais revue du point de

vue de ses acteurs (électeurs,

employés du gouvernement,

pensionnés, contribuables).

Quant à la structure du livre, on

est clairement dans le monde des

jardins anglais, grand lieu commun

des romantiques. Ferguson fait

semblant de justifier ses chapitres

comme des réponses à des

« questions de cours » : « Qu’est-

ce qui détermine le taux payé

par les gouvernements lorsqu’ils

empruntent sur les marchés

mondiaux ? » (chapitre 6). « La

croissance économique est-elle

la cause de la démocratisation,

ou est-ce l’inverse ? » (chapitre 12),

etc. Là, ceux qui achètent en

lisant l’étiquette seront déçus,

car la réponse à la question posée

n’est en général pas donnée :

nombre de chapitres se terminent

comme pendus en l’air, dans

l’ « ever working Chaos of Being »

de Carlyle – et c’est bien mieux

ainsi.

CONTRE TOUS

LES DÉTERMINISMES

En réalité, les chapitres du livre

sont comme autant de variations

sur un thème commun. Contre le

vieux déterminisme marxiste du

primat de l’économie, contre le

nouveau déterminisme néoclassique,

Ferguson propose une autre ma-

nière de lire l’histoire économique

et financière : partant des concepts

de l’économie, qu’il maîtrise à

merveille, il cherche une nouvelle

frontière, plus philosophique peut-

être, en tout cas moins rébarbative.

L’explication économique serait

« nécessaire mais pas suffisante », et

la question du pouvoir se retrouve-

rait intacte, en bout de course.

Donc, l’économie ne serait que

le moyen de la politique (la pour-

suite de la politique par d’autres

moyens ?), et les motivations de

la politique se révèleraient indéci-

dables. Tout au plus pourrait-on,

grâce à l’histoire, suivre ses effets,

qui se manifesteraient par la

guerre. C’est ainsi que Cash Nexus

décrit la formation de l’Etat mo-

derne à partir des conséquences

économiques de ses besoins de

puissance. La conduite de la guerre,

la nécessité qu’elle implique de

brutales levées de ressources, ont

contribué à dessiner ces structures

que l’Angleterre a développées

la première, asseyant ainsi son

hégémonie, et du coup assurant

la propagation de son système à

d’autres pays : l’économie est le

moyen, mais la politique est la fin.

De même,l’évolution des taux

d’intérêt serait explicable d’abord

et surtout par des variables poli-

tiques. Ainsi, Ferguson souligne

l’importance des conflits militaires

dans les convulsions boursières.

À l’inverse, la convergence des

taux d’intérêts nationaux à cer-

taines époques serait interprétable

par l’existence d’un climat politique

moins tendu, ou perçu comme tel.

Au total, non seulement la forme,

mais aussi les vicissitudes finan-

cières des Etats modernes au-

raient toujours été commandées

par la chose militaire.

UN ANTI-ESSAI

Après cette première partie

de Cash Nexus, intitulée

« dépenser et taxer », le livre se

précipite en s’étirant. Le lecteur

qui chercherait la poursuite d’une

démonstration risquerait fort de

s’égarer. L’ouvrage devient une sorte

d’anti-essai, déclinant une série de

négations. Chaque chapitre com-

mence comme un raisonnement

économique qui se déroule selon sa

logique propre, et qui tout d’un coup

grince et tombe en panne.

Premier exemple : sur les structures

institutionnelles du modèle britan-

116

Sociétal

N° 36

2etrimestre

2002

L E S L I V R E S E T L E S I D É E S

pousser vers la conséquence

naturelle de son propos. Si la

guerre est la principale manifes-

tation du pouvoir, si elle est à

l’origine des institutions modernes,

si elle est la machine qui les a

peu à peu transformées, bref si

elle est la matrice du monde, ne

représente-t-elle pas, par voie de

conséquence, sinon notre avenir,

du moins notre frontière ?

Ferguson ne le dit nulle part

clairement, mais nombre de ses

digressions se terminent sur

des tonalités lugubres. Il conclut

en nous laissant avec le Tolstoï

de Guerre et Paix : au second

épilogue, où Tolstoï se met à

« philosopher en rond » sur la

nature de l’histoire, l’auteur de

Cash Nexus nous dit préférer le

premier, où Pierre et Natacha

joignent les mains au-dessus du

berceau de leur nouveau-né,

dans cette « alliance des justes »

contre le mal – alliance qui

n’aurait été rendue possible que

par « la guerre qui résulta de la

Révolution française ». Et les

dernières lignes sur les causes

monétaires de l’échec napoléo-

nien, dont une connaissance

exhaustive, selon l’auteur, nous

serait toujours refusée, nous

confirment dans la conviction

d’avoir bien peud’affinités avec

l’homo oeconomicus – ce « monstre

impossible à rencontrer ». S’il

faut reconnaître en Niall Ferguson

un authentique économiste, il

faut certainement le classer dans

la catégorie des économistes ro-

mantiques.l

la politique économique mais

l’économie de la politique (finan-

cement des partis, des campagnes,

etc.). L’auteur, pessimiste, prédit

que la tendance actuelle, notam-

ment en Europe, à contrôler les

moyens des partis aboutira à une

dérive monopoliste au profit des

partis en place. Avec, comme

conséquence, une aggravation de

la violence.

Faut-il croire que

c’est la finance qui

gouverne le monde ?

Là encore, Ferguson

commence par l’éco-

nomie. Mais, nous

dit-il, celle-ci est le

moyen, pas la cause :

« Dire que les mar-

chés financiers gou-

vernent le monde

revient à dire que le plancton

gouverne la mer ». La globalisation

financière est un processus plus

qu’une volonté, un moyen et non

une fin. En fait, le principal problème

de la finance serait précisément

qu’elle ne gouverne rien. On a

lâché le plancton, mais où sont les

baleines ?

LA GUERRE,

MATRICE DU MONDE

Donc, contrairement au nou-

veau déterminisme exprimé

notamment par Fukuyama, qui

annonce croissance et prospérité

sur fond de démocratie, les

conflits ne disparaissent pas, ils

se transmutent. Et les modalités

de ces transmutations sont régies

par des facteurs qui en fin de

compte sont essentiellement po-

litiques. La construction euro-

péenne, la dynamique du capita-

lisme impulsée par la forme

particulière du système améri-

cain, le problème des nationalités

et des cultures (que la globalisa-

tion révèle plus qu’elle ne les af-

faiblit), tout est politique.

Ainsi, par touches successives,

Ferguson semble vouloir nous

nique, des montagnes de dettes ont

pu s’accumuler. Le talon d’Achille

de ce système fut le caractère

insuffisamment démocratique du

processus d’endettement, puisque

les créanciers de l’Etat n’étaient

pas ceux qui souffraient des hausses

d’impôts. Dans l’entre-deux-guerres,

le problème se compliqua jusqu’à

des seuils insoutenables, au point

que, les rentiers

dévorant le produit

des recettes fiscales,

il fallut les « euthana-

sier ». On rendit

aussi les systèmes de

taxation plus démo-

cratiques de façon

à limiter ce conflit.

Plus récemment, les

besoins des Etats et

les progrès des tech-

niques de défense

des épargnants (fonds de pension,

etc.) ont permis de renouer avec

le mécanisme de suraccumulation

de dettes publiques : en sécurité,

penserait-on ? Non, car chez Fergu-

son, comme chez Braudel, chaque

système a la pathologie de ses

structures. Aujourd’hui, le conflit

potentiel est entre une population

d’électeurs âgés et les myriades

de futurs contribuables, jeunes

ou pas encore nés. Or ceux-ci ne

sont pas électeurs, et le vieux

conflit est voué à renaître, mais

sous une forme nouvelle. La lutte

des classes sera une lutte des

classes d’âge.

De même, on aurait tort de

croire que l’économie gouverne

les élections. L’idée selon laquelle

la popularité d’un gouvernement

serait directement reliée à la

situation économique est battue

en brèche à coups de contre-

exemples. La corrélation entre le

taux de croissance, le taux d’intérêt

et les résultats du gouvernement

en place, ou sa cote de popularité,

est toujours instable, parfois

contre-intuitive, en tout cas sus-

ceptible de retournements. En fait,

nous dit Ferguson, le Cash Nexus

est ailleurs : l’important n’est pas

Aujourd’hui, le

conflit potentiel est

entre une population

d’électeurs âgés

et les myriades de

futurs contribuables,

jeunes ou pas encore

nés.

1

/

3

100%