Les comptes extérieurs chinois : transition et transformation

Les comptes extérieurs chinois :

transition et transformation

Christine Peltier

Les comptes extérieurs chinois connaissent des

changements importants depuis quelques années. Les

excédents courants se sont réduits, sont désormais

proches de 3% du PIB et ne dépendent plus seulement

de l’évolution des exportations de marchandises. Les

entrées nettes d’investissements directs diminuent, les

épisodes de fuites de capitaux se répètent, et le rythme

d’accumulation des réserves de change ralentit. Enfin,

la présence de la Chine sur la scène financière

internationale s’accroît. Les évolutions du compte

courant et du compte financier de la balance des

paiements sont étroitement liées aux changements en

cours du modèle de croissance chinois et au processus

de libéralisation des mouvements de capitaux. Quelles

en sont les implications sur les dynamiques de liquidité

et de solvabilité externes, et sur la conduite de la

politique macroéconomique du pays ? Alors que Pékin

souhaite que le renminbi soit intégré dans le lot de DTS

(Droits de Tirage Spéciaux) du FMI d’ici la fin de

l’année, la Chine a-t-elle intérêt à accélérer le processus

d’ouverture de son compte de capital ? 1

De moindres excédents courants

La balance des transactions courantes de la Chine a

connu des transformations depuis 2008. Les excédents

dégagés se sont nettement réduits et leur composition

s’est modifiée, conséquences de l’évolution du modèle de

croissance du pays. Alors que la progression des

échanges de marchandises a perdu de sa vigueur dans

un environnement mondial devenu moins porteur, la

montée en gamme des produits exportés s’est poursuivie,

et les activités d’assemblage de produits importés et de

réexportation ont perdu leur rôle de principal moteur de la

performance du commerce extérieur. En outre, alors que

l’évolution de la balance des paiements courants a

longtemps suivi de près celle de la balance commerciale,

ses autres composantes ont gagné en importance depuis

2010, signe cette fois de l’accroissement des transactions

des agents résidents chinois avec le reste du monde.

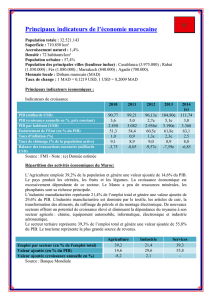

Excédent courant, épargne et investissement : quelques

signes de rééquilibrage

L’excédent de la balance des transactions courantes

atteignait des records historiques à la veille de la crise

financière internationale de l’automne 2008. Il s'est

fortement réduit dans les trois années qui ont suivi,

passant de 9,2% du PIB en moyenne sur la période

2006-2008 à 1,8% en 2011. Cette baisse est allée de

pair avec la très forte augmentation des ratios

d’investissement, encouragée par le plan de relance

introduit fin 2008 pour contrebalancer les effets de

l’effondrement du commerce mondial (cf. graphique 1).

Sur la période 2012-2014, en revanche, l’excédent

courant a oscillé entre 1,5% et 2,5% du PIB, les taux

d’investissement et d’épargne nationale se réduisant de

concert. Ces évolutions semblent signaler un début de

rééquilibrage des sources de la croissance, dans un

contexte de ralentissement de l’économie (i.e. la

contribution de l’investissement à la croissance se réduit

au profit de celle de la consommation, qui augmente

parallèlement à la baisse du taux d’épargne des

ménages). D’une part, la progression de l'investissement

a fléchi, en raison de l’atonie de la demande mondiale,

mais aussi sous l'impulsion des autorités. Celles-ci ont

mis en œuvre des mesures visant à réduire certaines

distorsions du modèle de croissance : resserrement des

conditions de crédit en réponse à l'excès de dette interne,

resserrement de la politique immobilière pour encourager

une correction d'un marché en surchauffe, réduction des

capacités de production dans les secteurs industriels en

surcapacité. D'autre part, des réformes ont été introduites

depuis 2011 pour encourager une baisse de la

propension à épargner des ménages et ainsi stimuler la

consommation privée2.

Juillet-Août 2015 Conjoncture 21

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

30

35

40

45

50

55

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Investissement

Epargne nationale

Excédent courant

% du PIB

Graphique 1

Excédent courant, épargne et investissement

Sources : FMI, projections BNP Paribas

% du PIB

p

p

-10

0

10

20

30

40

50

60

2007 2009 2011 2013 2015

Manufacturier

Immobilier

Minier

Infrastructure

Graphique 2

Investissement par secteur :

en valeur, cumul sur l'année, g.a., %

Source : CEIC

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

% du PIB Milliards USD

Graphique 3

Balance commerciale

Source : SAFE

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Prix à l'exportation

Prix à l'importation

Termes de l'échange

2002=100

Graphique 4

Termes de l'échange de la Chine

Sources : FMI, SAFE, BNP Paribas

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Exportations en valeur

Exportations en volume

Importations en valeur

Importations en volume

Variation annuelle, %

Graphique 5

Evolution du commerce extérieur

Sources : FMI, SAFE

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

0

50

100

150

200

250

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Indice des prix des matières premières (2005=100)

Commerce mondial, variation en volume, %

Graphique 6

Environnement international

Source : FMI

Juillet-Août 2015 Conjoncture 22

Ces baisses parallèles des taux d’épargne et

d’investissement devraient continuer à moyen terme,

dans l’hypothèse où le processus de rééquilibrage du

modèle de croissance se poursuit. Les excédents

courants pourraient donc se maintenir à un niveau

relativement stable, autour de 3% du PIB, dans les

prochaines années.

Pour 2015, toutefois, la réduction du taux

d’investissement s’annonce particulièrement

prononcée, et l’excédent courant devrait augmenter

pour s’établir entre 3,5% et 4% du PIB sur l’ensemble

de l’année (contre 2,1% en 2014). Ces évolutions sont

moins le signe d’un rééquilibrage contrôlé et orchestré

par les autorités, que celui d’une sévère aggravation

de la correction à la baisse de l’investissement après

plusieurs années de surinvestissement et

d’endettement excessif. Le récent recul de

l’investissement a, en effet, principalement touché les

secteurs souffrant de capacités de production

excédentaires et/ou très dépendants du crédit, tels que

les activités minières, métallurgiques et immobilières

(cf. graphique 2).

Echanges commerciaux : des évolutions dictées par

l’environnement international et des facteurs internes

Après cinq années d’augmentation spectaculaire,

l’excédent de la balance commerciale chinoise s’est

contracté de 30% pendant la crise de 2009 pour s’établir

à USD 250 milliards, ou 4,9% du PIB (cf. graphique 3). Il

est resté relativement stable en valeur en 2010-2011 (et

en légère baisse en pourcentage du PIB), puis est

reparti à la hausse depuis 2012, mais les ressorts de

cette progression ne sont plus les mêmes que ceux qui

prévalaient pendant la période d’avant-crise.

Sur la période 2004-2008, l’expansion de la base

d’exportations, accompagnée d’une accélération plus

modérée de la croissance des importations, a permis

une hausse rapide des excédents commerciaux alors

même que les termes de l'échange se dégradaient

(augmentation rapide des prix à l'importation,

partiellement compensée par celle des prix à

l'exportation). Inversement, depuis 2012, la hausse des

excédents commerciaux dérive principalement de

l’amélioration des termes de l'échange liée à la chute

des prix à l'importation, alors que la progression des

volumes de biens échangés a fortement fléchi (cf.

graphiques 4 & 5). Simultanément, la composition des

échanges extérieurs a évolué.

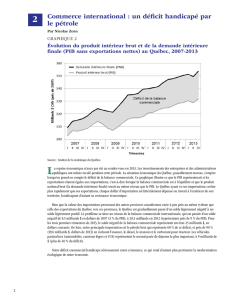

Les raisons de ces évolutions sont à la fois

externes et internes. Premièrement, l’environnement

mondial a changé (cf. graphique 6). La croissance

des échanges commerciaux internationaux s’est

essoufflée entre la période des cinq années

précédant la crise de 2009 et la période 2012-2014,

ce qui a pesé sur la progression des volumes

d’exportations (et donc d’importations) de

marchandises de la Chine. Ses exportations n’ont ainsi

augmenté que de 7,6% par an en moyenne sur la

seconde période, contre 20% au cours de la première.

Dans cet environnement externe beaucoup moins

porteur, les prix des matières premières sont restés

orientés à la baisse depuis 2012, profitant largement

aux prix à l’importation chinois. Les matières

premières (hydrocarbures, produits miniers et

agricoles) ont en effet un poids considérable dans les

importations du pays puisqu’elles représentaient un

tiers du total en 2014 (ou 44% des importations

"ordinaires", qui excluent les biens importés pour

l’assemblage et la réexportation), contre 22% en 2005.

Deuxièmement, l’évolution du commerce extérieur

souligne certaines transformations du modèle de

croissance chinois, tant du point de vue de la demande

que de celui de l’offre. D’une part, le ralentissement

marqué de l’investissement a aggravé l’affaiblissement

de la progression des volumes d'importations, passée

de 13,6% par an en moyenne en 2004-2008 à 7,8% en

2012-2014. Cette dynamique a elle-même constitué un

facteur clé de la tendance baissière des prix mondiaux

des matières premières, étant donné le poids de la

Chine dans la demande mondiale3. Volumes et prix des

importations chinoises sont donc corrélés. D’autre part,

la hausse des prix à l’exportation de la Chine a limité

l’augmentation de ses parts de marché. L’industrie a

toutefois su faire évoluer son offre pour s’adapter à la

perte de compétitivité prix (cf. infra).

Les tendances observées depuis 2012 se sont

accentuées en 2015. L’excédent commercial s’est

encore élargi, atteignant USD 118 milliards au T1 2015

contre USD 40 milliards sur la même période en 2014.

La Chine a bénéficié d’un choc positif sur les termes de

l’échange grâce à la chute des prix des matières

premières alors que les volumes d’importations ont

continué de fléchir sur fond de ralentissement de la

demande interne. La performance des exportations est

quant à elle restée médiocre en raison d’une demande

mondiale toujours faible et de l’appréciation du yuan en

termes effectifs.

Juillet-Août 2015 Conjoncture 23

L'industrie exportatrice souffre…

Au cours de la dernière décennie, la hausse des

coûts des facteurs de production du secteur

exportateur et l’appréciation continue du yuan ont

entretenu l’augmentation des prix à l’exportation, en

termes absolus mais aussi relativement aux

principaux concurrents et partenaires commerciaux.

La tendance à la hausse a été interrompue par la

crise de 2009, pour repartir dès 2010. Elle a

néanmoins pris un tour plus modéré en 2013-2014.

Un certain nombre d’entreprises ont ainsi baissé

leurs marges pour maintenir leurs parts de marché,

ainsi que répercuté la baisse des prix de l’énergie et

des prix industriels dans leurs coûts de production.

Néanmoins, la perte de compétitivité prix du secteur

exportateur chinois devrait se poursuivre dans les

années à venir sous l’effet de facteurs structurels.

Des distorsions longtemps présentes dans

l’industrie ont garanti le maintien d’une forte

compétitivité-prix des exportations de biens

manufacturés 4. La situation a considérablement

changé depuis quelques années, avec le

renchérissement de la main d’œuvre, mais aussi

l’augmentation des prix des terrains et la montée des

coûts liés à la réduction de la pollution et à la

protection de l’environnement. L’augmentation du

salaire moyen est restée soutenue tout au long de la

dernière décennie (+13,5% par an en moyenne en

termes nominaux et +11,6% en termes réels).

Cependant, alors que les salaires réels et la

productivité évoluaient de façon parallèle jusqu’en

2008, le lien s’est nettement distendu dans la période

d’après-crise. La progression des salaires réels a

fléchi (+8,6% par an depuis 2010), mais dans une bien

moindre mesure que celle de la productivité

(phénomène imputable à la détérioration de

"l’efficacité" de l’investissement et du crédit, qui

témoigne des limites du modèle de croissance

chinois).

En conséquence, la hausse du coût salarial

unitaire a accéléré depuis 2011, signe d’une perte de

compétitivité-coût de l’économie chinoise (cf.

graphique 7). Sur la période 2011-2014, il s’est accru

de 13% par an en moyenne en monnaie locale,

contre 6% en 2004-2008. Etant donné l’appréciation

continue du yuan, le coût unitaire salarial mesuré en

US dollars a augmenté encore davantage, de 10%

par an en moyenne en 2004-2008 et de 16% en

2011-2014.

0

5

10

15

20

25

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

En monnaie locale

En USD

CSU, gliss. annuel %

Graphique 7

Coût salarial unitaire de la Chine

Sources : NBS, BNP Paribas

La poursuite de cette dynamique semble inévitable,

sous l’impulsion des autorités (la hausse de la part des

salaires dans le PIB doit participer au processus

d’expansion de la consommation des ménages) et du

fait d’une contrainte démographique grandissante : la

population active d’une part, et l’excédent de travailleurs

ruraux prêts à venir travailler dans l’industrie d’autre

part, vont commencer à décliner, tirant un peu plus les

salaires à la hausse5.

La hausse des coûts salariaux unitaires devrait donc

rester soutenue à court-moyen terme. L’écart entre

l’augmentation des salaires et les gains de productivité

devrait en effet persister, en attendant les effets positifs

des réformes structurelles déjà initiées ou envisagées

par les autorités (libéralisation financière,

restructurations industrielles, innovation technologique,

rationalisation du secteur public, amélioration des droits

de propriété et de la mobilité des travailleurs…).

… mais se transforme

La perte de compétitivité-prix de l’industrie exportatrice

a commencé à ralentir ses gains de parts de marché pour

certains produits, voire à lui en faire perdre dans les

secteurs à plus faible valeur ajoutée (par exemple dans le

secteur de la chaussure, cf. graphique 8). Mais elle a

également été accompagnée d’une réduction de la part des

activités de processing en Chine (i.e. assemblage de

produits semi-manufacturés et de réexportation) et de

montée en gamme de ses exportations. La part du

processing est ainsi passée de 55% des exportations et

41% des importations en 2005, à 38% et 27%,

respectivement, en 2014. Ce mouvement, qui va de pair

avec une baisse du contenu en importations des exportations

de marchandises, participe également au ralentissement

tendanciel des importations.

Juillet-Août 2015 Conjoncture 24

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Chine Chine + Hong Kong Asean-5

Graphique 8

Parts de marché mondial :

Chaussures

Sources : Comtrade N.U., BNP Paribas

% du total des exportations mondiales

Simultanément, le secteur industriel, soutenu par les

autorités, a développé des stratégies pour s’adapter à la

hausse de ses coûts de production. La montée en

gamme des biens exportés (que ce soit dans les

secteurs du processing ou non) est la première d’entre

elles. Ceci est illustré par l’évolution de la composition

des exportations au cours de la dernière décennie,

avec, par exemple : une hausse de la part des

équipements de télécommunication et plus récemment

de celle des produits électroniques, et une baisse de la

part des vêtements et textiles et plus récemment de

celle des machines de bureau (cf. graphique 9).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

% du total des exportations chinoises

Graphique 9

Composition des exportations chinoises,

principaux produits

Sources : OMC, BNP Paribas

Circuits et composants électroniques

Matériel de transport

Equipements de télécommunication

Machines et appareils de bureau

Vêtements et textiles

A ceci s’ajoute une réorganisation géographique de

la production : les régions côtières à l’est restent le

centre économique du pays (à l’origine de la moitié du

PIB en 2013) et accueillent les entreprises les plus

avancées en termes de montée en gamme. Dans le

même temps, certaines industries ont relocalisé leurs

activités de production de biens à moindre valeur

ajoutée dans les régions de l’intérieur où les coûts

salariaux sont moins élevés. Par exemple, la part des

régions de l’est dans la production nationale avait déjà

baissé de 89% en 2005 à 77% en 2011 dans le secteur

de l’habillement, et de 84% à 74% dans le secteur des

machines et appareils électriques, au profit notamment

des régions du centre6.

Les autorités ont été proactives pour accompagner

les changements dans la structure de production de

l’industrie, notamment via le développement des

infrastructures, la hausse des dépenses en R&D (2% du

PIB en 2012 contre 1,3% en 2005) et l’élévation du

niveau d’enseignement (17% de la population avait un

niveau d’éducation tertiaire en 2012, contre 9% en

2005).

Pour quelques années encore, la Chine devrait

conserver sa place de leader mondial pour un bon

nombre de biens industriels. Elle dispose tout d’abord

d’une position encore ultra dominante dans de

nombreux secteurs (40% du marché mondial des

vêtements et des chaussures en 2013, 38% du marché

des machines de bureau ou encore 20% du marché des

appareils et machines électriques), qu’elle peut

entretenir grâce à la relocalisation de sa production vers

des régions à plus bas salaires. Elle poursuit dans le

même temps sa montée en gamme pour gagner des

parts de marché dans des secteurs à plus haute valeur

ajoutée (par exemple dans le secteur des machines et

appareils électriques, cf. graphique 10). En outre,

l’industrie chinoise bénéficie d’une productivité encore

élevée malgré sa récente détérioration (notamment par

rapport aux pays potentiellement concurrents d’Asie du

sud-est), et d’une compétitivité hors prix très solide.

Ainsi, la Chine est 28ème sur 160 pays dans le

classement de la Banque Mondiale notant les

performances de la logistique7.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Chine Chine + Hong Kong Asean-5

Graphique 10

Parts de marché mondial :

machines et appareils électriques

Sources : Comtrade N.U., BNP Paribas

% du total des exportations mondiales

Juillet-Août 2015 Conjoncture 25

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%