ONG et management fondé sur la qualité: terre des hommes ou terre

Itinéraires

institut universitaire

graduate institute

d’études du développement

of development studies

iuéd

genève

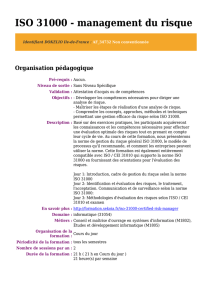

ONG et management fondé

sur la qualité. Terre des hommes

ou terre des normes ?

Justine ROSSELET

Etudes du développement no19

Sculpture en céramique et photos de Claude Albana Presset, Rivière, 2004.

ITINÉRAIRES

Etudes du développement

nº 19

ONG et management

fondé sur la qualité :

terre des hommes

ou terre des normes ?

Justine ROSSELET

© iuéd, septembre 2003

CHF 12.–

INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT

Service des publications

Case postale 136 – CH-1211 GENÈVE 21

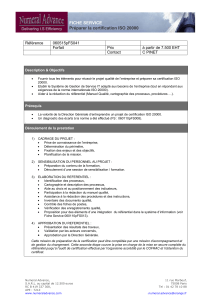

Mémoire de diplôme d’études supérieures (DES) en études du développement,

présenté en décembre 2002.

Directeur de mémoire : Gilbert RIST

Jury : Christophe DUNAND, directeur de Réalise

5

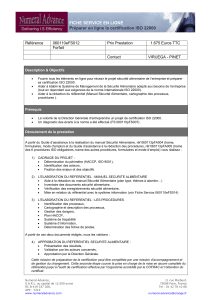

Table des matières

Avant-propos 7

Introduction 9

Première partie

Les normes ISO 15

L’origine historique des normes ISO 15

Au début du siècle : Taylor et l’industrie de l’armement 15

Les transformations du capitalisme 21

L’internationalisation de la qualité et la création de l’ISO 22

Les personnes à l’origine de la norme qualité 23

La définition des normes par l’ISO 24

Fonctionnement de l’ISO et aperçu des différentes normes 26

La norme qualité, principes et exigences 28

Les présupposés de la norme qualité 30

La qualité, norme supposée idéale et universelle 31

L’homme intéressé 32

Le marché comme seul modèle de société possible et souhaitable 32

« Plus » est égal à « mieux » 33

La technique et le progrès comme solutions 34

Les valeurs qui fondent les normes 36

La norme, un enjeu de pouvoir et de contrôle 36

Commentaire critique 38

Seconde partie

Le discours des ONG sur la certification 43

Présentation des organisations et des personnes interrogées 43

Exigence économique 44

Recherche d’efficacité 44

La qualité 45

Exigence politique 46

Recherche de distinction 47

Enjeu : la crédibilité sur un marché saturé 47

Les avantages 48

Les inconvénients 49

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

1

/

76

100%