La scénographie du théâtre baroque en France : quand le

La scénographie du théâtre baroque en France :

quand le comédien n’était pas enfermé dans une cage

par

Anne Surgers

et

Fabien Cavaille

« De weereld is een speeltooneel –

[Le monde est un théâtre]1 »

Joos VAN DEN VONDEL

Le présent article a été travaillé et écrit à quatre mains, il

comporte deux parties, abordant la question de l’espace théâtral du

premier XVIIe siècle en suivant deux lignes différentes. Pour

contribuer à une plus juste compréhension du théâtre baroque, il

nous semble en effet souhaitable de réfléchir sur le théâtre dans

son ensemble : à la fois les mots écrits pour être joués par des

corps dans un lieu ; le spectacle reçu par d’autres corps,

l’assistance ; enfin la représentation incarnée se nourrissant de

lieux de mémoire, appelée à devenir, à son tour, image de

mémoire. Notre participation à une étude globale du théâtre du

XVIIe siècle consiste en l’interprétation d’une maquette du Théâtre

du Marais, construite à partir des contrats de charpenterie passés,

en 1644, entre la propriétaire du jeu de paume du Marais et la

troupe de Le Noir, pour réaménager le lieu en théâtre. Nous avons

souhaité voir dans l’espace et en volume les conditions qui

président à la scénographie, au jeu des comédiens et à leur

réception.

1 Joos Van Den Vondel, sentence peinte sur l’architrave de la porte

d’entrée du Schouwburg d’Amsterdam, 1637.

LA SCÉNOGRAPHIE DU THÉÂTRE BAROQUE

93

I.

Conditions scénographiques d’un théâtre-emblème.

Du modèle parisien au modèle européen

À l’âge baroque2, jusque dans les années 1670, l’action que

nous nommons « entrée en scène » était conçue, pensée et désignée

comme une « sortie ». Les textes de théâtre et les didascalies en

attestent. En d’autres termes, depuis le début du XVIIIe siècle, notre

conception – et notre perception – du lieu de la représentation se

sont retournées comme un gant : le système qui fonde la

représentation baroque est à ce point étranger à notre pensée

contemporaine que nous avons des difficultés à comprendre qu’une

entrée en scène ait pu être considérée comme une sortie. En

2 Pour éviter les malentendus et parce qu’en France l’emploi du mot

provoque encore des débats, parfois âpres, je souhaiterais préciser

d’entrée de jeu dans quel sens sera entendu le mot « baroque » dans le

présent article. Au XVIIe siècle, l’adjectif « baroque » n’était employé

qu’en joaillerie, à propos de perles « qui ne sont pas parfaitement

rondes » (Furetière). Par extension, la notion d’imperfection et

d’irrégularité a progressivement contaminé le sens premier. Ainsi,

l’édition de 1878 du Dictionnaire de l’Académie entérine l’acception

morale de l’adjectif : « baroque » signifie alors « irrégulier, bizarre,

étrange. Il se dit des choses physiques et des choses morales ». Dans son

ouvrage Der Cicerone paru à Bâle en 1860, Jakob Burckhardt choisit

l’adjectif « baroque » pour désigner une période de l’histoire de l’art

s’étendant environ de la Contre-Réforme au milieu du XVIIe siècle,

période succédant à la Renaissance et précédant la réadoption des

« règles » de l’architecture antique. Le choix du mot « baroque » est le

reflet tant d’un jugement de valeur dépréciatif que d’une histoire de l’art

et de la pensée établies en fonction du postulat qu’il y aurait « progrès »

et « amélioration », à partir du moment où seraient respectées les règles

de l’architecture antique, celles de la perspective linéaire déduite de la

géométrie d’Euclide et celles de la poétique aristotélicienne. Malgré les

écueils que le mot recèle, nous emploierons ici « baroque » pour désigner

un courant de pensée, dont le spectacle a été l’une des expressions

privilégiées, et qui s’est développé en Europe, dans la seconde partie du

XVIe siècle et les deux premiers tiers du XVIIe siècle environ.

ANNE SURGERS ET FABIEN CAVAILLE

94

France, même les traces textuelles en ont été effacées dans les

différentes rééditions, jusqu’à la fin du XXe siècle3.

D’autres préjugés obscurcissent notre compréhension : depuis

le XVIIIe siècle, les écoliers, les étudiants et les enseignants français

ont été nourris de la pensée néo-aristotélicienne, à qui l’on doit le

retour aux règles et à l’unité « classiques », après les désordres

« baroques » de la première partie du XVIIe siècle. La conséquence

directe de ce jugement de valeur érigé en vérité est la dépréciation

des auteurs, des acteurs et de la représentation qui avaient précédé

le retour à l’ordre. On entend encore dire, par exemple, qu’en

France les comédiens s’installaient au hasard dans des lieux

d’emprunts, des tripots mal famés, que l’exiguïté de la scène

condamnait les acteurs à une quasi-immobilité, frontale de surcroît,

ou que le décor à compartiments était de pure convention. Pour

contribuer à démêler le vrai du faux nous proposons une étude

s’appuyant sur des sources contemporaines de l’objet étudié4. Dans

la première partie de l’article, nous nous intéresserons au lieu de

représentation, à son architecture, à sa composition, à son

organisation spatiale, et à son décor. L’étude part du dessin pour

comprendre le dessein, puisqu’au XVIIe siècle les deux mots étaient

encore homophones et homographes. À partir de la maquette, nous

proposons une visite archéologique dans un jeu de paume aménagé

en théâtre, à Paris, en 1644, cas particulier présentant tous les

3 Pierre Pasquier m’a offert de travailler sur ce sujet, dont il avait, avant

moi, pressenti l’ampleur : qu’il trouve ici l’expression publique de ma

gratitude et de mon amitié. Mes remerciements vont aussi à Gilles

Declercq, qui m’accompagne dans cette recherche et à Fabien Cavaillé,

pour les longues heures de travail partagé, de doutes, de conversions

laborieuses et de découvertes échangées ou faites en commun, avec joie

[A.S].

4 En particulier grâce à Wilma Deierkoff et Alan Howe, qui ont eu la

patience de dépouiller les archives des notaires, des comédiens, des

maîtres paumiers parisiens, pour retrouver aux Archives nationales des

traces tangibles de la vie théâtrale baroque. Wilma DEIERKAUF-

HOLSBOER, Le Théâtre du Marais, Paris, Nizet, 1954, tome I ; Alan

HOWE, Le Théâtre professionnel à Paris, 1600-1649, Paris, Centre

historique des Archives nationales, 2000.

LA SCÉNOGRAPHIE DU THÉÂTRE BAROQUE

95

caractères d’un type plus général, puis nous traduirons en mots ce

qu’écrivent dans l’espace les lignes de construction de la salle et de

la scène, la répartition des lieux, des places, des territoires, pour

proposer une interprétation : se dégagera alors le lien essentiel qui

unit la représentation du théâtre baroque à d’autres représentations

contemporaines, en particulier à l’emblématique5.

1. Un jeu de paume aménagé en théâtre, à Paris, au milieu du

XVIIe siècle

Nous avons travaillé à partir d’un mémoire conservé aux

Archives nationales à Paris, publié par Wilma Deierkauf, puis par

Alan Howe. Ce mémoire a permis de proposer une restitution en

maquette du jeu de paume du Marais et des aménagements que la

propriétaire y fit faire après l’incendie de 1644, à la demande des

comédiens. Ce travail d’archives et de maquette montre que le jeu

de paume est un bâtiment prestigieux : avant d’être un théâtre, il

accueillait ceux qui s’exerçaient au « Roi des jeux »6. En ville, il

est l’un des lieux de divertissement de l’aristocratie,

particulièrement dans le quartier du Marais au début du XVIIe

siècle : Henri IV venait régulièrement jouer au jeu de paume de la

Sphère, rue Vieille du Temple7. La construction en est donc

luxueuse : les murs et le dallage sont en pierre de taille, la haute

charpente en chêne (en berceau au Marais après 1644). L’idée que

5 À propos de l’emblème humaniste, voir Anne-Elisabeth SPICA,

Symbolique humaniste et emblématique. L’évolution et les genres (1580-

1700), Paris, Champion, 1996.

6 À propos des jeux de paume, voir en particulier : Jeu des rois, roi des

jeux. Le jeu de paume en France, catalogue de l’exposition, Musée et

domaines nationaux du château de Fontainebleau, 3 octobre 2001-7

janvier 2002, Paris, RMN, 2001.

7 Le jeu de paume de la Sphère était situé à l’emplacement de l’actuel

n° 76 de la rue Vieille du Temple. Le jeu de paume-Théâtre du Marais

était situé une centaine de mètres plus au nord, dans la même rue, sur le

même trottoir, à l’emplacement du n° 90 actuel. Avant de s’installer au

jeu de paume des Maretz, la troupe de Le Noir a loué le jeu de paume de

la Sphère, à partir du 15 décembre 1631, pour trois mois (voir Alan

HOWE, Le Théâtre professionnel à Paris. op. cit., p. 112).

ANNE SURGERS ET FABIEN CAVAILLE

96

les scènes baroques en France étaient exiguës est infirmée par les

mesures connues pour les jeux de paume, vastes rectangles de

vingt-cinq à trente cinq mètres de long par douze à quinze de large.

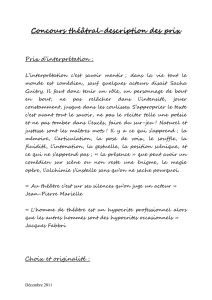

Illustration 1. À gauche, un jeu de paume à Paris (1622). À droite,

photographie d’une maquette du jeu de paume du Marais (1644) : la salle

vue du théâtre. © Maquette A. Surgers & F. Cavaillé – 2007.

Le Marais était particulièrement vaste, puisque les mesures qui

nous sont parvenues indiquent 17 toises 4 pieds de longueur

(environ 35 mètres), 6 toises de large (environ 11,70 mètres)8 et

environ 10 mètres de hauteur sous plafond. Ces mesures

correspondent à celles des grandes salles palatiales, utilisées pour

8 Indication donnée in Elie COTTIER, Le Comédien auvergnat Montdory,

Clermont-Ferrand, Imprimeries Mont-Louis, 1937, p. 129, et confirmée

par le contrat de 1644.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%