Téléchargez

Histoire économique B Semestre d'hiver 03/04

Prof. Lambelet

1

Histoire économique B

Professeur: Jean-Christian Lambelet

Assistant: Siméon Stoitzev

Céline Dubas

Histoire économique B Semestre d'hiver 03/04

Prof. Lambelet

2

0. Table des matières

0. Table des matières .................................................................................................................. 2

1. Introduction ............................................................................................................................ 3

2. Le modèle de Lucas & Rapping (1969): ................................................................................ 3

Structure du modèle ............................................................................................................... 4

Offre de travail agrégée (nombre d'heures offertes) ............................................................... 5

Productivité marginale agrégée .............................................................................................. 6

Mesure du chômage ............................................................................................................... 7

Résumé du modèle ................................................................................................................. 8

Conclusions ............................................................................................................................ 9

3. Rectifications par rapport au modèle de Lucas & Rapping (1972): ..................................... 10

Demande agrégée et chômage .............................................................................................. 10

Offre de travail pendant la Dépression ................................................................................. 11

4. Problème statistique soulevé par Darby (1976): .................................................................. 12

5. Réaction de Kesselman & Savin face aux déclarations de Darby (1978): ........................... 13

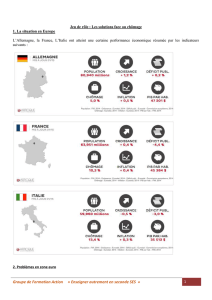

6. Comparaison entre la Grande Dépression et la situation européenne (1989): ..................... 15

La dynamique de l'emploi dans la période de l'entre deux guerres ...................................... 16

Le NAIRU flottant ............................................................................................................... 17

Rigidité des salaires réels ..................................................................................................... 18

Conclusion ............................................................................................................................ 19

7. La Grande Dépression, un équilibre de second ordre? (1991): ............................................ 19

Détection de la multiplicité .................................................................................................. 20

Un modèle macroéconomique de l’emploi .......................................................................... 21

Conclusion ............................................................................................................................ 26

8. La perspective néo-classique (1999): ................................................................................... 27

9. Conclusion ............................................................................................................................ 29

10. Bibliographie ...................................................................................................................... 31

Histoire économique B Semestre d'hiver 03/04

Prof. Lambelet

3

1. Introduction

"What was the Great Depression? - a spontaneous outbreak of laziness?"

1

Cela fait plus de trente ans que les économistes du monde entier débattent sur les facteurs qui

causèrent la Grande Dépression. Ainsi, chacun offre sa vision des choses et réagit aux

déclarations de ses collègues. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le

fonctionnement du marché du travail de l'Amérique des années 30. Ce n'est pas pour rien que

cette phrase, lancée il y a plus de 25 ans par le célèbre économiste Franco Modigliani,

continue à illustrer articles et ouvrages traitant du marché de l'emploi.

Ce travail a pour objectif de retracer l'évolution des principales théories qui tentèrent, depuis

1969, d'expliquer la situation de crise que traversa le marché américain du travail entre 1929

et 1939. Il n'a cependant pas l'ambition d'entrer dans les détails économétriques de chaque

modèle. Ainsi, je m'intéresserai dans un premier temps au modèle de Lucas & Rapping et à la

rectification qu'ils en firent. Par la suite, je donnerai quelques indications sur le problème

statistique que souleva Darby et qui fut ensuite rectifié par Kesselman et Savin. Ce point fera

l'objet d'une grande partie de ma présentation orale, raison pour laquelle il ne sera traité que

succinctement dans ce rapport. Le chapitre 5 me permettra de relater le point de vue de

Bernanke et Parkinson au sujet des enseignements qui peuvent être tirés de la Crise traversée

par l'emploi aux Etats-Unis afin de les appliquer à la situation européenne. Au point 6, je me

concentrerai sur le modèle de Dagsvik et Jovanovic, qui cherche à déterminer si l'économie

des années 30 se situait, en fait, dans un équilibre d'ordre inférieur. Enfin, je terminerai mon

travail écrit en citant l'article de Cole et Ohanian, sur lequel je reviendrai, cependant,

également lors de ma présentation orale. Ce dernier insiste particulièrement sur la difficulté à

expliquer la faiblesse et la lenteur de la reprise économique de 1934 à 1939.

2. Le modèle de Lucas & Rapping (1969):

2

A la fin des années 60, deux théories relatives au fonctionnement du marché du travail se

faisaient face: d'une part la théorie néoclassique de la croissance, d'autre part celle de l'emploi

à court terme de Keynes. Dans la première, on considère que l'offre de travail d'une

population fixe est inélastique au salaire réel, sachant que la croissance démographique est

une variable exogène. Keynes considère, quant à lui, que l'offre de travail est infiniment

élastique pour salaire fixé. L'objectif général des deux économistes dont le modèle porte le

nom était de réconcilier ces deux positions divergentes, grâce à une estimation empirique faite

sur la base de séries temporelles couvrant la période de 1929 à 1965 et se limitant au territoire

des Etats-Unis. Plus particulièrement, ils désiraient comprendre les fonctionnements du

marché du travail américain et rationaliser la relation observée entre le chômage et l'inflation

(courbe de Phillips).

1

Modigliani, Franco, "The monetarist controversy or, should we forsake stabilization policies", The American

Economic Review, March 1977, vol. 67

2

Lucas, R.E. & L.A. Rapping (1969), "Real Wages, Employment and Inflation", Journal of Political Economy

77/II.

Histoire économique B Semestre d'hiver 03/04

Prof. Lambelet

4

Structure du modèle

Le modèle, afin de réconcilier les deux approches citées au paragraphe précédent, se doit

d'inclure les points suivants:

La pensée néoclassique selon laquelle, pour un stock fixe de capital, l'offre agrégée

(relation entre le prix des biens et l'output réel) devient parfaitement inélastique, en

supposant que la demande agrégée est stable sur une longue période.

L'offre agrégée à court terme de Keynes, élastique, afin de s'adapter aux fluctuations

de l'output réel et de l'emploi en fonction des variations de la demande agrégée.

La description complète de la transition de l'équilibre à court terme vers l'équilibre à

long terme du marché du travail.

Soit

t

m

le nombre de personnes employées par ménage en t,

t

k

le capital par ménage,

t

y

le

revenu réel par ménage,

t

w

le salaire réel et ∆

t

p

l'accroissement du prix en pourcent entre t-1

et t. On suppose une fonction de production agrégée avec des rendements d'échelle constants,

dans un monde de concurrence parfaite dans lequel les firmes maximisent leur profit

t

t

m

y

. La

deuxième équation, ci-dessous, correspond à la productivité marginale, à laquelle le salaire

doit être égal.

)/(/ tttt mkfmy

avec f' > 0 et f'' < 0

)/(')/()/( ttttttt mkfmkmkfw

),,,( 11 ttttt mpwwSm

Comme le capital est fixe à court terme, ces deux premières fonctions nous permettent de

déterminer la demande de travail à court terme, ainsi que la production. On ajoute ensuite

l'offre de travail à court terme (

t

m

), où S est une fonction croissante de

t

w

, ∆

t

p

et

1t

m

et

décroissante de

1t

w

. Si les prix et salaires restent stables sur une longue période, cette

dernière équation nous fournit l'offre de travail à long terme pour une population fixe. Celle-ci

ne dépendrait que du salaire réel (approche néo-classique).

),,,( 11 ttttt pkkyFy

Enfin, on aboutit à l'offre agrégée de l'économie, dont la dérivée première est positive à court

terme (fonction croissante mais pas parfaitement élastique au prix). Si les prix restent stables à

long terme, on obtient une offre parfaitement élastique. Les caractéristiques de ce modèle

remplissent donc les exigences posées au début de ce sous-chapitre.

Remarques:

Le marché du travail se trouve en situation d'équilibre à court terme pour chaque temps t, ce

qui n'est pas forcément exact. La mesure du chômage (qui est considéré comme chômeur?) n'a

ainsi pas d'impact important sur ce modèle.

Le taux d'inflation ∆

t

p

présent dans l'équation d'offre agrégée laisse supposer que le

gouvernement peut accroître l'output réel de façon illimitée en poursuivant une politique

inflationniste, ce contre quoi les concepteurs du modèle s'opposent.

Histoire économique B Semestre d'hiver 03/04

Prof. Lambelet

5

D'autres facteurs, tels que le phénomène de syndicalisation, pourraient influencer la qualité de

l'application de ce modèle, mais Lucas et Rapping n'en ont pas trouvé de preuve empirique.

Offre de travail agrégée (nombre d'heures offertes)

Comme précisé précédemment, le modèle tente d'expliquer les changements qui surviennent

dans l'offre totale de travail d'une population de taille fixe avec une composition âge/sexe

déterminée. Le salaire réel influence la fraction de la population qui est active et le nombre

d'heures qu'un membre de la force de travail offre par année.

Chaque ménage fait, inconsciemment, une analyse d'utilité afin d'effectuer un choix

intertemporel, d'abord entre loisirs et consommation (rendue possible par le travail) actuels,

puis, car les prix et les salaires nominaux varient, entre loisirs et consommation futurs. C'est

ici qu'intervient la notion de revenu temporaire ou permanent. Supposons qu'il y ait une

réduction de salaire. Si le ménage la considère comme temporaire, il acceptera probablement

d'être au chômage pendant quelques temps. Si, au contraire, il pense qu'elle est permanente, il

cherchera rapidement un autre travail.

Soit C la consommation actuelle

3

de biens, N l'offre actuelle de travail, C* la consommation

future anticipée, N* l'offre de travail future anticipée, r le taux d'intérêt nominal (de prêt et

d'emprunt), A la valeur des actifs initiaux, P et P* les prix des biens, W et W* les salaires. On

obtient une fonction d'utilité complète que le ménage est supposé maximiser sous la

contrainte que C ne soit pas supérieure à la valeur actuelle du revenu. On obtient ainsi la

troisième équation ci-dessous qui constitue une première version de l'offre de travail.

*),*,,( NNCCU

avec

21,UU

> 0 et

43 ,UU

< 0

s.c.:

*)

1*

(*)

1*

(N

r

W

WNAC

r

P

PC

),

)1( *

,1,

)1( *

,(),

1*

,,

1*

,( P

A

rP P

rPW

P

W

FA

r

P

P

r

W

WFN

On suppose que l'offre de travail augmente lorsque le salaire réel s'accroît tandis qu'elle

diminue quand c'est le salaire réel anticipé qui augmente (on sait qu'on gagnera plus dans le

futur, donc on travaille moins aujourd'hui), qu'elle diminue également lorsque le rapport du

prix anticipé au prix futur s'accroît (les prix futurs seront bas, donc on pourra consommer plus)

et lorsque la valeur de marché des actifs détenus monte.

En tenant compte de ces caractéristiques, on aboutit à une offre de travail agrégée, déflatée

par le nombre de ménages, qui tient compte de leur capacité à transférer leur utilité entre le

présent et le futur.

)ln()

)1( *

ln()

)1( *

ln()ln()ln( 43210 tt

t

t

t

t

t

t

t

t

tMPA

rP P

rPW

P

W

M

N

où

4321 ,,,

> 0 et

0

peut être positif ou négatif.

3

Par "actuel/le", j'entends actuel au moment des faits, ou "courant", ce dans la totalité de mon travail.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

1

/

31

100%