Questionnaire vierge

Cristiana PAPAHAGI juin 2006

1

Questionnaire sur les adnominaux spatiaux

Introduction

Ce questionnaire fait suite et complète le questionnaire sur l’expression du but. Suite aux discussions

du 7 avril, ce nouveau questionnaire met l’accent sur :

a. l’organisation générale du système des marques adnominales spatiales d’une langue ;

b. la dynamique historique de ce système, là où il est possible de la reconstruire.

Le questionnaire est organisé en trois parties :

A. une introduction avec rationalisation du questionnaire

B. le formulaire du questionnaire lui-même, à remplir et à rendre daté ;

C. une annexe qui comprend quelques entrées du Lexique utiles pour le remplissage

du questionnaire et les conventions de notation pour les gloses.

Le présent questionnaire (introduction et formulaire) comprend deux volets :

1. le système général des adpositions de votre langue : cette partie sera discutée lors de

la réunion de Lyon les 3 et 4 juillet. Il serait donc souhaitable que vous y

apportiez/envoyiez une première réponse. Le plus simple serait de scanner/photocopier

dans une grammaire un tableau ou une liste des adpositions, avec vos commentaires en

marge.

2. le fonctionnement en phrase de ces adpositions. Ce deuxième volet est donné ici pour

base de départ : il ne s’agit pas d’y répondre pour l’instant, mais plutôt de penser à

le modifier/compléter en fonction de votre langue.

A. INTRODUCTION ET RATIONALISATION

I. Vue d’ensemble et systématique des adnominaux spatiaux

Par marques adnominales nous comprenons (cf. les articles de Wälchli 2006 distribués) les adpositions

et/ou marques casuelles qui accompagnent un nom pour en faire du point de vue syntaxique un

complément de lieu et du point de vue sémantique un site.

Dans cette section, il s’agira de considérer le système d’adpositions de trois points de vue :

morphologique (point 1 ci-dessous), sémantique (2) et syntaxique (3), et y ajouter ensuite une

dimension historique (4) dans la mesure du possible.

Cristiana PAPAHAGI juin 2006

2

1. point de vue morphologique

Plusieurs types d’organisation des adnominaux ont été retenus suite au questionnaire « jusque ». Il

s’agit donc d’encadrer votre langue dans l’un des types suivants ou, le cas échéant, de signaler si

votre langue se comporte différemment. Je rappelle que seuls sont pris en compte les adnominaux

qui ont ou peuvent avoir un sens spatial.

1.1. langues à système adpositionnel uniquement (i.e. sans cas, ou sans cas à valeur sémantique :

dans ces langues, seules des adpositions peuvent introduire un complément de lieu) :

a. système adpositionnel réduit :

- à une seule adposition simple et plusieurs constructions complexes (locutions)

Ex : cas du tagalog : adposition simple : sa,

constructions complexes : sa ilalim ‘dessous’, sa gitna ‘entre’, etc.

- à 3-5 adpositions simples et plusieurs constructions complexes/ dérivées :

Ex : cas du birman : adpositions simples : ka’ ablatif, ko direction, mha statique ;

adpositions dérivées : be? ‘côté’, the? ‘intérieur’ ;

adpositions complexes : ka’-ne ablatif+ ‘endroit’, ?a-thi’ ‘jusque’

b. système adpositionnel développé : langues qui possèdent plus de 5 adpositions simples, des

adpositions composées et des constructions complexes : cas des langues romanes (exemple : en

roumain on a 12 prépositions simples spatiales, 8 prépositions composées et une liste ouverte

de locutions). Dans ce cas :

- adpositions simples (monosyllabiques) : donner la liste

- adpositions composées de deux (ou trois) adpositions simples : donner la liste et

signaler si la composition est figée (lexicalisée) ou encore analysable pour le locuteur :

Ex: en roumain on a d’un côté des composés comme dintre < de + între (de+entre) qui est analysable

(comme en français d’entre) et d’un autre côté des composés inanalysables comme deasupra <

de+ad+supra (de+à+dessus = au-dessus de).

- locutions : donnez quelques exemples si la liste est ouverte, éventuellement organisés

selon le type de construction (voir Annexe pour un exemple). Précisez éventuellement

leur origine, si elle est connue, p.ex. en roumain locution în spatele ‘dans le dos de’

provient d’un nom de partie du corps/objet (le dos) plus préposition ‘dans’.

1.2. langues à système casuel uniquement : il s’agit de langues où le complément de lieu est marqué

par un ou plusieurs cas spécifiques, sans adpositions. Pour l’instant, on n’a pas eu de langue dans

cette situation.

1.3. langues à système complexe casuel et adpositionnel : langues qui possèdent des adpositions

simples et complexes qui se combinent avec des cas à valeur spatiale et éventuellement avec

d’autres éléments.

Ex : Cas de l’allemand qui possède un grand nombre d’adpositions simples, dont une partie se combinent avec

Accusatif ou Datif (en alternance significative : accusatif de la direction vs. datif de l’état). Par ailleurs, ces

adpositions apparaissent aussi comme des préfixes verbaux, seules ou combinées avec des directionnels.

Cristiana PAPAHAGI juin 2006

3

Question annexe : Prière de signaler si un adnominal peut également avoir d’autres emplois

(comme préfixe verbal, adverbe, etc.), pour qu’il soit pris en compte dans les questionnaires qui

porteront sur la zone verbale.

Question annexe : Si votre langue se trouve dans la situation 1.3, prière également de signaler le

rapport qui existe entre cas et adposition. Idéalement, il paraît y avoir deux possibilités

seulement :

a. les cas expriment des relations de base (état/déplacement, séparation/contact, etc.) et les

adpositions affinent ces relations. Il s’agit alors d’un cas de distribution sémantique des

informations état/mouvement (et son orientation) sur le cas et forme du site sur l’adposition

Ex : en latin, le cas ablatif exprime la source d’un mouvement, seul ou avec des

adpositions : ex + Abl. note la sortie d’une intériorité, alors que ab + Abl. note la perte

d’un contact, le départ ; ex et ab précisent donc la relation exprimée par le cas seul).

b. les cas expriment divers types de relations et de sites. C’est donc un cas de conflation

sémantique entre information état/mouvement et forme du site.

Ex : en hongrois, un cas spatial exprime l’idée de but, de source ou d’état et une forme

grossière de site (intériorité, surface, contact) : -ba/-be illatif, -bol/-böl élatif, etc. Les

adpositions ( ?) hongroises expriment, elles, des relations complexes comme près de,

devant, etc.

2. point de vue sémantique

2.1. Le but est de voir quelle est la distribution des adnominaux (adpositions simples et

complexes, cas) entre éléments statiques, dynamiques (qui expriment la trajectoire) ou neutres

Ex : le français n’a pas de préposition statique, il a des prépositions dynamiques (de, vers, jusqu’à...) et des

prépositions neutres, ie qui sont soit dynamiques soit statiques selon le contexte, et notamment selon le verbe :

à, en, dans, sur... :

statiques dynamiques neutres

- de, depuis, dès, à partir de à

par, parmi, à travers en, dans

le long de sur/sous

vers, en direction de devant/derrière

jusque+à, en, dans... etc.

2.2 Les points de la trajectoire :

Voir ci-dessous la granularité « idéale » des points de la trajectoire présentée lors de la séance d’avril,

avec exemple du français :

Question : veuillez remplir le tableau avec les adnominaux de votre langue :

Cristiana PAPAHAGI juin 2006

4

Ex : Granularité sémantique (3x3) Ex français

simple composé

final vers en direction de

pour

par rapport initial - de la direction de

à un repère

médian - -

initial de -

Traj. par rapport final (à, en, dans, sur...) (au-dessus de...)

à un site

médian (par) à travers

initial depuis à partir de

combinée final - jusque+à, en...

avec un site

médian - -

Les paranthèses signalent que l’élément n’est pas spécifique. Si tel est le cas dans votre langue, prière

de le préciser.

Nota : voir le Lexique dans l’Annexe pour la notion de « repère »

3. point de vue syntaxique

Cette section vise à relever le fonctionnement syntaxique des adnominaux par rapport au mot

déterminé et de là, à répondre à la question suivante : est-ce qu’il y a une différence de

fonctionnement syntaxique entre les adnominaux qui expriment la trajectoire et les autres,

statiques ou neutres ?

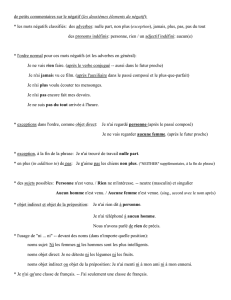

Ex. dans les langues romanes : A la suite de Ruwet (1968) et à partir des résultats du premier

questionnaire, j’ai proposé la distinction suivante : les adnominaux neutres ou statiques sont des

éléments primaires, dont le rôle est de construire un site (i.e. ils donnent une forme conceptuelle

à un objet) ; dans les termes de Ruwet, toute adposition neutre (dans, sur, sous, en...) est

réductible à à + une forme d’objet. Par contre, les adnominaux qui expriment la trajectoire sont

des éléments secondaires, qui s’appliquent sur un site déjà construit, explicitement (comme en

roumain : de la scoalã ‘de à école’) ou implicitement (comme en français : de [*à ] l’école).

Cette différence entre les adnominaux neutres/statiques et dynamiques est visible surtout dans la

combinaison avec les adverbes de lieu (substituts ou non) et parfois avec les noms de

Cristiana PAPAHAGI juin 2006

5

localisation : ici remplace un Gprép comme dans ma chambre, sur la table et il contient donc

conceptuellement une adposition statique. En conséquence, ici ne peut pas être accompagné

d’une adposition *dans ici, *sur ici, sauf par une adposition qui exprime la trajectoire : d’ici, par

ici, jusqu’ici.

Plusieurs types de mots déterminés ont été pris en compte :

a. un nom d’objet comme table, arbre, etc. Dans ce cas, les adnominaux spatiaux le

déterminent-ils directement ou non ? Tous ou certains seulement ?

Ex : en roumain, toute préposition neutre peut accompagner un tel nom : pe masã ‘sur la table’, sub

masã ‘sous la table’, la masã ‘à table’, mais les prépositions initiale, médiane et finale doivent être

suivies d’une préposition neutre : de pe masã ‘de sur la table = de la table’ et non pas *de masã ‘de la

table’.

Question annexe: Si plusieurs adnominaux déterminent un seul nom, prière de préciser si

cette situation est obligatoire (comme en roumain) ou seulement possible (comme en français

de sous la table). On considère également comme deux adnominaux une adposition et un cas

comme en allemand auf dem Tisch ‘sur la[D] table’, si le cas a un sens spatial.

b. des lieux comme Paris, maison (chez soi), terre, etc.

Ex : Dans certaines langues, comme le latin, certains lieux sont considérés comme

typiques (Roma ‘Rome, la ville’, rus ‘à la campagne’, domus ‘à la maison’, etc.). Ces

noms peuvent avoir un comportement distinct de a. en ceci qu’ils ne nécessitent pas de

préposition ; ils sont toujours interprétés comme un lieu. Par contre, ils prennent toujours

un cas pour signaler leur position sur la trajectoire : eo rus, eo Romam ‘je vais à la

campagne, je vais à Rome’ avec accusatif de la direction.

Question: Dans votre langue, existe-t-il des noms qui nécessitent soit moins de

détermination spatiale que les autres noms (comme en latin) soit pas du tout de

détermination (i.e. ni cas, ni adposition) pour fonctionner comme des compléments de

lieu ?

c. des noms de localisation qui désignent des Régions (voir annexe) : le devant,

l’intérieur, le long. Ils possèdent certaines des caractéristiques d’un nom (par exemple,

dans les langues IE, ils prennent un complément du nom comme tout autre nom : le dessus

de la table = le fils de mon père), mais pas toujours toutes les caractéristiques (par

exemple, en roumain un tel nom ne peut pas apparaître en fonction sujet ou objet, mais en

français si : le dessus de la table est sale). Ces noms sont la principale source de création

d’adpositions (par grammaticalisation).

Question : Pour mesurer leur degré de grammaticalisation : est-ce que des noms comme

la surface, l’intérieur, le bord, etc. doivent prendre une adposition ou un cas spatial pour

fonctionner comme complément de lieu ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%