turquie - Geographica

1

TURQUIE

Article écrit par Ali KAZANCIGIL, Robert MANTRAN, Xavier de PLANHOL

Xavier de PLANHOL,

Ali KAZANCIGIL

La Turquie (779 452 kilomètres carrés) résulte du repli, sur la péninsule anatolienne et une partie de la Thrace, des populations

formant la nationalité turque après la dislocation de l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale. Ces pays étaient déjà le

centre de gravité de la population turque, mais celle-ci a été renforcée par le retour de nombreux réfugiés des Balkans et de Grèce,

tandis que l'extermination de la population arménienne lors de la guerre de 1914-1918 et le départ de la quasi-totalité de la population

grecque lors des échanges consécutifs à la guerre de 1921-1923 venaient assurer la prépondérance écrasante de la population

musulmane, qui comprend encore une forte minorité kurde (6,2 % de la population en 1982) dans le Sud-Est. La fixation de la nouvelle

capitale à Ankara, au cœur de l'Anatolie, au détriment d'Istanbul, a été la manifestation la plus spectaculaire de cette nouvelle structure

territoriale et de cette homogénéité nationale accrue. Relativement sous-peuplée il y a un demi-siècle, l'Anatolie a pu fournir l'espace

suffisant pour absorber une population en croissance rapide (56 969 109 habitants au recensement de 1990 contre environ 14 millions

en 1927). Mais cette extension de l'occupation du sol s'est faite essentiellement dans les régions arides du plateau ou dans les vallées

montagneuses, entraînant un développement de l'agriculture céréalière vivrière dont les rendements restent aléatoires ; le

rétrécissement de la marge d'espace disponible rend nécessaire une intensification des méthodes de culture dans une économie qui

reste principalement agricole.

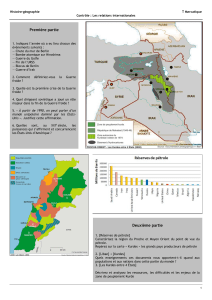

Turquie

Carte politique de la Turquie

Turquie

Turquie (1793 ; modif. 1844, off. 1936). Le croissant et l'étoile à cinq branches, symboles constants de l'islam,

figurent en blanc sur le champ rouge du drapeau turc, créé en 1793 par le sultan Selim III (mais l'étoile n'a été

ajoutée qu'en 1844). Toutefois, si l'on en croit diverses légendes, ces astres étaient honorés ici bien …

Xavier de PLANHOL

Le destin historique de la Turquie a toujours été influencé par sa situation géographique à la jonction des Balkans et du Moyen-Orient.

Aux xixe et xxe siècles, son importance stratégique a constamment attiré sur elle l'attention encombrante des grandes puissances qui

dominaient le système interétatique. Élément clé de la stratégie occidentale, longeant le flanc méridional de l'U.R.S.S. et entourée à

l'est et au sud de l'Iran, de l'Irak et de la Syrie, à l'ouest de la Grèce et de la Bulgarie, l'Anatolie s'étire comme un trait d'union entre

deux civilisations – l'Islam et la Chrétienté – et deux systèmes socio-économiques – le capitalisme et le socialisme. Écartelée entre son

passé impérial et la volonté de ses élites de l'intégrer à l'Europe occidentale, elle a toujours éprouvé des difficultés à surmonter ses

contradictions, dont celles d'ordre culturel ne sont pas les moindres.

La création, en 1923, par la révolution kémaliste, d'un État-nation républicain a fourni un cadre politique et institutionnel propice au

développement de la société turque. Cependant, les difficultés et les contradictions ne manquent pas, qui rendent aléatoires les efforts

de progrès et de développement. La dépendance économique et politique dans laquelle se trouve la Turquie vis-à-vis de l'Occident ne

2

lui permet pas de mener une politique autocentrée. Les inégalités sociales constituent un frein au développement économique et

créent des tensions entre les classes sociales et des blocages dans le système politique. Les institutions politiques n'ont pas toujours

pu s'adapter à l'évolution de la société civile, à l'essor du secteur privé, parallèlement à l'économie étatisée, à l'éclosion de

mouvements sociaux et au pluralisme idéologique, qui ont donné à la Turquie une configuration structurellement, fonctionnellement et

idéologiquement plus éclatée et différenciée. Ainsi, les déséquilibres économiques, politiques, sociaux et culturels débouchèrent-ils

périodiquement sur des crises profondes et l'interruption du processus démocratique, comme ce fut le cas en 1960, 1971 et 1980.

Une des manifestations de cette crise a été le terrorisme, qui a trouvé des soutiens à l'intérieur comme à l'extérieur et qui a failli

déstabiliser la Turquie à la fin des années soixante-dix. La violence politique opposant l'extrême gauche et l'extrême droite, mais

essentiellement alimentée par cette dernière, a trouvé des appuis au sein de l'État, de l'armée et de certains milieux d'affaires. Elle a

été aggravée par la radicalisation des mouvements nationalistes kurdes, dont une partie s'est lancée, au début des années quatre-

vingt, dans une guérilla sanglante qui a fait de nombreuses victimes dans le Sud-Est anatolien.

Ancrée à l'Occident, membre de l'Alliance atlantique, qui la considère comme une pièce stratégique importante située sur les marches

orientales de l'Europe, la Turquie n'en rencontre pas moins une certaine indifférence, voire une froideur, des organisations politiques,

économiques et financières de l'Occident, vis-à-vis de ses difficultés économiques ou ses problèmes de politique extérieure.

Cependant, les efforts de démocratisation progressive qu'elle a entrepris depuis le milieu des années quatre-vingt, accompagnés de

politiques visant à assainir l'économie, ont contribué à améliorer son crédit auprès de ses alliés européens. Le gouvernement d'Ankara

accorde désormais la priorité absolue à l'intégration de la Turquie dans la Communauté économique européenne. Il a officiellement

posé sa candidature en avril 1987, pour devenir le treizième membre de la C.E.E. et toute sa politique étrangère est guidée par cet

objectif, même si la coopération politique et économique qu'il a développée avec les pays socialistes et le Tiers Monde, en particulier

avec les pays islamiques, continue de retenir son attention. La priorité accordée à l'objectif de faire de la Turquie un pays européen à

part entière n'empêche donc pas les dirigeants turcs de poursuivre une diversification des relations extérieures, conformément à la

situation géographique et à la vocation historique de leur pays.

Ali KAZANCIGIL

Conditions naturelles et mise en valeur

Milieux naturels et conditions historiques

La vie de la Turquie est dominée par le contraste entre le haut plateau d'Anatolie et d'Arménie, subaride et presque complètement

déboisé, où règne un climat continental à hiver rigoureux, et les bourrelets montagneux périphériques (Taurus au sud, chaînes

Pontiques au nord), fortement arrosés et encore largement forestiers, qui dominent des franges littorales de climat subtropical à hiver

tiède, favorable aux cultures arbustives. Le même contraste est reproduit à une échelle moindre dans la partie européenne du pays,

entre la steppe intérieure thrace et ses bordures de montagnes et collines. La péninsule steppique s'entoure d'une ceinture de forêts et

de vergers. Sur le haut plateau lui-même, le relèvement général de la surface de base, qui passe de 800 ou 1 000 mètres en Anatolie

occidentale et centrale à plus de 2 000 mètres à l'Est et au Nord-Est, crée dans cette dernière région des conditions climatiques

hivernales encore plus sévères, tout en entraînant une augmentation de la pluviosité (sous forme de pluies continentales d'été propices

à la végétation) ; les parties les plus sèches du pays se situent au centre de la péninsule, sans d'ailleurs que la pluviosité y descende

jamais au-dessous de 200 millimètres annuels, ce qui permet partout la culture pluviale des céréales.

En fait, ces oppositions régionales naturelles sont loin de se refléter directement dans la répartition géographique de la population et

des activités. À la suite des invasions turques (fin du xie s.), la plus grande partie de la péninsule fut livrée pour des siècles au parcours

des nomades, qui trouvaient dans les massifs montagneux leurs pâturages d'été et hivernèrent longtemps dans les basses plaines

égéennes et méditerranéennes, vouées à une régression quasi totale. La continuité de l'occupation du sol ne fut assurée qu'en un petit

nombre de foyers privilégiés : oasis urbaines sur le plateau, vallées arméniennes de l'Anti-Taurus ou grecques de Cappadoce et

surtout frange côtière est-pontique. La végétation forestière épaisse qui recouvrait cette dernière ainsi qu'un climat humide la rendaient

3

impénétrable aux nomades de la steppe et à leurs chameaux ; elle trouva son expression politique dans la résistance de l'empire de

Trébizonde jusqu'en 1461 et, exempte de dévastations, vit se maintenir et se développer une concentration de population rurale qui

reste la plus importante du pays, groupant plus de trois millions de paysans sur cet étroit versant littoral, entre le Yeşil Irmak et la

frontière soviétique. Mais ailleurs le repeuplement des plaines fut lent. Amorcé dès le xviiie siècle sur la façade égéenne autour des

ports en relation avec l'Europe, il ne s'accéléra guère que dans la seconde moitié du xixe siècle et au xxe siècle, sur la façade

méditerranéenne, en Pamphylie et en Cilicie. C'est la pression démographique contemporaine seule qui fait remonter la limite de

l'habitat permanent, restée jusqu'alors très basse sur le flanc des montagnes livrées aux nomades, et qui a conduit peu à peu, au

cours de la première moitié du xxe siècle, à transformer en villages fixes les établissements pastoraux d'été éparpillés dans la steppe

centre-anatolienne autour des rares noyaux permanents. À côté des nomades progressivement sédentarisés, un élément capital dans

ce repeuplement a été constitué par les muhacir (mouhadjir), réfugiés arrivés depuis deux siècles en liaison avec le recul de la

puissance ottomane dans les Balkans et avec la conquête russe des pays musulmans de Crimée, du Caucase et d'Asie centrale (en

dernier lieu, 460 000 en provenance de Grèce et des Balkans de 1921 à 1928, et encore 155 000 de Bulgarie au cours de l'hiver 1950-

1951). Leur nombre total peut être évalué à trois millions, sans doute près du triple avec leurs descendants, soit environ le cinquième

de la population actuelle du pays. L'unité de ces réfugiés reposait non sur la langue mais sur la seule religion musulmane (il y a ainsi

notamment un nombre important de Crétois musulmans de dialecte grec et des Tcherkesses caucasiens). Se mêlant peu aux

autochtones mais insérés en communautés organisées dans la trame du peuplement préexistant, ils ont contribué de façon décisive à

remplir la carte encore bien vide de l'Anatolie du xixe siècle. Plus que des régions homogènes, le pays comporte ainsi une

extraordinaire mosaïque de villages, d'origine et de degré d'évolution très différents.

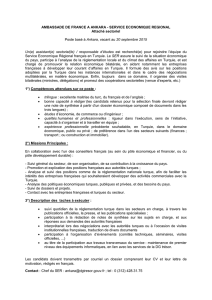

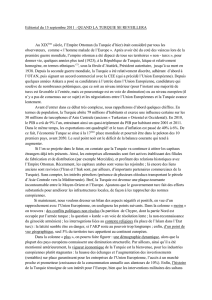

La Cappadoce

Le village de Üçhisar en hiver, dans la province de Cappadoce, au sud-est d'Ankara.

La vie rurale : caractères généraux

La paysannerie turque est encore extrêmement mobile. Si les vrais nomades ne sont plus guère aujourd'hui qu'une centaine de

milliers, principalement dans les grandes tribus kurdes de l'Anatolie du Sud-Est, des millions de paysans pratiquent encore un semi-

nomadisme montagnard sur des parcours de dizaines de kilomètres, ou une vie pastorale d'été sur les flancs des vallées et des petits

massifs du plateau. La filiation nomade plus ou moins lointaine de la grande majorité des paysans turcs est partout apparente, en

particulier dans la gamme omniprésente des formes d'habitations temporaires (tentes noires, yourtes de feutre ou véritables maisons

d'été).

Les répercussions en sont évidentes. L'agriculture turque, à l'opposé de l'agriculture savante des oasis iraniennes, est techniquement

très médiocre. La culture en terrasses est à peu près inconnue, dans un pays pourtant largement montagneux et ravagé par l'érosion

du sol. Les rotations enrichissantes, l'emploi d'engrais verts, les cultures fourragères sont très peu répandus. L'irrigation est peu

développée, et les terres qui en bénéficient ne couvrent approximativement que 6 % du sol cultivé, malgré des aménagements récents

des fleuves de la plaine cilicienne (Tarsus, Seyhan, Ceyhan). L'exploitation du sol reste essentiellement fondée sur la culture pluviale,

avec jachère biennale pacagée par le bétail.

Les conditions sociales sont plus favorables. La majorité des paysans turcs possèdent de longue date la terre qu'ils travaillent. La

grande propriété est cependant importante dans l'Anatolie orientale, ainsi que dans certaines plaines égéennes et méditerranéennes

4

(Pamphylie et Cilicie) et dans la steppe centrale où elle provient d'une reconquête récente du sol. Nettement parasitaire dans l'Est, elle

joue en revanche en Anatolie occidentale et centrale un rôle pilote du point de vue technique. C'est essentiellement dans le cadre de

ces grandes exploitations de l'Ouest et du Centre que s'est développée la mécanisation.

Agriculture céréalière du plateau et cultures spécialisées des marges

L'agriculture du plateau reste fondée essentiellement sur les céréales d'hiver, blé et orge (environ 16 et 4 millions de tonnes en 1968).

Le seigle et le millet s'y mêlent dans les hautes terres de Cappadoce et de l'Anatolie de l'Est. Cette production céréalière a connu un

important développement, ayant à peu près quintuplé pour le blé et doublé pour l'orge depuis la période antérieure à la Seconde

Guerre mondiale. Mais cette progression a été obtenue essentiellement par l'accroissement des surfaces cultivées, tandis que les

rendements restaient stables ou même parfois décroissaient en raison de la colonisation de terres de plus en plus arides. L'extrême

variabilité de la récolte, en liaison avec celle des pluies, fait peser une lourde hypothèque sur la balance économique du pays,

exportateur de céréales ou déficitaire selon les années. C'est seulement dans la région nord-ouest du plateau, où tombent des pluies

de printemps appréciables, que les cultures dérobées dans la jachère (légumineuses) prennent une certaine importance. Les cultures

industrielles y sont traditionnellement réduites : rose à parfum dans certains bassins pisidiens ; pavot à opium, caractéristique du

centre-ouest du plateau, dans la zone de transition du climat méditerranéen, mais que la difficulté de contrôler le trafic de drogue a

conduit à interdire depuis plusieurs années. Plus remarquable est une culture récente, celle de la betterave à sucre (en Thrace, dans la

région d'Eskisehir, autour du moyen Kizil Irmak et en haute Anatolie orientale) qui amorce, en rotation avec le blé, et avec l'apport

d'engrais chimiques, un système de culture beaucoup plus stable que la monoculture céréalière et qui paraît être la solution de l'avenir.

L'élevage extensif du petit bétail (55 millions de têtes, dont 3,5 millions de chèvres à poil fin, dites chèvres d'Angora), reste important

sur tout le plateau mais destructeur, et il devrait être reconverti sur des bases fourragères liées au développement de l'irrigation.

À cette agriculture céréalière du plateau s'opposent les cultures commerciales et de plantations pratiquées sur les marges

périphériques de climat subtropical. Elles n'y occupent pas d'ailleurs, et loin de là, la totalité du sol. Les céréales couvrent encore de 60

à 70 % de la terre cultivée dans ces régions littorales : blé et orge dans les plaines égéennes et méditerranéennes ; maïs dans les

régions pontiques ; riz un peu partout. Quant à la distribution géographique des cultures spéculatives, elle s'est faite en fonction de

facteurs humains, en liaison avec les étapes historiques de la mise en valeur des plaines basses et de la pénétration du commerce

européen depuis la fin du xviiie siècle. Les cultures arbustives méditerranéennes traditionnelles, olivier et figuier, sont essentiellement

concentrées sur la façade égéenne, la plus anciennement ouverte aux marchés extérieurs. C'est également là, notamment sur les

côtes thraces, que se trouve le grand domaine de la vigne, qui produit surtout des raisins frais et secs mais également du vin ; depuis

le départ des Grecs, la vinification est un monopole d'État. La vigne déborde aussi largement sur le plateau, dans les anciennes

régions chrétiennes (Cappadoce, Anti-Taurus). En outre, le tabac provient, pour plus de la moitié, de la région de Smyrne, pour un

quart, des bassins de la région de la mer de Marmara (plaine de Brousse) et, pour le reste, de la région de Samsun (deltas du Kizil

Irmak et du Yeşil Irmak) sur la mer Noire. Dans l'est de la façade pontique enfin, d'Ordu à Giresun et à Trébizonde, de grandes

plantations de noisetiers ont été peu à peu créées dès la seconde moitié du xixe siècle ; la Turquie est, en effet, le premier producteur

mondial de noisettes, fruits que favorise, sous ce climat humide qui rend difficile le séchage, leur conservation en coques. Une

deuxième série de cultures, de développement plus récent, correspond à la volonté d'utiliser les possibilités climatiques particulières de

ces franges subtropicales : le coton, dont l'essor remonte aux années quarante, dans les plaines cilicienne et pamphylienne plus que

sur la façade égéenne où la place était déjà prise ; les agrumes sur les côtes méditerranéennes ; le bananier à l'extrême sud de la

courbe de celles-ci ; depuis 1935, enfin, le théier, sur la côte pontique de Trébizonde à la frontière soviétique, qui est destiné à la

consommation nationale (le thé a supplanté aujourd'hui le café comme boisson populaire), et qui donne même lieu, depuis 1965, à une

exportation. Dans l'Anatolie subaride du Sud-Est, le pistachier a connu ces dernières décennies une expansion spectaculaire autour de

Gaziantep.

5

La vie urbaine

La Turquie reste un pays largement rural. Le mouvement d'urbanisation s'est cependant considérablement accéléré pendant les deux

dernières décennies. La population urbaine (agglomérations de plus de 10 000 habitants) a dépassé en 1982 la moitié de la population

totale, alors qu'elle n'en constituait que le quart en 1960. Cette croissance relative est avant tout le fait des grandes villes de plus de

100 000 habitants, la part des petites villes tendant plutôt à diminuer. Le réseau des villes principales est presque totalement antérieur,

dans ses origines, aux invasions turques, et les noms mêmes des cités se sont le plus souvent transmis à peine déformés depuis

l'Antiquité. Leur physionomie, marquée par le désordre du plan islamique et par l'invasion de maisons de type rural, n'en a cependant à

peu près rien gardé. La période contemporaine est responsable, d'autre part, du développement de la quasi-totalité des petites villes,

villages promus au rang de bourgades au cours du xixe siècle.

Istanbul (anciennement Constantinople et Byzance), capitale traditionnelle de l'Empire ottoman après avoir été celle de l'Empire romain

d'Orient, développée dans une situation exceptionnelle de métropole contrôlant le passage d'Europe en Asie, au contact du monde

méditerranéen et du monde pontique, a souffert après la Première Guerre mondiale de la perte de son rôle politique. Mais elle reste la

plus grande ville du pays, un port surtout importateur, le principal centre industriel (38 % des effectifs employés dans l'industrie) et le

plus grand centre culturel. La population, tombée à 690 000 habitants en 1927 contre plus d'un million au début du siècle, est remontée

à 6 620 241 habitants en 1990, et la ville attire des ruraux de tous les secteurs du pays (avec une prédominance traditionnelle des

régions pontiques). Ankara (2 559 471 habitants en 1990), modeste ville de 30 000 habitants avant la Première Guerre mondiale, siège

du Comité national turc pendant la guerre turco-grecque de 1921-1923, puis choisie comme capitale de la nouvelle république, a

connu une croissance beaucoup plus rapide ces dernières années, mais sans bases économiques notables autres que son rôle de

capitale administrative, ce qui se traduit par la prolifération de quartiers d'aspect semi-rural, sinon de bidonvilles, noyant un centre et

des lotissements de type européen qui ne doivent plus guère à la structure traditionnelle. On estime que ces habitats sommaires

groupent aujourd'hui près des deux tiers de la population de l'agglomération. Izmir (Smyrne) reste le principal port d'exportation,

débouché des riches campagnes de la façade égéenne (population de 1 757 414 habitants en 1990).

Industrialisation et développement

L'industrialisation de la Turquie reste modeste, mais se développe régulièrement depuis un demi-siècle. Les bases énergétiques ne

sont pas négligeables. Un gisement charbonnier est exploité depuis 1848 dans la région de Zonguldak-Ereǧli sur la côte occidentale

de la mer Noire (de 4,5 à 5 millions de tonnes par an), et il existe de nombreux petits gisements de lignite (de 9 à 10 millions de tonnes

par an). La production de pétrole, en revanche, est désormais très insuffisante, et les petits gisements du piemont méridional du

Taurus oriental, au nord de la plate-forme syrienne, ne donnent que de 3 à 4 millions de tonnes par an, soit moins du quart de la

consommation du pays. Les grandes raffineries d'Ataş près de Mersin sur la côte cilicienne, d'Ipraş sur la Marmara près d'Ịzmit, et d'Ali

Aǧa au nord de Smyrne utilisent essentiellement du brut importé, notamment d'Irak par l'oléoduc qui aboutit à Payas près d'Ịskenderun

dans le golfe de Cilicie. La production d'électricité n'atteint encore que 15 millions de kilowatts-heures, bien que le potentiel

hydroélectrique soit considérable (on l'estime à près de 74 milliards de kWh annuels en 1993) et que le développement des

aménagements hydrauliques ait été largement amorcé depuis un quart de siècle, avec notamment la construction du grand barrage de

Keban sur l'Euphrate (retenue de 30 km3, capacité de 1 240 MW), entré en fonctionnement en 1974. Le bois (aux dépens des forêts

qui se dégradent rapidement) et, sur le plateau central comme dans la haute Anatolie de l'Est, les déjections séchées du bétail

constituent encore un élément essentiel du bilan énergétique et calorifique. Un élément positif est constitué par une infrastructure

ferroviaire relativement dense (réseau de plus de 8 000 kilomètres), et le réseau routier, longtemps très médiocre, s'est beaucoup

amélioré depuis deux décennies.

Parmi les ressources minières, de nombreux gisements de chrome (Güleman dans l'Est, région de Fethiye dans le Sud-Ouest) et de

cuivre (Ergani dans l'Est, avec raffinerie, Samsun sur la côte de la mer Noire) alimentent l'exportation. Les gisements de fer de Divriǧi,

au sud-est de Sivas (2,5 millions de tonnes de minerai par an), ont permis le développement d'une sidérurgie dont le premier centre

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

1

/

107

100%