télécharger - Cours-univ

1

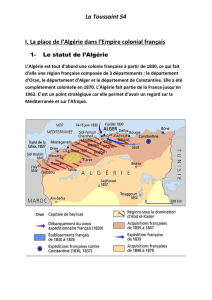

LA GUERRE D'ALGERIE

Prologue (1945-1947) :

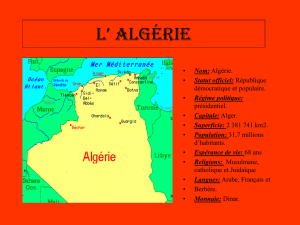

La proximité des côtes languedociennes et provençales, l'importance des intérêts français, la présence

d'une importante colonie (près d'un million de personnes d'origine chrétienne ou juive, et de statut civil

français pour environ 8 millions et demi de musulmans en 1954), ont habitué à considérer l'Algérie comme

indissolublement liée à l'avenir de la Métropole. Cette satisfaction n'est pas de mise. Elle oublie la violence

et les difficultés d'une conquête vieille de moins d'un siècle. Elle ignore totalement les aspirations des élites

musulmanes, à peu près totalement écartées des responsabilités, en particulier par les dispositions qui lient

l'octroi de l'intégralité des droits civiques à la renonciation au statut personnel musulman. Elle méconnaît

la misère et l'éloignement de la masse des paysans algériens. Elle sous-estime la force des sentiments

identitaires qui amène, en particulier, l'immense majorité à rejeter le statut personnel français comme une

apostasie, sans doute culturelle et nationale autant que religieuse, sentiments que ne suffisent pas à dissiper

les contacts amicaux que, malgré tout, ont pu entretenir des éléments privilégiés des différentes

communautés. Dans l'entre-deux guerres sont apparus les principaux mouvements de remise en cause : les

modérés de Ferhat Abbas, d'abord tentés vers l'assimilation, mais qui, déçus par l'absence de réformes

évoluent de plus en plus vers la conception d'une certaine autonomie ; les Ulema du cheikh Ben Badis,

religieux qui revendiquent moins l'indépendance que la reconnaissance de la personnalité arabo-

musulmane d'une nation algérienne différente de la nation française ; les radicaux de Messali Hadj (Étoile

nord-africaine, puis Parti du peuple algérien ou P.P.A.) partisans d'une indépendance immédiate.

La guerre précipite l'évolution : l'effondrement de mai 1940, l'épisode de Mers El-Kebir, la défaite de

Vichy en Syrie et au Liban et son occupation par les Britanniques, l'apparition des armées américaines au

Maghreb, sont, en dépit des efforts des Français libres, puis de l'armée d'Afrique, autant de témoignages

cruels d'une déchéance française qui peut paraître sans remède. Si les espoirs nourris par certains

nationalistes de voir balayé l'ordre colonial d'avant-guerre par une victoire des troupes de l'Axe disparaît

dès 1943, les proclamations des vainqueurs semblent autoriser des perspectives encourageantes pour la

majorité d'entre eux. Dans les derniers mois de la guerre, beaucoup de Maghrébins espèrent que la

Conférence de San Francisco, destinée à établir la Charte de la future organisation (mai 1945) proclamera

leur droit à l'indépendance. D'autres font plutôt confiance à la Ligue arabe, fondée au Caire le 22 mars

1945, et à laquelle l'émancipation des pays arabes tiendra longtemps lieu de programme.

Les revendications des Algériens sont résumées dans un texte essentiel, l'Algérie devant le conflit mondial.

Manifeste du Peuple algérien (12 janvier 1943), qui réclame une constitution propre, impliquant l'égalité

complète des Européens et des musulmans, mais aussi une réforme agraire, et la reconnaissance de l'arabe

comme langue officielle. Élaboré par Ferhat Abbas, ce texte est complété, à l'initiative de Messali Hadj, par

un additif (Projet de réformes faisant suite au Manifeste du Peuple algérien) qui fait allusion à la « nation

2

algérienne », et exige que la future constitution soit, non pas octroyée, mais élaborée par une assemblée

constituante. A ces demandes, le Comité français de libération du général de Gaulle répond par le statut du

7 mars 1944, qui reprend des dispositions envisagées, mais non appliquées, par le Front populaire de 1936

(projet Blum-Viollette), en accordant en particulier à 70.000 musulmans la citoyenneté et l'accession au

collège électoral des citoyens français (dit « premier collège ») sans modification de leur statut personnel,

promesse étant faite aux autres d'une évolution identique dans un délai rapproché.

Ces mesures, très critiquées par les milieux français, paraissent très insuffisantes aux nationalistes, mais leur

refus n'entame pas la détermination du gouvernement, décidé à ne pas engager d'autres réformes avant la

fin du conflit. Autant que l'absence d'initiatives politiques, les Algériens musulmans souffrent de cinq ans

de famine, d'autant plus mal acceptées, comme le fera observer Albert Camus, qu'elle se sont

accompagnées de discrimination en matière de rationnement. Alors que la France célèbre la capitulation

allemande, les événements de mai 1945 manifestent la gravité des tensions accumulées. A l'initiative des

militants nationalistes, des manifestations sont organisées à l'occasion de la fête de la victoire. Mais

l'initiative leur échappe. De véritables émeutes enflamment le Constantinois. La grande peur des Français

d'Algérie, aussi vieille que la colonisation, se réveille à la description de la mise à mort d'une centaine

d'entre eux, massacrés dans les rues des villes (Sétif, Guelma), ou dans leurs fermes isolées.

La réaction répression française est d'autant plus brutale que les autorités ne peuvent compter que sur des

effectifs réduits. Elle fait au moins 1.500 victimes. Il n'est pas question, pour les Français, d'accepter de

voir se disloquer un empire dont le rôle a été si important dans le redressement survenu depuis 1940, alors

que, depuis septembre 1945, les troupes du général Leclerc reprennent pied en Indochine. Déjà peu

attentive aux changements avant 1939, détournée par l'occupation, puis la Libération, et désormais par les

soucis de la Reconstruction, des problèmes d'outre-mer, l'opinion est d'abord profondément ignorante des

difficultés qui peuvent s'y manifester. Pour ceux qui peuvent en avoir connaissance, la tentation est aisée

d'attribuer ces difficultés à l'action exclusive de l'étranger : britannique, avec quelque fondement pour ce

qui concerne le Levant ; voire nazi, comme le proclame, de façon peu crédible, le parti communiste au

lendemain des émeutes de Sétif. Il est difficile de concilier avec la revendication d'indépendance l'image,

toute récente, du loyalisme des populations et surtout des soldats musulmans.

Nouvelles occasions perdues (1945-1954) :

En dépit du lourd passif que constituent les événements de 1945, tous les chemins d'une évolution ne

sont pas fermés. Des représentants (dont 13 Algériens musulmans) sont appelés à siéger dans l' Assemblée

constituante élue en octobre 1945. La majorité des constituants n'est pas a priori hostile à des réformes.

Une amnistie est votée, les prisonniers politiques libérés. La loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946 confère la

qualité de citoyens à tous les ressortissants des territoires d'outre-mer (Algérie comprise). Les péripéties de

3

la vie politique française (départ du général de Gaulle, élaboration difficile d'une constitution) amènent le

vote, par la première Assemblée nationale de la IVème république, du statut de septembre 1947. Ce texte est

à la fois généreux dans ses principes proclamation de l'égalité effective de tous les Algériens, en particulier

dans l'accession aux emplois) et timide dans ses dispositions (maintien de l'expression « groupe de

départements français », maintien du système du double collège). Il n'est pas cependant dénué de

potentialités, puisqu'il remplace les vieilles Délégations financières, symbole du système colonial, par une

Assemblée algérienne dotée de vastes pouvoirs en matière de réformes, promet une réorganisation des

institutions municipales, reconnaît la place de la langue arabe.

Mais, dans les années suivantes, l'immobilisme domine les gouvernements, préoccupés par les tâches de la

reconstruction, la guerre froide, le conflit indochinois, et affaiblis au surplus par une instabilité chronique.

En Afrique du nord, ils cherchent avant tout à maintenir l'ordre français, en imposant aux deux

protectorats de Tunisie et du Maroc, tentés par la récupération de leur totale souveraineté, des liens

indissolubles avec la France. Ces efforts, marqués par la déposition du roi Mohammed V et son

remplacement par Ben Arafa (1953), et la lutte contre le néo-destour de Bourguiba, aboutissent au début

de 1954 à une agitation qui menace de tourner à la guérilla (dans les campagnes tunisiennes, le sud en

particulier, apparaissent les premiers maquis dont les combattants sont désignés par les Français du vieux

mot de fellaghas, littéralement coupeurs de routes.) Le calme de l'Algérie contraste alors avec les troubles de

ses deux voisins. Les positions françaises paraissent même avoir été renforcées. Les « départements

français d’Algérie » ont été inclus en 1949 dans la zone couverte par le pacte de l'Atlantique nord, ce qui

constitue une reconnaissance de légitimité de la part des Américains. L'organisation spéciale (O.S.) mise

sur pied en 1947 par un congrès du M.T.L.D. (Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques,

qui a succédé au P.P.A. dissous) pour préparer la lutte armée est démantelée par la police française au

printemps de 1950 après quelques coups de main audacieux comme le hold-up de la poste d'Oran sous la

direction d'Aït Ahmed. Toutes les élections donnent aux candidats patronnés par le gouvernement général

des majorités confortables.

Mais ce repos est largement trompeur. Les événements de Tunisie et du Maroc sont connus et

commentés, d'autant plus que les contacts entre militants maghrébins sont étroits. La représentativité des

élus indigènes est très faible, en raison des trucages électoraux pratiqués sous la responsabilité du

gouverneur, le socialiste Marcel-Edmond Naegelen. Les programmes ambitieux de développement

économique et social sont mis en veilleuse. Cette situation fait le jeu des attitudes extrémistes. Côté

français, des lobbies influents, dans lesquels pèsent lourdement les intérêts de l'agriculture et du

commerce, s'emploient à paralyser les velléités de réformes, en exploitant les inquiétudes des « Pieds-

Noirs. » Côté algérien, les partisans d'une guerre révolutionnaire soulignent les impasses d'une solution

électoraliste. Les défaites de l'armée française en Indochine les décident à passer à l'action.

4

Le déclenchement du conflit :

Les premiers « événements » en Algérie compromettent cependant les chances d'une évolution maîtrisée.

Dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre 1954, 70 attentats répartis sur l'ensemble du territoire algérien

font 8 morts, et d'importants dégâts matériels. Le 31 octobre, le (F.L.N.) fait connaître ses buts de guerre :

négociations immédiates avec les « porte-paroles autorisés » du peuple algérien, sur la base de la

reconnaissance de la souveraineté algérienne ; abrogation de tous les textes « faisant de l’Algérie une terre

française », au déni de « l’histoire, de la géographie, de la langue, de la religion et des mœurs du peuple

algérien ». Dans une proclamation du premier novembre, il appelle à la « restauration d’un État algérien

souverain, démocratique et social, dans le cadre des principes islamiques. »

L'événement, rétrospectivement considéré comme le point de départ d'une guerre de sept ans, crée peut

être alors une situation moins irrémédiable qu'il n'y paraît. Après la vague d'attentats, un certain calme s'est

rétabli. Il n'est pas totalement impossible d'espérer une accalmie comparable à celle que connaît, au même

moment, la Tunisie, où après l'engagement par le gouvernement de Pierre Mendès-France d'une politique

d'autonomie interne, les fellaghas commencent à rendre leurs armes. Les « chefs historiques » qui donnent

l'ordre d'insurrection en Algérie apparaissent à la fois comme des spécialistes de l'action clandestine (ce

sont pour la plupart d'anciens responsables de l'O.S.) et comme des militants déçus de l'incapacité de leur

parti (le M.T.L.D.) à surmonter la crise. Leur passage à l'action vise surtout à forcer les événements en

obligeant les Algériens à choisir leur camp, selon une stratégie révolutionnaire éprouvée ; il ne traduit pas

le mouvement irrésistible d'une majorité unanime sur les moyens, sinon sur le but final de l'indépendance.

Peut-être à ce moment encore, un train de réformes urgentes, accompagnées d'une répression mesurée,

pourrait éviter l'épreuve de force et consolider les espoirs des nationalistes modérés. Mais il conviendrait

d'agir très vite. Depuis juillet 1954, l'Égypte dispose, en la personne du colonel Nasser, porté à la tête de

l’État par l'éviction du général Néguib, d'un chef énergique, soucieux de faire de son pays le leader du

monde arabe, et de travailler à son unité et à son émancipation. L'anticolonialisme accède à une dignité

nouvelle avec la tenue de la conférence des pays afro-asiatiques de Bandoung (avril 1955), à laquelle ont

participé des délégués du Maghreb. Il faut aussi-et peut-être surtout- remarquer que l'appui des États-Unis

est appelé à se dérober de plus en plus : précisément en ce mois de juillet 1954 où Mendès-France tentait

de débloquer la situation au Maghreb, Washington poussait Londres et Le Caire à signer un accord

prévoyant l'évacuation de l'Égypte par les troupes britanniques, et se faisait concéder par la Libye

nouvellement indépendante l'utilisation de la base de Wheelus. Assurés d'une position solide en Afrique du

Nord, et ayant obtenu dès l'automne 1954 la création d'une armée allemande, qui a suivi le rejet du projet

de C.E.D. par l'Assemblée nationale française (30 août) les Américains ne sont pas en position de

demandeurs.

5

Mais peu de Français sont prêts à accepter des révisions déchirantes. Le programme du F.L.N. est trop

radical pour paraître acceptable, ses chefs trop peu, trop mal, ou trop défavorablement connus pour être

crédibles. Les adversaires de toute réformes (et notamment les représentants des Français d'Algérie),

effrayés par l'affirmation arabo-musulmane du programme des « terroristes », et ne sont rassurés ni par la

promesse de respecter les personnes et les biens « honnêtement acquis », ni par l'assurance qu'un traité

maintiendra certains liens avec la France. Les partisans de Mendès-France sont loin de rassembler une

majorité de militants anticolonialistes, comme suffirait à le prouver la présence, aux côtés de vieux

militants socialistes aussi indiscutablement engagés que le professeur Charles-André Julien, ou l'homme

politique Alain Savary, de grandes figures comme celles du général Catroux, du grand orientaliste Louis

Massignon ou d'Albert Camus, plus soucieux de défendre respectivement une certaine conception de la

France, du message chrétien ou de l'humanisme, et de travailler à l'émancipation politique des Algériens

dans un cadre français, que d'envisager l'indépendance. De leur côté, le président du conseil et ses

ministres souhaitent avant tout rénover l'ordre français et de le rendre compatible avec les aspirations des

peuples de l'Afrique du Nord et avec les idéaux républicains. Le Maghreb, et encore moins l'Algérie, ne

constituent pas des tâches prioritaires, en comparaison des questions de défense européenne, puis des

tentatives de réforme constitutionnelle. Il en va de même du personnel politique. Dans la coalition qui se

forme contre le gouvernement dès la fin de 1954, on trouve bien sûr des adversaires de ses projets

libéraux, réels ou redoutés, en Afrique du Nord, conduits par le leader radical René Mayer, mais aussi les

communistes et le M.R.P., hostiles, pour des raisons opposées, à sa politique européenne.

Ainsi le bilan est-il médiocre. Les premières réactions du gouvernement à la nouvelle de l'insurrection

algérienne (et en particulier celles du ministre de l’intérieur François Mitterrand) sont essentiellement

consacrées à la réaffirmation de la souveraineté française, et au refus de tout compromis avec les

« rebelles. » Des mesures répressives inadéquates (dissolution du M.T.L.D., arrestation de ses militants)

facilitent les ralliements au F.L.N. En Algérie, le gouverneur Jacques Soustelle, qui a pris ses fonctions avec

des intentions réformistes, en est aux premiers contacts lorsque Mendès-France est renversé (février 1955.)

L'accélération de l'histoire :

Les mois qui suivent ne marquent pas de changement notable dans la politique de Paris. Le gouvernement

Edgar Faure, sans doute autant pour éviter de heurter de front une opinion peu préparée aux changements

que par difficulté d'élaborer une politique, se garde d'afficher des intentions nettes. C'est seulement en juin

1955 que sont signées les conventions franco-tunisiennes qui établissent l'autonomie interne. Au Maroc, le

résident Gilbert Granval cherche à imaginer une solution qui permette d'écarter Ben Arafa sans recourir

au rappel de Mohammed V. Le programme engagé par Soustelle, encouragé par des conseillers plein de

générosité et d'imagination, comme le commandant Vincent Monteil et l'ethnologue Germaine Tillion, et

qui sera celui de ses successeurs, ne manque ni d'ambition ni de générosité. Guidé par l'idée d'intégration

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%