a. Nouvelle économie

Orga2004 E-Economie

1

INTRODUCTION :

À l’aube du troisième millénaire, les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus

complexe et changeant. Des marchés saturés, une compétitivité croissante des pays à faibles coûts

de production, une compétition accrue de la part des firmes multinationales, une plus grande

accessibilité au savoir, des clients plus exigeants et moins fidèles et des modifications au tissu

démographique sont autant de défis que doivent relever les entreprises modernes. De plus, la

complexité et la rapidité des changements, qu'ils soient d'ordre social, économique ou

technologique créent des conditions qui remettent en question les prémisses sur lesquelles la

plupart des organisations modernes ont été construites.

La nouvelle économie n’est pas si nouvelle. Elle se situe dans un mouvement long de

transformation de nos économies qui d’agricoles, puis industrielles, sont devenues surtout des

économie de services, et plus fondamentalement des économies de la connaissance et du savoir («

the knowledge based economy »). La dimension intellectuelle des activités économiques est de

plus en plus importante, y compris dans les activités les plus matérielles et pratiques. Les

ressources nécessaires à cette transformation augmentent fortement. Les activités de création et

d’acquisition de nouveaux savoirs, de recherche et de diffusion de nouveaux procédés, produits et

modes d’organisation deviennent essentielles. Les investissements dits intangibles en recherche-

développement et innovation, en éducation et en formation croissent plus rapidement que les

investissements tangibles traditionnels.

La « nouvelle économie », et c’est là sans doute ce qui la distingue surtout de l’ancienne

économie, résulte en fait de l’interaction forte entre le mouvement long de l’économie de la

connaissance et la révolution formidable des technologies de l’information et de la

communication (TIC), et notamment la rapidité sans doute sans précédent des progrès des

performances techniques des matériels et des logiciels informatiques.

Orga2004 E-Economie

2

I. L’ECONOMIE DE L’INFORMATION, RAPPEL HISTORIQUE :

Dans ses structures comme dans son contenu, l’information s’était insérée, durant la

deuxième partie du XXème siècle, dans de multiples réseaux qui la liaient déjà à l’économie.

Les progrès enregistrés, après la deuxième guerre mondiale, dans le domaine des

télécommunications, ont rendu possible la transmission instantanée de l’information et ont

permis à la communication d’apparaître comme un pivot des relations économiques

internationales.

En réalité, communication et information ont été, depuis longtemps, plus ou moins associées à la

production et au travail, mais la corrélation entre l’économie et la communication s’est renforcée,

de telle sorte que la communication est devenue un réel facteur de développement, en même

temps qu’une force économique prépondérante.

I. 1. Contribution tangible au développement :

La contribution au développement s’était traduite par trois aspects ; stimulation du

changement, élargissement des horizons et renforcement de la participation du citoyen à

l’effort commun du développement et de l’interdépendance économique.

a. Stimulation du changement :

L’effet des moyens d’information dans le processus général de la modernisation et du

développement économique et n’est plus à démontrer.

Il convient de reconnaître, toutefois, que dans les pays en développement, l’évolution

des moyens d’information s’était fait en marge des planifications nationales et n’était pas

intégrée, initialement, au processus du développement économique et social. La radio, qui était

un moyen de communication pour l’élite est devenu un véritable moyen de communication de

masse. Les dirigeants des nations en développement ont donc fini par prendre conscience de

l’immense rôle que peuvent jouer les médias. Les journaux, la radio,devaient décider de ce qu’il

convenait de savoir et de faire.

Ce rôle d’informer, consistait à attirer l’attention de la population sur la nécessité de

transformation et sur les méthodes et les moyens à employer pour les réaliser.

Cette constatation est importante, parce qu’on pouvait orienter l’intérêt collectif vers

un mode de comportement nouveau ou une pratique agricole originale. En attirant l’attention sur

ces problèmes, les moyens d’information pouvaient également fournir des thèmes de discussions.

S’ils le pouvaient, les dirigeants d’un pays en développement iraient de groupe en groupe, pour

suggérer des points de vue, des innovations à méditer ou à discuter. Ce contact direct a été

prolongé par les médias, car les dirigeants ne pouvaient pas visiter individuellement tous les

villages, ni prendre contact avec tous les groupes.

b. Élargissement des horizons :

Les membres d’une société traditionnelle qui prenaient contact pour la première fois avec les

moyens d’information, attribuaient à ces moyens, une vertu magique. Par cette crédibilité qu’ils

inspiraient, les médias pouvaient aider les populations des pays en développement à connaître le

mode de vie des peuples étrangers et, par conséquent, à voir leur propre vie sous un jour meilleur.

Ils constituent une force de libération parce qu’ils suppriment les barrières de la distance et de

l’isolement.

En effet, selon D. Learner, contrairement aux sociétés modernes, la société traditionnelle est «

non participante » : les hommes s’y groupent par familles, en communautés isolées les unes des

autres. En l’absence d’une division du travail campagneville, il ne se crée guère de besoins,

exigeant une interdépendance économique. Faute d’interdépendance, l’horizon de chacun est

limité au cadre local et les décisions ne concernent que des personnes connues. Il est donc

Orga2004 E-Economie

3

impossible d’avoir une « idéologie » nationale, permettant à des gens qui ne se connaissent pas,

d’aboutir à un « accord » commun. Par contre, la société moderne est « participante » parce

qu’elle est fondée sur « l’accord mutuel » ; ceux qui prennent des décisions personnelles sur des

questions d’intérêt public traduisent forcément la volonté d’une large majorité ; c’est cela même

qui assure la stabilité d’un gouvernement. Cette forme historique d’organisation sociale est

assurée par des gens qui ont fréquenté l’école, qui lisent les journaux, et qui sont censés avoir une

opinion sur les affaires publiques.

Ainsi, en rapprochant ce qui est éloigné et en rendant compréhensible ce qui est étranger, les

moyens d’information élargissent l’horizon du citoyen et facilitent le passage de la société

traditionnelle à la société moderne. Les moyens d’information peuvent élever le niveau de vie

dans les sociétés en développement, les libérer du fatalisme ou du conservatisme et les

encourager à améliorer leurs conditions de vie.

C’est dans ce cadre que l’on peut évoquer le rôle positif de la publicité, comme étant

un mode d’information et de développement économique.

En effet, la publicité utilisée à bon escient, peut contribuer à atteindre des objectifs

socio-économiques, tels que le développement de l’épargne et de l’investissement, le

planning familial ou l’achat d’engrais pour améliorer la production agricole.

I.2. Une nouvelle force économique :

Cette nouvelle force s’était manifestée à travers quatre expressions complémentaires :

- Une association de l’information à l’industrie,

- La parution de nouveaux métiers,

- Une grande rentabilité,

- Un large fossé entre Nord et Sud,

a. Association à l’industrie :

Pour le simple citoyen et pendant longtemps, le monde de l’information se limitait aux

journalistes. En effet, seules quelques vedettes du petit écran et animateurs de radio, et très peu de

chevaliers de la plume, parvenaient à se faire connaître du grand public.

L’immense majorité (secrétaires de rédaction, metteurs en page, correcteurs, monteurs,

techniciens de transmission…) demeuraient dans l’anonymat. Mais les activités de la

communication et de l’information s’associaient, déjà, à d’importantes industries qui

occupaient une grande place dans l’économie, qu’on évaluait par le nombre d’usines ou

des emplois et des besoins en capital.

Les composantes les plus répandues de l’industrie de la communication existait à plus ou moins

large échelle dans pratiquement tous les pays : Journaux, revues et maisons d’édition, sociétés de

radio et de télévision, agences de presse, entreprises de publicité et de relations publiques,

chaînes de distribution de documents imprimés, visuels et sonores pour les journaux,

conglomérats de diffusion par radio et par télévision, services d’information

gouvernementaux, banques de données, producteurs de logiciel, fabricants de matériel

technique, ainsi que les premières applications de l’informatique.

Il fallait souligner aussi, les rapports étroits de la communication avec d’importantes

branches de l’industrie comme l’imprimerie, la production de papiers journal et l’industrie

électronique qui fournit aux médias les photocomposeuses, l’équipement de diffusion par

radio et télévision, les postes de télévision et de radio, etc. Elle est, à son tour, liée à de

nombreuses autres branches du complexe industriel telles que la fabrication d’ordinateurs,

de fibres optiques, de rayons laser et de satellites.

Il convient de relever, en outre, que l’industrie de la communication comprenait déjà

ce qu’il est convenu d’appeler « l’industrie culturelle » qui reproduit ou transmet des

Orga2004 E-Economie

4

produits culturels ou des oeuvres culturelles et artistiques par des techniques industrielles.

Certains sont allés plus loin dans leur analyse : ils ont englobé dans la définition du

secteur de la communication, une grande partie de l’éducation et de la science, la médecine

préventive et une partie des services de l’administration publique.

En outre, de nombreuses activités des trois secteurs : primaire, secondaire et tertiaire

ont été considérées comme des « emplois de la communication », dans la mesure où de

nouvelles techniques de traitement des données commençaient à envahir progressivement

l’activité économique.

b- Nouveaux métiers :

Le domaine de la communication s’est avéré, depuis quelques temps, comme secteur

générateur d’un grand nombre de profession et de métiers. Depuis 1972, dans certains pays

fortement industrialisés, notamment les Etats-Unis et le Japon, le secteur de la communication-

information aurait créé plus d’emplois que les activités réunies des trois secteurs. Selon une étude

sur le développement de la société d’information aux USA, de Marc Uri Porat (qui donnait un

sens très large au concept de l’information), près de 50 % de la population active occupaient, en

1975, des emplois dans les différents domaines de la communication (contre 13% seulement au

début du siècle). Près de la moitié du PNB aux USA, provenait de la production, de la

transformation et de la distribution des biens et des services de l’information.. Pour M. Fowler10,

Président de la Commission Fédérale Américaine de la Communication, le pourcentage des

activités de l’information et de la communication dans la vie économique, en Amérique, qui était

de 2% en 1880, a pu excéder en 1980 (soit un siècle après) 66% de la production nationale

américaine.

Selon Williams Davidson, le total des activités américaines dans l’information, ne pouvait être

inférieur à 150 milliards de dollars, en 1983, et le pourcentage des industries de l’information

doit dépasser 40 % du total des activités industrielles aux Etats-Unis d’Amérique, à la fin du

XXème siècle. Cette tendance ne se manifeste pas uniquement aux USA, et certains chercheurs

supposaient que les activités de l’information et de la communication (avec un sens plus

restrictif) ont dépassé toutes autres activités dans les pays qui ont atteint un degré élevé

d’évolution technologique. En effet, et selon un expert arabe, M. Hassan Saab, le taux de ces

activités auraient atteint 40% du total de l’activité économique au Japon et en Allemagne

Fédérale.

c. Une grande rentabilité :

M. Mehdi El Mandjara, chercheur marocain, a déclaré, en 1983, que « la rentabilité de

l’investissement dans l’information est estimée à 15%, alors qu’elle atteignait à peine

4 à 5% il y a 30 ans. En revanche, la rentabilité du capital, qui était environ de 10 à 12 %,

en 1930, est tombée, aujourd’hui à 4% par an ».

Ainsi, l’information qui devenait une ressource dont dépendaient les autres, prendra la

place du capital dans les sociétés post-industrielles, comme ce fut le cas pour les ressources

naturelles qui avaient été, il y a deux siècles remplacés par le capital.

d. Un fossé numérique :

Mais, selon M. El Mandjara, l’information est responsable, dans une large mesure, du

fossé numérique qui continuera à se creuser entre le nord et le sud : les pays développés

étaient vingt fois mieux équipés en la matière, que ceux du Tiers Monde, en 1980. Ce chiffre

passerait à 50, au début du XXIème siècle. De fait, la très grande expansion et le taux de

croissance des technologies de l’information, à l’intérieur de l’ensemble du complexe industriel,

dans les régions techniquement avancées, a accéléré le développement économique, social et

politique,alors que le développement des télés services a permit à certains pays endéveloppement,

Orga2004 E-Economie

5

d’améliorer leurs taux de croissance économique.

Il s’agit, par conséquent, pour les pays les moins avancés, de prendre conscience de

l’apport considérable de cette ressource et de l’utiliser à bon escient, en vue d’une

contribution soutenue au développement national.

II. DEFINITION DE LA NOUVELLE ECONOMIE :

Les technologies de l’information et les réseaux interconnectés sont en train de transformer

radicalement les systèmes mondiaux de la production. L’économie numérique, résultant de ces

technologies, dont la manifestation la plus spectaculaire est l’Internet a engendré de nouvelles

stratégies commerciales qui modifient la structure fondamentale sur laquelle reposait le marché

depuis des décennies.

Une nouvelle économie est née, fondée sur la refonte des règles de l’activité économique. La

nouvelle économie, par opposition à l’ancienne, reposerait en conséquence, sur le développement

des télé services, les activités à caractère immatériel, ainsi que sur l’ensemble des industries de

l’information et des télécommunications, auxquelles on ajoute le secteur des biotechniques,

industries caractérisées par un rythme très élevé d’innovations technologiques.

La question est de savoir, alors, si les changements intervenus depuis plusieurs années

et liés notamment à la diffusion des technologies de l’information, ne constituent pas les éléments

d’une nouvelle réorganisation du travail et d’une nouvelle conception de la gestion économique.

En effet, la question du rôle joué par l’information dans la croissance économique a longtemps

été négligée dans la littérature économique ; c’est peut être ce qui justifie l’hésitation des

théoriciens devant le choix des terminologies. En effet, les administrateurs semblent opter pour

les termes « d’économie numérique ou immatérielle », les littéraires préfèrent « l’économie du

savoir », et les communicateurs marquent leur préférence pour « nouvelle économie de

l’information », rappelant ainsi, le bien fondé des théories de Uri Porat, de Schramms, et de

Daniel Learner. Chadli Ayari, économiste chevronné, se rallie à ce choix, mais des économistes

plus pragmatiques ont retenu le terme « nouvelle économie ».

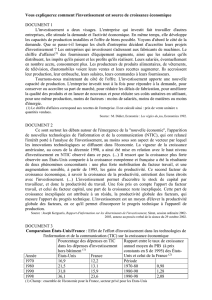

II.1.Comparaison entre ancienne et nouvelle économie :

a. Des phénomènes nouveaux :

Cette nouvelle économie, résultat de ces nouvelles technologies qui envahissent de

plus en plus la vie quotidienne, est fondée sur des phénomènes qui sont en train de

s’affermir et de s’imposer au fil des jours :

Les entreprises sont en train de subir une transformation radicale et massive quant à leurs

structures, leur fonctionnement et leurs stratégies pour mieux répondre aux exigences et

aux impératifs de cette nouvelle économie numérique.

Les transactions s’effectuent à la vitesse de l’éclair. Ainsi, « les bureaucraties

ensommeillées, les structures de gestion dirigistes ne sont plus de mise et l’avantage

comparatif de l’économie numérique est de plus en plus fondé sur l’agilité, la souplesse

et la rapidité de conclusion et d’exécution des transactions ».

La connaissance est l’actif essentiel des dotations en richesse : la transformation de

ressources naturelles rares cède la place « à une économie d’abondance » (abondance

d’informations et de moyens de communication). La richesse est donc la transformation

de laconnaissance en une innovation créatrice.

La transparence et l’ouverture constituent les atouts majeurs de l’agent économique, qu’il

soit Etat, entreprise, ménage, ou simple individu. Les marchés exigent une culture

d’ouverture et de transparence. Le secret des affaires et de la chasse gardée de tel ou tel

domaine ne garantit plus le succès de l’entreprise. L’ère de l’économie numérique exige

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

1

/

33

100%