Þ i

Ecole supérieure de commerce

Cours de macroéconomie

Première année Master

Document d’appui au cours

Préparé par

Pr ILMANE Mohamed-Chérif

Décembre 2011

Avant propos

Ce document comprend deux parties : une parie théorique et une partie appliquée.

La partie théorique consiste en un exposé concis sur l’équilibre macroéconomique.

L’exposé débute par l’étude des agrégats macroéconomiques à travers les principales

opérations (sur biens et services, financières et en capital) et les comptes des agents

économiques. Ces opérations sont ensuite traduites en termes de circuit macroéconomique

afin de visualiser les interdépendances entre agents économiques.

Après cette étude de nature comptable, vient l’exposé de la théorie économique : c’est-à-dire

l’étude des comportements des différents agents économiques.

L’approche privilégiée est l’approche keynésienne suivant le modèle IS–LM.

La démarche pédagogique adoptée consiste à évoluer étape par étape du plus simple : une

économie fermée, sans Etat et des prix constants, au plus complexe : introduction de l’agent

Etat via la politique économique, ouverture de l’économie aux échanges avec le reste du

monde, variation des prix, taux de change,…

La partie appliquée porte sur l’analyse de la réalité algérienne. Il s’agit plus précisément

d’un exposé sur l’équilibre ressources emplois. Un exemple détaillé pour l’année 2005 a été

fourni afin de permettre aux candidats de tester leurs connaissances, il est mis à leur

disposition la batterie complète de données relatives à la période 2006 -2010.

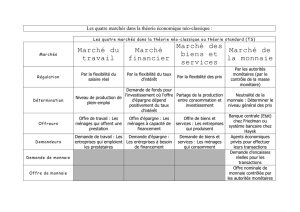

I – Agents et agrégats macroéconomiques

I – 1 – Opérations (sur biens et services, financières et en capital) et comptes d’agents

Opérations et comptes d’agents

Emplois Entreprises Ressources

Emplois Ménages Ressources

Emplois Système bancaire Ressources

Emplois Administrations Ressources

Emplois Reste du monde Ressources

I – 2 – Circuit macroéconomique : flux monétaires et financiers

Salaires………………………W

Taxes et Impôts……………...Te

Dividendes…………………Dm

Intérêts versés……………...Rbe

Epargne :…………………….Se

Investissements……………...I

Monnaie………………....∆Me

Production (VA) : ………………Y

Epargne :……………………….Se

Crédits bancaires :………… ..∆Cre

Titres :……………………….∆Be

Consommation : ………………..C

Impôts et taxes :……………….Tm

Intérêt payés :………………..Rbm

Epargne………………………..Sm

Titres :………………………∆Bm

Monnaie :……………… …∆Mm

Salaires :………………………..W

Traitements :……………………Tr

Dividendes :……………… ….Dm

Epargne :………………………Sm

Crédits :…………………….∆Crm

Intérêts reçus :………Re + Rm = Rb

Epargne………………………….Sb

Monnaie :………∆Me + ∆Mm = ∆M

Réserves de change :…………∆FA

Crédits :…∆Cre+∆Crm+∆Crg = ∆Cr

Titres :………………………….∆Bb

Dépenses publiques :……………G

Epargne :……………………….Sg

Impôts et Taxes :…….Te+Tm = T

Epargne……………………….Sg

Titres :……………………….∆Bt

Crédits/ avances…………∆Crg

Importations B&S :…………….IM

Excédent courant……………….Exc

Compte capital…………………∆Bk

Réserves de change :…………..∆FA

Exportations B&S :……………...EX

Excédent courant………………..Exc

E

N

T

R

E

P

R

I

S

E

S

M

E

N

A

G

E

S

INSTITUTIONS FINANCIERES

ETAT

RESTE

DU

MONDE

Marché

Financier

Marché

Monétaire

Marché du

Crédit

BIENS

&

SERVICES

C

I

EX

IM

Y

Te

Tm

G

W+ DIVID.

∆Bg

∆Bm

∆Be

∆Cre

∆Crm

∆Me

∆Mm

Re

∆FA (-)

∆FA (+)

∆Cr

∆M

∆Crg

∆Bb

Trait.

CIRCUIT MACROECONOMIQUE : flux monétaires et financiers

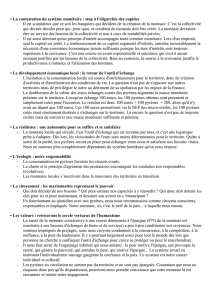

II – De la comptabilité aux comportements

Contrairement au comptable qui raisonne ex post, l’économiste raisonne ex ante. Le comptable

travaille sur les données ou les faits réalisés. L’économiste travaille sur les mécanismes

d’ajustement des différentes variables économiques en recherchant les causes qui conduisent

aux résultats comptables. Pour cela, l’économiste considère les comportements des agents

économiques.

Mais alors que le comptable est exhaustif, l’économiste raisonne généralement en termes de

moyenne. Aussi, n’étant pas en mesure, voire qu’il n’est pas nécessaire, de capter la réalité dans

tous ses détails, l’économiste, en scientifique, recourt à la simplification, à l’abstraction : il

élabore une théorie. Pour revenir à la réalité et en faire l’analyse, l’économiste recourt à un

instrument opérationnel : le modèle.

L’élaboration d’une théorie et donc la construction d’un modèle, consiste à faire des

hypothèses sur les comportements des agents économiques.

Pour que le modèle soit le plus réaliste possible, il faut que les hypothèses sur lesquelles est

assis reflètent le mieux possible les comportements en question. Il est évident que plus les

hypothèses sont réalistes, c’est-à-dire plus on se rapproche de la réalité, plus le modèle devient

complexe. Il vient un moment où la complexification ne servirait à rien, car elle n’apporte pas,

ou pas suffisamment, d’informations supplémentaires qui amélioreraient de manière

pertinente la compréhension du phénomène étudié. Il n’est donc pas utile de compliquer le

modèle si le coût de cette complexification est supérieur au gain en informations qu’elle

permet.

Sur le plan pédagogique, il est impératif d’aborder le problème de manière la plus simple

possible, c’est-à-dire la plus abstraite possible, pour repérer, isoler le mécanisme de base. Il

s’agira, ensuite, d’accroître la complexité en procédant au "relâchement" des hypothèses.

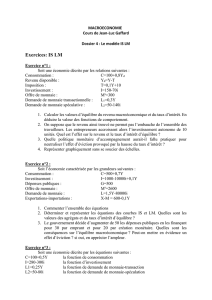

A propos du sujet qui nous réunis ici : l’analyse macroéconomique, nous procéderons de la

manière suivante :

1. nous considérerons d’abord une économie fermée et sans l’agent Etat ;

2. nous introduirons ensuite l’Etat, tout en gardant l’hypothèse d’économie fermée ;

3. enfin, nous intégrerons les relations économiques avec le reste du monde.

Outre ces hypothèses d’ordre plutôt pédagogique, nous supposerons que les prix demeureront

constants. Cette hypothèse forte peut se justifier car nous raisonnerons dans l’hypothèse du

court terme. Nous y reviendrons lorsque nous aurons levé toutes les hypothèses simplificatrices.

Après l’exposé théorique soutenu par des exercices fictifs pour fixer les idées, nous

procéderons à une application au cas algérien. Cette application portera sur l’équilibre

macroéconomique pour les années 2004 – 2007 et les politiques monétaire et budgétaire durant

les mêmes années. La discussion sera précédée par un exposé succinct sur l’évolution

macroéconomique 1990-2006, en mettant l’accent sur la période de stabilisation 1994-1998.

Aussi, un exposé concis sera consacré au taux de change du DA.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

1

/

25

100%