Quelques notions sur la phylogénie

Les rapports entre la classification du vivant

et la théorie de l'Evolution

Conférence de Guillaume Lecointre

Professeur au Muséum national d’histoire naturelle

Cette conférence a eu lieu à l’initiative du muséum d'histoire naturelle de Grenoble, en partenariat

avec la régionale de l'Association des professeurs de biologie et géologie (APBG) et le Rectorat de

l'académie de Grenoble, le mercredi 9 novembre 2005 au C.R.D.P. de Grenoble.

Guillaume Lecointre est professeur au Muséum national d'histoire naturelle dans le département

Systématique et Evolution, chef de l'équipe phylogénie de l'unité CNRS UMR 7138 Systématique,

Adaptation, Evolution. Il est également chroniqueur pour le journal Charlie Hebdo dans lequel il

écrit des articles de vulgarisation scientifique.

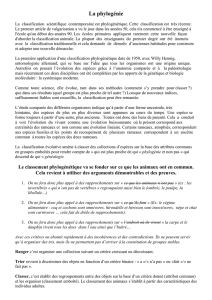

La classification "naturelle" du vivant est née avant la (les) théorie(s) de l'Evolution. Aujourd'hui, la

classification doit être établie en fonction des liens de parenté entre espèces. Cependant, les mots

que nous utilisons ont une grande inertie, tandis que ce que nous pensons des origines de la

biodiversité a changé au cours des siècles. De ce décalage entre les mots et les causes de la

biodiversité, résultent les difficultés de mise à jour des classifications naturelles dans

l'enseignement.

LA SYSTEMATIQUE, SCIENCE DES CLASSIFICATIONS

La systématique consiste à reconnaître puis nommer et ordonner; il s’agit donc de regarder la diversité

du vivant puis d’identifier les êtres vivants avant de les classer.

Classer ≠ Trier ≠ Ranger

Trier permet de retrouver un nom préexistant à l’aide d’une flore, d’une faune ou d’une simple clef de

détermination.

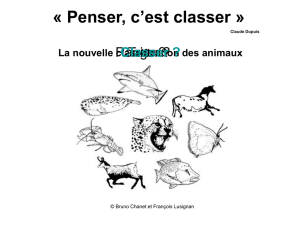

Classer, c’est créer des liens entre des « objets » pour rendre le monde vivant intelligible.

Ranger consiste à ordonner selon un critère comme la longueur ou la masse.

On peut classer pour décrire des milieux, décrire ce qu’on mange, parler des origines de ce qui existe …

Il est possible d’utiliser des données biologiques (régime alimentaire, mode de reproduction,...) ou

morphologiques (type d'organe locomoteur, type de formations cutanées,...), selon les critères utilisés,

les classements obtenus ne sont pas les mêmes.

Exemples de classements pouvant être obtenus avec le logiciel Phylogène (INRP) à partir d’un même

groupe d’animaux

Très tôt en biologie, la classification a eu pour objectif d’éclairer les origines de la biodiversité, mais les

classificateurs n’ayant pas tous la même réponse à cette question, ils ont établi des classifications

différentes.

Les connaissances sur l’évolution ont rendu caduque notre ancienne classification, la science des

classifications est devenue la phylogénie.

La phylogénie (du grec phylon = tribu, et genèse ou génie) : science qui établit des relations de parenté

entre les taxons (actuels et fossiles) en les comparant les uns avec les autres et en se basant sur le

principe de l’actualisme.

La phylogenèse : désigne l’histoire évolutive des espèces, des lignées et des groupes d’organismes

vivants (phyla). Autrement dit, la reconstitution de l’histoire du contenu des diverses catégories

taxonomiques au cours de l’évolution. Ce terme s’oppose à l’ontogenèse (ou ontogénie) qui désigne le

développement de l’individu, aussi bien embryonnaire que post-natale (depuis la fécondation de l’œuf

jusqu’à l’état adulte - c’est l’histoire du développement des individus).

DES CONCEPTIONS QUI ONT EVOLUE AU COURS DE L'HISTOIRE

C’est le scientifique suédois Carl von Linné (1707-1778) qui a posé les fondements de la systématique. Il

fut l'auteur d'une classification dont les grands principes ont constitué la base de la systématique

scientifique jusqu'au milieu du XXème siècle. Dans sa publication Systema naturae, il fixe durablement le

vocabulaire utilisé pour décrire le monde. Il constitue des rangs formels (familles, ordres, genres, …).

Cette classification traditionnelle est fortement anthropocentrique. Selon Linné, tous les êtres vivants sont

classés en prenant pour référence ce que l’Homme a. Elle fait encore, en ce début de XXIème siècle,

partie du bagage culturel commun ; pourtant, elle reflète des causes de la diversité des êtres vivants

telles qu’on les pensait voici 250 ans (le caprice ou schéma divin), mais qui n’ont plus rien à voir avec ce

que nous pensons aujourd’hui. L’objectif, le cahier des charges, que s’était fixé Linné pour établir cette

classification était de retrouver le plan d’organisation divin ; ceci relevait de la théorie du fixisme et était

empreint d’idéalisme.

La figure de classification était d’ailleurs l’échelle de Leibnitz, c’est-à-dire une figure avec des barreaux

où les propriétés sont cumulatives d’un barreau à l’autre et, où, aucun passage n’est possible d’un niveau

inférieur au niveau supérieur. Au sommet de cette échelle se trouve la création parfaite, l’espèce

humaine.

Jusqu’au XVIIIème siècle, toute manifestation vivante était, en effet, interprétée comme le résultat de

l’œuvre du créateur (création divine). C’est à la fin du XVIIIème siècle que certains scientifiques ont

proposé une autre vision du monde :

- 1809, Jean-Baptiste Lamarck réalise la synthèse de cinquante ans de transformisme. Pour lui, la

diversité des êtres vivants est le fruit d’une longue transformation, «c’est par l’usage d’un organe

qu’une espèce se transforme», les caractères acquis sont ensuite transmis à la descendance,

mais rien ne change en ce qui concerne la classification.

- 1859, Charles Darwin, dans l’Origine des espèces, évoque par quel mécanisme une espèce peut

se transformer : pour lui, il existe des variations au sein d’une espèce qui préexistent et, certaines

variations vont être sélectionnées par le milieu, car elles confèrent un avantage sélectif. Après

quelques générations, les individus qui possèdent le caractère « avantageux » seront de plus en

plus nombreux «c’est le milieu qui sélectionne une variation». Il interprète les ressemblances

entre espèces comme héritées d’un ancêtre commun, il comprend que l’ordre de la nature est le

reflet de l’évolution. Il affirme ainsi que le lien d’apparentement des espèces justifie qu’on les

mette ensemble dans la classification.

- 1866, Ernst Haeckel est le premier à employer le mot phylogénie.

- Willy Hennig (1903-1976) fonde en 1950 la cladistique, méthode qui permet de faire de la

systématique phylogénétique, cladistique est devenu synonyme de systématique phylogénétique.

Il a fallu une centaine d’années après Darwin pour ne plus faire l’amalgame entre généalogie («qui

descend de qui ?») et phylogénie («qui est plus proche parent de qui ?»), les ancêtres n'y sont pas

identifiés, mais reconstitués par morceaux.

Dans la généalogie d’une famille, on sait qui a donné naissance à qui, les liens dans un arbre

généalogique symbolisent des relations génétiques d'ancêtre à descendants. Les registres d’état civil

témoignent de ces liens et en ont gardé la mémoire au fil des années depuis leur création. Par contre, en

ce qui concerne les organismes vivants, on n’a pas de trace des ancêtres exacts. Lorsqu’un fossile est

découvert, il est impossible de savoir de qui il est l'ancêtre, au sens génétique. Il faut alors considérer ce

fossile, comme on le fait avec les espèces actuelles. En analyse phylogénétique, les fossiles ne sont pas

plus des ancêtres que ne le sont les espèces actuelles. Certaines erreurs persistent - « Lucy est plus

proche de l’Homme que d’un chimpanzé, mais ce n’est pas notre ancêtre ! ». Cela parait simple, mais il a

tout de même fallu un siècle pour l’admettre.

La théorie de l’Evolution est nourrie actuellement par des faits de plus en plus nombreux. Certains sont

empruntés à l’anatomie comparée. Ces faits sur lesquels on s’appuie pour classer les organismes

doivent être étroitement contrôlés, afin de n'utiliser que des caractères de ressemblance qui traduisent

une réelle parenté, donc des homologies. En effet, une homologie ayant une origine ancienne n'a pas de

valeur classificatoire, à l’inverse d’une homologie de filiation qui, elle, est un élément de la classification

phylogénétique.

Remarque : Le terme caractère est employé par presque tout le monde comme un équivalent de

phénotype, sous le contrôle du génotype. Il véhicule donc une théorie néo darwinienne du vivant, mais

pour le partisan d'une théorie non darwinienne, un caractère observé chez l'adulte peut très bien

correspondre à la réponse d’un organisme à une contrainte du milieu…

En phylogénie, un caractère est défini comme une collection d’attributs qui existent sous des formes

différentes et entre lesquels on peut établir des homologies.

LA METHODE CLADISTIQUE

On compare les organismes à partir de ce qu’ils ont, leurs attributs partagés, et non pas à partir de ce

qu’ils font (exemple : voler est une ressemblance beaucoup trop générale et ne permet pas d’établir une

classification). Cette comparaison permet de déduire une partie des ancêtres, qui restent hypothétiques.

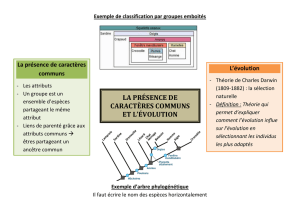

La reconstitution progressive des ancêtres communs directs ou exclusifs ( = récents, non partagés avec

un autre groupe) est utilisée pour construire des arbres phylogénétiques ; c’est donc le partage, par

certaines espèces, de l’état dérivé d’un caractère qui est utilisé pour construire de tels arbres.

Quand les deux états d’un caractère sont en présence dans un groupe d’êtres vivants à classer, il faut

obligatoirement définir celui qui est à l’état ancestral, celui qui est à l’état dérivé : on polarise le caractère.

Pour cela, on étudie le développement embryonnaire et on cherche un point de référence externe, l’extra

groupe. La polarisation des caractères est l’affaire des spécialistes.

La figure de classification n’est plus l’échelle. En cladistique, la figure utilisée est l’arbre phylogénétique,

créé par Haeckel en 1859. Cette figure permet d’illustrer l’unité (dans arbre apparaissent des traits

communs) et la diversité (chaque branche évolue différemment) du vivant, et traduit graphiquement une

démarche. En effet, il se construit :

- petit à petit, en ne prenant en compte à chaque fois un petit échantillon d’espèces,

- en observant le partage de l’état dérivé d’un ou plusieurs caractères,

- en agençant les branches de manière à supposer le minimum de transformations (transformation

= passage de l’état ancestral à l’état dérivé) et de caractères le long des branches : on recherche

l’arbre le plus parcimonieux.

Il montre :

- les transformations des caractères qui se sont produites au cours du temps, la succession des

innovations évolutives,

- la succession des émergences des groupes d'organismes vivants au cours du temps,

- les relations de parenté, chacun des nœuds de l’arbre correspond en effet à un ancêtre commun

hypothétique.

L’arbre permet d’établir la classification phylogénétique.

Dans une classification évolutive, on définit des clades ou groupes monophylétiques. Un clade

réunit tous les organismes qui possèdent une même innovation évolutive et leur ancêtre commun

exclusif, chez qui, cette innovation est apparue.

Dans la classification de Linné, il existe le

grade des poissons, défini par les

caractéristiques suivantes : vertébré

aquatique à branchies et à peau couverte

d'écailles d'origine dermique.

Le groupe des poissons ne constitue pas

un clade, ce n'est pas un groupe

monophylétique, car on ne trouve pas

d'ancêtre commun exclusif à tous les

poissons. Leur ancêtre commun est aussi

celui des amphibiens. L’existence de ce

groupe n'a donc pas de sens dans la

classification évolutive. Voilà pourquoi, on

n’emploie plus le terme de poissons

lorsque l’on classe.

De même, selon la classification de Linné,

il existe le grade des reptiles, défini par les

caractéristiques suivantes : vertébrés à

poumons et à peau recouverte d'écailles

soudées d'origine épidermique.

Or, le groupe des reptiles ne constitue pas

un clade, le fait d’avoir de écailles n’est

pas un signe de parenté… Toutes leurs

nouveautés évolutives sont partagées par

le groupe des oiseaux.

Pour que tous les reptiles fassent partie

d'un même clade, il faut donc y adjoindre

les oiseaux.

C’est le cas aussi de l’innovation

« amnios » présente à la racine du groupe.

En effet, l’amnios existe, en dehors du

groupe, chez les Mammifères.

Les clades suivants peuvent, par exemple, être définis :

Les tétrapodes : caractérisés par l'existence de membres pairs terminés par des doigts,

Les amniotes : caractérisés par l'existence d'un amnios lors du développement

embryonnaire,

Les primates : caractérisés par l'existence d'un pouce opposable, d'ongles.

Les 5 classes de Vertébrés ont été créées avant Darwin, par Linné, donc à une époque fixiste.

Certaines classes n’ont donc plus de signification phylogénétique. En revanche, les classes des

Mammifères et des Amphibiens actuels sont des groupes qui restent valides dans le cadre

évolutionniste.

Remarque : les figures utilisées permettent d’illustrer les gains d’attributs qui ont eu lieu au fil de l’histoire

du vivant. Dans un tel schéma, les entités qui ne spécifient rien sur les objets n’apparaissent pas

(exemples : absence de mâchoires, absence de vertèbres, …).

L’ENSEIGNEMENT DE LA CLASSIFICATION

On cherche en vain dans les manuels scolaires une définition de l'évolution (tous font cependant

référence à une diversité née d'une origine commune, mais sans affirmer clairement: l'évolution c'est ....)

Quant à la classification phylogénétique, elle est restée longtemps méconnue dans l’enseignement, non

seulement à l’école primaire, au collège et au lycée, mais souvent aussi dans l’enseignement supérieur,

ce qui n’a pas été sans conséquence sur la compréhension du vivant. En effet, tout en intégrant la notion

d’évolution dans les programmes scolaires, on a continué à utiliser la classification établie par Linné au

XVIIIème siècle dans un contexte scientifique où les espèces étaient des créatures et où l’évolution du

vivant n’était pas encore établie. Cet état de fait a contribué à ancrer dans les esprits nombre d’idées

fausses, en particulier sur l’évolution du vivant, que l’on retrouve notamment dans des manuels scolaires.

Jusqu’en 2005, au primaire comme au collège, les classifications réalisées étaient sans rapport avec

l’histoire évolutive des organismes. A l’inverse, au lycée, l’enseignement de la théorie de l’évolution

n’avait pas pour but de classer les organismes vivants.

Actuellement, l’évolution n’est plus seulement une théorie en raison du nombre de faits sur lesquels elle

s’appuie pour établir des liens entre des organismes différents et il est donc possible de travailler sur

certains faits contrôlés pour expliquer la réalité du monde actuel et démontrer une ascendance

commune.

A l’école primaire : construire des ensembles emboîtés, à partir des attributs

partagés

En ayant laissé derrière soi les activités de tri et de rangement, on peut passer à une séance préparant

l’activité de classification. Dans un premier temps, on laisse émerger les critères de classification et on

les sélectionne.

- ils font la même chose ("ils volent" ou "ils mangent de la viande"),

- ils vivent au même endroit ("ils habitent à la ferme"),

- ils sont à priori ceci ou cela ("ce sont des insectes"),

- ils servent à la même chose ("on peut les manger"),

- ils n'ont pas ceci ou cela ("ils n'ont pas de vertèbres" ou "ils n'ont pas de pattes"),

- ils ont ceci ou cela ("ils ont six pattes").

Si l'objectif est d'obtenir une classification qui est en rapport avec l'histoire évolutive des organismes, la

consigne devra être, finalement, de ne regrouper (=classer) les animaux/êtres vivants à partir de ce

qu’ils possèdent en commun (soit, le dernier des six critères ci-dessus). On en profite pour nommer les

attributs avec un vocabulaire anatomique précis (exemple : les vibrisses du rat musqué et les barbillons

du poisson-chat remplaceront le terme de « moustaches »).

Spontanément, la tendance sera de ne faire que des ensembles disjoints, non inclusifs.

Une seconde consigne pourra encourager les jeunes classificateurs à faire des ensembles emboîtés les

uns dans les autres. Cela revient à hiérarchiser les arguments : tous ceux qui ont des poils avaient déjà

quatre membres, etc… Une manière de démarrer l'activité de constitution des emboîtements, sans en

donner explicitement la consigne, est de demander aux classificateurs ce que les animaux/êtres vivants

ont tous en commun. Par exemple, ils ont tous une bouche et des yeux.

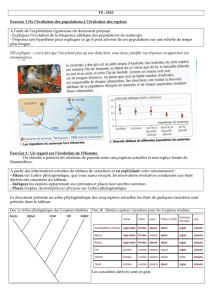

Au collège : classer des êtres vivants (tous les niveaux)

Exemple : classer des Vertébrés

La comparaison des squelettes de quelques Vertébrés permet d'établir la notion de Vertébrés, les

attributs accessibles sont liés au plan d’organisation.

On peut procéder de différentes façons, mais il peut être utile de partir des représentations que

possèdent déjà les élèves : idée de poissons, mammifères, oiseaux (et peut-être même reptiles et

batraciens).

G. Lecointre propose de partir de l'idée que se font les élèves des poissons, en leur demandant de

sélectionner les animaux qui semblent appartenir à ce groupe.

Le choix proposé par les élèves est souvent le suivant : anguille, coelacanthe, dauphin, protoptère, raie,

requin, sardine, thon.

6

6

7

7

1

/

7

100%