Cours polycopié

769798083

1

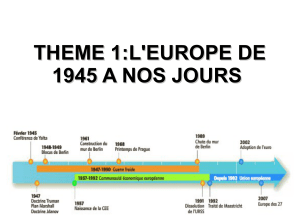

CHAP. VIII A L’OUEST , UNE EUROPE EN CONSTRUCTION (1945- fin des années 80)

L’idée d’une unification de l’Europe est ancienne. D’abord elle fût réalisée par différents impérialismes, par la force

(ex : Rome, Napoléon, Hitler). Mais progressivement, une unification libre des nations s’est réalisée après la 2e GM,

d’abord à l’Ouest.

Doc p. 151 : à l’origine, cette construction a pour but de bâtir une paix durable et de retrouver la prospérité dans les

démocraties libérales de l’Europe de l’Ouest. Cette volonté politique débouche sur une construction progressive, par

étapes, aboutissant à une intégration limitée à l’économie, les Etats ne parvenant pas à se mettre d’accord dans les

autres domaines. La construction européenne est irrégulière (cf chrono p. 150) : elle alterne avancées et blocages.

Pb : Comment la construction européenne participe-t-elle au relèvement de l’Europe de l’Ouest ? Dans quelle

mesure les objectifs initiaux évoluent-ils ?

I- 1945-1954 : les débuts de la construction

1) Un contexte favorable

Au lendemain de la guerre, les initiatives se développent pour reconstruire une Europe ruinée sur de nouvelles bases.

Réconcilier les pays européens pour imposer la paix. Doc 4 p. 155 : L’idée d’une Europe unie réapparaît dans le

milieu des résistants, à la fin de la guerre. La prise de conscience du cataclysme occasionné et la nécessité de

retrouver une stabilité politique et économique font naître l’idée d’une fédération européenne (association d’Etats

partageant leur souveraineté et la déléguant à un gouvernement commun), remettant en cause le modèle de l’Etat-nation (cf P.

154). Cette idée est portée par un certain nombre d’hommes cf 1 p. 158, issus pour la plupart de la démocratie

chrétienne (courant politique qui cherche à promouvoir, dans une société démocratique et pluraliste, une politique conforme au

message de l’Eglise chrétienne. Il représente une 3e voie entre socialisme et capitalisme). Ces « pères fondateurs », tels les

français Jean Monnet et Robert Schuman, l’italien Alcide de Gasperi ou l’allemand Konrad Adenauer, jouent un rôle

décisif.

Ce processus est aussi une réponse à la menace soviétique (expansionnisme vers l’ouest), dans un contexte de mise

en place de la guerre froide (doctrine Truman, plan Marshall et doctrine Jdanov). Cf 1 p. 152 et 2 p. 155 : ainsi

l’Europe de l’Ouest est intégrée au camp libéral grâce au plan Marshall, les pays acceptant cette aide devant se

regrouper au sein de l’OECE (organisation européenne de coopération économique) pour se répartir l’aide et coordonner

leurs politiques. Ainsi, le rapprochement des pays d’Europe occidentale se met en place d’abord sous l’impulsion des

Etats-Unis. 2) Les débuts d’une coopération économique

Le rapprochement des pays européens se concrétise d’abord dans le domaine économique.

La mise en place d’un libéralisme original. La construction s’engage dans une Europe qui s’affirme comme libérale

mais ce libéralisme est original car il repose sur un interventionnisme de l’Etat (ex de la France) : nationalisations

d’après-guerre d’où un accroissement du secteur public, planification, Etat-providence cf 6 p. 163… C’est donc un

libéralisme tempéré par l’action de l’Etat.

La 1ère étape : la création de la CECA (communauté européenne du charbon et de l’acier). Ce sont les français J. Monnet et

R. Schuman qui sont à l’origine de ce projet. Doc 5 p. 155 : en mai 1950, ils proposent une intégration à partir de 2

secteurs économiques stratégiques pour la reconstruction (charbon et acier). Ces derniers seraient désormais gérés par

un organisme supranational. La supranationalité est une théorie qui suppose l’existence d’institutions européennes placées au

dessus des institutions nationales et dont les décisions s’imposent à chaque Etat-membre. Cette proposition, d’abord limitée au

couple franco-allemand, aboutit en avril 1951 au traité de Paris instaurant la CECA. Ce traité est signé par les 6 Etats

qui se sont ralliés au projet : France, RFA, Italie, Belgique, Pays Bas, Luxembourg. Il établit la libre-circulation des

produits sidérurgiques et du charbon. Il accélère la réconciliation franco-allemande, couple porteur de la construction.

C’est la 1ère initiative vraiment européenne.

3) Les impasses d’une Europe politique et militaire

Peu de temps après la mise en place de l’OTAN (1949), le déclenchement de la guerre de Corée (juin 1950) ainsi que

l’incitation des EU incite les Européens à chercher à créer une défense commune.

Le traité instituant la CED est signé en 1952. La Communauté européenne de défense (CED) est inspirée du plan

Pleven (a occupé différents ministères) qui prévoit une structure militaire rassemblant les forces armées européennes,

y compris de la RFA, sous l’autorité d’une organisation supranationale. Le traité est signé par les gouvernements des

6 en 1952 mais il doit encore être ratifié par les parlements nationaux.

L’échec de la CED. En France, le traité suscite de vifs débats parlementaires : les communistes (cf 4 p. 159 : qui y

voient la possibilité d’une renaissance du militarisme allemand, sous l’impulsion du Kominform) et les gaullistes

(hostiles à la perte de souveraineté) constituent une majorité négative. En août 1954, le traité est rejeté par le

parlement français. La RFA est néanmoins intégrée à l’OTAN en 1955. L’échec de la CED marque le 1er coup d’arrêt

à la construction politique européenne. La question militaire est pour longtemps écartée de l’intégration européenne :

seule l’Europe économique semble réalisable.

769798083

2

II- 1955-1972 : la relance du projet européen

L’échec de la CED, le blocage qu’elle suscite, impliquent la nécessité d’une relance de la construction européenne.

1) La relance par l’économie

Le seul domaine où le consensus est possible est l’économie, c’est la mise en place d’une « Europe des marchands »

qui favorise les échanges commerciaux.

Les traités de Rome (mars 1957).

2 p. 157 : Le 1er traité met en place une Communauté économique européenne (CEE) qui vise à établir un

marché commun entre les pays membres. Cela implique la mise en place d’une union économique en réalisant une

union douanière (suppression des droits de douanes et des quotas entre pays membres et instauration d’un tarif douanier commun)

pour favoriser la libre circulation des marchandises, mais aussi des capitaux et des hommes. Cela implique aussi la

mise en œuvre de politiques communes dans les domaines économique (ex. la PAC : politique agricole commune) et

financier, donc de rapprocher les législations nationales.

Le 2e traité met en place une Communauté européenne de l’énergie atomique (ou Euratom) chargée de

coordonner les programmes de recherche sur l’énergie nucléaire. Les 6 pays membres cherchent en fait à développer

le nucléaire civil pour limiter leur dépendance énergétique et le substituer aux énergies fossiles (doc 2 p. 152)

L’Europe s’affirme alors comme un pôle de prospérité et permet d’imposer des choix libéraux et de modernisation

économique. Le marché commun est réalisé dès 1968, il entraîne une croissance des échanges (5 p. 37, ligne 1) qui

participe aux 30 glorieuses. La croissance est aussi stimulée par des politiques économiques communes comme la

PAC instaurée en 1962. Cette dernière a pour objectifs l’autosuffisance et la modernisation de l’agriculture

européenne (grâce notamment au FEOGA : Fonds européen d’orientation et de garantie agricole). La PAC entraîne la

mise en place d’une agriculture productiviste, qui devient fortement exportatrice. Elle a surtout profité à la France.

2) La mise en place d’institutions communes

Le traité de la CEE entraîne la mise en place de structures politiques (ou institutions) communes qui tentent de

concilier 2 tendances : le supranationalisme ou fédéralisme (cf ci-dessus) et l’unionisme (système de coopération

intergouvernementale entre les Etats sans abandon de souveraineté).

Des institutions en apparence démocratiques voir organigramme 3 p. 163

On observe en apparence une séparation des pouvoirs :

La commission européenne joue un rôle moteur : elle est formée de 9 membres ou commissaires (2 commissaires

par grands pays) mais ces derniers sont indépendants des Etats, ils représentent les intérêts de la communauté. C’est

une concession au fédéralisme. Sa fonction principale est de proposer et de mettre en œuvre les politiques

communautaires. Elle siège à Bruxelles.

C’est le Conseil des ministres qui prend les décisions (pouvoir exécutif/ concession à l’unionisme et à la

souveraineté des nations). Celles-ci doivent être prise à l’unanimité sur les sujets les + importants (possibilité de

blocage) et à la majorité qualifiée pour les autres (nombre de voix proportionnel à la population du pays). Sa

formation varie en fonction des sujets abordés (ex : ministres de l’agriculture s’il s’agit d’aborder la PAC et les

questions agricoles). Siège à Bruxelles ou Luxembourg.

Le Parlement, en 1957, n’était qu’une assemblée composée de députés des parlements nationaux sans aucun

pouvoir (rôle consultatif). Il n’était donc pas question de lui permettre de déposer des propositions de lois.

Progressivement, son pouvoir s’accroît : en 1979, il est élu au suffrage universel (cf élections de juin 2009), il peut

désormais renverser la commission européenne, mettre son veto à des projets de directives et voter le budget. Il siège

à Strasbourg.

Cependant, malgré la séparation des pouvoirs, ces institutions se voient souvent reprocher leur manque de

démocratie dans la mesure où elles laissent peu de place aux peuples, aux citoyens européens, ce qui se traduit par un

taux d’abstention important lors des élections.

3) La persistance de blocages politiques

La mise en œuvre du Marché commun s’accompagne cependant d’une montée des tensions politiques.

Un débat permanent sur la nature de l’Europe. Les Etats ont du mal à s’entendre sur la forme de la construction dans

les années 60. Ainsi, de Gaulle, revenu au pouvoir en France en 1958 (cf chap VI), conduit en France une politique

d’indépendance nationale. Doc 4 p. 157 : pour lui, les Etats membres doivent garder leur souveraineté et leurs

prérogatives (conception nationaliste), s’opposant par là au fédéralisme auquel il préfère l’option unioniste

(coopération entre les Etats). Cette prise de position, venant d’un des pays fondateur, entraîne une impasse durable sur

la forme institutionnelle de l’Europe.

Les crises politiques des années 60. 2 p. 165 et 1 p. 156 : de Gaulle s’oppose aussi à 2 reprises (1962, 1967) à

l’entrée de la GB dans la CEE. En pleine politique d’indépendance nationale et d’émancipation vis-à-vis des EU

(retrait du commandement de l’OTAN en 1966), il voit cette dernière comme « le cheval de Troie des EU », craignant

un contrôle de la CEE par ces derniers. De nouveaux blocages ralentissent donc la construction dans les années 60.

769798083

3

III- 1973-1989 : les incertitudes européennes

Comment faire évoluer la construction européenne en période de ralentissement économique ?

1) Les défis de l’élargissement

La CEE est une association attractive du fait de sa réussite et de son poids économiques grandissants.

L’Europe des 9. Le départ de de Gaulle du pouvoir en 1969 (démission) rend possible un premier élargissement.

Son successeur, G. Pompidou, est partisan d’une poursuite de la construction. Doc 5 p. 153 : ainsi, en 1973, la CEE

s’élargit au Nord en intégrant le RU, l’Irlande (pays pauvre à l’époque) et le Danemark. Le marché s’élargit ainsi à

270 millions d’hab (c/ 210 pr les EU) et représente le 1/3 des échanges mondiaux ainsi que la 2e capacité industrielle

mondiale (derrière EU).

L’Europe des 12. Au milieu des années 70, des négociations s’engagent après le retour à la démocratie (condition

d’entrée incontournable) de 3 pays méditerranéens candidats : Grèce, Portugal, Espagne (anciennes dictatures

militaires). Doc 5 p. 153 : ils font leur entrée respectivement en 1981 et 1986. Cet élargissement vers l’Europe du Sud

pose des pb nouveaux car la CEE intègre des pays moins riches, qui n’ont pas le même niveau de développement, des

périphéries agricoles… alors que la crise économique entraîne un ralentissement de la croissance. Cela nécessite le

renforcement de la politique de solidarité financière destinée à réduire les écarts (rôle du FEDER créé en 1975 : Fonds

européen de développement régional, qui investit par ex dans des infrastructures de communication, soutien des

projets locaux de développement). Par ailleurs, cet élargissement est perçu comme une menace : par les agriculteurs

français qui craignent la concurrence alors que le marché commun est déjà excédentaire dans le domaine agricole,

d’autres y voient aussi une perte d’identité possible et de nouvelles difficultés à s’entendre.

2) L’Europe en crise

Au moment où elle s’élargit, la CEE est confrontée à la crise et au ralentissement économiques.

Les effets de la crise. Les années 70-80 sont marquées par un repli des Etats, adoptant des réponses nationales pour

résoudre leurs difficultés économiques (voir chap III et IV). Néanmoins, la crise monétaire (inflation, instabilité

monétaire, suspension de la convertibilité en or du dollar…) perturbe les échanges entre les pays membres et les

oblige à s’entendre pour mettre en place en 1979 un Système monétaire européen (accord liant entre elles les monnaies

des Etats membres en encadrant leur fluctuation). Une monnaie de compte européenne est aussi mise en place (ECU :

European Currency Unit), ancêtre de l’euro. Désormais, les politiques économiques européennes doivent être

coordonnées.

Une nouvelle crise politique. Doc 3 p. 161 : (le Conseil européen est une institution crée en 1974 qui réunit les

chefs d’Etat ou de gouvernement) La crise est provoquée par la GB et son 1er ministre Margaret Thatcher (arrivée au

pvr en 1979), qui, illustrant les replis nationaux, cherche à renégocier sa contribution au budget communautaire,

considérant les politiques communes trop coûteuses.

3) Sortir de l’euroscepticisme

La construction semble donc à nouveau bloquée.

Une crise de confiance. Dans les années 70-80, l’europessimisme progresse (attitude de méfiance/ construction

européenne) ainsi que l’euroscepticisme (opposition à la construction). Cet état d’esprit touche aussi bien les élites politiques

nationales que les citoyens.

Une nouvelle relance. Doc 4 p. 161 : Dans ce contexte, J. Delors (bio p. 202), Président socialiste de la Commission

européenne de 1985 à 1995, préconise la réalisation d’un grand espace économique européen en supprimant d’ici à

1992 tous les obstacles à la libre-circulation des marchandises, des personnes, des capitaux et des services. Il s’agit en

fait d’une nouvelle étape (ou approfondissement) dans l’intégration économique européenne qui débouche sur

l’adoption, en 1986, de l’Acte unique européen, qui doit permettre la mise en place du marché le plus puissant du

monde en prévoyant la disparition des frontières internes techniques, physiques et fiscales.

Conclusion : La construction a permis à l’Europe occidentale d’achever sa reconstruction et de développer sa

puissance économique, en faisant un pôle concurrent des EU. A la fin des années 80, la construction européenne

demeure une intégration purement économique (et aussi politique au sens où elle résulte de la volonté des Etats), une

« Europe des marchands » sans dimension sociale (il n’y a pas, par ex, de politique commune de lutte contre le

chômage, alors que les délocalisation commence à se développer).

Mais en 1989, la fin des démocraties populaires (voir chap VII) ouvre de nouvelles perspectives et de nouveaux

enjeux pour l’Europe.

1

/

3

100%