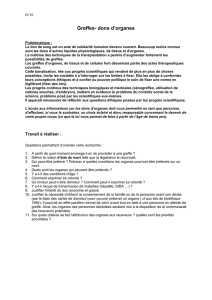

Histoire des greffes

1

CARRIC Elodie

LE NOUVEAU Emilie

EC Immunodépression - 13/01/11

Histoire des greffes

Introduction

Pendant la bataille d’Angleterre en 1940, le gouvernement britannique désigne un obscur biologiste

pour étudier les greffes cutanées, afin de traiter des pilotes anglais qui présentaient des brûlures étendues.

Ce biologiste réalise une expérience très simple qui utilise des greffes cutanées chez le lapin.

Expérience de Medawar (1944) démontre que :

I. Chez le lapin, une greffe cutanée provenant d’un autre donneur sans aucun lien de parenté est

rejetée en 10 jours.

II. Une seconde greffe provenant du même donneur est rejetée beaucoup plus vite, en 6 jours : ce qui

suggère la survenue d’une immunisation chez le receveur : càd l’existence d’un mécanisme immunitaire

(comparable à ce qui peut exister en matière d’infectiologie, de tuberculose par exemple, càd que le rejet

de greffe n’est pas du tout différent de la défense de l’organisme vis à vis d’un mécanisme infectieux).

Ce travail simple donne à Medawar le prix Nobel de médecine. Il sera anobli par la reine, et devient

Sir Peter Medawar.

Actuellement il a donné son nom au Nobel de la transplantation délivré par le comité de la

transplantation : le prix Sir Peter Medawar.

Ce prix a été donné par exemple à trois français :

- René Küss qui a décrit la technique de la greffe rénale et qui a aussi pour la première fois

réussi une allogreffe rénale avec immunosuppression chimique entre patients non apparentés.

- Georges Mathé : première greffe de moelle osseuse

- Jean-Michel Dubernard qui a énormément travaillé en transplantation. Il a d’abord mis au

point la transplantation pancréatique, ensuite et pour la première fois a réalisé des greffes

composites : d’un avant-bras d’abord puis les deux ensuite et donc les mains. Il a montré que

ces greffes composites étaient mieux tolérés que les greffes habituelles car elles associent par

définition une greffe de moelle osseuse puisqu’il y a de la moelle osseuse dans les os de

l’avant-bras

Il y a deux ans il a développé la 1ère greffe de visage au monde qui a été faite à Amiens.

Le rejet est dû à quoi ?

2

Le rejet est dû à l’immunité cellulaire et donc au lymphocyte. Preuve de 2 manières :

1- Une expérience très simple et très ancienne qui consiste à mettre dans une capsule avec

des mailles très fines (grillage) un morceau de tissu étranger. Celui-ci n’est pas rejeté si

les mailles sont assez fines pour empêcher les éléments figurés du sang de passer,

notamment les lymphocytes qui sont responsables du rejet de greffe.

2- Les greffes rejetées sont infiltrées de lymphocytes.

I- Définitions

A- Différents types de greffe

1- Autogreffes

Quand un tissu est transplanté d’un endroit à un autre sur le même receveur, l’organisme de

ce receveur reconnaît que ce tissu lui appartient.

Le succès ou l’échec d’une greffe dépend exclusivement d’une bonne technique opératoire.

Ex : pour les grands brulés le greffon provient du même individu, c’est un morceau de peau qu’on lui

prélève sur une autre partie de son corps.

2- Isogreffe

On appelle ainsi des tissus échangés entre de vrais jumeaux car ils ne sont pas considérés

comme des tissus étrangers. Il existe une identité génétique totale entre le jumeau donneur et le jumeau

receveur.

3- Homogreffes ou allogreffes

On appelle ainsi des tissus transplantes entre les membres différents d’une même espèce

(comme l’homme).

L’intensité du rejet dépend grossièrement du degré de différence génétique entre le donneur et le

receveur d’où les recherches sur le groupe tissulaire. Ce sont les greffes les plus pratiquées.

3

4- Hétérogreffes

On appelle hétérogreffe la transplantation d’un tissu provenant d’un donneur qui appartient à

une espèce différente mais similaire (par exemple singe et homme : HLA du singe est similaire à 98% à

l’homme). En moyenne la rapidité et l’intensité du rejet sont plus grandes qu’avec les homogreffes.

Les hétérogreffes entraînent en général un rejet suraigu puis un rejet aigu.

Ex : Un chimpanzé a donné son foie à un jeune enfant. Le foie de l’animal était totalement

différent d’un point de vue génétique. L’enfant a fait un rejet suraigu, suivi d’un rejet aigu. L’enfant n’a

pas survécu à cette hétérogreffe.

5- Xénogreffes

On appelle xénogreffes des tissus que l’on transplante entre des espèces différentes (comme

par exemple entre porcs et chiens). Dans la plupart des cas, les xénogreffes sont détruites en quelques

heures par un rejet suraigu. Le rejet est plus aigu du porc vers le chien que l’inverse.

B- L’immunité cellulaire

Il y a 2 sortes d’immunité : immunité humorale et cellulaire. Pour le rejet de greffe c’est

l’immunité cellulaire qui est en jeu.

Elle est sous la dépendance d’une variété de globule blanc : le lymphocyte :

- comme le prouvent les expériences de laboratoire

- l’envahissement des greffes par les lymphocytes au moment du rejet.

Elle est donc responsable du rejet.

L’immunité cellulaire dépend des Lymphocytes T (LT) et l’immunité humorale des immunoglobulines

sécrétées par les Lymphocytes B.

Au début les traitements immunosuppresseurs étaient non sélectifs, aujourd’hui sélectifs des LT avec

l’IL-2.

C- Conditions du succès d’une transplantation d’organe

1 - Atténuation des différences antigéniques

Il y a sélection des donneurs : identité du HLA pour une compatibilité totale.

En veillant à ce qu’il y ait une bonne immunité tissulaire. Mais actuellement les traitements

immunosuppresseurs sont tellement forts que cette atténuation des différences antigéniques a beaucoup

moins d’importance.

2 - Diminution des défenses immunitaires

Par un traitement immunosuppresseur. Ainsi un donneur vivant peut par exemple donner un de ses

reins à son conjoint, ce qui était impossible auparavant.

Avantage : organe préservé, vascularisé

4

Inconvénients : risques pour donneurs pour certaines greffes

D- Antigènes d ’Histocompatibilité

Atténuation rapprochée avec les antigènes d’histocompatibilité. Ce sont les marqueurs de

chaque individu. Ces antigènes sont retrouvés au niveau de chaque cellule, de chaque tissu.

S’il y a greffe, des antigènes étrangers à l’individu sont donc introduits dans l’organisme.

Le système HLA (antigènes d’histocompatibilité) a été découvert par Jean Dausset.

Pour des frères et sœurs avec HLA identiques : il y a 100% de succès à vie.

En un peu plus de 40 ans, il y a eu seulement 3 prix Nobel de Médecine en biologie :

- en 1965 : Monod, Lwoff et Jacob, pour l’ARN messager

- en1980 : Jean Dausset pour HLA.

- en 2008 : Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi, pour la découverte du VIH

E- Traitement Immunosuppresseur

= Qui lutte contre les différences antigéniques

Le premier est l’Azathioprine (Imuran).

Puis on a associé plusieurs molécules :

- Azathioprine (Imuran) + Prednisone (Cortancyl)

- Azathioprine (Imuran) + Prednisone (Cortancyl) + Serum Anti-lymphocitaire

- En 1985 la Cyclosporine (Sandimmun) + Prednisone (Cortancyl) +/- Azathioprine

(Imuran)

- En 1995 le FK 506 (Prograf) + Prednisone (Cortancyl)

Aujourd’hui il existe de nombreux traitements immunosuppresseurs.

Le FK 506 fut un réel progrès.

II- Histoire de la greffe

A- Le début des greffes

1- Technique opératoire de greffe rénale

René Küss est le premier à découvrir la technique opératoire de greffe rénale.

Le problème est que les reins sont thoraciques (sous les côtes), rétro péritonéaux et profonds, avant

passage à travers les côtes mais difficile d’accès pour greffer, il est donc presque impossible à remettre

en place.

R. Küss a imaginé de mettre le rein greffé dans la fosse iliaque droite ou gauche. Pratique

car :

5

- Possibilité de le brancher aux vaisseaux iliaques

- Le rein est très proche de la vessie donc l’implantation de l’uretère dans la vessie est facilitée.

- De plus le rein est protégé par la fosse iliaque et la biopsie est facile pour savoir si il y un rejet ou

non.

Cette technique opératoire a été révolutionnaire car elle a permis de faire des greffes de rein en toute

sécurité dans le monde entier.

Par ailleurs, René Küss a étudié le traitement immunosuppresseur.

En 1954, un jeune maçon tombe d’un échafaudage, on l’opère pour lui retirer son rein mais les

chirurgiens se rendent compte qu’il n’a qu’un seul rein. Sa mère va alors lui donner un de ses reins mais

il ne fonctionnera que 3 semaines avant d’être rejeté.

John Merill, néphrologiste de Boston a vu cette technique alors qu’il voyageait en France au début des

années 1950, il a alors mentionné cette technique au Docteur Hume qui l’a adopté pour la première

greffe qui a été réalisée sur des jumeaux identiques. Cette greffe a réussi et a donc permis à John Murray

d’obtenir le prix Nobel, en utilisant la technique de R. Küss.

C’était très astucieux de donner le prix Nobel à cet homme car non seulement il a réussi la première

greffe, mais en plus avec des jumeaux identiques. Ceci pour montrer l’importance des différences

antigéniques pour le succès ou l’échec de la greffe.

En effet, jusqu’à Murray, toutes les greffes échouaient car le rejet survenait.

A cette époque, en 1961, Burnett en dépit du succès réalisé par J. Murray laissait entendre qu’il y avait

peu de chances qu’on réussisse une greffe, quelque soit l’organe.

2- L’immunosuppression chimique

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%