Mardi 9 avril 2013. Classe de TES1, TES2. Devoir blanc 4 h. (13 h à

Mardi 9 avril 2013. Classe de TES1, TES2. Devoir blanc 4 h. (13 h à 17 heures)

Calculatrice interdite

Le devoir comporte 2 sujets au choix : épreuve composée ou dissertation + deux sujets au choix de

Sciences sociales et Politiques pour les élèves suivant cet enseignement

Sujet n°1 : épreuve composée sur 20 points

Cette épreuve comprend trois parties.

1 – Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre aux

questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement

obligatoire.

2 – Pour la partie 2 (Étude d’un document), il est demandé au candidat de répondre à la question

en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et

de traitement l’information.

3 – Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au

candidat de traiter le sujet :

- en développant un raisonnement ;

- en exploitant les documents du dossier ;

- en faisant appel à ses connaissances personnelles ;

- en composant une introduction, un développement, une conclusion.

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la

présentation.

Première partie : Mobilisation des connaissances (6 points)

Q1. Quels sont les principaux déterminants de l’offre et de la demande de

devises ? (3 points)

Q2. Distinguez les instruments économiques des politiques climatiques qui recourent à

l'incitation de ceux qui recourent à la contrainte. (3 points)

Deuxième partie : Étude d’un document (4 points)

Distribution des niveaux de vie avant et après redistribution monétaire en 2010

Vous présenterez le document puis vous évaluerez l'efficacité de la redistribution

dans la réduction des inégalités de niveau de vie en France.

Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10

points)

À l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez

comment le progrès technique favorise la croissance économique.

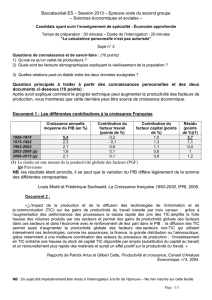

Document 1 :

Document 2 :

Les écarts de gains de productivité entre l'Europe et les Etats-Unis : la production et la

diffusion des TIC...

L’impact de la production et de la diffusion des technologies de l'information et de la

communication (TIC) sur les gains de productivité du travail transite par trois canaux

• grâce à l'augmentation des performances des processeurs la baisse rapide des prix des TIC

amplifie la forte hausse des volumes produits par ces secteurs et permet des gains de

productivité globale des facteurs dans ces secteurs et dans l'économie avec le renforcement de

leur part dans le PIB ;

• la diffusion des TIC permet aussi d'augmenter la productivité globale des facteurs des

secteurs non-TIC qui utilisent intensément ces technologies, comme les assurances, la

finance, la grande distribution ou l'aéronautique, grâce notamment à une meilleure

coordination des acteurs du processus de production ;

• l'investissement en TIC entraîne une hausse du stock de capital TIC disponible par emploi

(substitution du capital au travail) et un renouvellement plus rapide des matériels et aurait un

effet positif sur la productivité du travail.

Rapports de Patrick Artus et Gilbert Cette, Productivité et croissance, Conseil d'Analyse

Économique, n°4,2004.

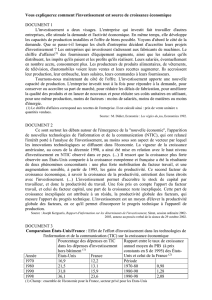

Document 3 : Schématisation

Sujet n°2 Dissertation appuyée sur un dossier

documentaire sur 20 points

Il est demandé au candidat :

de répondre à la question posée explicitement ou implicitement dans le sujet ;

de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;

de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment

celles figurant dans le dossier ;

de rédiger en utilisant un vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la

question, en organisant le développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage

l’équilibre des parties.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la

présentation.

Sujet : Comment peut-on expliquer les stratégies d’implantation des

Firmes Multinationales ?

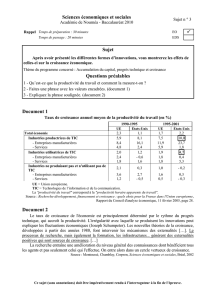

Document 1 : Principaux pays d'accueil des flux d'IDE (montants en milliards de

dollars)

Augmentation de

la demande

Innovations

de produit

Hausse possible des

salaires

Gains de

productivité

Hausse

possible des

profits

Amélioration de la

compétitivité

Augment

ation des

investis-

sements

Augmentation de

la

consommation

Baisse

possible des

prix

Hausse

possible des

exportations

Innovations

de procédé

Croissance de

la production

Document 2 :

Question : Le coût du travail est souvent présenté comme un facteur clé de la compétition économique

internationale. Les entreprises seraient en permanence à la recherche d'une main-d'œuvre moins

coûteuse sur un marché du travail de plus en plus globalisé. Est-ce ce que vous avez observé ?

Suzanne Berger : Notre équipe, composée d'ingénieurs et de chercheurs en sciences sociales du MIT, a

étudié 500 entreprises sur une période de 5 ans. Une de nos conclusions est qu'on tend à surestimer

l'importance du coût du travail dans la décision de transférer un système de production vers un pays

à bas salaire. Même dans des industries comme le textile/habillement, le coût du travail n'est qu'un

facteur parmi d'autres du coût total lié à une délocalisation : transport, matériaux, capital, mais aussi

incertitude quant à l'infrastructure sur place, corruption des autorités publiques, arbitraire politique,

etc. Pour les entreprises que nous avons étudiées, tous ces facteurs jouent un rôle beaucoup plus

important que le seul coût du travail. C'est uniquement quand tous ces éléments ont été maîtrisés que

le coût du travail s'impose comme décisif. [...] Dans le secteur électronique [...] une fois délocalisé, le

système de production doit être en mesure de se réinventer en permanence pour s'adapter aux

nouvelles technologies et aux nouveaux besoins du marché. Ceci suppose une main-d’œuvre

extrêmement qualifiée qui fait souvent défaut dans les pays émergents. Les Japonais l'ont compris : ils

ont instauré une division du travail avec la Chine, fondée sur la complexité et le cycle de vie du

produit. Ils délocalisent la fabrication des produits à longue série, mais gardent au Japon la fabrication

des produits avec un cycle de vie court. La raison en est que les employés japonais restent plus

qualifiés et savent mieux comment adapter rapidement la fabrication.

Entretien avec Suzanne Berger, auteur de Made in Monde. Propos recueillis par Wojtek Kalinowski et Thierry

Pech, La vie des idées, n°6, octobre 2005.

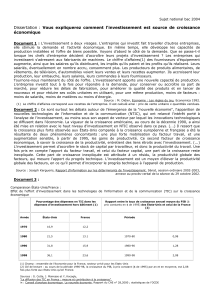

Document 3 : Coût salarial unitaire

Sources : Datastream, FMI et Natixis, Patrick Artus, Jacques Mistral et Valérie Plagnol, « L'émergence de la Chine : impact

économique et implications de politique économique », rapport du CAF, juin 2011.

Document 4 : Dans la formidable partie de Monopoly industriel qui se joue, les multinationales

excellent dans l'art de jongler avec les écarts de salaires pour s'approvisionner au meilleur prix. Elles

passent d'une délocalisation à une autre, à la faveur d'une main-d’œuvre en apparence inépuisable,

cette fameuse "armée industrielle de réserve" du capital chère à Karl Marx.

(…) La Chine n'est plus un pays low cost. Il y a dix ans, le coût d'un ouvrier était de 150 à 200 euros

par mois. Aujourd'hui, il faut dépenser le double", raconte Margaux Fildier, responsable des achats de

Delta Plus, qui fabrique à Suzhou (80 kilomètres de Shanghai) des vêtements de sécurité. Dix ans

qu'elle parcourt la Chine !

Partout, c'est le même scénario. Sur les bords du Yangzi Jiang, dans le delta de la rivière des Perles,

dans la province du Guangdong, le ras-le-bol des ouvriers chinois se traduit par une inflation salariale

galopante. Après une vague de suicides, Foxconn, le sous-traitant d'Apple, a dû doubler les salaires

dans son usine de Shenzhen. A Foshan, les ouvriers d'un sous-traitant de Honda ont campé devant les

grilles de l'usine jusqu'à ce qu'ils obtiennent une revalorisation de leurs rémunérations de 30 %.

Parfait, mais les voilà trop chers par rapport même à leurs compatriotes.

Adidas a renoncé cet été à avoir ses propres usines en Chine pour aller coudre ses chaussures aux trois

bandes au Vietnam. Le salaire moyen d'un ouvrier à Hô Chi Minh-Ville faisait jeu égal en 2011 avec

celui pratiqué dans le delta de la rivière des Perles (Chine) il y a dix ans. (…) Qui dit mieux ? Les

Philippines, où le salaire minimal n'a progressé que de 5 % en dix ans ; la Birmanie, après des années

d'isolement ; la Bulgarie, avec un salaire moyen de 350 euros par mois, soit deux fois moins qu'en

Hongrie et trois fois moins qu'en Croatie. Le Bangladesh a vu débouler, ces dernières années, les

grandes enseignes du type H&M, Zara ou Uniqlo. (…)

Cruelle ironie de l'histoire. A l'heure où les multinationales quittent la Chine pour aller puiser en Asie

du Sud-Est une main-d’œuvre encore moins chère, les géants asiatiques, eux, viennent produire des

réfrigérateurs, des lave-vaisselle et des téléviseurs... dans la vieille Europe.

Après Samsung, LG a ouvert une usine d'électroménager en Pologne. Le groupe sud-coréen, qui

entend ainsi profiter d'une main-d’œuvre bon marché et formée autrefois par Philips, Bosch et

Siemens, espère devenir le n° 1 de l'électroménager d'ici à 2015.

Les Chinois, qui nourrissent de grandes ambitions sur le marché des téléviseurs, ne sont pas en reste.

TCL assemble déjà des télés en Pologne... dans une ancienne usine Thomson, tandis que le chinois

Changhong a choisi la République tchèque comme tête de pont pour lancer ses téléviseurs en Europe.

Enfin, Haier étudierait une implantation en Europe de l'Est pour y produire une partie de ses produits

électroménagers.

Objectif des marques asiatiques : la conquête du marché européen. De six semaines, les délais

d'approvisionnement passent ainsi à trois jours. De quoi satisfaire aux exigences de la grande

distribution occidentale.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%