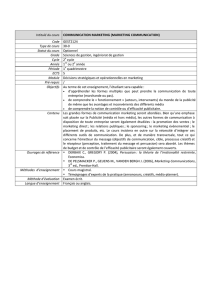

partie 2 : le marketing mix

PARTIE 2 : LE MARKETING MIX .................................................................................................................... 3

Chapitre I : LA POLITIQUE DE PRODUIT ................................................................................................ 3

I ) La notion de produit ................................................................................................................................... 3

1: Définition................................................................................................................................................ 3

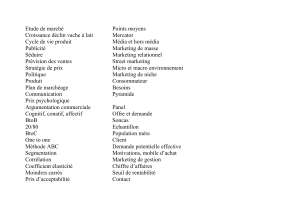

2 : Classification des produits ..................................................................................................................... 3

3: Les attributs du produit........................................................................................................................... 3

3.1 : La définition du packaging ............................................................................................................. 3

3.2 : Les deux composantes d’un packaging .......................................................................................... 5

3.3: Les fonctions du packaging ............................................................................................................. 6

4: La politique de gamme ........................................................................................................................... 7

5: Le Cycle de vie du produit ..................................................................................................................... 8

chapitre II ) LA POLITIQUE DE PRIX ............................................................................................................ 12

I ) Les modes de fixation du prix ................................................................................................................... 12

1: En fonction des coûts de l'entreprise ........................................................................................................ 12

1.1: Méthode du coût complet (full cost) ................................................................................................. 12

1.2: La méthode du coût direct (direct costing) ........................................................................................ 12

2 ) En fonction de la demande ...................................................................................................................... 12

2.1: La notion d'élasticité de la demande par rapport au prix ................................................................... 13

2.2: La notion d'élasticité croisée (voir exercice TD) .............................................................................. 14

2.3: La méthode du prix psychologique (ou prix d'acceptabilité) ............................................................ 14

2.4: La prise en compte du comportement du consommateur .................................................................. 16

3 ) En fonction de la concurrence ................................................................................................................. 16

3.1: Le prix du marché.............................................................................................................................. 16

3.2: Fixation des prix industriels et sur les marchés publics .................................................................... 17

II ) Les stratégies de prix possibles ............................................................................................................... 17

1: Les deux principales stratégies de prix pour le lancement de produits : pénétration du marché ou

écrémage ....................................................................................................................................................... 17

2: Les stratégie de modification de prix de produits implantés sur le marché ............................................. 18

Chapitre III : LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION ....................................................................................... 20

Chapitre III : LA POLITIQUE DE DISTRIBUTION ....................................................................................... 20

I ) Définitions préliminaires .......................................................................................................................... 20

Les fonctions de la distribution ........................................................................................................................... 22

II ) Les formes de distribution en France ..................................................................................................... 22

1: Le commerce indépendant ........................................................................................................................ 22

1.1: Le commerce indépendant isolé ........................................................................................................ 22

1.2: Le commerce indépendant associé .................................................................................................... 23

1.2.1: Les réseaux horizontaux ............................................................................................................. 23

1.2.2: Les réseaux verticaux ................................................................................................................. 23

2: Le commerce intégré ................................................................................................................................ 25

2.1: A dominante alimentaire ................................................................................................................... 25

2.2: Les multispécialistes.......................................................................................................................... 26

2.3: Les grandes surfaces spécialisées (GSS) ........................................................................................... 26

III ) Le choix des circuits de distribution ..................................................................................................... 26

1) La longueur des circuits de distribution ................................................................................................... 26

2) Avantages comparés des différents canaux.............................................................................................. 28

2.1 : Critères de choix entre distribution directe et indirecte .................................................................. 28

2.2 : Distribution intensive, sélective ou exclusive ? ............................................................................... 28

2.3: Le processus de choix d'un circuit de distribution ............................................................................ 30

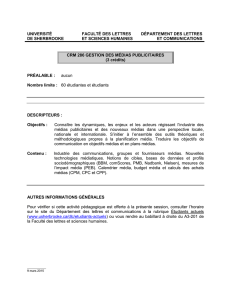

CHAPITRE 4 : LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION DES VENTES .............. 34

CHAPITRE 4 : LA POLITIQUE DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION DES VENTES .............. 34

2

I ) LA COMMUNICATION : PRINCIPES DE BASE (communication média et hors média) ............. 35

1: Le processus de la communication selon Shannon et Weawer ................................................................ 35

2: La définition d'un objectif de communication .......................................................................................... 36

3: Les cibles de la communication ............................................................................................................... 37

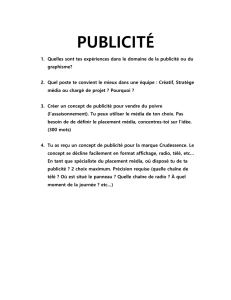

II) LA COMMUNICATION MEDIA OU LA COMMUNICATION PUBLICITAIRE ......................... 37

1 :• L'action publicitaire ............................................................................................................................... 37

1.1: Définition de la publicité ................................................................................................................... 37

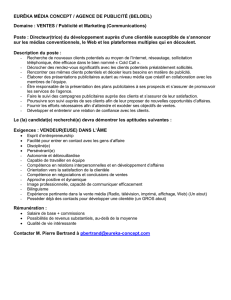

1.2: Les acteurs de l’action publicitaire .................................................................................................... 37

2) Les médias de masse ou mass média : vecteurs de la communication publicitaire la répartition des

recettes publicitaires ..................................................................................................................................... 40

2.1: Le média télévision ........................................................................................................................... 43

2.2: Le média presse ................................................................................................................................. 44

2.3: Le média radio ................................................................................................................................... 45

2.4: Le média affichage ............................................................................................................................ 45

2.5: Le média cinéma ............................................................................................................................... 45

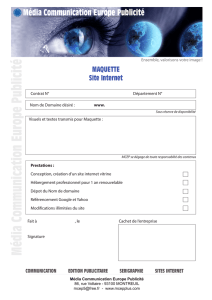

2.6 : Le média Internet.............................................................................................................................. 45

3) La conception d'une campagne publicitaire ............................................................................................. 46

3.1 : Rédaction du brief agence à partir de l'analyse de la situation de t'annonceur ................................ 46

3.2 : Détermination des variables relatives à la stratégie de communication ........................................... 46

3.3: La stratège créative on "copy strategy" on "plan de travail créatif ................................................... 47

3.4: Le choix des médias et des snnports= le "média planning" on "plan média" ................................... 47

3.5: Contrôle et évaluation de la campagne .............................................................................................. 47

III : LA COMMUNICATION HORS MEDIA............................................................................................ 47

1: Le marketing direct .................................................................................................................................. 47

2: La communication institutionnelle ........................................................................................................... 48

2.1: Les relations publiques (RP) ............................................................................................................. 48

2.2: Le parrainage (ou sponsoring) ........................................................................................................... 48

2.3: Le mécénat ........................................................................................................................................ 48

IV ) LA PROMOTION DES VENTES ET SES OUTILS .......................................................................... 48

3

PARTIE 2 : LE MARKETING MIX

Chapitre I : LA POLITIQUE DE PRODUIT

I ) La notion de produit

1: Définition

Les produits et services d’une entreprise sont ce qu’elle offre à ses clients potentiels.

Offre matérielle : un produit (une voiture, un bien alimentaire…)

Offre immatérielle : un service (l’entretien de la voiture ; le service consommateur).

Le plus souvent, une offre de produit est une combinaison de biens matériels et de services (en général, un

fabricant d’appareils ménagers propose à sa clientèle des appareils avec des garanties et des services).

En plus de ces caractéristiques fonctionnelles, un produit ou un service est composé de caractéristiques

d'images (marque, emballage, stylistique…).

2 : Classification des produits

Il existe de nombreuses classifications des produits. Nous retiendrons celle qui est basée sur le type de clientèle

et la fréquence d'achat

Classification

Produits

EN FONCTION DE LA CLIENTELE

-------------------------------

Les ménages

--------------------------------------------------------------

Les entreprises

Biens de grande consommation ou de

consommation courante: lait, pain

Biens durables: articles de mode, parfum…

Services

--------------------------------------------------------------

Biens industriels: matières premières, produits

semi-ouvrés, produit d'entretien…

Services

EN FONCTION DE LA FREQUENCE D'ACHAT

Biens banals: ils se caractérisent par des achats très

fréquents, réguliers, automatiques et une durée de

consommation courte: fruits, riz, pommes de terre,

carburant, cigarettes, lessive…

Biens anomaux: ils se caractérisent par des achats

peu fréquents, réfléchis et une durée de

consommation plus ou moins longue: hi-fi,

mobilier, voiture, maison, vêtements, meubles…

3: Les attributs du produit

3.1 : La définition du packaging

La plupart des biens de grande consommation ne sont pas vendus nus (ou en "vrac"), mais conditionnés (ou

emballés).

Les termes d'emballage, de conditionnement et de packaging sont à peu près synonymes, mais on utilisera ici de

préférence celui de packaging parce que, contrairement aux deux autres, il n'évoque pas seulement les aspects

physiques et fonctionnels du "contenant" des produits mais aussi les aspects décoratifs qui, on le verra, sont

aussi importants.

4

On peut définir le:

Packaging comme l'ensemble des éléments matériels qui, sans faire partie du produit lui-même, sont vendus

avec lui en vue de permettre ou de faciliter sa protection, son transport, son stockage, sa présentation en

linéaire, son identification et son utilisation par les consommateurs…

On distingue généralement 3 catégories (ou niveaux) de packaging.

Le premier est appelé l'emballage primaire: c'est le contenant de chaque unité de consommation du produit; il se

trouve en contact direct avec le produit.

Exemples: boîtes en carton pour le sucre, pots de yaourts, bouteille de bière, sachets de potages, boites de petits

pois en conserve, etc…

Le deuxième niveau est appelé emballage secondaire (ou de regroupement). C'est celui qui regroupe plusieurs

unités de consommation du produit pour en faire une unité de vente. Il peut s'agir d'un pick-up en carton

regroupant 6 pots de yaourt, ou d'un pack de 12 bouteilles de bière

Le troisième niveau est appelé emballage tertiaire (ou de manutention): c'est celui qui permet de transporter de

l'usine aux dépôts ou aux points de vente un certain nombre d'unités de vente du produit. Il s'agit par exemple,

des "palettes" en contre-plaqué regroupant plusieurs dizaines de packs de bière. Ce troisième niveau de

packaging a des fonctions plutôt logistiques que marketing et intéresse les distributeurs plutôt que les

consommateurs finals qui, sauf exception, n'ont pas l'occasion de le voir.

Marque X

Flacon en verre

contenant

du parfum

conditionnement

Marque X

Marque X

Marque X

Marque X

boîtes en

carton

contenant

le flacon

en verre

Emballage

primaire

Boîtes en

carton

contenant

les flacons

regroupés

Emballage

secondaire

Caisse ou carton pour transporter,

protéger, stocker…, les boîtes en

carton contenant les flacons

Emballage

tertiaire

5

3.2 : Les deux composantes d’un packaging

Le contenant

Le(s) matériau(x) utilisés: plastique, verre, carton, métal (p 30)

la forme du packaging unitaire et/ou de regroupement

système de bouchage ou de fermeture (s'il y a lieu): couvercle vissé, bouchon de liège, capsule plastique,

opercule soudée…

Le matériau est choisi en fonction de la perception qu'en ont les consommateurs et des contraintes de

compatibilité entre le produit et son conditionnement.

Matériaux

Caractéristiques

Bois

Il bénéficie d'une image naturelle auprès du consommateurs, cependant son impact en

linéaire est faible. Palettes, caisses, coffrets, cagettes, tonnellerie

Métal

*Fer Blanc

*Aluminium

Il est souvent utilisé dans des formes standardisées (boîtes de conserve). Solidité,

étanchéité

Plastique

Il présente un avantage évident pour les producteurs puisqu'il se moule et se colore

facilement. Bon vecteur d'alerte, transparence, légèreté, rigidité ou souplesse, facilité

de transformation, recyclage (PET)

Verre

Il confère un statut de qualité aux produits qu'il contient. Recyclable, étanche,

chimiquement inerte, sain, élégant

Papier carton

Il est facilement imprimable. Le papier carton est arrivé, ces dernières années, à

surmonter son image bon marché. Rigidité, flexibilité ; mémoire du pli ; recyclable,

économique, léger

Le décor

le graphisme (dessins, photos, caractères typographiques, etc…)

couleurs (voir petit code des couleurs P 30)

textes (emplacement, disposition)

étiquettes

Petit code des couleurs

Couleur

Associations positives

Associations négatives

ROUGE

La passion, le dynamisme, le

révolutionnaire, le sexe, la masculinité

La guerre, le sang, le feu, la mort, le démon

ORANGE

L'énergie, l'activité, la générosité, la

convivialité, l'ambition

Pas d'associations négatives, peut toutefois faire

"bon marché"

JAUNE

Le soleil, l'été, l'or, la lumière céleste,

l'intelligence, la science, l'action, la

royauté, l'expansion

Le jaune terne exprime la couardise, la trahison, le

doute

VERT

Le végétal, la nature, le printemps, la

vie, l'espérance, la fertilité, la sécurité,

la satisfaction et le repos

Le vert bleu est glacé, agressif et violent. Le vert

gris fait maladif

BLEU

La spiritualité, la foi, le surnaturel, la

Les valeurs introverties, le secret, la pénombre

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

1

/

50

100%