Compl\xE9mentsCHICK - Serveur de listes de Creteil

Historique

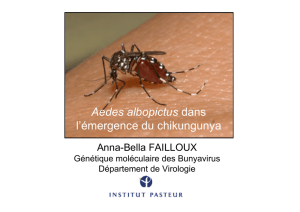

Le vecteur

Aedes albopictus est un moustique originaire d’Asie du Sud-est, il aurait été introduit à Madagascar lors des grandes migrations austronésiennes

en provenance d’Indonésie au Vième siècle de notre ère. (les œufs sont très résistants à la dessiccation)

Le virus

Arthropode Born virus (arbovirus) du groupe des alphavirus de la famille des Togaviridés.

On distingue deux souches, l’une africaine et l’autre asiatique.

Virus à ARN de polarité positive ( la traduction se fait directement dans le cytoplasme de la cellule hôte)

Lutte Mécanique :

Dans l’ile de la Réunion, la négligence des populations et la densification de l’habitat a permis la constitution d’une population d’Aedes

homogène sur le pourtour de l’ile.

La suppression des gites larvaires autour des maisons est un préalable à une lutte efficace contre le chikungunya et permettrait une fragmentation

des populations de moustiques.

De nombreuses arboviroses causées par des alphavirus sont présentes en Afrique :

Virus Mayaro

Virus O'Nyong-Nyong

Virus Sindbis

Fièvre jaune

Fièvre de la vallée du rift …

Lutte Chimique :

Elle est réalisée avec des organophosphorés : Le Fenitrothion, mortel pour les moustiques adultes et le Téméphos, mortel pour les larves, sont

utilisés par l'armée chez les particuliers, les agents de l'État dans les espaces et bâtiments publics - les établissements scolaires.

Mode d’action :

Les organophosphorés inhibent l'acétylcholinestérase.

L’AChE est impliquée dans les mécanismes de transmission de l'influx nerveux à travers l'organisme : dans les jonctions inter neuronales et

neuromusculaires, la terminaison nerveuse libère un médiateur chimique, l'acétylcholine (ACh), qui permet la transmission du message nerveux

d'une cellule à l'autre. Une fois l'information transmise, l'acétylcholine est rapidement inactivée par l'AChE, ce qui permet au système de revenir

à son état de repos. L'inhibition de l'enzyme par de nombreux neurotoxiques entraîne une accumulation du médiateur chimique dans l'espace

synaptique, qui maintient de ce fait une transmission permanente de l'influx nerveux, laquelle conduit généralement à la tétanie musculaire et à la

mort.

Le développement des organophosphorés en tant qu'insecticides date du début des années 1970, favorisé par l'interdiction d'utilisation des

composés organochlorés comme le DDT (dichloro-diphényl-trichloroéthane, hautement rémanent, dont le comportement lipophile en fait une

substance extrêmement bioaccumulable). Les organophosphorés s'imposent rapidement par une très grande efficacité, notamment contre les

insectes, et leur comportement dans l'environnement est considéré comme relativement inoffensif quand on les oppose aux organochlorés. Ceci

dit, ces molécules ne doivent en aucun cas être considérées comme étant écotoxicologiquement négligeables.

Résistance des moustiques aux insecticides : une même mutation commune à différentes espèces

La majorité des insecticides utilisés dans la lutte anti-vectorielle pour ralentir la transmission des maladies à l’homme sont des organophosphorés

et des carbamates qui inhibent une enzyme, l’acétylcholinestérase (AChE).

Or, depuis un certain nombre d’années, des résistances à ces pesticides dues à une modification de l'AChE apparaissent chez les moustiques.

Récemment, le gène d’acétylcholinestérase impliqué dans ces résistances a été identifié et nommé ace-1. Les chercheurs ont analysé sur ce gène

la nature des mutations responsables de la résistance chez Culex pipiens originaire de 10 pays d'Amérique, d'Europe et d'Afrique, et chez

Anopheles gambiae de Côte d'Ivoire.

Les résultats ont indiqué qu’une même mutation était présente dans le gène ace-1 des différentes espèces de moustique. Cette mutation

ponctuelle (correspondant au remplacement d’une base par une autre dans la chaîne ADN), conduit à la production d’une protéine dans laquelle

un acide aminé est remplacé par un autre (substitution de l’acide aminé glycine par une sérine : mutation G119S).

Des tests in vitro, réalisés sur des cellules en culture, ont confirmé que cette mutation était bien responsable de la résistance aux pesticides

employés (insensibilité au carbamate propoxur).

L'analyse approfondie du gène ace-1 a permis de voir que la mutation G119S s'était produite au moins à deux reprises différentes dans l'espèce

Culex pipiens. De plus, cette mutation ayant été retrouvée parmi la majorité des populations de moustiques couvrant le globe, il semble probable

que les chercheurs tiennent là une clé essentielle de l’origine des résistances des moustiques aux pesticides (voire d’autres résistances

de la part d’insectes différents comme les pucerons).

Est-ce que la pulvérisation des organophosphorés a un effet sur l'environnement?

Les organophosphorés se dégradent rapidement dans l'environnement, particulièrement dans le sol humide, et leur toxicité vis-à-vis des oiseaux

et des mammifères est faible.

Par contre ils sont très toxiques pour les insectes, y compris les insectes utiles, comme les abeilles.

Lutte biologique :

Elle est réalisée avec le Bacillus Thuringiensis Isralensis (B.T. I .) ou VECBAC.

Mode d’action :

Durant l'étape de sporulation de son cycle de vie, le Bti produit une protéine cristallisée, qui est toxique uniquement pour les larves de

moustiques et de mouches noires. Ces cristaux microscopiques sont ingérés par les larves des insectes lorsque celles-ci se nourrissent. Dans le

milieu alcalin de l'appareil digestif de ces insectes sensibles, les cristaux se dissolvent et se transforment en molécules protéiques toxiques qui

détruisent les parois de l'estomac. Les insectes cessent habituellement de se nourrir dans les heures qui suivent leur exposition au Bti et meurent

en quelques jours.

Quel effet le Bti a-t-il sur l'environnement?

Le Bti ne devient toxique qu'une fois rendu dans l'estomac des larves de moustiques ou de simulies. Le Bti n'a donc aucun effet sur les autres

insectes comme l'abeille domestique, ni sur les poissons, les oiseaux ou les mammifères. L’agence deprotection de l'Environnemental des États-

Unis estime que les risques présentés par les souches de Bti pour les organismes non visés sont négligeables à nuls. La toxine insecticide est en

outre rapidement biodégradée dans l'environnement par les rayons solaires et les microorganismes.

Comment peut-on lutter efficacement contre le CHICK et limiter ses effets sociaux et économiques tout en

préservant l’environnement ?

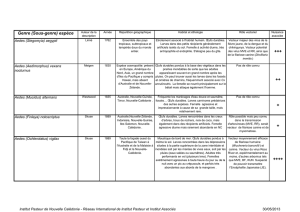

Diversité des moustiques du genre Aedes

Aedes abnormalis

Aedes cantator

Aedes fulvus

Aedes luteolateralis

Aedes phyllolabis

Aedes taeniorhynchoides

Aedes aboriginis

Aedes capensis

Aedes fulvus pallens

Aedes luteostriatus

Aedes pionips

Aedes taeniorhynchus

Aedes adami

Aedes carteri

Aedes fumidus

Aedes macfarlanei

Aedes pipersalatus

Aedes taeniorostris

Aedes adersi

Aedes cartroni

Aedes furcifer

Aedes

madagascarensis

Aedes pogonurus

Aedes tarsalis

Aedes aegypti

Aedes caspius

Aedes fuscinervis

Aedes mariae

Aedes polynesiensis

Aedes tauffliebi

Aedes aegypti formosus

Aedes cataphylla

Aedes gardnerii

Aedes marshallii

Aedes poweri

Aedes taylori

Aedes aerarius

Aedes chamboni

Aedes geniculatus

Aedes mascarensis

Aedes prominens

Aedes teesdalei

Aedes africanus

Aedes cinctus

holocinctus

Aedes gibbinsi

Aedes masoalensis

Aedes pseudoafricanus

Aedes telleri

Aedes aitkeni

Aedes cinereus

Aedes grahamii

Aedes mathioti

Aedes pseudotaeniatus

Aedes thelcter

Aedes albineus

Aedes circumluteolus

Aedes grassei

Aedes mattinglyi

Aedes pseudotarsalis

Aedes thibaulti

Aedes albocephalus

Aedes communis

Aedes grenieri

Aedes mediolineatus

Aedes pseudotarsalis

trifilatus

Aedes tiptoni

Aedes albodorsalis

Aedes congolensis

Aedes grjebinei

Aedes mediopunctatus

Aedes pubescens

Aedes togoi

Aedes albolineatus

Aedes contiguus

Aedes grossbecki

Aedes mefouensis

Aedes pulchrithorax

Aedes tricholabis

Aedes albopictus

Aedes cozi

Aedes hamoni

Aedes melanimon

Aedes pulcritarsis

Aedes tricholabis bwamba

Aedes alboscutellatus

Aedes crassiforceps

Aedes harrisoni

Aedes metallicus

Aedes pullatus

Aedes trichurus

Aedes albothorax

Aedes cretatus

Aedes hastatus

Aedes michaelikati

Aedes punctocostalis

Aedes triseriatus

Aedes alboventralis

Aedes culicinus

Aedes haworthi

Aedes microstictus

Aedes punctodes

Aedes trivittatus

Aedes alternans

Aedes cummensii

Aedes hebrideus

Aedes minutus

Aedes punctor

Aedes tulearensis

Aedes angustus

Aedes cumminsii

Aedes heischi

Aedes mitchellae

Aedes punctothoracis

Aedes uncus

Aedes annandalei

Aedes dalzieli

Aedes hexodontus

Aedes mixtus

Aedes quasirusticus

Aedes unilineatus

Aedes annulata

Aedes demeilloni

Aedes hirsutus

Aedes monetus

Aedes quasiunivittatus

Aedes varipalpus

Aedes annulipes

Aedes dendrophilus

Aedes holocinctus

Aedes monotrichus

Aedes reali

Aedes veeniae

Aedes apicoargenteus

Aedes dentatus

Aedes hopkinsi

Aedes moucheti

Aedes refiki

Aedes vexans

Aedes arborealis

Aedes detritus

Aedes hortator

Aedes mucidus

Aedes rickenbachi

Aedes vigilax

Aedes

argenteopunctatus

Aedes devisi

Aedes impiger

Aedes mutilus

Aedes riparius

Aedes vittatus

Aedes

argenteoventralis

Aedes dialloi

Aedes implicatus

Aedes natalensis

Aedes rossicus

Aedes vittiger

Aedes argyrothorax

Aedes diantaeus

Aedes imprimens

Aedes natronius

Aedes rusticus

Aedes wigglesworthi

Aedes atlanticus

Aedes domesticus

Aedes increpitus

Aedes neoafricanus

Aedes saxicola

Aedes woodi

Aedes atropalpus

Aedes dorsalis

Aedes ingrami

Aedes nigerrimus

Aedes scapularis

Aedes yangambiensis

Aedes aurifer

Aedes dufouri

Aedes insolens

Aedes nigricephalus

Aedes scatophagoides

Aedes yvonneae

Aedes axicola

Aedes durbanensis

Aedes interruptus

Aedes nigripes

Aedes scutellaris

Aedes zoosophus

Aedes bancoi

Aedes durhamii

Aedes irritans

Aedes nigromaculis

Aedes semlikiensis

Aedes barnardi

Aedes ebogoensis

Aedes jamoti

Aedes niphadopsis

Aedes septemstriatus

Aedes bequaerti

Aedes echinus

Aedes juppi

Aedes niveoides

Aedes serratus

Aedes bergerardi

Aedes edgari

Aedes kapretwae

Aedes notoscriptus

Aedes sierrensis

Aedes berlandi

Aedes ellinorae

Aedes kennethi

Aedes nyasae

Aedes simpsoni

Aedes bicristatus

Aedes embuensis

Aedes kummi

Aedes nyounae

Aedes simulans

Aedes biskraensis

Aedes eritreae

Aedes lamborni

Aedes ochraceus

Aedes soleatus

Aedes bolensis

Aedes eritreae

karooensis

Aedes langata

Aedes odantus

Aedes sollicitans

Aedes boneti

Aedes excrucians

Aedes laniger

Aedes oligopistus

Aedes spencerii

Aedes breedensis

Aedes falabreguesi

Aedes leesoni

Aedes opok

Aedes squamiger

Aedes brunhesi

Aedes filicis

Aedes leptolabis

Aedes orbitae

Aedes stanleyi

Aedes brygooi

Aedes fitchii

Aedes leucocelaenus

Aedes ovazzai

Aedes sticticus

Aedes caballus

Aedes flavescens

Aedes leucomelas

Aedes pachyurus

Aedes stimulans

Aedes caecus

Aedes flavimargo

Aedes lineatopennis

Aedes palpalis

Aedes stokesi

Aedes calceatus

Aedes fowleri

Aedes lineatus

Aedes pataigain

Aedes strelitziae

Aedes caliginosus

Aedes fraseri

Aedes longipalpis

Aedes pauliani

Aedes subargenteus

Aedes campestris

Aedes fryeri

Aedes longiseta

Aedes pembaensis

Aedes sudanensis

Aedes canadensis

Aedes fulgens

Aedes lottei

Aedes pernotatus

Aedes sylvaticus

Aedes cantans

Aedes fulvithorax

Aedes luteocephalus

Aedes phillipi

Aedes taeniarostris

1

/

5

100%