Chapitre 3 : Sortir de l`entreprise capitaliste

Chapitre 3 : Sortir de l’entreprise capitaliste

Le dépassement de l’entreprise capitaliste est indissociablement un enjeu intellectuel et

politique qui appelle une grande rigueur dans sa mise en oeuvre. Il doit tenir compte en effet

des forces et des faiblesses des différents héritages du passé. Des tentatives d’organisations

alternatives ont été mises en place par les travailleurs depuis le XIXe siècle pour disposer d’un

plus grand contrôle sur la manière de produire et de s’impliquer dans le travail. Mais

l’existence des entreprises, des PME jusqu’aux grandes sociétés de capitaux est liée à un ordre

économique, social et politique fondé sur le droit de propriété s’adossant aux pouvoirs des

États et sur la « libre concurrence » des marchés. Les tentatives de sortie de l’entreprise

capitaliste se sont toujours heurtées à l’hostilité des forces économiques et sociales portées par

les catégories dominantes (bourgeoisies industrielles et financières, managers…) qui ont

freiné, détruit ou marginalisé ces expériences alternatives.

Les expériences du passé, plus ou moins anciennes, peuvent nous aider à évaluer la portée des

nouveaux projets à construire. Les « Conseils ouvriers », les mouvements pour l’autogestion,

les coopératives de production (SCOP), mais aussi les entreprises socialement responsables

(RSE) sont autant de cas à étudier même si ces expériences n’ont pas toutes les mêmes

ambitions de transformation sociale. L’actionnariat salarié en revanche, qui prétend associer

les salariés au fonctionnement de l’entreprise ne relève pas de la même démarche et conduit

comme nous le verrons à reproduire les schémas de l’entreprise néo-libérale.

Un certain nombre de salariés, voire d’entrepreneurs, sont depuis longtemps à la recherche

des meilleures combinaisons productives pour gérer autrement leur entreprise en conciliant

efficacité économique, partage des résultats et des processus de décision. Leur expérience et

les conditions de leur succès devront être également interprétées afin d’examiner comment il

est possible de les prolonger vers des voies encore plus prometteuses pour l’immense majorité

des salariés et des citoyens.

Les entreprises que nous appelons de nos vœux seront toujours immergées dans des règles

juridiques propres aux systèmes économiques et politiques qui prévaudront demain ou après

demain. L’enjeu est donc de ne pas les enfermer dans un espace trop restreint mais au

contraire de les inscrire dans un projet crédible de maîtrise du développement social

d’ensemble.

De plus, il faudra être en mesure de penser à la fois des formes plus démocratiques

d’organisation des pouvoirs sans jamais les dissocier de la recherche d’une nouvelle efficacité

économique et sociale au bénéfice de toutes les populations. La « rentabilité financière » n’est

pas la seule logique qui doive impérativement dominer toutes les autres dans la mesure où

aucun arbitrage conscient n’a jamais été opéré dans ce sens par les régimes démocratiques.

C’est dire qu’il nous parait peu réaliste de passer directement de l’entreprise néo-libérale à

« l’entreprise autogestionnaire » par exemple sans mesurer ni préparer les transitions et les

étapes nécessaires à franchir.

Après avoir examiné les tentatives d’organisations productives alternatives à l’entreprise

capitaliste dans l’histoire, nous rappellerons ce que sont les règles économiques qui

structurent et qui cloisonnent l’entreprise aujourd’hui (productivité, compétitivité, rentabilité,

flux tendu) en montrant comment certaines luttes sociales peuvent cependant contribuer à

faire bouger ces cloisonnements. Nous définirons ensuite les axes principaux de ce que

pourrait être une « nouvelle conception de l’entreprise » qui s’appuiera sur la distinction entre

les notions « d’entreprise » et de « société » avant de nous engager sur le thème du « contrôle

citoyen de l’entreprise ».

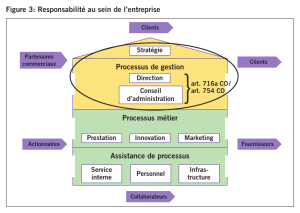

L’axe principal de notre réflexion consistera à dévoiler la confusion largement partagée entre

l’entité productrice de biens et de services qu’est « l’entreprise » et l’entité juridique incarnée

par la « société » afin de proposer des pistes pour sortir de cette firme néo-libérale dans

laquelle précisément les deux entités sont confondues. En effet, pour le droit, l’ « entreprise »

n’existe pas car seule est reconnue juridiquement la « société » portée par les actionnaires, les

propriétaires et tous ceux qui ont pour mandat de les représenter dans la chaîne hiérarchique

en particulier les managers salariés. Face au poids institutionnel de ces acteurs et à leur

système de pensée de plus en plus « hégémonique » qui s’incarne dans des institutions

financières nationales et internationales, le mouvement social et syndical reste encore en

position de faiblesse. Il devra donc faire activement pression sur « le politique » afin de

proposer d’autres règles de pilotage de l’entreprise. Seules ces nouvelles règles, comme nous

le montrerons, seront susceptibles de valoriser le travail et la production des richesses au

bénéfice du plus grand nombre dans le cadre d’une organisation des pouvoirs plus

« démocratique ».

1 – Les tentatives d’auto-organisation dans la production et dans le

travail comme alternatives aux firmes capitalistes.

Depuis la Commune de Paris jusqu’au XXe siècle, les crises économiques et sociales ont

entraîné des périodes d’effervescences politiques quasiment révolutionnaires qui ont conduit

parfois le monde ouvrier à mettre en place des formes démocratiques d’auto-organisation

populaire. Ces dernières remettaient en question l’organisation de la production et du travail

caractéristique des entreprises capitalistes. Il s’agissait de formes d’organisation plus ou

moins transitoires de travailleurs sur leurs lieux de travail et plus largement sur des unités de

territoire englobant le travail, l’usine et l’entreprise. L’objectif était de contrôler les conditions

de la production mais également et plus largement les conditions de travail et de vie.

Le terme de « Conseil » a été alors employé pour caractériser des réalités très diverses à partir

des années 1918-1920. Les soviets russes, le Rätesystem allemand ou les shop steward

comitees en Grande-Bretagne ont pu s’en réclamer. Mais ce sont surtout les Conseils d’usine

de Turin en 1920, les Conseils d’ouvriers d’Autriche en 1918 et 1919, la République des

Conseils de Hongrie en 1919 ou la République des Conseils de Bavière en 1919 qui ont donné

tout leur sens à ces formes d’organisation qui regroupaient l’ensemble des ouvriers d’un

atelier ou d’une usine. L’expérience des Conseils n’a chaque fois duré que quelques mois.

Elle n’a pu s’élargir au point de construire de nouvelles règles économiques et politiques

pour le gouvernement d’un pays et d’une nation. Le non aboutissement des révolutions

européennes a marqué également l’échec du mouvement « conseilliste ».

Pour Max Adler, l’un des principaux animateurs des Conseils ouvriers d’Autriche en 1919, le

Conseil est la forme la plus efficace et la plus opérationnelle de la lutte des classes mais elle

n’est pas destinée à devenir la forme par excellence d’organisation préfigurant le socialisme.

Pour le théoricien Antonio Gramsci, au contraire, les Conseils représentent un modèle

d’organisation de la démocratie qui devra contribuer à modeler l’État socialiste en

construction. Dans cette perspective, ces Conseils d’usine sont la base non corporatiste et non

purement représentative de l’État ouvrier. Ils permettent le contrôle de la production et sont

les fondements d’un nouvel État et d’une nouvelle économie populaire.

Dans l’histoire du mouvement ouvrier, le Conseil est une référence symbolique forte pour

l’auto-organisation de la classe ouvrière. C’est la forme véritable de la démocratie directe

alors que les soviets russes ont été assez rapidement déconsidérés par une partie du

mouvement ouvrier. Rosa Luxemburg le souligne clairement dans ses écrits politiques :

« A la place des institutions représentatives issues d’élections populaires générales, Lénine et

Trotski ont imposé les soviets comme la seule représentation véritable des masses

laborieuses. Mais si on étouffe la vie politique dans le pays, la paralysie gagne

obligatoirement la vie dans les soviets » (Luxemburg, 1971, p. 85).

Pour les marxistes des Conseils, le stalinisme et la social-démocratie ont été universellement

discrédités et certains de ceux qui ont succédé aux grands théoriciens de ce courant (Karl

Korsh, Paul Mattick, Anton Pannekoek) ont cru voir dans les mouvements de révolte qui se

sont exprimés à Berlin-Est en 1953 ou en Hongrie en 1956 les conditions de possibilité d’un

renouveau.

L’un des militants et théoriciens les plus conséquent de ce courant marxien avait défini un

projet ambitieux pour produire et travailler autrement dans une société nouvelle :

« En ce qui concerne le cadre organisationnel de la société nouvelle, [les groupes

communistes de conseils] mettent en avant l’idée d’une organisation de Conseils ayant pour

base l’industrie et le processus de production, et de l’adoption du temps de travail moyen

comme instrument pour mesurer la production, la reproduction et la distribution, pour autant

qu’un tel instrument est indispensable à garantir l’égalité économique dans le cadre de la

division du travail actuelle. Cette société, telle est la conviction de ces groupes, sera en état de

planifier la production en fonction des besoins et des désirs de la population laborieuse.

En outre […] une société nouvelle ne peut fonctionner que sur la base de la participation

directe des travailleurs à toutes les décisions ; leur conception du socialisme est irréalisable

sur la base inverse, celle de la séparation des ouvriers et des organisateurs » (Mattick, 1972, p.

80).

Les politiques keynésiennes d’après guerre qui ont permis durant une trentaine d’années de

stabiliser le fonctionnement des « économies de marché » dans le cadre d’un monde bi-polaire

dominé par le couple USA-URSS ont fait passer au second plan la volonté de remettre en

cause de manière aussi radicale les institutions et les règles du capitalisme.

Il faudra attendre les années 1970 pour qu’en France mais aussi en Italie et dans de nombreux

pays occidentaux, les héritiers de Gramsci et du mouvement des Conseils tentent de repenser

à l’aide de nouvelles grilles d’analyse les rapports entre la démocratie dans l’usine et dans

l’État sans oublier l’organisation des territoires, du local au national.

Des Conseils ouvriers à l’autogestion

L’idée autogestionnaire, comme celle des Conseils ouvriers, s’inspire de tous les refus

concernant les séparations inhérentes aux systèmes de délégation de la démocratie

représentative. Cette idée est encore marginale avant 1968, puis elle s’imposera avec éclat

dans la France des années soixante-dix. Le « rêve autogestionnaire » est véhiculé par un

certain nombre de luttes ouvrières dont le modèle le plus emblématique reste celui de Lip.

Mais ce thème, porté par les mouvements sociaux de cette période, dépasse les frontières de

l’entreprise. Ces mouvements entendent également participer activement au changement de la

vie quotidienne et de la société. Ainsi, la hiérarchie rigide des organisations, la

professionnalisation étroite et la délégation permanente des pouvoirs leur sont, sur le principe,

étrangères. Pierre Rosanvallon écrivait à ce sujet que « l’autogestion n’a pas de sens sans la

planification démocratique et la propriété sociale des moyens de production […].

L’autogestion dans l’entreprise n’a de sens que si l’ensemble de la société est autogéré […]. Il

ne peut y avoir d’îlots autogérés durables dans une société qui ne l’est pas » (Rosanvallon,

cité par Coutrot, 2005, p.160).

Le ralliement des partis de gauche (Parti Socialiste et Parti Communiste) dans les années 1970

au concept d’autogestion semble avoir été, avec le recul que nous avons aujourd’hui, d’ordre

purement tactique. La disparition du Parti Socialiste Unifié (PSU) et le « recentrage » de la

CFDT ainsi que l’accession des partis de gauche au pouvoir en 1981 conduisent à l’abandon

progressif de ce concept. En 1982 seront votées les lois dites « Auroux » sur les nouveaux

droits des travailleurs.

Contrairement aux attentes de salariés et d’une partie du monde syndical impatient de voir

surgir de véritables contrepouvoirs vis-à-vis de l’autorité patronale, le pouvoir réglementaire

de l’employeur est réaffirmé et tout droit de veto est exclu. Les avancées sont bien réelles

mais restent par définition partielles : renforcement des moyens d’information et de

formation, en particulier du comité d’entreprise, amélioration de la protection des

représentants du personnel. Le rôle central et moteur du syndicat est souligné. C’est à lui de

fédérer le jeu social en s’appuyant maintenant sur la négociation collective. Nous sommes

bien loin de l’idée d’autogestion et même de démocratie salariale ou de cogestion.

Pour comprendre sur un mode plus concret la réalisation de l’idée autogestionnaire, il faut

sans doute revenir à l’une des seules expériences en vraie grandeur qui a été précisément

mise en œuvre, c’est-à-dire la Yougoslavie d’après guerre.

L’autogestion yougoslave a été l’objet d’un engouement certain, en particulier en France et

plus largement dans les pays occidentaux. Les courants progressistes et notamment les

marxistes antistaliniens ont mis l’accent sur ce qui pouvait apparaître dans les années 1960

comme une tentative d’auto-organisation des travailleurs appuyée par un pouvoir politique qui

prenait ses distances vis-à-vis de l’URSS.

Face à une planification soviétique hyper centralisée, l’introduction des droits d’autogestion

dans les entreprises yougoslaves a offert un certain nombre de marges de manœuvre en

matière de démocratie. C’est lors de la première phase (1953-1965) que les plus forts taux de

croissance ont été atteints soit 10 % par an (Samary, 2001). La productivité des travailleurs est

stimulée. Ceux-ci sont responsabilisés en matière d’organisation du travail et de hiérarchie des

salaires. Ce sont cependant les autorités centrales qui traitent les décisions stratégiques (crédit,

investissement, emploi, prix). De fait, les travailleurs ne disposent que d’un contrôle limité sur

leur entreprise. Les difficultés apparaissent dans les années 1960 lorsque les collectivités

autogestionnaires demandent plus de pouvoirs réels. Mais les régions riches (Croatie,

Slovénie) n’acceptent pas facilement les transferts vers les régions pauvres.

Au lieu de démocratiser le Plan comme le demandent certains intellectuels et une partie des

travailleurs, la Ligue des communistes yougoslaves le démantèle et introduit une réforme

libérale en 1966. Dès lors, l’inflation flambe et les écarts de revenus entre entreprises et

régions se creusent. Le pouvoir des experts s’accroît ainsi que les processus de délégation qui

l’accompagnent. La dernière phase (1974-1980) voit s’opérer un tournant constitutionnel

brutal. Le marché est limité par des formes de planification contractuelle et par la remise en

cause du pouvoir des experts et des banques qui avaient retrouvé l’initiative lors de la phase

libérale. Les droits de gestion des travailleurs sont plus significatifs mais ils restent

décentralisés au niveau des « unités de base » (les ateliers).

« La répression ayant favorisé tous les mécanismes de repli sur soi et de corruption, on avait

donc tous les ingrédients d’un système éminemment conflictuel, sans cohérence,

compartimenté à l’extrême dont les ouvertures sur le marché mondial allaient accentuer la

fragilité » (Samary, op.cit., p.58).

Dans les années 1980, la Yougoslavie connaît une dette extérieure de 20 milliards de dollars,

une inflation à trois chiffres et une envolée du chômage en particulier dans les régions à forte

démographie. Le FMI impose alors l’austérité et met fin au système autogestionnaire. La mise

en place des privatisations achève de démanteler le système.

En réalité, le pouvoir politique du parti et le pouvoir économique des producteurs ne se sont

jamais vraiment rencontrés. Les dirigeants du pays ont préféré libéraliser l’économie ce qui a

conduit aux inégalités sociales et régionales puis à l’explosion et à la guerre civile.

Les critères d’efficacité économique et sociale et les objectifs qui auraient été les plus

souhaitables et les plus adéquats à la société autogestionnaire yougoslave n’ont jamais fait

l’objet de débats publics. Il n’y a pas eu non plus de discussions sur les moyens pour y

parvenir.

Cette expérience montre assez clairement que la planification autoritaire et la concurrence

sans frein sont des menaces pour la démocratie sur le lieu de production. Une leçon à portée

plus large peut être tirée en vue de la généralisation de telles expériences : la logique

autogestionnaire doit concerner tout autant les mécanismes du marché que le Plan. Pour

fonctionner au bénéfice de tous, les acteurs doivent définir des objectifs et des critères non

directement subordonnés aux rapports financiers. C’est un véritable débat démocratique et

pluraliste qui doit faire la force d’un Plan. Autrement dit, l’autogestion locale et la démocratie

économique sont indissociables de l’autogestion nationale et de la démocratie politique.

Le débat concernant l’autogestion et la démocratie est bien entendu plus complexe que ce que

nous venons de rappeler. Il existe en effet des discussions théoriques de haut niveau autour du

concept de « socialisme de marché » dont l’origine remonte à la fin des années 1930 et qui a

été repris aux États-Unis et en Grande-Bretagne à la fin des années 1970. Il s’agit de

réflexions scientifiques portées essentiellement par le monde anglo-saxon. Pour la théorie

néo-classique, on le sait, l’entreprise est restée une boîte noire. Boîte noire ou firme point, elle

est un agent individuel comme un autre, programmé définitivement à appliquer les règles du

calcul économique avec pour objectif la maximisation du profit.

Quant aux théories dites modernes de l’entreprise (théories des droits de propriété et de

l’agence, théorie des coûts de transaction etc.), elles se sont focalisées sur la relation d’emploi

et ne conçoivent l’entreprise que comme un « nœud de contrats ». En revanche, avec les

théoriciens du « socialisme de marché », l’intérêt pour l’autogestion peut se lire dans la

critique des critères d’efficacité et des hypothèses discutables des modèles standards. Le rôle

de l’environnement institutionnel et des logiques collectives dans le comportement des acteurs

sociaux impliqués dans les firmes est dorénavant pris en compte. Ces travaux montrent qu’il

n’existe aucune supériorité d’une forme de propriété sur une autre et que l’entreprise

capitaliste n’est pas obligatoirement plus efficace que l’entreprise autogestionnaire (Gabrié et

Jacquier,1994). En s’interrogeant sur les modalités de construction et d’articulation des

institutions et des marchés, ces débats (que nous ne pouvons retracer ici en raison d’un

contenu essentiellement théorique qui demanderait de longs développements, mais qui reste

pourtant fondamental), ont mis en lumière la possibilité de concevoir à moyen ou à plus long

terme un modèle d’entreprise et de société susceptible de réconcilier sécurité et liberté sans

sacrifier l’efficacité (Coutrot, 1999).

2 – Les formes alternatives à la société de capitaux : le secteur de

l’économie sociale.

Au cours des trois premiers quarts du XIXe siècle, les ouvriers ont cherché, nous l’avons dit, à

défendre leur droit au travail et leur autonomie d’abord de manière plutôt « pacifique » face à

l’émergence des premières grandes sociétés anonymes dans lesquelles se concentrait le

capital. Des associations ouvrières se sont créées de façon clandestine, en raison de la loi Le

Chapelier de 1791 qui les avait interdites. Dès 1803 en effet, les apporteurs de capitaux

peuvent se regrouper. Ils forment des puissances financières avec lesquelles les apporteurs de

travail doivent toujours traiter individuellement. L’égalité n’est plus qu’un lointain souvenir et

la possibilité accordée à l’ouvrier 70 ans plus tard, de se regrouper dans un syndicat ne

changera pas fondamentalement les données du problème (Mouton,2001).

Les apports de théoriciens et de praticiens utopistes, popularisant les idées de communauté et

de démocratie, ont contribué à faire émerger le mouvement de la « coopérative de

production ». Parmi les plus célèbres : Saint-Simon, Charles Fourier, Jean-Baptiste Godin,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

1

/

38

100%