Anesthésie du patient obèse

Anesthésie du patient obèse

J.E. Bazin, J.M. Constantin, G. Gindre, C. Frey

Département d'anesthésie-réanimation, Hôtel-Dieu, centre hospitalier universitaire,

BP 69, 63003 Clermont-Ferrand cedex, France

e-mail : jebazin@chu-clermont-ferrand.fr

POINTS ESSENTIELS

· L'obésité est définie par un indice de masse corporelle (poids/taille2) supérieur à 30 et est

morbide au-dessus de 40.

· L'évaluation préopératoire apprécie le retentissement cardiovasculaire et respiratoire. Les

difficultés de ventilation au masque et d'intubation doivent être dépistées. Le risque

anesthésique est évalué et annoncé.

· L'obésité entraîne des perturbations du volume de distribution, de la fixation protéique et de

l'élimination de nombreux médicaments.

· Le patient obèse doit être placé en position proclive. Le matériel et l'environnement doivent

être adaptés.

· L'ALR réduit les risques liés à l'intubation difficile, à l'inhalation du contenu gastrique et

aux modifications pharmacologiques. L'association ALR et anesthésie générale semble

judicieuse pour les interventions abdominales et thoraciques. La réalisation d'une anesthésie

locorégionale est parfois difficile.

· Une préoxygénation soigneuse précède l'induction à séquence rapide. La présence de deux

personnes compétentes est recommandée.

· Les agents anesthésiques de cinétique rapide sont les mieux adaptés pour l'entretien

permettant un réveil rapide facilitant la mobilisation.

· La ventilation contrôlée est un compromis entre oxygénation, capnie, débit cardiaque et

PEP. La ventilation spontanée est formellement contre-indiquée.

· Les techniques de laparoscopie semblent relativement bien supportées chez l'obèse et leur

bénéfice postopératoire est important.

· En période postopératoire, l'incidence des thromboses veineuses est plus importante et doit

être prévenue, une analgésie postopératoire est impérative permettant mobilisation et

kinésithérapie.

La prévalence de l'obésité augmente continuellement dans tous les continents et s'accompagne

de l'émergence de nombreux problèmes médicaux et chirurgicaux spécifiques [1]. Par

conséquent, les anesthésistes se trouvent de plus en plus fréquemment confrontés au véritable

challenge de la prise en charge périopératoire de patients obèses [2]. Une compréhension de la

physiopathologie et des complications de ce groupe particulier de patients permet un

traitement plus efficace et sûr.

ÉPIDÉMIOLOGIE

Définitions

L'obésité correspond à une présence excessive de graisse dans l'organisme. Le terme est

dérivé du latin « obesus » qui veut dire engraissé. La distinction entre l'obésité et la normalité

est arbitraire, on peut considérer que, pour un individu donné, l'obésité correspond à une

augmentation de sa masse grasse suffisante pour affecter son état de santé physique et mental

et pour réduire son espérance de vie [3]. Dans les sociétés occidentales, la matière grasse

représente chez l'homme moyen 20 à 25 % du poids du corps et 20 à 30 % chez la femme.

Cette quantité de graisse n'est que de 10 à 12 % chez un footballeur professionnel et de 7 %

chez un marathonien. On considère fréquemment qu'il existe une obésité lorsque la matière

grasse dépasse 25 % chez l'homme et 30 % chez la femme [4]. La graisse corporelle peut être

estimée par la mesure du pli cutané tricipital, et plus précisément par impédancemétrie ou par

résonance magnétique. En fait, généralement, cette approximation est réalisée en rapportant le

poids à la taille et en le comparant à un poids dit idéal. La notion de poids idéal, introduite par

les sociétés d'assurance vie, correspond au poids associé au plus faible taux de mortalité pour

une taille et un sexe donné. Le calcul du poids idéal (en kg), grâce aux formules de Lorentz

plus ou moins simplifiées, est égal à la taille du patient en cm moins 100 chez l'homme, et

moins 105 chez la femme. De plus, en plus en clinique et en épidémiologie, l'obésité est

quantifiée par le calcul de l'indice de masse corporelle (IMC) ou indice de Quetelet. L'IMC

(ou BMI, body mass index chez les Anglo-Saxons) est un indice de poids simple, BMI = poids

en kg/taille au carré en mètre. Un BMI inférieur à 25 kg·m-2 est considéré comme normal ; un

BMI compris entre 25 et 30 kg·m-2 correspond à un excès de poids (pré-obésité) qui ne

s'accompagne pas de complications médicales graves, un BMI supérieur à 30 kg·m-2

correspond à une véritable obésité, enfin l'obésité morbide se définit comme un BMI > à 40,

la « super-morbidité » étant définie par un BMI > 55 kg·m-2 [5]. S'il existe une très étroite

corrélation entre BMI, morbidité et mortalité (pour les BMI > 30 kg·m-2), le BMI possède ses

limites : par exemple, un homme extrêmement musclé sera classé obèse. D'autres éléments

comme l'âge ou la répartition de la masse graisseuse sont aussi des éléments à prendre en

compte [3] [6]. Dans l'obésité de type androïde ou centrale, qui concerne surtout les hommes,

la graisse se concentre dans la partie supérieure du corps et au niveau des organes intra-

abdominaux. Dans l'obésité gynoïde ou périphérique, qui touche surtout les femmes, la masse

adipeuse est principalement localisée dans les hanches, les fesses et les cuisses [7]. L'adiposité

de type centrale, prédispose plus au risque de maladies métaboliques et d'ischémie

myocardique [6] [8].

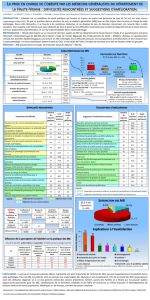

Incidence

En 1997, une enquête internationale définissant l'obésité comme un BMI > 30 kg·m-2

retrouvait une prévalence de l'obésité en Europe de 15 à 20 %, avec de grandes variations en

fonction des régions [3]. En Grande-Bretagne, un adulte sur deux souffre actuellement de

surpoids et la prévalence de l'obésité a doublé entre 1980 et 1991, passant de 6 à 13 % chez

les hommes et de 8 à 15 % chez les femmes. La situation est approximativement la même en

France, elle est un peu plus favorable dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas avec une

prévalence de 10 % et pire dans les pays d'Europe de l'Est avec une prévalence de près de 50

% chez les femmes dans certains pays. On considère qu'en France, comme au Royaume-Uni

et en Allemagne, il y a environ 10 millions d'obèses avec un BMI > 30 kg·m-2. Aux États-

Unis, le nombre d'obèses est encore plus élevé que partout dans le monde avec une prévalence

de 55 % d'adultes des deux sexes confondus ayant un BMI > 25 kg·m-2 [6].

Étiologie

L'obésité est une maladie complexe et multifactorielle, mais, en résumé, il s'agit toujours d'un

déséquilibre sur une période prolongée de la balance énergétique [7]. Il existe cependant une

très grande inégalité interindividuelle liée à différents facteurs.

Facteurs génétiques

Il existe une tendance familiale à l'obésité et un enfant, dont les deux parents sont obèses, a 70

% de risque de développer à son tour une obésité, contre seulement 20 % si ses parents ne

sont pas obèses. Ceci pourrait être lié à des habitudes alimentaires, mais l'évolution d'enfants

adoptés (dont le profil morphologique correspond à celui de leurs parents naturels) prouve une

origine génétique à l'obésité. Ce facteur génétique a été prouvé expérimentalement par la mise

en évidence du gène ob codant pour la leptine chez la souris, l'insuffisance de leptine

conduisant à l'hyperphagie et à l'obésité [9]. Malheureusement, chez l'homme, les choses

semblent beaucoup plus complexes et l'augmentation importante de la prévalence de l'obésité

alors que le patrimoine génétique humain reste globalement stable rend compte de

l'importance d'autres facteurs.

Facteurs ethniques

Aux États-Unis par exemple, les populations d'origine africaine ou mexicaine sont plus

exposées à l'obésité que les populations d'origine asiatique [10].

Facteurs socio-économiques

Il existe, en particulier chez les femmes, une relation inverse entre le niveau socio-

économique et le risque d'obésité [11]. La prévalence de l'obésité varie avec les conditions

socio-économiques : dans les pays développés on retrouve une incidence plus élevée dans les

classes défavorisées alors que c'est l'inverse dans les pays en voie de développement.

Pathologies médicales

Certaines maladies endocriniennes (Cushing, hypothyroïdie...) ou thérapeutiques (corticoïdes,

antidépresseurs, antihistaminiques...) peuvent favoriser la prise de poids.

Balance énergétique

Les apports caloriques, notamment lipidiques jouent un rôle majeur dans l'obésité. La

consommation d'alcool semble aussi être déterminante. Contrairement à l'idée généralement

admise, la dépense énergétique est augmentée chez l'obèse. L'absence d'activité est souvent la

conséquence et pas nécessairement la cause de l'obésité. Enfin, il faut rappeler que l'excédent

calorique journalier peut être très modeste, par exemple une prise de poids de 20 kg sur 10 ans

ne correspond qu'à un excès quotidien de 30 à 40 kcal soit un demi-sandwich [1].

Mortalité

S'il n'est pas prouvé qu'un surpoids modéré soit un facteur de risque morbide, il est clairement

établi que le risque de morbidité et de mortalité augmente de façon majeure à partir d'un

indice de masse corporelle supérieur à 30 kg·m-2 [12]. Les patients obèses morbides ont plus

de risques de mourir des complications du diabète, de maladies cardiovasculaires, d'accidents

cérébraux méningés ou de cancers. Si une perte de poids permet de réduire ces risques, il n'a

jamais été prouvé qu'une perte de poids juste avant une intervention chirurgicale diminuait le

risque de mortalité périopératoire [3].

PHYSIOPATHOLOGIE DE L'OBÉSITÉ

ET IMPLICATIONS POUR L'ANESTHÉSIE

Troubles cardiovasculaires

La plupart des pathologies cardiaques liées à l'obésité résultent de l'adaptation

cardiovasculaire à l'excès de masse corporelle et à l'augmentation de la demande métabolique

[13] [14]. Ces pathologies dominent le pronostic vital de l'obèse. Une étude récente a montré

que la prévalence de toutes les pathologies cardiaques confondues était de 37 % chez les

adultes présentant un BMI > 30 kg·m-2, de 21 % pour un BMI de 25 à 30 kg·m-2 et seulement

de 10 % si le BMI est inférieur à 25 kg·m-2 [15].

De nombreux facteurs physiopathologiques sont à l'origine des troubles cardiovasculaires

chez l'obèse.

Augmentation de la volémie

Chez l'obèse, l'augmentation de la masse corporelle, des tissus adipeux et musculaires,

entraîne une élévation de la volémie [16], alors que le rapport volume sanguin et poids est

plus faible par rapport au sujet de poids normal (50 mL·kg-1 vs 75 mL·kg-1) [17]. L'activité

croissante du système rénine-angiotensine joue aussi un rôle dans l'augmentation de la

volémie [18]. La majeure partie de cette augmentation de volume est distribuée vers les

masses graisseuses, mais le débit sanguin splanchnique est aussi augmenté de 20 % alors que

les débits rénaux et cérébraux restent stables [19].

Augmentation du débit cardiaque

La demande métabolique et le débit cardiaque sont augmentés chez le patient obèse [20],

proportionnellement à la surcharge graisseuse : le débit cardiaque doit augmenter de 0,1

L·min-1 pour perfuser 1 kg supplémentaire de tissu adipeux. Pour un niveau de pression

artérielle donné, les résistances vasculaires systémiques sont diminuées [13] sans changement

du tonus sympathique [20]. L'augmentation de débit cardiaque pourrait aussi être expliquée

par une augmentation de la fréquence cardiaque [21].

Hypertension artérielle

L'hypertension artérielle est beaucoup plus fréquente dans la population obèse avec en

moyenne une augmentation de 3 mmHg par 10 kg de poids excédentaires. Cette hypertension

artérielle est en partie secondaire à l'augmentation de masse circulante et de débit cardiaque,

mais son mécanisme physiopathologique exact en est inconnu et fait probablement intervenir

des facteurs génétiques, hormonaux, rénaux et hémodynamiques. L'hyperinsulinisme pourrait

contribuer à cette hypertension par l'activation du système nerveux sympathique et la

rétention sodée qu'il induit. De plus, la résistance à l'insuline potentialise les effets

vasopresseurs de la noradrénaline et de l'angiotensine II [22]. L'hypertension artérielle va

entraîner une hypertrophie ventriculaire et une insuffisance cardiaque gauches [20]. Une perte

de poids s'accompagne d'une réduction de l'hypertension et de l'hypertrophie ventriculaire

gauche [23].

Ischémie myocardique

Dans la plupart des études, l'obésité est retrouvée comme un facteur majeur et indépendant de

risque coronarien et de mort subite [24] [25] [26]. Cette complication peut s'observer même

en l'absence d'hypertension, de troubles lipidiques, de diabète et de sédentarité. L'étude

Manitoba, qui a suivi 3 983 hommes pendant 26 ans, a montré une relation significative entre

obésité et mort subite, infarctus du myocarde ou insuffisance coronaire [27]. L'association

entre obésité et insuffisance coronaire est beaucoup plus fréquente en cas d'obésité de type

central [28]. L'association avec d'autres facteurs de risque comme l'hypertension artérielle, le

diabète, l'hypercholestérolémie, le niveau des HDL, majore le risque. Il faut noter que 40 %

des patients obèses présentant une angine de poitrine n'ont pas de pathologie coronarienne

identifiable, l'angine de poitrine serait donc un symptôme direct de l'obésité [15].

Troubles du rythme

Différents facteurs peuvent être à l'origine des troubles du rythme fréquents chez l'obèse : une

hypoxie, une hypercapnie, une hypokaliémie résultant d'un traitement diurétique, une

coronaropathie, une hypercatécholaminergie [29], un syndrome d'apnée obstructive du

sommeil, une hypertrophie myocardique [24], une infiltration graisseuse des voies de

conduction intracardiaque [30] [31]. L'arythmie et les troubles de conduction peuvent être à

l'origine d'une mort subite chez certains patients obèses [32].

Insuffisance cardiaque

L'insuffisance cardiaque du patient obèse n'est pas en rapport, comme cela a été longtemps

cru, avec une infiltration graisseuse myocardique. Des études autopsiques ont démontré que la

graisse ne se répartissait qu'au niveau du péricarde et du cœur droit où elle peut être

responsable des troubles du rythme et de conduction [3] [30]. Le cœur grossit de façon

proportionnelle au poids du corps jusqu'à 105 kg, au-delà, le poids du cœur continue à

augmenter mais plus lentement que le poids du corps [26]. Cette augmentation du poids du

cœur est essentiellement liée à l'hypertrophie concentrique de la paroi du ventricule gauche

[33]. Même si le patient obèse présente une augmentation de débit cardiaque, la fonction

systolique du ventricule gauche est altérée, essentiellement au cours de l'exercice, la fraction

d'éjection augmentant moins et plus lentement que chez les patients minces [3]. La

cardiomyopathie de l'obèse est due, dans un premier temps, à l'augmentation du volume

sanguin circulant et du débit cardiaque, celui-ci augmentant de 20 à 30 mL·kg-1 de graisse

supplémentaire. Il est ensuite aggravé par l'hypertension artérielle, l'insuffisance coronarienne

et la maladie respiratoire. La paroi du cœur étant hypertrophiée, sa compliance est moins

bonne s'accompagnant de l'augmentation des pressions de remplissage du ventricule gauche et

de risque d'œdème pulmonaire. L'adaptation à l'effort est mauvaise, l'augmentation du débit

cardiaque ne pouvant se faire que par augmentation de la fréquence, le volume d'éjection ne

pouvant plus s'adapter.

Implications pour l'anesthésie

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%