Les difficultés de la macroéconomie keynésienne et des politiques

Les difficultés de la macroéconomie keynésienne et des politiques

de demande à la fin du XX° siècle.

La position keynésienne en matière d’intervention de l’État a dominé la pensée économique et

les politiques entreprises dans la plupart des PDEM jusqu’à la fin des Trente Glorieuses,

c’est-à-dire pendant une période de très forte croissance. Les évolutions de la pensée

économique révèlent-elles une évolution de la situation économique globale ?

1. La remise en cause de la courbe de Phillips

Telle qu’elle a été mise en évidence en 1958 par l’économiste néo-zélandais Alban

Phillips, la courbe de Phillips semble introduire une corrélation inverse entre taux de chômage

et d’inflation et par là même justifier l’interventionnisme keynésien par le déficit budgétaire

et l’injection de pouvoir d’achat dans l’économie, y compris durant les périodes de

prospérité : les États peuvent effectuer un arbitrage entre chômage et inflation.

Le monétariste Milton Friedman a cependant proposé une interprétation de cette courbe

(qui est empirique avant d’être théorisée) qui prône un désengagement de l’État : il n’existe

pas, comme dans le modèle keynésien, une courbe de Phillips de court terme, mais plusieurs,

du fait de la dichotomie entre sphères monétaire et réelle. Le taux d’inflation est indépendant

du taux de chômage et dépend uniquement de la quantité de monnaie en circulation : à un

même taux de chômage peuvent donc correspondre plusieurs niveaux d’inflation. Friedman

met en évidence le concept de « taux de chômage naturel », également appelé NAIRU, qui

est celui qui s’établit spontanément dans toute économie compte tenu de ses rigidités. Si, à

court terme, une injection de pouvoir d’achat par l’État permet de faire reculer le chômage en

deçà de son seuil naturel, la relation s’inverse progressivement.

Cependant l’inflation engendrée par l’intervention étatique et la politique de demande se

traduit par une baisse des salaires réels ; les salariés exigent alors une hausse de leur salaire

nominal pour compenser cette diminution, le coût du travail augmente et les entreprises

licencient les salariés que l’inflation leur avait permis d’engager dans un premier temps. On

assiste donc à un retour au NAIRU sans autre effet que l’augmentation de l’inflation, d’autant

pire pour l’économie que l’internationalisation ne permet plus à un pays d’avoir une

inflation supérieure à celles de ses partenaires sous peine de perdre sa compétitivité-prix

(Friedman reconnaît que les politiques keynésiennes pouvaient avoir un certain effet dans des

circuits fermés tels que l’étaient la plupart des pays dans les années 30 du fait de la

contraction des échanges internationaux due à la crise). À long terme, la courbe de Phillips est

donc une droite d’équation x=NAIRU. D’où la notion de stagflation, coexistence d’inflation

et de chômage qui marque les années 70 (France, 1979 : 10,1 % de croissance du prix du PIB

et 5,9 % de taux de chômage) et vient étayer empiriquement l’argumentation friedmanienne.

Cette argumentation aux répercussions très importantes, même si la plupart des séquences

postulées par Friedman se sont révélées fausses, est fondée sur un nouveau postulat

totalement étranger à la pensée keynésienne : la théorie des anticipations adaptatives.

2. La nouvelle macroéconomie classique et le triomphe de l’homo

œconomicus

Les représentants de la nouvelle macroéconomie classique (NMC), notamment John

Muth, Robert Lucas et Thomas Sargent, non seulement rejettent le keynésianisme, mais

encore vont plus loin que Friedman ou que les théories traditionnelles d’anticipation : la

rationalité des agents n’est pas seulement fondée sur leur passé, ils font leur choix en utilisant

au mieux toute l’information possible, c’est-à-dire en intégrant l’avenir (voir Modigliani),

aussi efficacement que le feraient des économistes professionnels ( ! ) . Les agents peuvent se

tromper du fait d’un choc exogène, mais, dans ce cas, l’erreur moyenne est nulle. Ce modèle

cherche à fonder les relations macroéconomiques sur la rationalité de comportements

individuels, théorie qui s’accorde avec le postulat que l’économie modélisée est en équilibre

permanent.

L’annonce même de toute politique économique fait évoluer le comportement des agents.

Par exemple, la prévision d’un déficit budgétaire les pousse à épargner davantage en

prévision de la période où il leur faudra rembourser ce déficit et n’a donc aucun effet sur la

consommation (voire a un effet négatif). Quelles que soient les lois de l’État, les lois du

marché ramèneraient les indicateurs économiques à leurs valeurs structurelles. La principale

conclusion de ce système est alors l’inefficacité de toute politique économique systématique.

La NMC n’admet donc même pas, comme le faisait Friedman, une quelconque efficacité des

politiques de la demande keynésiennes à court terme.

Si l’hypothèse de l’agent rationnel à l’extrême ou « homo œconomicus » est relativement

séduisante et permet l’extension des principes prékeynésiens à la macroéconomie, les

économistes Akerlof, Spence et Stiglitz ont reçu le prix Nobel 2001 pour leurs travaux sur

l’asymétrie de l’information qui remettent en fait en cause l’hypothèse des anticipations

rationnelles.

3. Depuis 1979 : politiques économiques ou politiques de

désengagement ?

Ces critiques théoriques de la macroéconomie keynésienne et des politiques de demande

qu’elle prône, auxquelles s’ajoute le constat empirique que ces politiques n’ont plus

l’efficacité qu’elles ont pu avoir pour sortir de la crise de 29 et pendant les Trente Glorieuses,

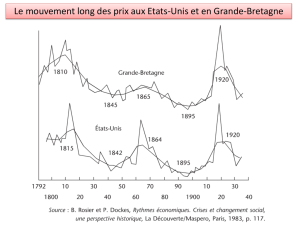

conduisent peu à peu à leur abandon. On passe de l’inflation acceptée des années 60 à

l’inflation subie, puis combattue des années 70 et 80.

Le tournant monétariste de la fin des années 70 fait de la lutte contre l’inflation

l’objectif prioritaire et se traduit par une forte hausse des taux d’intérêt, mais aussi une hausse

des prélèvements en vue de réduire le déficit budgétaire (France). L’inflation est rapidement

résorbée, mais au prix d’une forte récession économique. Ce choix de désinflation se fait

d’abord au Japon et en RFA, puis aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, et se généralise au

reste du monde : en effet, l’internationalisation des échanges rend très difficile pour un pays

d’avoir plus d’inflation que les autres (risque de voir sa compétitivité prix diminuer).

Cependant, cette désinflation devait permettre un assainissement de la structure

économique qui permettrait à moyen terme à la croissance de repartir sur des bases solides ;

empiriquement, les attentes ne sont pas vérifiées : les années 90 sont marquées par une

croissance médiocre, d’où le terme de « déflation rampante », médiocrité qui peut

s’expliquer par la rigueur extrême des politiques monétaires : les taux d’intérêt élevés pèsent

sur l’investissement en rendant le financement externe plus coûteux.

Certes. Mais on ne peut sans doute pas envisager aujourd’hui un retour brutal aux

politiques keynésiennes : celles-ci ont été abandonnées, non seulement du fait de leurs

résultats médiocres durant les années 70 (inflation à deux chiffres), mais aussi à cause du

retour en force de la pensée économique libérale. L’homo œconomicus n’existe pas, mais

l’entreprise « œconomica » existe bel et bien et est capable de réagir fortement aux variations

de la politique économique. Un pays qui remettrait en place une politique de la demande de

type keynésien serait stigmatisé. Si, au début, les difficultés de la macroéconomie

keynésienne n’ont pas été véritablement fondées sur des évolutions vérifiables, ces difficultés

ont abouti aux évolutions même qui étaient censées les justifier et correspondent aujourd’hui à

une évolution de la structure économique.

1

/

2

100%