Génétique des grandes pathologies

Génétique des grandes pathologies

d'après le cours de G. Pagès

On utilise des modèles animaux pour mimer une maladie, ou alors on mute un gène pour voir

comment les animaux réagissent : comment contrôler cette mutation?

Le cours va porter sur l'obtention d'animaux «transgéniques», plusieurs notions sont abordées, dont

des notions de biologie moléculaire

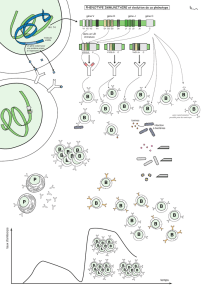

1) Notions de biologie cellulaire

Génération d'animaux mutants pour un gène nécessite l’utilisation de cellules embryonnaires

souches. On va utiliser ces cellules ES (embryonic stem cells). On les obtient en les isolant à partir

d'embryons de souris à un stade précoce du développement embryonnaire. Le stade utilisé est le

stade blastocyste

(3 j après fécondation). Il est facile de les isoler. Il y a de 8 à 16 embryons chez la souris. Il suffit

de disséquer le système des ovaires, et par flush (seringue) on fait passer un liquide osmotique qui

décroche les embryons que l'on récupère dans les boîtes de culture.

On peut les récupérer par aspiration à l'aide d'une micropipette, et les transférer dans une boîte

(technique courante en laboratoire). Les blastocystes à la loupe binoculaire ont l’aspect décrit dans

la figure ci-dessous.

Les cellules ES se trouvent au niveau de cette masse cellulaire interne (« Inner Cell Mass ») que

l'on récupère et que l'on met en culture. Il existe des milieux de culture utilisés pour garder les

propriétés de cellules souches, qui sont extrêmement bien définis. Ce milieu contient des facteurs de

croissance qui sont présents dans le sérum de veau fœtal. Il contient également le LIF (« leukemia

inhibitory factor »), facteur de croissance absent du sérum de veau fœtal. Ce milieu défini contient

également du beta mercapto-éthanol.

Cellule souche embryonnaire : cellule ayant la capacité une fois qu'elle se différencie, de donner

tous les types cellulaires de l'organisme (cellules nerveuses, adipeuses, musculaires, ...). A ce

niveau, le LIF joue un rôle essentiel et permet aux cellules ES de rester dans un état indifférencié.

On dit que les cellules ES s'auto renouvellent. Si on l'enlève le LIF du milieu de culture, les cellules

ES se différencient. En quelques jours on aura des cellules à morphologie différente des cellules ES

ayant des caractéristiques de toutes les cellules de l'organisme (adipeuses, nerveuses, et même

cardiaques qui se mettent à battre). On visualise ainsi le potentiel de différenciation.

On sait obtenir des cellules ES à partir de certaines souches de souris mais pas à partir d'autres.

C'est pour cela que dans les articles on voit des cellules ES isolées à partir de la souche SV 129. Ce

sont les plus utilisées dans le monde. Deux autres souches de souris sont très utilisées : Black 6 et

OF1 ou MF1 ou FVB. A partir de blastocystes de souris SV129, la réussite d'obtention de cellules

ES, le taux de réussite est d'environ 100% (obtention de lignées de cellules ES à partir des toutes les

Masses cellulaires internes des blastocytses prélevés). Black6 : 50%, les autres : 0.

On ne comprend pas encore très bien pourquoi : dissociation plus difficile des blastocystes dans

certaines souches ?

Les cellules ES humaines ont pu être obtenues, les milieux de culture définis sont différents de ceux

de souris. Il faut autre chose que le LIF pour maintenir les cellules : le FGF (fibroblast growth

factor 2).

Législation : l'utilisation de cellules souches humaines est extrêmement réglementée : comité

d'éthique auquel a été associé un comité spécial, il faut définir les objectifs, des pièces de cultures

spécifiques où aucune autre culture n'est faite. Le laboratoire niçois de Daniel Aberdam a obtenu

une autorisation.

L'utilisation est intéressante : infarctus, diabète de type I... Le problème de rejet (histocompatibilité)

est posé et des expériences intéressantes chez la souris ont été faites à la dans l’équipe de Michel

Pucéat (génopole d’Evry) : des infarctus ont été induits chez le rat, puis on a réinjecté des cellules

embryonnaires souches de souris. Il a réussi à récupérer une fonction cardiaque quasi normale après

injection de cellules embryonnaires souches. Il a réussi ensuite en injectant des cellules ES chez ...

le mouton ! L'étude porte actuellement sur les raisons du fonctionnement : les cellules ES n'ont elles

pas de HLA?

Y a-t-il un problème de prolifération (cancer) ? Dans ces expériences, quelle que soit la quantité de

cellules injectée, il n'y a eu aucun cas de cancer.

Si on injecte des cellules ES en sous cutané chez des souris athymiques («nude»), on induit la

formation de tumeurs excessivement agressives. Plusieurs paramètres sont observés : quantité

minimale de cellules à injecter pour provoquer une tumeur (100 000 cellules ES suffisent), temps

qu'il faut après injection pour développer des tumeurs (1 semaine après injection chez les ES). Les

tumeurs induites par l’injection de cellules ES sont des tératocarcinomes : les coupes de tumeurs

montrent des structures ressemblant à tous les tissus de l'organisme : dents, tissu corné,

musculaire...

Le micro-environnement de l'organe semble entraîner la différenciation de la cellule ES injectée

dans la lignée de l'organe.

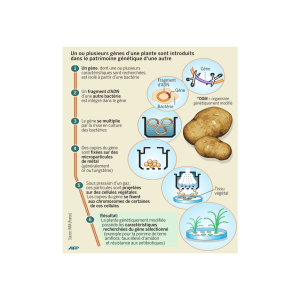

Les cellules ES permettent de générer des animaux pour lesquels on a muté un gène particulier.

Comment à partir d'une cellule ES qui va être sauvage peut-on créer une cellule ES mutée sur un

gène donné? Pour faire cela on utilise un processus de recombinaison homologue. Il faut transfecter

les cellules ES, c'est à dire introduire de l'ADN dans une cellule donnée, eucaryote (équivalent de la

transformation chez les cellules procaryotes). Il existe différentes méthodes : micro injection,

lipofection (utilisation de liposomes), électroporation, phosphate de calcium. Dans la cellule ES on

utilise l'électroporation. Quand on fait de la transfection, l'ADN va dans le noyau, une faible

proportion s'intègre au génome. Pour détecter ce qui s'est intégré on utilise des gènes de résistance à

un antibiotique (ex : néomycine, hygromycine, puromycine). L'efficacité de transfection liée au fait

que l'intégration de l'ADN dans le génome est assez faible nous force à utiliser beaucoup de

cellules. 1010 cellules + 10 µg ADN (sous forme de plasmide), on obtient de 100 à 500 clones

cellulaires. C'est donc un événement relativement rare. Les plasmides possèdent une origine de

réplication bactérienne, un gène X, un gène de résistance à un antibiotique procaryote (ex :

ampicilline) et un gène de résistance à un antibiotique eucaryote avec promoteur eucaryote et un

terminateur permettant la poly adénylation. Le promoteur est important dans les cellules ES, tous

les promoteurs ne sont pas fonctionnels dans ces cellules. On utilise des promoteurs de virus SV40

et CMV de façon courante mais ils ne fonctionnent pas dans les cellules ES. On préfère utiliser des

promoteurs ubiquistes comme le PGK (phosphoglycérate kinase).

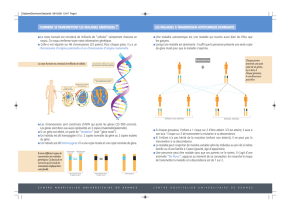

Il faut également muter un gène donné. Il faut connaître la structure de ce gène (composition en

introns et exons voire sa séquence, ou au moins des sites de coupures ou sites de restriction avec

leur position exacte). Il faut connaître autant que faire se peut l'intégralité du gène (généralement 15

à 20 kb, mais il existe des exceptions, comme par exemple le gène de la dystrophine qui est mutée

dans le cas de la myopathie de Duchenne, 3000 kb). Ceci n'est pas toujours aisé. Pour faire de la

recombinaison homologue, il faut mimer sur papier la manipulation pour prédire tout ce dont on va

parler.

Il faut cloner le gène en question qu'on va muter dans les cellules ES. Il s'agit de criblages de

banques d'ADN génomique. Il faut intégrer cet ADNg dans un vecteur donné, généralement dans un

plasmide tel que décrit précédemment.

Exemple : gène à 3 exons

Il faut cloner le gène à partir d'une banque qui a été réalisée à partir de l'ADNg de cellules ES, car

dans le cas des transfections dans les cellules eucaryotes il y a 2 types d'intégrations possibles si on

transfecte avec un plasmide contenant une partie correspondant à de l'ADNg de la cellule. Il y a

l'intégration hétérologue, et l'intégration homologue (par crossing over). Le mécanisme d'intégration

hétérologue est plus fréquent que l'homologue. Le mécanisme homologue dépend de plusieurs

paramètres, et on peut augmenter sa fréquence : l'ADN transfecté doit être homologue à 100% avec

l'ADN cellulaire. C'est pour cela que l'ADNg a du être cloné et obtenu à partir de la cellule ES que

l'on va transfecter. Si on utilisait de l'ADNg d'une autre souche, l'homologie ne serait pas totale

(allèles de gènes différents, ou encore différences au niveau intronique). La taille de l'ADNg

présente dans le vecteur est également importante.

Il faut une taille minimale pour avoir au moins un événement de recombinaison homologue.

On veut sélectionner les cellules transfectées tout en détruisant la fonction d'un gène. On va au

niveau d'un exon donné éliminer une partie de l'exon et la remplacer par un gène de résistance à

l'antibiotique eucaryote. Il doit être autonome (promoteur lui permettant de fonctionner, séquence

de poly adénylation...). La mutation doit supprimer totalement la fonction du gène. Il faut donc

connaître à l'avance la séquence complète du gène.

On transfecte le plasmide ainsi construit par électroporation. La fréquence de recombinaison

hétérologue est plus importante que celle homologue (1 pour 1000 hétérologues). Pour réduire le

nombre de positifs à recombinaison hétérologue, on utilise le gène TK (thymidine kinase) placé

comme sur la figure, en dehors de la région homologue. TK permet le principe de sélection

négative. En présence de gancyclovir les cellules possédant le TK (par recombinaison hétérologue)

vont le métaboliser. Ces produits issus du métabolisme du gancyclovir par l’action du gène TK sont

toxiques. On provoque ainsi la mort de la cellule. Le rapport sera bien réduit (1 pour 200

hétérologues). Cette technique n'augmente pas la fréquence absolue de recombinaisons homologues

mais diminue le nombre de faux positifs.

On peut détecter par Southern Blot les recombinaisons homologues. Il faut couper avec des

enzymes de restriction extérieures à la partie recombinée. Si c'est interne, on détectera aussi les

hétérologues. La sonde utilisée est généralement en dehors de la région transfectée, de préférence

une région exonique.

Couramment, on fait un Southern avec 2 types de sondes, une externe à la recombinaison

homologue et une avec le gène de résistance. On aura donc un fragment à la taille attendue

comprenant le gène de résistance.

Résultat du Southern : Recombinaison homologue sur un des deux allèles du gène (16 kb), l'autre

n'a pas été affecté (15 kb).

Le Southern est une manipulation assez courte, mais sur 300 clones... Il vaut mieux procéder par

PCR avec une amorce à l'extérieur de la région de recombinaison homologue (oligo 1) et une

amorce soit dans néo-R (oligo2), soit plus loin que néo-R (oligo3)

Il faut savoir que les vecteurs sont rarement symétriques, mais plutôt dissymétriques par rapport au

gène de résistance. Ceci permet de faire le diagnostic par PCR car l'amplification sur des grandes

distances est compliquée. On préfère ne pas dépasser les 2 kb.

Nous avons vu comment diagnostiquer s'il y a eu intégration ou non. Cependant dans ce cas il faut

déjà connaître de façon aussi détaillée que possible le gène. Ce sont des manipulations délicates, il

faut cribler de nombreux clones. Une des principales difficultés est que le nombre de clones ayant

subi un processus de recombinaison hétérologue est beaucoup plus important que celui de

recombinaison homologue.

Il existe des astuces de sélection :

Si on place le gène de sélection (antibiotique) au niveau de l'exon 1, et que ce gène de sélection n'a

pas un fonctionnement autonome (pas de promoteur dans ce cas), la seule manière qu'il aura de

s'exprimer est qu'il y ait un phénomène de recombinaison homologue qui le place à proximité du

promoteur. Ce type de vecteur risque cependant une insertion à proximité d'un promoteur différent

de celui du gène voulu. Un tel vecteur correspond donc à 1 clone sur 30 qui sera bon. Dans 30% des

cas, on a une recombinaison homologue. On a éliminé de nombreux faux positifs.

Il faut cependant que le promoteur fonctionne dans les cellules ES. Ceci peut être vérifié avec une

construction artificielle contenant le promoteur du gène en amont d'un gène rapporteur (luciférase,

beta galactosidase...). On peut aussi vérifier le fonctionnement du promoteur en analysant l'ARN

par Northern ou RT-PCR.

D'autres personnes ont essayé de placer le gène de résistance au niveau du dernier exon, avec un

promoteur mais sans séquence de poly adénylation. C'est le même principe, mais la méthode est

moins stringente car il peut y avoir expression du gène de résistance à dose plus faible... Ces deux

méthodes permettent d'augmenter la proportion de recombinaisons homologues chez les positifs.

Des expériences de promoter-trap ont été réalisées. L'idée de ce type d'expérience est de transfecter

dans des cellules ES un gène rapporteur beta géo (beta gal + néo résistance). Ceci a été réalisé par

l'équipe d'Austin Smith à Edimbourg (recruté maintenant à Cambridge). On prend le gène beta géo

dépourvu de promoteur, et on le transfecte dans les cellules ES.

L'objectif est d'obtenir des animaux mutants pour un gène... On va donc réinjecter les cellules ES

modifiées au niveau du blastocyste de souris.

On va faire s'accoupler des souris blanches pour obtenir des blastocystes (au 3ème jour). On prélève

les blastocystes et on microinjecte les cellules ES. C'est une manipulation de haute précision

nécessitant des appareillages très sophistiqués. Un premier micromanipulateur permet de coincer le

blastocyste sur une première micropipette. Une seconde micropipette bizeautée permet, avec un

deuxième micromanipulateur, de pénétrer le blastocyste. On va alors aspirer les cellules ES (une

centaine). On dépose ces cellules ES dans le blastocyste. Ce dernier sera réimplanté dans une souris

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%