Télécharger le fichier

Quel est le rôle du prix de vente dans les décisions des producteurs ?

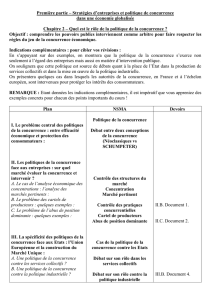

I) La pression concurrentielle impose au producteur le prix comme un paramètre exogène et décisif

A) En concurrence parfaite, le niveau de la production est déterminé par celui du prix, le producteur se

trouvant dans une situation de "price-taker" du fait de la pression concurrentielle.

Le prix est ici une donnée (on peut rappeler les conditions de la concurrence parfaite) à partir de laquelle le

producteur détermine le niveau de production. Comme il est un signal des préférences des consommateurs, il assure

l'adéquation optimale de l'offre à la demande.

NB : l'égalité entre coût marginal et prix n'engendre pas forcément un profit nul.

Le prix apparaît comme une contrainte à long terme en concurrence parfaite, dans la mesure où par le jeu de

l'entrée de concurrents sur le marché, la taille de l'entreprise est ramenée à l'échelle minimum efficace, avec un prix

égal au coût marginal et au coût moyen, et donc un profit nul *. La théorie économique continue à se référer à ce

cadre, en dépit de l'irréalisme de ses hypothèses. En effet, même si les marchés réels s'écartent pour la plupart de ces

hypothèses, le jeu de la concurrence fait qu'ils s'en éloignent rarement de façon durable : l'imitation des innovations

fragilise les situations monopolistiques, les stratégies d'entente sont instables, la politique de la concurrence

aménage les conditions favorables à la pression concurrentielle. Ce cadre se présente d'ailleurs autant comme

normatif que positif.

B) Cette pression à la baisse sur le prix résiste souvent aux imperfections de la concurrence.

Le relâchement des hypothèses de la CP n'implique pas forcément le contrôle du prix par le(s) producteur(s).

Ainsi, la différenciation du produit aboutit à la concurrence monopolistique, situation modélisée par Chamberlin

comme proche du monopole à court terme, et de la CP à long terme *. Le modèle de la ville circulaire de Salop

exhibe un mécanisme similaire : l'entrée sur le marché de concurrents attirés par les perspectives de profit réduit le

segment de marché de chacun des producteurs, qui subissent alors simultanément une baisse des prix et du volume

des ventes. L'analyse de l'oligopole s'est heurtée au paradoxe de Bertrand : on observe sur les marchés concrets que

la concurrence se fait essentiellement par les prix, à la Bertrand, mais avec des profits positifs, ce qui théoriquement

n'est possible que lorsque la concurrence se fait par les quantités, à la Cournot. Les hypothèses ad hoc permettant de

résoudre ce paradoxe rendent compte d'une certaine viscosité du prix : les contraintes de capacité (Edgeworth) le

font graviter à l'intérieur d'un intervalle, la demande coudée (Sweezy) amoindrit sa réactivité aux variations de

l'offre et de la demande. Le prix apparaît donc encore ici comme le canal par lequel l'environnement détermine les

décisions des producteurs.

II) Sous certains conditions, le relâchement de cette pression fait du prix une variable endogène au

programme de maximisation du producteur

A) En monopole, le producteur est "price-maker", et peut même élaborer une stratégie de discrimination

par les prix.

Quand le producteur sert l'ensemble d'un marché, la courbe de demande à l'entreprise est identique à la courbe de

demande au marché concurrentiel : le monopoleur peut alors arbitrer entre marge unitaire et volume des ventes. *

Les situations de monopole se rencontrent dans la réalité (presque) aussi rarement que les situations perfaitement

concurrentielles, mais ces deux cadres d'analyse fournissent une grille d'analyse des marchés concrets, qui

présentent en général simultanément des tendances monopolistiques et concurrentielles. La structure du marché n'est

d'ailleurs pas le seul facteur permettant aux producteurs de manipuler le prix de vente : le paradoxe de Diamond

établit ainsi qu'une situation concurrentielle peut s'y prêter dès lors que l'acquisition de l'information sur les prix par

les consommateurs est coûteuse. Lorsqu'il est, même partiellement, dégagé de la pression concurrentielle, le

producteur décline son prix de vente en fonction des clients, de la quantité vendue ou du contexte. Poussée à son

paroxysme, la discrimination par les prix transfère l'intégralité du gain à l'échange au producteur *. L'observation

des marchés offre de nombreux exemples de pratiques en ce sens : politiques tarifaires dans les transports

segmentant la clientèle, soldes, tarifs binômes des opérateurs téléphoniques ou des fournisseurs d'accès à internet,

qui conduisent parfois le producteur à privilégier des forfaits illimités, selon une logique qui ne favorise qu'en

apparence le consommateur, comme l'avait montré Oi à propos de Disneyland.

B) Pour maintenir sa position dominante sur un segment de marché, le producteur articule la fixation du

prix et la différenciation du produit.

Les producteurs ne sont en général ni complètement soumis, ni complètement à l'abri de la concurrence. La

manipulation du prix peut ainsi servir à évincer les concurrents (politique de prix prédateurs), ou à les éloigner : la

métaphore de représentation du marché par une ville linéaire, à la Hotelling, conduit à souligner que le

positionnement sur un segment de marché et le prix peuvent être fixés de concert, de sorte à arbitrer entre une

différenciation maximale permettant d'augmenter le prix et la marge unitaire, et une différenciation minimale

favorable à un gonflement des ventes.

III) Du producteur aux producteurs : le rôle changeant du prix. Il nous reste à envisager la pluralité des

producteurs, d'abord parce qu'ils peuvent constituer un groupe prenant des décisions de concert, et ensuite en

prenant en compte l'existence de producteurs publics, dont l'objectif n'est pas de maximiser le profit.

A) Des producteurs en interaction : les stratégies d'entente

La collusion est illégale, sauf en cas de cartel entre des pays producteurs souverains comme l'OPEP, mais la

récurrence des condamnations pour collusion atteste de son importance. La capacité d'un cartel à maintenir un prix

de vente supérieur au prix concurrentiel fait débat au sein des économistes. L'école de Harvard en tire des

préconisations en faveur d'une politique de la concurrence obéissant à des critères stricts concernant la concentration

des marchés et la détection de la collusion, tandis que l'école de Chicago pointe la fragilité inhérente à cette

stratégie, dont la viabilité est soumise à des conditions très restrictives : horizon de vie limité, faible préférence pour

le présent, prévisibilité de la demande et des coûts de production, petit nombre de cartellistes. Dès qu'une de ces

conditions n'est pas remplie, la déviation du prix de cartel devient probable. Les programmes de clémence mis en

œuvre par les politiques de la concurrence érodent davantage encore les possibilités de cartel. Toutefois, si l'histoire

chaotique de l'OPEP confirme cette fragilité constitutive du cartel, la stabilité à un niveau élevé comparativement

aux pays voisins des prix des trois opérateurs de téléphonie portable en France, en dépit de leur condamnation,

suggère que l'interaction entre producteurs peut faire du prix une variable de stratégie commune.

B) Les producteurs publics adoptent des politiques de prix spécifiques.

Leur objectif est la maximisation du bien-être collectif. Le rôle retrouve-t-il alors le rôle de signal qu'il joue dans

la concurrence parfaite ? Cela permettrait, en produisant comme en concurrence parfaite la quantité pour laquelle le

prix est égal au coût marginal, de maximiser le bien-être collectif, mais engendrerait des pertes pour le producteur en

monopole naturel. L'optimum de second rang permet l'équilibre budgétaire du monopoleur public, en contrepartie

d'une réduction du surplus collectif, et restitue l'initiative du prix au producteur *. Lorsqu'il vend plusieurs produits,

l'optimum de second rang s'obtient en répliquant le comportement de "mark-up pricing" propre au monopole privé,

puisque la tarification Ramsey-Boîteux préconise de dégager pour équilibrer les comptes globaux du monopoleur de

fixer pour chaque produit un prix de vente supérieur au coût marginal, avec une marge d'ampleur inversement liée à

l'élasticité-prix de la demande, afin d'en limiter les effets distorsifs.

Ccl : Le cas des producteurs publics condense l'ambivalence du rôle joué par le prix sur les décisions des

producteurs : parfois paramètre exogène, parfois variable endogène, parfois signal synthétisant les informations

pertinentes pour la prise de décision, parfois signe envoyé par le producteur à ses concurrents. Même si la

manipulation du prix présuppose d'une façon ou d'une autre un certain relâchement de la pression concurrentiel,

nous avons montré que le double rôle du prix ne redouble pas strictement la dichotomie concurrence parfaite /

concurrence imparfaite, ce qui en retour invite à considérer qu'il s'agit bien là de cadres d'analyse complémentaires

et non d'une typologie. Le double rôle du prix implique par ailleurs que les variations des conditions d'offre et de

demande ne s'ajustent qu'avec retard et très imparfaitement par des fluctuations de prix. Cette viscosité

microéconomique des prix a des implications fortes en macroéconomie : si les prix sont visqueux, la monnaie n'est

pas neutre, et les politiques keynésiennes sont potentiellement efficaces. * Il est bienvenu d'insérer ici un schéma

explicatif, sans oublier de spécifier explicitement le sens des abréviations, notations, légendes, et d'accompagner le

schéma de commentaires insérés au développement.

1

/

2

100%