WORD() - La recherche

http ://www.univ-montp3.fr http ://alor.univ-montp3.fr/cemi/

CENTRE D'ÉTUDES DES MARCHÉS ET DES INÉGALITÉS

Rapport d'activité

2003-2004

1. PROBLEMATIQUE GENERALE ............................................................................................................... 2

1.1. MARCHES, INEGALITES DANS L’HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE, LA

PHILOSOPHIE MORALE ET L'ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT ................................................. 2

1. 1.1. L'HISTOIRE DE LA PENSEE ECONOMIQUE ............................................................................................... 2

1.1.2. L'ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT : JUSTICE ET DEVELOPPEMENT .................................................... 3

1.2. MARCHES ET INEGALITES A TRAVERS QUELQUES MARCHES SPECIFIQUES : LE

ROLE DES INSTITUTIONS ............................................................................................................................ 4

1.2.1. UNE DEFINITION INSTITUTIONNELLE DU BIEN ECHANGE ....................................................................... 4

1.2.3. IMPACT DE L'INTERVENTION DE L'ETAT SUR LA CONSTRUCTION DE LA DEMANDE DE BIENS

CULTURELS : ........................................................................................................................................................ 6

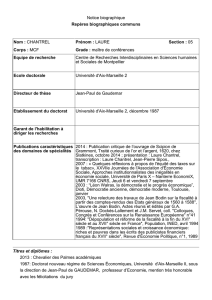

2. LES CHERCHEURS DU CEMI ................................................................................................................... 6

3. ACTIVITES DU CEMI EN 2003-2004......................................................................................................... 7

3.1. ACTIVITES 2003 ............................................................................................................................................ 7

3.2. ACTIVITES 2004 ............................................................................................................................................ 8

1. Problématique générale

Au XVIII° siècle, l’économie est bien politique : “ Richesse, c’est pouvoir ” écrit Adam Smith

dans une phrase célèbre de la Richesse des nations. D’emblée la théorie économique se pose un

double objet : les conditions qui président à la constitution et au développement des marchés, et

les effets du développement sur les conditions sociales, en particulier sur les inégalités entre les

hommes. Le marché autorégulateur est représenté comme une machine capable de multiplier les

richesses de façon phénoménale, mais en même temps comme une machine produisant des

inégalités sans cesse accrues.

L'approche historique fait apparaître que sans Etat pour garantir le fonctionnement du marché,

celui-ci ne peut rester qu’embryonnaire. Le marché, pour fonctionner, s'appuie sur des règles

institutionnelles qui concernent deux domaines : le premier est relatif à la définition du bien et des

droits de propriété qui lui sont afférents (cf. l'émergence de nouveaux marchés tels que celui des

droits à polluer). Le second concerne l'identité des participants au marché : que les échanges

s'effectuent entre individus ou à travers des organisations n'a pas les mêmes effets comme le

montre l'exemple bien connu des marchés financiers où l'arrivée en masse des investisseurs

institutionnels accroît les risques de volatilité des cours.

Cette problématique met en évidence deux axes de recherche, avec d'une part une interrogation sur

les institutions qui sous-tendent le fonctionnement du marché et l'analyse de leurs conséquences

sur le fonctionnement des marchés, et d'autre part une réflexion sur les mécanismes d'inégalités

qui peuvent résulter de la croissance du marché.

On retrouvera ces deux axes à l’intérieur d’une étude de la théorie économique et de la

philosophie morale dans les rapports qu’elle entretient avec l’économie (première partie). Et dans

des études consacrées à des marchés spécifiques tels que le marché du cannabis, le marché de l’art

et le marché de l’éducation (deuxième partie).

1.1. Marchés, inégalités dans l’histoire de la pensée économique, la philosophie

morale et l'économie du développement

1. 1.1. L'histoire de la pensée économique

Une partie des travaux sur ce thème est concentrée sur la lecture d’Adam Smith. L’œuvre

smithienne constitue un triptyque où la justice permet l’articulation des questions morales,

politiques et économiques. La justice sociale apparaît alors comme un problème relevant d’une

appréhension systémique de la réalité sociale. De fait, l’interpénétration complexe des trois

champs empêche toute clôture herméneutique de l’économie politique et implique la mise en

perspective du marché à la fois dans ses fondements non économiques et dans ses conséquences

politiques et morales. Adam Smith établit ainsi une ébauche de philosophie de l’histoire dans

laquelle infrastructure économique et superstructure institutionnelle se déterminent mutuellement,

hors de toute volonté individuelle. Les processus historiques ainsi définis conduisent

naturellement à une justice sociale considérée d’un point de vue procédural et conséquentialiste.

Une autre partie des travaux développés concerne l’œuvre de Walras. Walras essaie de réconcilier

l’économie de marché et la démocratie à partir d’une conception originale de la justice et d’une

modélisation du marché, conforme aux principes de la justice. Une société progressive est une

société de plus en plus juste et de plus en plus riche. Celle-ci a besoin de la démocratie pour

perdurer : les réformes politiques et sociales accompagnent nécessairement le développement du

bien-être et des libertés individuelles. Le projet de Walras se présente comme une utopie.

L’ambition est noble, et on l’a trop longtemps oublié. Mais cette ambition ne peut être réalisée

qu’au prix d’hypothèses extrêmement contraignantes concernant le fonctionnement du marché. Il

est impossible de lever ces hypothèses, et de maintenir la compatibilité entre la justice et le

fonctionnement de l’économie. D’autre part, même en restant dans le cadre de ces hypothèses, le

modèle souffre de contradictions et d’imprécisions. En particulier, le marché du travail n'est pas

défini puisque les caractéristiques de la concurrence (unicité de prix, prix de revient égal le prix de

vente, multiplicité de vendeurs et d'acheteurs...) n'existent pas sur ce marché.

Enfin un dernier axe de travail est centré sur les rapports difficiles que John Rawls entretient avec

la théorie économique. C’est dans les années 1970, avec le succès des travaux de John Rawls, que

les économistes renouent avec la tradition du XVIII° et XIX° siècle, prenant conscience de

l’incontournable nécessité d’une théorie du juste au sein même de la théorie économique ; une

théorie du juste qui encadrerait la théorie de l’efficacité. Mais le mariage de Rawls et de

l’Economie politique est d’abord celui d’un malentendu. Les économistes ont cherché des

instruments de politique économique et sociale là où Rawls leur offrait des concepts permettant à

chacun de construire une théorie morale et politique cohérente. La Théorie de la justice suppose,

au-delà des deux principes de la justice, un certain mode de vie, conforme à la vertu, et

complètement étranger aux procédures de maximisation qui, dans les modèles dynamiques, se

traduisent par de forts taux de croissance économique. Comme toujours les économistes ont fait

des calculs sans se demander si ceux-ci étaient possibles en respectant la théorie de Rawls. Et

comme, en fait, ces calculs n’étaient pas possibles, ils ont transformé la théorie sans s’en

apercevoir, ou l’ont critiqué sans la comprendre. C’était, il faut le dire, un petit peu de la faute de

Rawls. Sa Théorie de la justice comme équité est comme parasitée par l’analyse économique. Il

utilise abondamment dans la Théorie de la justice des concepts de la théorie économique, cite de

nombreux économistes, propose sa théorie comme fondement de l’économie politique, et surtout

formule le second principe de la justice en des termes que même les philosophes se croient

autorisés à résumer par le terme de maximin. La thèse générale, sur laquelle s’appuie cette étude,

est que la Théorie de la justice est beaucoup moins procédurale qu’ont pu le croire ses

commentateurs, et qu’elle est beaucoup moins procédurale que Rawls lui-même a pu le penser.

1.1.2. L'Economie du développement : Justice et développement

Alors que dans les années 1990, l'essentiel des travaux sur le développement ont porté sur les

inégalités, les objectifs de développement des Nations Unies pour le Millénaire ont clairement

déclaré l'état d'urgence. Ils ont fait de la réduction de la pauvreté absolue (2 dollars par jour),

l'objectif essentiel des politiques de développement. La pauvreté absolue est au cœur des théories

de la justice. Elle renvoie à la question des droits de l'homme dans les pays en développement et

aux droits des gens, à travers le creusement des inégalités économiques entre pays riches et pays

pauvres, qui sont aussi bien sûr des inégalités de pouvoir.

Ces droits sont actuellement au cœur de l'économie du développement. Mais, les concepts sont

souvent flous, et même détournés de leurs fondements. L'utopie des droits de l'homme perd de son

sens à travers une utilisation pléthorique et souvent instrumentalisée de celle-ci. D'autre part le

couplage de la démocratie et des droits de l'homme rend difficile l'articulation de la réflexion sur

le développement avec l'un des principaux droits des peuples : décider de leurs propres institutions

et organisation politique.

La vision instrumentalisée est encore renforcée par les principes de la "bonne gouvernance" :

démocratie et droits de l'homme sont ramenés au rang de vecteurs de la lutte contre la corruption

et de l'efficacité des institutions dans la conduite des réformes économiques. La place des droits de

l'homme et de la démocratie est suspendue aux travaux des experts qui s'intéressent uniquement

aux questions d'efficience dans les processus de développement. Cette perspective utilitariste

rompt définitivement avec la perspective d'Amartya Sen et avec les principes des déclarations et

chartes universelles.

Il apparaît clairement que l'économie du développement ne peut pas se passer d'une réflexion sur

les concepts qu'elle emprunte à la philosophie politique et au droit public. Celle-ci ne peut être que

le fruit d'une collaboration pluridisciplinaire entre philosophes, économistes et juristes.

Quelles sont les conditions pour que l'utopie des droits de l'homme ne devienne pas une contre-

utopie ? Sans répondre immédiatement à cette question, il est possible déjà de dessiner quelques

axes de réflexions :

Comment l'équité peut-elle être négociée dans le cadre des négociations internationales concernant

le développement, et en particulier le développement durable ?

Comment interpréter les prérogatives des Etats sur leur territoire dans un contexte international de

mondialisation et d'injustice ?

La remise en cause de la perspective instrumentale peut-elle permettre de fonder de nouvelles

politiques de développement ? Quelles nouvelles relations entre les pays une perspective

substantielle impose-t-elle ? Quels sont les droits et devoirs que tout protocole d'aide au

développement doit impérativement respecter ? Et, en particulier, il convient de réfléchir sur la

possibilité de hiérarchiser les priorités de l'aide au développement à partir d'une perspective

substantielle et non instrumentale et en tenant compte des régimes politiques des pays concernés.

L'aide peut-elle favoriser les pays pauvres ayant adopté des constitutions démocratiques ?

Comment la démocratie participative doit-elle être déclinée suivant les pays ? Doit-elle vraiment

être une priorité des politiques de développement ?

La démocratie participative ne risque-t-elle pas d'être un processus purement formel rendant

inopérant les principes de la bonne gouvernance ?

Les DSRP sont-ils élaborés selon les principes énoncés ?

Débouchent-ils sur une modification réel des comportements des acteurs du développement dans

les pays les plus pauvres, dont l'écrasante majorité se trouve sur le continent africain ?

Toutes ces questions pourraient faire l'objet d'un colloque et de plusieurs publications articulés

autour du thème : "Droits de l'homme et démocratie dans le développement économique : d'une

vision instrumentale de la justice à une approche substantielle"

1.2. Marchés et inégalités à travers quelques marchés spécifiques : le rôle des

institutions

Pendant longtemps la théorie économique n'a développé que l'aspect formel de la théorie de

Walras, laissant de côté son aspect social. Et bien que le marché constitue l'institution centrale de

nos systèmes économiques, la théorie reste souvent floue lorsqu'il s'agit d'expliquer le

fonctionnement concret de marchés. De Vroey (1990) note de façon ironique que si le petit prince

de Saint Exupéry rencontrait un économiste et lui demandait de dessiner un marché, ce dernier

tracerait une courbe d'intersection d'offre et de demande. Les principaux absents du marché néo-

classique semblent bien être la nature du bien vendu et les individus avec leurs caractéristiques

intrinsèques. Les processus d'interaction et de formation des prix restent également imprécis. Les

travaux développés à l'intérieur de ce thème chercheront, en s'appuyant sur l'examen du

fonctionnement de marchés concrets, à mettre en évidence le rôle des institutions dans la

définition des biens sur le marché, des représentations que se font les individus qui participent à

l'échange. Il est maintenant admis que ces composantes influent sur les résultats de marché, en

particulier sur les prix et sur la création ou réduction d'inégalités. Le non-anonymat des échanges

joue ainsi un rôle crucial dans la formation des prix, il permet l'émergence de réseaux de relations

interindividuelles où les caractéristiques intrinsèques des agents, leurs préférences, leurs opinions

qui s'expriment sont autant de canaux pour des phénomènes d'influence, d'imitation. Inversement,

les individus organisés en réseaux influent sur les institutions étatiques, créant ainsi des inégalités.

1.2.1. Une définition institutionnelle du bien échangé

L'analyse économique standard suppose que la nature et la qualité du bien sont définies de façon

exogène au marché. Les avancées de la théorie économique ont néanmoins souligné le rôle des

institutions dans la définition du bien avec la prise en compte de l'imperfection des marchés et la

nécessité dans certains cas de la mise en place d'institutions destinées à garantir cette qualité. Au

regard de cette problématique, l'examen du marché du cannabis est particulièrement intéressant

dans la mesure où il montre comment sur un marché illicite les individus pallient la carence de

règles formelles (droits de propriété garantis par l'Etat, ou encore label de qualité) en créant des

mécanismes de régulation informels tels que la confiance par exemple. Dans d'autres cas, comme

celui de l'éducation, la spécificité du bien semi-collectif justifie une forte implication de l’Etat en

matière de financement de l’offre. De plus, dans les pays européens, l’idée qu’il existe un droit à

l’éducation justifie également un contrôle fort sur les institutions, leur fonctionnement, le

recrutement et la rémunération des enseignants. Au total, à la fois au nom de l’efficience mais

aussi au nom de l’équité (égalité des chances), le marché de l’éducation est largement administré

par l’Etat.

Mais on peut aller plus loin encore en montrant comment la nature même du bien et sa qualité

peuvent être déterminées de façon endogène par les interactions des agents sur le marché (cf.

marché de l'art, mais aussi en partie le marché de l'éducation). En outre, il est des cas, où certaines

caractéristiques du bien sont produites par l'échange.

Contrairement à ce que postule la théorie néoclassique, l'examen du fonctionnement de marchés

concrets permet de mettre en évidence l'importance de l'hétérogénéité des agents et de leurs

schémas de représentation. Sur le marché de l'art comme sur celui du cannabis, l'insertion des

individus dans des réseaux sociaux modifie largement leur comportement d'achat, leur choix étant

guidés par des règles assez distinctes. Les individus ayant une insertion historiquement datée

connaîtront les conventions de qualité en vigueur sur le marché tandis que les autres, ignorant de

ces règles, auront tendance à adopter un comportement mimétique. On peut montrer, dans le cas

du marché de l'art, que les effets sur les prix sont radicalement différents selon les types

d'individus qui sont majoritairement présents sur le marché (prix reflétant la qualité ou, au

contraire, création de bulles spéculatives). Sur le marché de l'éducation, les avancées en sociologie

montrent qu’actuellement l’accès élargi à l’école peut produire paradoxalement de nouvelles

inégalités. Des recherches portent sur ce phénomène au niveau de l’enseignement supérieur, en

particulier sur les facteurs institutionnels et organisationnels qui agissent sur la demande

d’éducation.

1.2.2. Les processus d'interactions

La manière dont les individus interagissent, dont l'information est utilisée et diffusée, ainsi que la

formation des prix diffèrent d'un marché à l'autre, et les marchés peuvent être plus ou moins

créateurs ou réducteurs d'inégalités. Ces différences ne semblent pas être nécessairement

attribuées à la nature du bien échangé. Pour des biens identiques, les règles de fonctionnement de

marché peuvent être assez variées (cf. fonctionnement du marché des ventes aux enchères à Paris

et aux Etats-Unis) ; pour le marché de l'éducation, également, on peut citer la coexistence d'une

offre publiques et d'une offre privée pour de même formations. De même, la fiscalité, outil de

correction des défaillances du marché, fait émerger un marché souterrain, qui a ses propres règles,

et qui échappe aux règles légales. Le cadre dans lequel les comportements sont inscrits

conditionne les mécanismes d'interaction et la formation des prix in fine. Il y a une main visible

qui organise les transactions. On peut également différencier les marchés par rapport à la

circulation de l'information, les marchés centralisés (enchères) des marchés décentralisés où les

relations amicales, loyales ou de confiance peuvent venir compenser le manque d'information. Il

est même certains cas où le prix semble fixés de façon conventionnelle. Il apparaîtrait ainsi que le

prix du cannabis ait un caractère largement conventionnel qui découlerait de la nature de la

transaction, et des règles institutionnelles.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%