[25] Guillaume J., 2010. lls ont domestiqué plantes et animaux

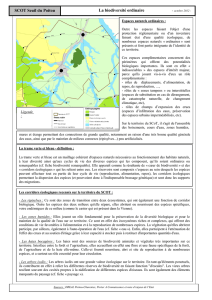

Gérer la biodiversité métropolitaine :

avec ou sans l’homme ?

Christian Lévêque

Cet ouvrage est dédié à Suzanne Mériaux, membre éminent de l’Académie d’Agriculture qui

fut la première femme à présider cette compagnie en 1997. Scientifique de grande valeur et

à l’esprit curieux, toujours prête à relever de nouveaux défis, elle se passionnait aussi pour

la poésie. C’était toujours un véritable plaisir que de s’entretenir avec cette femme

d’exception qui nous manque beaucoup.

« C’est une longue histoire

Il a fallu que l’homme avance

Qu’il émerge de tous ces vivants

Et qu’il arrive à dire

Un peu de la beauté des choses

Et de l’amour qui l’habite

Il a fallu du temps

Pour que le feu s’allume

A l’orient du monde »

Suzanne Mériaux, 2012. Dans la chair du monde. L’Harmattan

Gérer la biodiversité métropolitaine : avec ou sans

l’homme ?

Avertissement

Avant-propos

1 - Evaluer la diversité biologique ? Un véritable casse-tête…

La question controversée de l’espèce

Comment caractériser l’habitat ?

A la recherche d’indicateurs

La diversité biologique invisible en passe d’être démasquée

Qu’en est-il de la diversité biologique fonctionnelle ?

Les bactéries et nous

2 - L’histoire sans cesse renouvelée de la diversité biologique

La mise en place spontanée des flores et des faunes

Les grandes extinctions de masse

Zoom sur l’Europe lors de la dernière glaciation

L’évolution des écosystèmes en phase de recolonisation

Contingence et opportunité, déterminisme et stochastisme

3 - La diversité biologique métropolitaine est une co-production

homme/nature

L’anthropisation progressive de la nature

Une nature « hybride »

Les aménagements détruisent ils la diversité biologique ?

Des hauts lieux de la nature créés par l’homme?

Un héritage en partie menacé par des pratiques héritées de la révolution

verte

Un héritage de plus en plus menacé par l’urbanisation

4 - Réflexions d’un écologue

Le mythe d’une nature vierge

La diversité biologique est contingente

Des systèmes écologiques sur trajectoire

Les difficultés de la prospective

Collaborer pour survivre : mutualisme et symbiose

Les dangers du dogmatisme : Trames verte et bleue

5- Qu’en est-il de l’érosion de la diversité biologique en métropole ?

Petit rappel des fausses prédictions

L’érosion dans le contexte européen ?

Quelques éléments sur la richesse en espèces en France métropolitaine

Zoom sur le milieu marin

Zoom sur les milieux aquatiques continentaux

Faisons le bilan ?

Tous responsables… petites causes cachées d’une érosion

6- Les limites floues de la naturalité

Le fantasme du retour à la nature

Le sauvage en ville

Les paysages: entre nature sauvage et nature patrimoniale ?

La déprise agricole et la fermeture des paysages : l’exemple des

Causses

Touche-pas à mes bocages !

Les forêts méditerranéennes : les filles du feu

7- Les relations homme-nature : un débat qui fait encore recette

L’homme fait-il partie de la nature ?

Des points de vue contrastés sur les relations homme/nature

Les représentations de la nature, ou la nature telle qu’on se l’imagine…

La nature transcendée

Sciences, croyances et expertise ?

9- La diversité biologique: un patrimoine à préserver ?

Une diversité biologique patrimoniale

Comment conserver un patrimoine dans un environnement changeant?

Un héritage confronté à des changements d’usage ?

Quand l’économie se mêle de gérer la nature

Une nature pour les hommes ?

9- peut-on piloter les trajectoires de la nature ?

Les capacités prédictives de l’écologie sont limitées…

Agir en univers incertain : des mesures « sans regrets » ?

Vers de nouveaux écosystèmes ?

La mise en scène de la diversité biologique : la nature jardinée

De la biomanipulation à l’écologie de synthèse ?

Quelle diversité biologique voulons-nous ? Qui décide ?

Et si on redonnait la parole aux citoyens et aux acteurs du terrain ?

Ecoland et la mise en scène de la nature ?

10- Essayons de résumer…

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

1

/

138

100%